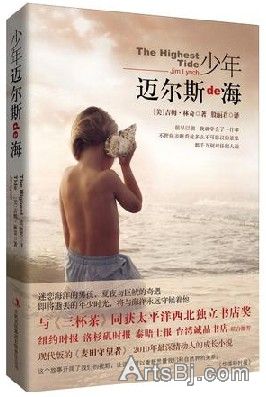

作者:(美)吉姆·林奇

6

我们带着一只象拔蚌、三十二个温哥华蚬和八个奶酪蛤回到我家时,听到史坦纳家传来阵阵的说话声、笑声和音乐声。

基本上,史坦纳家算是我的邻居,但他们的房子坐落在四百多米外的小山丘上,和海滩边的其他房子都不一样。房子的设计,完全看不出来那原本是一座卫理公会教派的教堂;但以它面向日出、盘踞在海滩低地最高点之上,不难看出为何会有人选择那里作为与上帝对话的地点。不过,我还是很难想象得到,在史坦纳家之前,那里还曾属于过其他人。那房子很符合他们家的成就和名声,至少在史坦纳法官还结着婚、安琪的三个“雄鹰童子军”哥哥也还住在里面的时候确实如此。我妈妈曾经去过他们家两次,她发誓自己两次都听到了卫理公会唱诗班的歌声。

我们发现安琪正靠在窗边,和法兰基?马克思共享一支烟。法兰基对我一直很友善,但我还是很讨厌他——他帅得让人厌恶,而且我不相信任何轻轻松松就能让自己看起来很酷的人。所以,当然了,我决心一定要把安琪从他身边解救出来。但我爱死了他那只容易兴奋的巧克力色拉布拉多犬——丽兹,它正垂着舌头跑来迎接我们。

安琪吹了声口哨,把丽兹叫回草坪去,并摸了摸它的肚子。我从来没见她碰虚伪的法兰基一下,倒是常搂着丽兹又亲又抱的。真令人羡慕。我问了她一些有关派对的事。

“那是替我爸爸那些有钱的赞助人办的牡蛎餐会。”她头也没抬地回答我,眼皮沉重的样子像是在隐瞒什么。

我点点头,但我只晓得州立高等法院的法官就和市长或州长差不多,完全不懂她所说的意思。在一阵尴尬的沉默之后,费普斯突然意识到眼前的女孩就是他老哥狂热吹捧的那个安琪。“听说你贝司弹得很棒。”他说。

“是吗?”她咧嘴一笑。

“酷哦。”费普斯说。

“你这么觉得吗?”她朝天吐了一口烟。“如果我弹主吉他不是更酷吗?”

“是啊,不过贝司也很酷了。”

她看看我,想知道我喜不喜欢他们的这番对话。她刚刚绝对是在哭。我瞥了法兰基一眼,他亲切地回我一个微笑。那轻松自在的模样就像万宝路香烟广告里的男人,让我觉得自己像是马戏团的侏儒。

“你也会弹吗?”她礼貌性地问。

“一点点。”费普斯说。

“空气吉他。”我替他阐明,还模仿他嘴唇撅起,手指疯狂乱弹的样子。

“去你妈的,迈尔斯。我老哥有一把吉普森,”他吹牛说,“是电吉他。”

“他让你弹啊?”她问。[NextPage]

“趁他不在家的时候弹啊。”费普斯露出一个大大的微笑,安琪也笑了。

“要吃东西自己拿。”她告诉我们,“趁还没被那些老家伙吞光之前快去。”

我看到一群戴着遮阳帽,穿着花衬衫和复活节彩蛋颜色裤子的人。“我们的装扮可能不太合适。”

她看了看我们溅满泥巴的短裤。“你们这样刚好啊,现在可是夏天呢。”她走了回去,边走边轻轻抚摸丽兹,弄得它的脚像无力的船外小马达一样抽动个不停。

我们四处乱逛,我偷偷回头看时,却刚好发现安琪在哭。这让我想起一个月前她在我们家门前赤脚玩水时,我妈妈是怎么说她的。当时只有我一个人看到她的眼泪,但我还没来得及为她争辩,便听到妈妈质问爸爸除了跟那个疯狂的dundula猛抛媚眼外,就没别的事好做了吗。这个字眼是从我克罗地亚裔的外祖母那里传下来的,我没有问那是什么意思,也没告诉任何人,一个星期后我还看见安琪在他们家屋顶上走来走去——那里又斜又滑,是会摔死人的!

我带费普斯往放餐点的长桌走去,一群人围在史坦纳法官旁边,好像他正在发钞票一样。

“我的牡蛎先生来了!”他一看到我就立刻大喊起来。

灰白头发的脑袋全都转了过来,我甚至听到有些人的脖子传来扭转软骨的啪啦声。他们的目光在我头顶上方乱转搜寻了一阵,才落在我身上。牡蛎“先生”?法官大人真是很爱骗小孩。

我认出其中一人曾经在电视和报纸上出现过。法官向我伸出干净、强壮的手。

法官最令人印象深刻的是他的声音。他几乎没有下巴,呆滞的眼神让人过目即忘,海鸥白色的头发稀稀拉拉地贴在脑袋上,看起来脏脏的。但只要他一开口,就会让其他人的声音听起来像是刚刚上手、只会咯吱作响的单簧管。我张望着寻找费普斯的踪迹,却发现他早就抛弃我,朝食物进攻去了。法官介绍了我的全名——以防那些对爱尔兰宗谱有特殊研究的人跳出来说话——并解释说今天大家享用的大餐就是来自我所看护的牡蛎田。

人们适时地哦了一声,但这只是法官计划的一个开始。他就是这样,总是不慌不忙的,但其实很清楚自己的目标。“就是这位年轻的先生发现了巨鱿。迈尔斯,来告诉大家那是怎么一回事吧。”

我朝它搁浅的地方点了点头。“我听见声音,”我低声说,“所以就过去看看是什么东西。”

“大声点,迈尔斯。”法官高声说道,“大声地说给我们每个人听听。”

看来是没办法脱身了,我跨开步子以便在草地上站稳些。“嗯,我本来以为是生病的鲸鱼或是海狮之类的被困在泥滩上了。”

一位女士突然惊呼说她在电视上看过我。看到她一边兴奋地分享这个消息,一边把刚吞进嘴里的辣椒蛋又吐了出来,我简直快疯了。

“那地方不是没有可能搁浅的,”我继续说,“曾经有一只小须鲸,甚至一只灰鲸被困在那里过,因为那儿的潮水退得确实太快。说实话,刚开始靠得很近的时候,我都还不确定自己发现了什么。可当我看见那些长长的触手、大吸盘和巨大眼睛后,我马上就知道了。”

“趁他不在家的时候弹啊。”费普斯露出一个大大的微笑,安琪也笑了。[NextPage]

“要吃东西自己拿。”她告诉我们,“趁还没被那些老家伙吞光之前快去。”

我看到一群戴着遮阳帽,穿着花衬衫和复活节彩蛋颜色裤子的人。“我们的装扮可能不太合适。”

她看了看我们溅满泥巴的短裤。“你们这样刚好啊,现在可是夏天呢。”她走了回去,边走边轻轻抚摸丽兹,弄得它的脚像无力的船外小马达一样抽动个不停。

我们四处乱逛,我偷偷回头看时,却刚好发现安琪在哭。这让我想起一个月前她在我们家门前赤脚玩水时,我妈妈是怎么说她的。当时只有我一个人看到她的眼泪,但我还没来得及为她争辩,便听到妈妈质问爸爸除了跟那个疯狂的dundula猛抛媚眼外,就没别的事好做了吗。这个字眼是从我克罗地亚裔的外祖母那里传下来的,我没有问那是什么意思,也没告诉任何人,一个星期后我还看见安琪在他们家屋顶上走来走去——那里又斜又滑,是会摔死人的!

我带费普斯往放餐点的长桌走去,一群人围在史坦纳法官旁边,好像他正在发钞票一样。

“我的牡蛎先生来了!”他一看到我就立刻大喊起来。

灰白头发的脑袋全都转了过来,我甚至听到有些人的脖子传来扭转软骨的啪啦声。他们的目光在我头顶上方乱转搜寻了一阵,才落在我身上。牡蛎“先生”?法官大人真是很爱骗小孩。

我认出其中一人曾经在电视和报纸上出现过。法官向我伸出干净、强壮的手。

法官最令人印象深刻的是他的声音。他几乎没有下巴,呆滞的眼神让人过目即忘,海鸥白色的头发稀稀拉拉地贴在脑袋上,看起来脏脏的。但只要他一开口,就会让其他人的声音听起来像是刚刚上手、只会咯吱作响的单簧管。我张望着寻找费普斯的踪迹,却发现他早就抛弃我,朝食物进攻去了。法官介绍了我的全名——以防那些对爱尔兰宗谱有特殊研究的人跳出来说话——并解释说今天大家享用的大餐就是来自我所看护的牡蛎田。

人们适时地哦了一声,但这只是法官计划的一个开始。他就是这样,总是不慌不忙的,但其实很清楚自己的目标。“就是这位年轻的先生发现了巨鱿。迈尔斯,来告诉大家那是怎么一回事吧。”

我朝它搁浅的地方点了点头。“我听见声音,”我低声说,“所以就过去看看是什么东西。”

“大声点,迈尔斯。”法官高声说道,“大声地说给我们每个人听听。”

看来是没办法脱身了,我跨开步子以便在草地上站稳些。“嗯,我本来以为是生病的鲸鱼或是海狮之类的被困在泥滩上了。”

一位女士突然惊呼说她在电视上看过我。看到她一边兴奋地分享这个消息,一边把刚吞进嘴里的辣椒蛋又吐了出来,我简直快疯了。

“那地方不是没有可能搁浅的,”我继续说,“曾经有一只小须鲸,甚至一只灰鲸被困在那里过,因为那儿的潮水退得确实太快。说实话,刚开始靠得很近的时候,我都还不确定自己发现了什么。可当我看见那些长长的触手、大吸盘和巨大眼睛后,我马上就知道了。”

“趁他不在家的时候弹啊。”费普斯露出一个大大的微笑,安琪也笑了。[NextPage]

“要吃东西自己拿。”她告诉我们,“趁还没被那些老家伙吞光之前快去。”

我看到一群戴着遮阳帽,穿着花衬衫和复活节彩蛋颜色裤子的人。“我们的装扮可能不太合适。”

她看了看我们溅满泥巴的短裤。“你们这样刚好啊,现在可是夏天呢。”她走了回去,边走边轻轻抚摸丽兹,弄得它的脚像无力的船外小马达一样抽动个不停。

我们四处乱逛,我偷偷回头看时,却刚好发现安琪在哭。这让我想起一个月前她在我们家门前赤脚玩水时,我妈妈是怎么说她的。当时只有我一个人看到她的眼泪,但我还没来得及为她争辩,便听到妈妈质问爸爸除了跟那个疯狂的dundula猛抛媚眼外,就没别的事好做了吗。这个字眼是从我克罗地亚裔的外祖母那里传下来的,我没有问那是什么意思,也没告诉任何人,一个星期后我还看见安琪在他们家屋顶上走来走去——那里又斜又滑,是会摔死人的!

我带费普斯往放餐点的长桌走去,一群人围在史坦纳法官旁边,好像他正在发钞票一样。

“我的牡蛎先生来了!”他一看到我就立刻大喊起来。

灰白头发的脑袋全都转了过来,我甚至听到有些人的脖子传来扭转软骨的啪啦声。他们的目光在我头顶上方乱转搜寻了一阵,才落在我身上。牡蛎“先生”?法官大人真是很爱骗小孩。

我认出其中一人曾经在电视和报纸上出现过。法官向我伸出干净、强壮的手。

法官最令人印象深刻的是他的声音。他几乎没有下巴,呆滞的眼神让人过目即忘,海鸥白色的头发稀稀拉拉地贴在脑袋上,看起来脏脏的。但只要他一开口,就会让其他人的声音听起来像是刚刚上手、只会咯吱作响的单簧管。我张望着寻找费普斯的踪迹,却发现他早就抛弃我,朝食物进攻去了。法官介绍了我的全名——以防那些对爱尔兰宗谱有特殊研究的人跳出来说话——并解释说今天大家享用的大餐就是来自我所看护的牡蛎田。

人们适时地哦了一声,但这只是法官计划的一个开始。他就是这样,总是不慌不忙的,但其实很清楚自己的目标。“就是这位年轻的先生发现了巨鱿。迈尔斯,来告诉大家那是怎么一回事吧。”

我朝它搁浅的地方点了点头。“我听见声音,”我低声说,“所以就过去看看是什么东西。”

“大声点,迈尔斯。”法官高声说道,“大声地说给我们每个人听听。”

看来是没办法脱身了,我跨开步子以便在草地上站稳些。“嗯,我本来以为是生病的鲸鱼或是海狮之类的被困在泥滩上了。”

一位女士突然惊呼说她在电视上看过我。看到她一边兴奋地分享这个消息,一边把刚吞进嘴里的辣椒蛋又吐了出来,我简直快疯了。

“那地方不是没有可能搁浅的,”我继续说,“曾经有一只小须鲸,甚至一只灰鲸被困在那里过,因为那儿的潮水退得确实太快。说实话,刚开始靠得很近的时候,我都还不确定自己发现了什么。可当我看见那些长长的触手、大吸盘和巨大眼睛后,我马上就知道了。”

我突然一阵鸡皮疙瘩——有些故事越说就越令人觉得阴魂不散——这些大人都凑了过来,以免错过可以和朋友分享的绝佳八卦。我看见他们用舌头清着牙齿,像是看什么奇珍异兽一样盯着我瞧。一位戴着粗重金项链的女士缩了一下,仿佛这个话题让她的胃感觉不太舒服,但法官却好像我是什么表演独轮车的小丑似的,兴高采烈地宣布:“现在在你们面前的,也许将是下一个雅克?库斯托。”[NextPage]

这话听起来就像法庭宣判一样不可反驳,令所有人都大感惊奇。比起你现在的样子,大人总是对你将来可能变成什么要感兴趣得多。

“它的眼睛有多大?”一个高高的驼背男人问道,同时将一片小脆饼送进他的两排大黄牙里。

“和你的脸一样大。”我说。

男人停下咀嚼的动作,有人笑出声来,还有一位女士在哧哧地窃笑。接着法官开始描述那天早上面对蜂拥而至的媒体时,他是如何同时扮演水上计程车司机、历史学家和服务生的角色。他详细且夸张地描述了每一个细节,引起了阵阵骚动的笑声。我趁他们没再注意我的时候赶紧开溜,却发现费普斯正盘腿坐在草地上,张着油腻腻的嘴,努力解决一大盘鸡翅。

我抓了一些酵母面包和四个烤牡蛎,又递给费普斯一张餐巾纸,让他整理一下仪容,免得我看着难受。然后我带着他往海滩边走去。

“那个法兰基?马克思好像挺酷的。”他看着我说。

“他是个白痴,”我塞了一口面包,“全身上下没一点老实。”

“嗯哼。”

从他的语调可以听出来,我已经泄露了自己的秘密。我可一点都不想让费普斯知道安琪的事。而且,要是他开始夸耀她身上的“挂衣钩”上可以挂几件浴袍的话,我不知道自己会做出什么事来。

我看着前次涨潮带来的垃圾,在沙滩上留下一条蜿蜒的曲线。克拉马教授认识一些人,他们会依这种潮汐线来预测洋流和海洋生物的变化。依我看,那像是从海峡中筛出的残渣,从十几米远的距离里,我看出那条细细的线中有海草、海带、碎贝壳、海鸥羽毛、螃蟹钳子和鲑鱼骨头。

在吃完第三个牡蛎的时候,我看到丽兹跑了出来,沿着我家屋后的海滨一路嗅着。我猜安琪和法兰基一定是打得火热,根本没发现他们的狗不见了。我想丽兹跑得再远,也不会超过我们家另一边那片公有的黑莓灌木丛。那片带剌的树丛,就连猫也不会冒险跑进去,多刺的树藤有电线杆那么粗,生长的速度快得可以赶上恐怖电影里的场景。要不是我三不五时地修剪一下,现在大概已经长满整个车库,把我的窗户都挡住了。我听到丽兹的吠声,然后看到它追着一辆卡车跑上了两线道的短桥,在发现巨鱿的那天早上,那儿曾塞满了新闻采访车。那辆卡车后面还拖着一节放置工具的白色小拖车,但丽兹显然没有注意,因为它放弃追赶后,便直接在卡车后方转身,结果刚好被拖车撞到,一路弹出桥旁的矮围栏。

我站起身来,冲过我家房前的土地,挣扎着想跨过黑莓丛前的浮木,与此同时我听到安琪和法兰基大叫:“丽兹!”我边跑边盯着丽兹落水的地方,但除了一圈波纹外没再看到它的动静。这时潮水正涨到一半,这表示桥中心下方的水有一点五米深了——如果潜水的话应该还是够得着的。

等我赶到桥中央时,看到丽兹离岸边只有一两米的距离,但它既没有浮出水面也没沉到底下,而是像被卡在冰里一样悬在水中。我气喘吁吁地翻过桥,扑通跳入及膝深的烂泥和海草中,用一只手拉住它的项圈将它拖上岸,再用另一只手抱在它的胸前,好不容易才将它拉高,让头露出水面。我探探它的鼻子,已经没了呼吸,我只好用手在它嘴上环成杯状,往里用力地吹了三口气。还是没有呼吸。我喘了口气,再试一次。这次我直接将嘴贴在它嘴上,更用力地吹着气。可还是没有反应。[NextPage]

我可以听到费普斯在我身旁的呼吸、安琪的呼喊和远方史坦纳家宴会上宾客嗡嗡的交谈声。我再一次往丽兹嘴里吹气,这次我感觉到了它的挣扎。它从我怀里挣脱,摇摇晃晃地倒在地上,吐出了一些水,像是在喘气又像是在呜咽,过了一会儿才站起来,抖了抖身体,呜呜地低叫几声后又趴到地上,吐出舌头,胸口剧烈地起伏着。

我觉得有点想吐,我擦了擦嘴,那味道还真是不太好。我打了个嗝,牡蛎的气味灼烧着我的喉咙。我用水泼泼脸,但还是过了好一会儿才有办法站起来。这时安琪和虚伪的法兰基已经赶到了,眼神慌乱地在丽兹和我之间转来转去。费普斯添油加醋地重述着刚刚发生的事。“谢谢,谢谢,谢谢。”法兰基不断重复地说着。我发现史坦纳家的宾客也来到水边,正目不转睛地盯着我们看,七嘴八舌地将彼此看到和没看到的片段都拼凑在一起。在这种状况下听到人们各自发表意见,你会很惊讶那些警察都是怎么弄出所谓正确的调查报告来的。

我看不出安琪是以我为荣,还是在为我担心。我耸了耸肩,她却突然用力地抱紧我,把我耳朵都压贴到了肩膀上。我浑身沾满了湿淋淋的泥巴,脸上还残留着狗的口水,但她显然毫不在意。法兰基打断我们的拥抱,过来向我再次致谢。“不客气,”我虚弱地说,“但我这么干可不是为了你。”当安琪离开时,我刻意避开她的目光。不久,只剩下费普斯和我还留在那儿,合力扭干我的T恤。

“我开始了解你了,迈尔斯。”

“是吗?”我用手背拼命擦着嘴,直到嘴都麻了才停下。我看到一只苍鹭正滑翔飞过海滩,霎时间感觉自己变成了它。我低下头好让自己回过神来,海白菜前所未有地闪闪发亮,我拾起一枚从未见过的桃色扇贝,还看到一只红色的大水母搏动着游过,活像个拖着四根触角的血淋淋心脏。

“你喜欢死掉的老处女,”费普斯顿了一下,“和追卡车的狗。”

这些废话并没有破坏我的心情。我阻止了一件坏事的发生。只要我用心的话,不知还会有什么成就呢!一只长长的鳗鱼或是海虫从桥下钻了出来,转眼又消失了。

这话题太精彩了,让费普斯舍不得闭嘴。“刚刚,我连克莉丝蒂?戴克的挂衣钩那种健康话题都没办法和你聊,”他发现脚底的泥地里藏了只小虾,抓起来稍微洗了洗后,就像吞维他命一样往嘴里一丢,“结果马上就看到你和一只巧克力色拉布拉多犬亲热起来。”

我耸耸肩,看看四周,想找一个柔软的地方,赶快躺下来。

(实习编辑:罗谦)