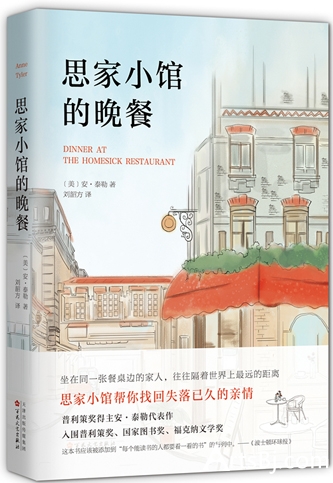

书名:《思家小馆的晚餐》

作者:〔美〕安·泰勒

译者:刘韶方

出版:百花文艺出版社

字数:230千

书号:978-7-5306-6920-4

定价:39.50元

内容简介:

封底文字:

在一个普通的星期天,贝克·图尔离家出走了。

从此,图尔太太只得独立抚养三个孩子。她没有告诉孩子们父亲出走的消息,希望有一天贝克还能回来,继续原来的生活。

三个孩子渐渐长大,用不同的方式表达着对家的渴望。小儿子埃兹拉开了一家名叫思家小馆的餐馆,梦想着全家人能一起在这里享用一顿晚餐。然而,家人的聚会却屡屡不欢而散。

而图尔太太直至临终时,才道出了希望丈夫来参加葬礼的心愿。

《思家小馆的晚餐》描述了图尔一家人的故事。全书从图尔太太临终时的场景写起,紧接着倒叙了图尔夫妇从恋爱、结婚到男主人贝克?图尔离家出走的经过,而之后主要描述了图尔太太和三个孩子在四十年间的生活。故事的每一章都从某一位家庭成员的个人角度出发,以不同视角来叙述几位人物在几十年间的发展,也反映出不同的人对于同一件事的各自不同的看法。小说在最后一章描述图尔太太的葬礼时,才从贝克的角度叙述,揭开了他离家出走的谜底。

小说借对生活琐事和人物发展经历的记录,写尽了每个人在家庭生活中的无奈和压力。而小说标题中的“思家小馆”,是埃兹拉经营的。他是家里的老二,一直陪在母亲身边,是图尔太太最喜欢的孩子,也是作者最中意的形象。他梦想着一家人能从头到尾完完整整地吃顿晚餐,希望这能抚慰大家的心灵,却始终没有如愿。每次家里的人聚在一起吃饭,就一定有人争吵,之后大家只得不欢而散。

思家小馆虽不是故事发生的主要地点,却寄托着埃兹拉对家的渴望,是一种隐喻。也可以说,它暗示出故事中的人物既关系密切又难以融洽相处的困境,他们爱着彼此,却总也无法从彼此身上汲取爱和温暖。

作者简介:

安·泰勒(Anne Tyler)

美国当代著名小说家、文学评论家。生于1941年,毕业于美国杜克大学,上世纪六十年代开始写作。她以机敏开放的笔调探讨婚姻、家庭关系,成功塑造普通人的形象,并擅长还原日常细节。曾获普利策奖、大使图书奖等。

已出版小说21部,代表作为《思家小馆的晚餐》《呼吸呼吸》《意外的旅客》,被誉为美国当代女性小说的巅峰之作。

其他推荐:

这本书应该被添加到“每个能读书的人都要看一看的书”的行列之中。——《波士顿环球报》

在她的第九部小说中,泰勒达到了富于力量的新高度。——约翰?厄普代克,《纽约客》

安妮·泰勒无疑是当今美国最令人满意的小说家之一。——《芝加哥论坛报》

安·泰勒是一位知道什么才是合适的故事的小说家,她不仅是位技艺精湛的好作家,还充满智慧。——《新闻周刊》

精彩文摘:

珀尔觉得她的家庭很失败,两个儿子都不幸福,女儿一嫁再嫁。这一切谁也不能怪,只能怪她自己,她一人把他们养大,而且犯了错误,一箩筐的错。而她有时又觉得这就是命,根本就不是怪谁的问题。她感觉一切都有定数,天命注定了。每个人都得承担自己的角色。

她已经把美丽穿旧了,用光了,这样想她才感到满足,就像一个主妇费劲地想要用完一罐她不喜欢的酱,就不会再买了,当然也不会扔掉一样。

珍妮说,“我不觉得应该把责任推到家庭破碎、父母不好这类事上去。我们每个人都有起起伏伏,是不是?得克服自己的困难。不能太当回事。”

任何事最终都将归结为时间——时间的流逝,时间的改变。所有让你高兴、让你伤心的事不都是基于过去的分分秒秒吗?

他离家出走,妈妈假装这一切没有发生。要么是自尊心太强,要么是太恨他,或是有什么别的原因,反正她从没说过一个字,让我们都相信他只是出差了。三十五年长的差啊。

科迪突然意识到,明天将不再仅仅意味着为了工作去工作。他以往取得的成功终于达到目的了。他一直这么拼,为的就是这一刻他父亲脸上掠过的尊敬?

我猜这就是灰色地带,事物的灰色地带。一半对,一半错。所有的事纠结混合在一起,就不再完美了。我不能忍受这个。你妈妈能,但我不能。是的,先生,我只好把你们交给你妈了。

试读:

珀尔·图尔在奄奄一息之时,突然冒出了个奇怪的念头。她嘴唇抽搐,呼吸急促,努力想说出来。儿子一直在病床前看护她,这时她感觉到儿子向前倾了倾身。“去找个……”她说,“你本该去找个……”

她想说,你本该多找一个妈,就像第一个孩子生了重病,人们通常会计划着再生一个。事实上,大儿子科迪确实生了一场重病。现在看护她的埃兹拉不是老大,老大科迪是个让人操心、很难带的孩子。生科迪时她年纪不小了,所以夫妻俩决定不再要孩子,但科迪得了哮吼。那是一九三一年,哮吼是很可怕的病。她恐惧,不知所措。她用法兰绒小毯遮着婴儿床,在炉子上烧完开水,就把所有煎锅、水桶都灌满,摆在外面,她扇动着小毯,让婴儿呼吸点湿润的空气。科迪的呼吸时而阻塞时而急促,就像从堆得很实的沙砾中往外抽东西那样刺耳。儿子皮肤赤红,头发黏黏地粘在额头上,折腾到天亮才睡着。珀尔躺在摇椅上也垂着头睡着了,但手还抓着乳白色婴儿床的金属栏杆。贝克在外做推销员,等他回来时危险期已经过去,科迪又开始蹒跚着满屋跑,只是流着鼻涕,偶尔咳嗽两下,但贝克根本就没注意到。珀尔告诉他“我想再要几个孩子”,他又惊又喜,提醒她原来可是她自己不想再生孩子的,但她坚持说“我想多要几个”。儿子生病时她突然想到一个问题:一旦科迪夭折了,她还剩下什么呢?这个租来的收拾得很利索的小房子?鹅妈妈主题的婴儿室?当然还有贝克,但他常常不着家,在外面忙活着推销塔纳公司的产品,甚至回了家还愤愤不平地说公司的事,谁升职了,谁被解雇了,谁在背后说他坏话了,经济太差让他失去机会了。

珀尔说:“真不明白我怎么会觉得一个儿子就够了呢?”

但结果未如她预想得那么简单。第二个孩子埃兹拉,憨态可掬,让人心生爱怜。这让她更提心吊胆,真该只要科迪一个就好了。然而她没有接受教训,又接着生了女儿珍妮。给小女孩穿衣打扮,梳各种发型,太有意思了。珀尔觉得养女儿真让人享受,她当然也不会放弃珍妮了。现在她怕的不是失去一个,而是三个,但还是认为当初多要孩子是对的。这就像备胎,或者像常穿的线袜,多备两双,穿坏了一只,另一只再配对。

“埃兹拉,你应该早早找好替补妈妈。”她说,或者她想这样说:“目光有点儿不够长远啊。”显然她没说出来,她听到儿子往后一坐,又翻了一页杂志,没搭话。

一九七五年春天,也就是四年半前,她开始视神经萎缩,从那时起就没再看清埃兹拉的模样。她视力模糊已经有一阵子了。去配眼镜时,医生说她的动脉出了问题。毕竟她已经八十一了。但医生保证能治好,让她去看眼科专家,这个眼科医生又让她去找另外一个专家简单地说,他们发现根本没办法治好她的眼病。她轻轻一笑,和孩子们说:“我要散架了,我也活得够本了。”事实上她却不认命,先是沮丧,然后只好接受,勇敢面对,让自己心情好起来。但内心深处,她不服老,不认命,就是想充耳不闻。她一贯很坚强。有一次,贝克出外推销,她摔断了胳膊,但硬是独自照料孩子,直到一天半后贝克能回来替她(那时正赶上他换了一个地方工作。在镇上她举目无亲,无依无靠)。她不愿意依赖别人,不愿意祈求别人,甚至不愿意吃止痛药。她对孩子们说“医生说我会瞎的”,但心里认定自己决不会失明。

当然,视力一天天下降,令她觉得光线很弱,也很远。她喜欢看着儿子埃兹拉平静的脸庞,但儿子的脸在她眼前模糊不清。现在,即使阳光明媚,她都看不清他的身影。儿子是个大块头,挺着个小肚子,有点中年发福,但即使他走近,她也连个轮廓都看不清。儿子坐在沙发上,挨着她,她能感觉到他穿着法兰绒衬衣,暖暖的。他给她讲电视上在演什么,或者整理她一抽屉的照片。这是她喜欢让儿子为她做的事,她总问:“埃兹拉,你拿的是哪张?”

“好像是大家在野餐。”儿子说。

“野餐,哪种啊?”

“草地上铺着白桌布,有柳条筐,一位女士穿着水手衫。”

“可能是贝茜婶婶吧。”

“我觉得不是你贝茜婶婶。”

“那是艾尔莎表妹,我想起来了,她喜欢穿水手衫。”

“我不知道你还有个表妹。”埃兹拉说。

“当然有了。”她答道。

她仰着头,回想着表姐妹、婶子姨妈、还有祖父,也许是外祖父,他嘴里总是一股樟脑味。真奇怪,她的记忆好像和身上其他零件一样,也不好使了。她看不清他们的脸,听不见他们清脆的话语,感觉不到女士们连衣裙上挺括的褶饰,闻不到润发油和薰衣草水的味道,也闻不到身体孱弱的白莎表姐那刺鼻的味道,她带着玻璃嗅瓶来防止自己晕厥。

“我真有不少表姐妹。”她对埃兹拉说。

亲戚们都认为她嫁不出去,会成为老姑娘,所以都小心翼翼地说话,这种处心积虑让她觉得受到了羞辱。他们在门廊上谈论婚礼、生孩子,一旦珀尔出现就立刻转换话题。苏华德叔叔供她上了大学,就在拉雷市的梅迪斯社区学院,这样她不用住校。显然他很怕要永远养着这个孤儿侄女、老姑娘,她占着他的空闲房间,是个大包袱。她告诉叔叔上大学没用,上大学就是承认自己很失败。

那问题到底出在哪儿呢?她长得不难看,身材小巧,皮肤白皙,亚麻色的头发又浓又密。但后来就变得没有光泽了,而且嘴角一动或一抿嘴唇,她面部就紧张。她有很多追求者,多得她都记不住名字,当然也都没持续多久。似乎所有人都知道一个很神秘的词,但珀尔却浑然不知。这个神秘的词让那么多的女孩,那么多比她小好多的女孩都毫不费力地赶着把自己嫁了出去。她太过认真了?她是不是该随和些?降低身价像没头脑的温斯顿双胞胎姐妹那样傻笑?苏华德叔叔,你得告诉我啊。但他只是抽着烟斗建议她选秘书课程。

后来她遇到了贝克·图尔。那时她三十岁了,而贝克二十四岁,是塔纳公司的推销员。这家公司在东海岸卖农具和园艺设备,在这样一家公司,像他这样的年轻人一定前途无量。那时,他身材高挑,黑发卷曲,蓝眼睛明亮闪烁,给人一种不真实的感觉。有人一定会说,哇,他太耀眼了。这么派头十足,怕根本不是珀尔应该找的对象。而且对她来说贝克也太年轻了。她知道一定会有人这样想的。但是她干嘛要在乎别人怎么想呢?她一心一意,不顾后果,心里希望满满。

她是在一家教堂—浸信会慈善教堂遇见贝克的。她去那儿只是因为好朋友艾玛琳去这家教堂做礼拜。珀尔自己不是浸信会教徒,而是圣公会教徒,准确地说,她也不是这个教派的。她认为自己不信教。当时她走进教堂,看见贝克?图尔站在那儿,下巴刮得锃亮,穿着闪闪发亮的蓝衬衫,这个陌生人不到两分钟就问是否可以给她打电话。她把这个归结为这家教堂有种超自然力,好像把贝克作为奖赏送给了她,奖励她关心浸信会教徒,因此她不敢冒犯神灵。为了家庭的荣誉,她成了浸信会教徒,就在那家浸信会慈善教堂结了婚。婚后,她辗转于一个又一个小镇的浸信会教堂,好像只有这样,她的奖品才不会被人抢走。(她突然想到,难道这不也意味着一种信仰吗?)

他向她大献殷勤,送她巧克力和鲜花。然后又送给她庄重一点的礼物—塔纳公司的宣传册,他开始细诉工作和发展计划。他的甜言蜜语让她有些不自在,但回到家会在房间里独自回味,尽情享受。他说珀尔是他见过的最有教养、最文雅的女人,举止最得体,身材最娇美。他喜欢把她的手放在自己手上,惊奇她的手如此娇小。尽管推销员的名声不好,但他绝对让人尊重,从不像其他男人那样迫不及待。

后来公司要派他到另外一个地方工作,接着一切进展飞快,他无法忍受别人说他会抛弃珀尔,所以必须马上娶她,带她走。他们举办了浸信会婚礼,两个人都心潮澎湃—这是珀尔后来一直回忆的场景。然后他们搬到了新纽波特,算度了蜜月。她都没来得及和闺蜜分享结婚的喜悦,没时间炫耀她的嫁衣,没有给别人看她的两个金戒指—一个是窄窄的结婚戒指,一个是镶着珍珠的订婚戒指,上面刻着“送给女人中的珍珠”。似乎每一件事都不太令人满意。

他们不停地搬家。头六年没有孩子,搬家相对简单。每次她都充满希望地睁大眼睛看着新的小镇,想着在这儿能怀上儿子。(现在怀孕对她来说,也曾像婚姻对她而言那样,是一件对所有人轻而易举,而对她来说却难得珍贵的事。)科迪出生后,搬家就不容易了。她发现,孩子让事情变得复杂。换医生,转学校,这样那样的事情一大堆。同时,她发现不经意间已经和很多亲戚断了来往。叔舅姨婶过世,她远在他乡,只能写封短信,表示哀悼。她出生的房子卖给了一个密歇根人。表姐妹嫁人了,婆家奇怪的姓氏她从来都没听说过。甚至原来住的街名都变了,回去她一定会迷路的。四十多岁时,有一天她突然想到,不知那个嘴巴有樟脑球味的祖父或外祖父怎么样了?应该不在了吧?如果已经过世,没人想着通知她吗?还是他们把通知他过世的信寄到已经好几年前的地址去了?或者她知道他过世了,但搬家急冲冲的,把这事儿忘记了?一切都有可能。

天哪,贝克总是换工作地点,总是有换工作的动机—可能会升职,可能换一个更好的环境。但好像不太管用。是他的错吗?他说不是,但是她不知道是不是,她真的不知道是谁的错。他抱怨说他犯小人,说世界上小人很多。她抿起嘴看着他,他问:“你为什么这样看我?你在想什么?”接着又说:“至少,我养家糊口,从没让家人挨饿吧。”她承认他们确实没挨过饿,可她总是忧心忡忡,眉头不展,觉得他不是一个可以依靠的人。这个高挑、大嗓门的推销员早上打领带时总是太关注自己的形象,把他卷曲的头发梳得又高又服帖,四周留一圈卷发,然后把梳子放进衬衣口袋。那口袋里尽是铅笔、圆珠笔、尺子、记事本,还有量轮胎的标尺,所有这些东西无一例外地都醒目地印着各家公司的标识。

晚上喝啤酒时(别误解贝克,他不是酒鬼),他喜欢唱歌,喜欢做鬼脸。她不明白喝啤酒怎么会让他把自己的脸像一个橡皮面具似的扯来扯去。到了睡觉时,他的脸被扯得很大,很松弛。他唱他最喜欢的歌《没有人知道我遭遇了什么》。上帝知道。她还真是这样想,谁也不知道那张拽大的脸下面在想些什么?满是黑色胸毛的胸腔里藏着什么念头?她一点儿都不清楚。

一九四四年一个星期天的晚上,他说他不想过了。公司让他去诺福克,但是他想最好是独自一个人去。珀尔心中一沉,好像被人当胸打了一拳。依她的经验,这通常是要引起她的注意,就像故事里发生的一样。“为什么?”她静静问道,但他没搭腔。“贝克,为什么?”他只是看着自己的拳头,看上去像刚打过架的男孩,正等着被责骂。她声音更平和了,她一定要知道原因,他不可以说走就走。他说已经说过了。她一屁股坐到对面的椅子里,浑身颤抖。她看着他的左额头,一根筋怦怦地跳着,她想这是在闹情绪。早上他就会改变主意了,她告诉他“睡一觉就好了”。

但他说:“今晚我就走。”

(实习编辑:王怡婷)