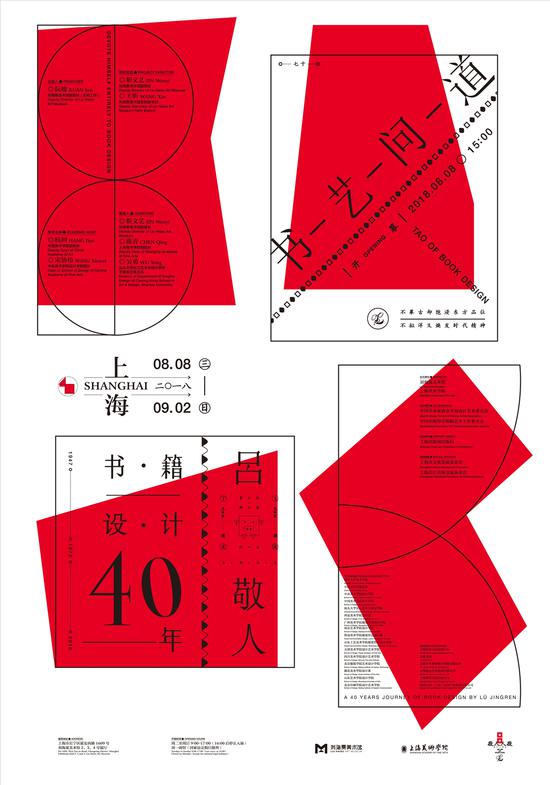

展览海报

“书艺问道——吕敬人书籍设计40年”大展在上海刘海粟美术馆隆重开幕,1000多册精美图书将美术馆的2、3、4号展厅勾连成一体, 这些大师吕敬人先生从业40年不同时期的代表之作,围绕其一生的艺术设计方向与理想目标——“不摹古却饱浸东方品位,不拟洋又焕发时代精神”完整且生动地向我们铺陈展开。

吕敬人

1947年出生的吕敬人先生,不仅是新中国从封闭走向开放的见证人,也是改革开放40周年的亲历者,更是中国书籍设计行业重要的开拓者、引领者以及理论构建者、观念传播者。这个展览最为弥足珍贵之处,在于为我们营造了一个真实的,可触碰、可感知的时空,令我们可用一种理性而宏观的态度审慎面对历史的过往与发展。吕敬人先生从业40年的这段个人史,无疑也是这个书籍设计行业40年发展的浓缩与见证。

“科技是第一生产力”

历史,从来不是静止的音符,而是恒动下的不断累积与更新,不断生成与重新演绎的篇章。展览以吕敬人从业40年做为时间框架,以书籍设计艺术在其间的发端、发展为脉络,借助“1000余个有生命力的存在”,清晰准确的描绘出吕敬人自70年代凸版印刷(活字铅印)到80年代照相植字、90年代平印(胶印)至新世纪数码时代这四个时期的设计历程。印刷技术的革命与进步让设计师的想象力、创造力得到了空前解放,中国的书籍设计及出版业,无论是从设计理念还是表现形式,都逐渐走出单一守旧的固化思维,进入到求新求变的新时期。“科技是第一生产力”这句改革初期的著名口号,如此贴切而真实在此次展览中得以印证。

展览现场

“从书籍装帧到书籍设计概念的转换”

书籍设计行业发展40年,其中最为浓墨重彩的一笔,或者事件,莫过于1996年,吕敬人与宁成春、吴勇、朱虹三位同道勇开风气之先,联合举办“书籍设计四人展”,并出版《书籍设计四人说》,籍此提出了“从装帧到书籍设计概念的转换”的观点。这本书,无论是形式还是内容,在当时都可谓是异想天开之作,书籍印刷使用了多达35种不同材质的纸张,企图创造出一种全新的语言样式面向公众和社会,希冀概念的提升和深入的实践促动当时行业的发展进取。然而,此一振臂高呼却引发了当时行业内一片哗然,批评与批判不绝于耳,持反对意见者随之举办了针锋相对的《大封面》展览,以此捍卫“装帧”传统。潮流终不可逆转,今天,书籍设计,在原初装帧、编排设计和编辑设计三个环节之外,与时俱进,又增加了信息视觉化设计环节。这种3+1模式不仅成为业内普遍认可并广泛执行的行业准则,书籍整体设计概念,无疑越来越符合当代阅读语境下读者们的差异化需求和越来越多小众、分众群体对于文本的审美喜好。

朱熹千字文

吕敬人先生对于书籍设计行业所做出的贡献以及海内外影响,感触最深切的莫过于弟子刘晓翔:“先生清晰界定了书籍设计概念与内涵,为从事书籍设计的平面设计师指明了方向,将设计延伸到以往不曾达到的领域……先生几乎以一人之力不顾他人菲薄,带动了一个行业的发展,引领我们走到在理念上与国外同行齐肩,先生站在时代的前沿并引领了中国书籍设计的新时代,为世界贡献了来自现代东方的设计理念与审美追求。”

承其魂 拓其体——吕敬人的设计哲学

吕敬人先生在关于书籍设计的阐释中,反复强调对文本从整体到细部、从无序到有序、从空间到时间、从概念到物化、从逻辑思考到幻觉遐想等诸多虚实结合的哲学思考,也因此拥有了旺盛持久的创造力和洞察力,得以不断推出《生与死》、《黑与白》、《中国民间美术全集》、《中国大历史》、《忘忧清乐集》、《朱熹榜书千字文》、《赵氏孤儿》、《食物本草》、《贺友直画三百六十行》、《怀珠雅集》、《书戏》、《梅兰芳》、《怀袖雅物--中国扇子》、《剪纸的故事》等诸多经典设计作品。这其中,则始终贯穿着设计师对于 “承其魂 拓其体”中国传统书韵与当代语境相融合的审美诉求,以及“不摹古却饱浸东方品味,不拟洋又焕发时代精神”的设计理念。

传承/创新、东方/西方,感性/理性,内容/形式,本土/国际……诸多原本对立割裂的观点,在不断碰撞与实践中终于得到了融合。正如吕先生的老师,日本著名设计大师杉浦康平所言:“今天,吕敬人促成的中国书籍设计观念革新的背景,重合叠印着我与吕敬人在东京反复探讨的“东方设计语法的确立与实践”这一主题。大抵如“21世纪的书籍设计——不是将东西方的思维方式割裂对立,而是互相尊重各自理念,兼容并包,形成‘一’体”,“衍生形成‘二而一,一而多’的书籍设计语法”……之类的命题。这是一种向对方靠近的看世界的方式,中国古人创造的“太极图”造型即为明证。”

借本次展览开幕的机会,我们有幸邀请吕敬人先生接受专访,深入了解他书艺问道四十年中的精彩故事和感悟。

Q:吕先生,请问当初是什么样的机缘,您进入到了当时号称四大出版社之一的中国青年出版社担任美术编辑的工作?

A:高三毕业那年,“文革”开始,由于出身问题,我去了北大荒,待了整整十年。1973年,农场来了个“反动资产阶级学术权威”,就是连环画艺术大师贺友直,我有幸得以与贺老师同吃、同住、同创作。整整一年,并手绘完成了一整本《江畔朝阳》。他是我的恩师,是我“文革”十年期间最大的幸事。

1978年,运动结束,我因为绘画作品被中国青年出版社录招,先从事文学插图工作,后进入画封面的创作。秦耘生先生是我从事书籍设计的第一位启蒙老师。

Q:1989年去日本学习,当时是什么样的契机让能您能进入到杉浦康平工作室学习的?

A:当时我的哥哥在日本学文学,经常跟我提到日本的设计,我也因此看到了很多设计很好的书,并且很早就知道了杉浦康平老师,他书中的设计语言,很东方,又很丰富,和当时日本的其他设计师都不一样,其他人都是西方式的,我就希望有机会能去跟他学习。

后来正好有一个契机,讲谈社免费为中国培养编辑,我就在第五批里被录取了。这个培训是由讲谈社提供在日本的生活费,为期一年,我在出版社以停薪留职办理。去了日本以后一开始也是在当地的出版社里学习,但是我心里一直惦记杉浦老师,正好有人介绍,也算是有眼缘,杉浦老师还蛮喜欢我,把我留下了。

这一年的培训期结束后,我又得到了杉浦康平老师的奖学金,又去他的工作室里待了一年。说实话,当时真想继续留在那里再多学点东西,但是杉浦老师认为我应该早点回国,关注中国自己的传统和设计,我也坚持如此不负老师期望。

Q:日本之行,对您之后的设计理念以及工作方法的建立都带来了哪些最为直接的影响?

A:从日本回来后,我有意识地开始和编辑一起工作,从内容阶段就开始介入书籍的讨论。比如《黑与白》这本书,内容讲的是澳大利亚的历史,我在这本书的内容里找到了黑与白的元素,在每页书页里都体现黑与白的对立,再利用土著图腾、袋鼠跳跃的图案、锐角、色彩冲突等等,强调文本的历史特征和时代氛围,增加读者的阅读趣味。另外我至今对讲谈社的宗旨记忆尤新,那就是“有趣,有益”,这四字我记了一辈子。

Q:1996年,您与宁成春、吴勇、朱虹四人联合举办了“书籍设计四人展”的展览,并出版了《书籍设计四人说》,籍此提出了“从装帧到书籍设计概念的转换”的观点,书籍装帧与书籍设计,这个概念的转换,具体是因何促发生成的?在当时有无遇到激烈的反对之声或是批评之声?

A:做这个展览是在1996年。那个时候在体制内工作的人,大家宁愿少做事,不要犯错误就好,不进步没关系。所以我牵头做出了一个呼吁,出了一本书,用了35种纸,想创作一种书籍的新语言。很多人包括设计师是看了这个展览才知道,“啊,原来书是这样设计的。”

当时有人向主管部门表达不满,说吕敬人因为在日本学习过,就想颠覆行业传统,反对装帧。甚至组织了一个展览叫“大封面”,提出和我们完全对立的观点。

其实引起争议是好事,有争议我就可以主动解释和传递这个观念。现在越来越多的人接受这个概念,许多人和我说:也许还不能实际上完全贯彻执行,但是观念上是认同的。

Q:您作为“中国最美的书”活动的重要参与者,以及德国“世界最美的书”的中国评委,可否将您所切身感受到的差异与转变分享一二。在海外同行的眼中,“中国最美的书”通常具备哪些要素?

A:莱比锡书展的“世界最美的书”提出的评判条件和评审制度特别值得我们借鉴。前“世界最美的书”评委会主席乌塔女士说过,“最美的书”不只图封面好看,设计是否新颖前卫,而是看重书的内容编排与整体关系的贴切,尤其需要建立起一个整体编辑概念和清晰的阅读系统,从功能翻阅到文本诗意的传达,均有完整的思考。我觉得她点到了装帧与书籍设计的核心差别之处。

汉字,是字又是图。汉字的表现力,文本的排列方式,竖排的格律,文本排法,空间关系,这些在外国人眼里都很美。另外,近几年中国设计师的表现手法越来越大胆。

Q:以前感觉您设计的书,都特别的高大上,都是像艺术品一样。看了“书艺问道”这个展览之后发现,原来您还设计了很多“朴素”的书。

A:这是个误会,哈哈。因为那些高大上的书,拍出来照片比较好看,所以大家在新闻报道里看到的都是这种形式感非常强,很高大上的书。我一共设计过将近两千本书,“高大上”的书连十分之一都不到。我还设计教科书呢!我是人民教育出社版社的教科书艺术总监。长期以来,我们的教科书的设计都比较棘手,需要花很多力气。我们现在正在做的历史书,我已经做了三十五遍,还没有结束,快了,快了。

Q:什么样的人才能请得动您来设计书啊?您设计费怎么收?

A:哈哈,标准价是封面5000元,内页100-150元每页。我的稿费,比我的弟子低,他们经常抱怨我:吕老师你收这个价格,我们还怎么把价格往上提啊!

可是我是要面子的人啊,我做的书籍设计基本都是熟人的,或者是从出版社的渠道来的。我有一个标准,就是不做没有书号的书。另外,我也只负责设计,不管印刷,我只挣我的设计费,不挣印刷的钱。

你们千万不要给我介绍活儿啊,我早早就买了房子,有地方住,工作室也有地方,生活费也有,清华大学美术学院给我发退休工资的。我做书不是为了稿费,我还做很多公共教育,我的工作室经常是不赚钱的,做很多公益性的工作。

(编辑:杨晶)