作者:韩见 陈侗

在中国,有人按谐音的习惯称呼罗伯·格里耶为“萝卜加点叶”。

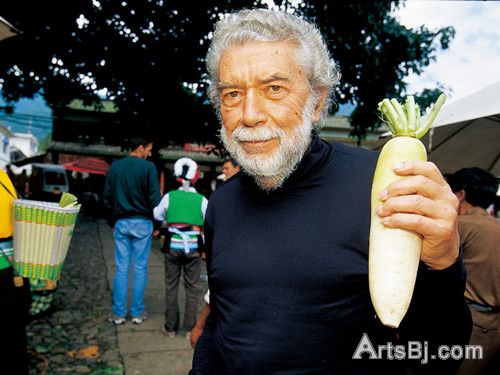

2005 年,罗伯·格里耶与他的出版人陈侗在云南大理

今年的“上海国际文学周”和“上海书展”举行之际,已故的阿兰·罗伯·格里耶(AlainRobbe·Grillet)也迎来了他的92岁“生辰”(8月18日),并通过他的出版人、译者和年轻的研究者,又一次回到了中国。“罗伯·格里耶在中国”、“法国‘新小说’与我的翻译生涯”、“我所认识的阿兰·罗伯·格里耶”、“新小说的诞生:从贝克特到罗伯·格里耶”、“阿兰·罗伯·格里耶对他的(新)读者的期待”、“伯努瓦·皮特斯对罗伯·格里耶的采访”,一系列讲座、对谈和放映活动几乎涉及了他的方方面面。

但是要如何对不那么熟悉现当代文学的读者提起这位6年前去世的法国作家呢?尤其当他所代表的“新小说”似乎也已是上个时代的文学潮流,而他执导的电影更加小众且晦涩难懂。

除了在“新小说派”的队伍中指认玛格丽特·杜拉斯的大名,阿兰·雷乃(AlainResnais)的《去年在马里昂巴德》可能是个相对比较好的“中介”。在这部同样抽象但知名度非常高的电影中,罗伯·格里耶担任编剧。他不仅创造了影片中的世界,还注明了摄影机的运动及取景,“没有给导演讲故事,只是逐一描述了镜头的结构”。除了雷乃之外,此后再没有一个导演愿意如此被编剧摆布,所以罗伯·格里耶只能通过亲自拍摄来实践他的电影观念。他曾对台下的中国听众说过,“有志研究人类思维的人应该既写小说,也拍影片。”

早在上世纪60年代初,《世界电影》杂志的前身《电影译丛》上,就有一组介绍《去年在马里昂巴德》的文章,不过是把它作为资产阶级文艺代表加以批判。到了70年代末80年代初,现代主义在国内文艺界逐渐升温,罗伯·格里耶和“新小说”才真正成为人们关注的对象。在1984年首次受邀访问中国之后,他在随笔中说他已成为在中国被翻译得最多的在世法国作家。

在那个年代开始阅读罗伯·格里耶的人中,就有后来以引进和接近他为荣的陈侗。自1993年以自费形式出版《重现的镜子》以来,陈侗陆续组织出版了作家的早期代表作之外的每一部作品,甚至非作品,包括罗伯·格里耶妻子卡特琳娜的《新娘日记(1957·1962)》。同样作为作家的卡特琳娜,她的日记事无巨细地记录了他们夫妇与当时的文坛名流的会面,各人之间的权力斗争和文学上的争执,为文学史研究提供了重要材料;而他们的性生活、虐恋以及与出版人热罗姆·兰东的三人关系等等更吸引眼球的情节,则成了阅读他某些作品或作品中某些段落的上下文和注解。

今年十月,与卡特琳娜来中国巡回演出杜拉斯的戏剧《萨瓦纳湾》同时,湖南文艺出版社还将出版阿兰和卡特琳娜·罗伯·格里耶的《通信集(1951·1990)》,以及卡特琳娜的回忆录《阿兰》,这两本书都被陈侗纳入了新的“新小说研究丛书”,尽管它们更多的内容只是关涉作家夫妇的私生活。这些私密、赤裸的信件和回忆证实了卡特琳娜所说,“从来没有见过比他更有激情、更有感情的人”。

罗伯·格里耶隐秘的魅力

阿兰和卡特琳娜,共同生活超过半个世纪,说是夫妻,更像同谋,假面舞会的东道主,他们相识于旅途,箱子里装着绳索、链条、鞭子和碎玻璃,当然还有所有的美好记忆。他们相信,创造也就是“为所有人争取娱乐和肉体享乐的权利”。

阿兰·罗伯·格里耶(1922—2008),生于法国布雷斯特,法国国立农学院毕业,曾在法属殖民地当过农艺师,上世纪50年代开始文学创作,后来也拍电影,是著名的“新小说”的代表人物,也是这个“团体”最重要的发言人和理论家。

这个简介虽然基本交待了作家的身份,但对于今天的二十几岁的年轻读者来说,可能什么看点也没有。我们现在换一种说法试试吧:

阿兰·罗伯·格里耶,生于1922年8月18日(历史上的今天?),虽然有农学院的文凭,最后还是放弃了农艺师的职业,专心从事写作,偶尔也拍电影,有时还弄一些不需要什么专业造型技术的绘画。批评界将他的书和一些同样属于午夜出版社作者的书称做“新小说”,于是他们就利用这个名称掀起了一场文学革新运动。不过,由于罗伯·格里耶主动担当了“新小说”的理论和宣传工作,致使该团体的某些作家—例如杜拉斯—认为他抢尽了风头而显得并不十分配合,不承认自己是什么“新小说”。

如果说这个带有八卦色彩的介绍还是显得有些远离时代,我们还可以尝试更加直接一些的:

阿兰·罗伯·格里耶,2008年离世的法国作家和电影导演,只活到86岁,比他预计的寿命短了很多。他生前留下的作品没有多少人看得懂,因为它们是反巴尔扎克式传统叙事的,没有迭宕起伏的故事,人物也缺少真实的性格和遭遇。但是,20世纪的文艺思潮培养了一批喜欢别出心裁的读者和批评家,他们尽管不一定真正喜欢罗伯·格里耶的作品,或者干脆就没有读过,但是他们欣赏他的理论和态度,他因此而变得特别有名,尤其是在法国以外。

在今天,出版者不应当关心书,而应当专注命题。罗伯·格里耶的命题已经超出了“新小说”本身,所以,关于他的书反倒是越来越多了

以上的叙述中始终看得见一个空间维度,即通过争议而形成的世界范围的影响。这时,我们就看到了一个不同于博尔赫斯或者纳博科夫的环游世界的作家的形象:他的游历就是写作本身,作品的推广和理论的宣讲又增加了游历的机会,然后其中的发现和历险又再一次推动了写作。

如果我们只是把罗伯·格里耶想象成皮埃尔·洛蒂式的游记作者,就无法解释那些相同的画面和意象为什么一会儿出现在世界的这一头,一会儿又出现在世界的另一头。在《重现的镜子》还没有出版,作家的密码还没有公布之前,我们对种种翻来覆去的意象似乎已经表示了怀疑,甚至感到有些厌倦了。碎玻璃,被绑的女俘,一只而不是一双鞋子……我们以为它们不是从现实中来的,所以也就不可能对现实产生任何作用。然而,如果有一些故事属于自传的素材同时又合乎创造的逻辑,那么它们就足以证明其他的故事也都可以解释创造者的行为。

“我热爱旅行”—既然罗伯·格里耶在《旅行者》的序言中这么说了,我们就应当把它视为撬动整座青铜—他曾经如此形容他的写作目标—的支点。旅行不是每一个人必须去实践的一种生活,因此支配旅行的主要还是性格。影响新小说发展的两个主要人物,罗伯·格里耶和热罗姆·兰东,前者对旅行乐此不疲,后者则持强烈反对态度。奇怪的是,兰东似乎从来都不反对罗伯·格里耶去旅行。或许兰东比罗伯·格里耶本人更清楚,他的那些书是完全靠了旅行才能写出来的。《橡皮》、《窥视者》、《纽约革命计划》、《幽会的房子》、《不朽的女人》……几乎所有的作品中都没有作者的生活地巴黎的影子,只看得见殖民地、香港、纽约、伊斯坦布尔……

“我热爱旅行,”罗伯·格里耶在《旅行者》的序言中继续写道,“前行在陌生的土地上,迎接困难的作品(一个著名的、莽撞的思想家的作品,或者是晦涩的、未完成的叙述,总需要我自己也在里头挣扎)……”

让我们看看伊斯坦布尔是怎么来的吧,这或许就是“旅行者的爱与欲”的源头:

“1951年夏天,在创作《橡皮》的时候,我写到第40页时便卡住了。我从《战斗报》上看到了一则组织学生去土耳其旅行的小广告,随后凭着一时的冲动离开了布雷斯特。”正是这次旅行,罗伯·格里耶在火车上认识了长得像孩子的卡特琳娜,他们结婚了,并有了重回伊斯坦布尔的电影《不朽的女人》。这是他的第一部真正属于自己的电影,片中既有明信片式的异国情调,也有现实的轮船、港口和人群,它们渐渐地向铁链、栅栏所体现的“象征意义”过渡。这个象征就是爱与欲,即仅仅起到想象作用的色情。

阿兰和卡特琳娜,世界上两个最有名的姓罗伯·格里耶的人,共同生活超过半个世纪,说是夫妻,更像同谋,假面舞会的东道主。他们相识于旅途,箱子里装着绳索、链条、鞭子和碎玻璃,当然还有所有的历险和美好记忆。他们相信,创造不是别的,就是“为所有人争取娱乐和肉体享乐的权利”。

亲爱的阿兰

本文为卡特琳娜·罗伯·格里耶为她的回忆录《阿兰》所写的前言。原书由法国法雅尔出版社出版,中文版将由湖南文艺出版社出版。

不,阿兰不是如其所写的那样死于肺炎,而是死于一次心脏病发作。有什么要紧呢,既然不管怎样他都死了?

不,阿兰不是《世界报》的订户。有什么关系呢,既然他事实上是每天都看《世界报》?

不,阿兰不是因为对正式仪式不感兴趣才没有去参加杰罗姆·兰东的葬礼,因为兰东的家人坚持要保持私密;阿兰只是在其葬礼过后才得知他的死讯。等等,等等。

这些小小的错误,对于他去的那个世界,有什么要紧的呢?这些记忆的划痕,健忘的时光会无情地抹去,甚至也许连阿兰的存在和他“小小的工程”也会随之而去。然而,然而……

但是,我活着,当场并立刻(hicetnunc)和我相关,此时此地。对我来说,这些不是事实的划痕,不是它们看起来那样无关轻重,而是伤口,会伤害仍然鲜活的记忆。

我们过去肩并肩走着的时候,阿兰偶尔会用一只手在我肩上撑一会儿。我没有在意;然而,时间流逝,他的这个动作越来越频繁,越来越沉重。

那天晚上,从一个餐馆走出来,我们必须穿过马约门广场才能回家。我们通常是从一个比较方便的地道穿过广场。因为阿兰怕爬那个必须要上的坡—尽管那个坡度很小—所以他更喜欢绕个圈子。他比平常更重地撑在我的肩膀上,走上那条马路;我们数着步子前进;一走到一个可以扶的地方附近,他马上放开我,紧紧抓住那个支撑点喘口气……我们就这样在寒冷和夜色当中,默默地前进,从一个扶手到一段围墙,从一段围墙走到一个桩子,越来越慢,停得越来越久。他没有抱怨,但是我看到我们到了一块开阔的地方,没有可以稍微休息的地方。广场的那一端在我眼中是那么远,那么远,无可企及。

我觉得阿兰要垮了,要倒在人行道上了。我想哭了。但是,慢慢地,一步一步地,我们终于—在多长时间之后?—到了我们电梯的门前。这段缓慢行走的经历,我回忆起来无法不喉咙哽咽。阿兰有心脏病,他两个月以后就因为心脏病而去世了。不是因为肺炎。

即使这本书不是照着阿兰的生活临摹下来的,他的生活还是在其中占有分量;是“受其影响”:受到他的身体、脉动、时代风气、广为人知的大事的影响,也受到那些小事、表面看起来没有意义的日常小事、秘密的影响。我之所以要在那打开一道门,是想给我的行为一个理由。

那堆平常的事物和这本书有什么联系呢?比方说,在一个栅栏床、《偷窥者》和一大盆果酱之间有什么关系呢?也许什么关系也没有。我在犹疑中留下了这些生活的快照,这些生活的碎片,夫妻间的私事,“洗衣票”,就那么原原本本地,毫无等级区别,让某个可能的传记作家去使用(如果他觉得有需要),去尝试给这些不可能有内在联系的东西找到假想的关联—也许这种尝试是徒劳的。

我本该尝试。于是就是这个了。

我所记得的阿兰·罗伯·格里耶

今年的“上海国际文学周”和“上海书展”举行之际,已故的阿兰·罗伯·格里耶也迎来了他的92岁“生辰”(8月18日),他的出版人、译者和年轻的研究者,回忆起与作家的交往。

伯努瓦·皮特斯(BenotPeeters,法国作家、文学研究专家、出版人)

我记得18岁第一次见到阿兰·罗伯·格里耶时,我是多么愚钝和羞涩,那是在午夜出版社,在我寄给他我的第一份书稿几天后。

我记得阿兰·罗伯·格里耶1975年七月在以他为主题的塞里西研讨会上。他端坐在报告人身后的扶手椅上,每当觉得报告人误入歧途,他就向图书馆里人数众多的观众眨眼睛。

我记得同一年,阿兰·罗伯·格里耶看着我身边的一位同仁消瘦、严肃的脸说:“我的研讨会上竟然有卡夫卡,不过是小时候的卡夫卡。”

我记得和阿兰·罗伯·格里耶在散步时,他中断关于文学的谈话,让我注意看一棵树或一株植物,说出一个深奥的名字,但我们很快就忘了。

我记得《一座幽灵城市的拓扑学结构》出版后第二天,阿兰·罗伯·格里耶在午夜出版社的小办公室出其不意地接待了我和朋友Jean·ChristopheCambier。他聆听我们这些年轻人的意见,仿佛年轻人才是最重要的。

我记得好多年后,阿兰·罗伯·格里耶检查我拍摄的采访影片,每次他对自己说的话感到满意就点点头。我记得他没有要求做任何删减,除了我在关于《橡皮》的谈话结束后做的最后一段陈述,他解释说:“你知道,别人会觉得你赢了。”

我记得阿兰·罗伯·格里耶和他惊人的文字记忆力,他能即兴背出几页的福楼拜、巴特、雨果、安德烈·布勒东—还有《税法通则》的第一条。

我记得阿兰·罗伯·格里耶嘲笑司汤达说的五十年后人们才能理解他。“太谦虚了!我呢,要到三个世纪以后,人们才能开始明白这部巨著在说什么。”

我记得阿兰·罗伯·格里耶谈起他的“小活计”。

我记得阿兰的胃口,他对吃、喝、思考和生活的胃口,直到生命的最后。我记得他想成为百岁老人—“好烦死”那些随大流的人。

我记得阿兰的笑,他低沉动人的声音,偶尔的结巴。

我记得阿兰和卡特琳娜—阿兰对她说话时,突然变得温柔。

余中先(翻译家,《世界文学》主编)

1984年,阿兰·罗伯·格里耶第一次来中国访问,我陪他们夫妇游故宫。从三大殿溜溜达达地出来后,我们坐在一个石阶上歇脚。

不远处也坐着一老一少,见我们谈笑风生,便把目光转来瞧我们。罗伯·格里耶仔细地打量了一会那二位,便对我们说,那是师徒俩,“我想老先生怕是个搞艺术的。”

老人约摸五十来岁,黑红脸膛,戴一顶旧草帽,粗布衫。

神了,罗伯·格里耶竟然还会看相!

我瞅了个空,上前与那个戴草帽的老头搭讪。当我客气地问老先生供职何处时,他说他是山东某师范学校的老师,教绘画。

果然是搞艺术的。罗伯·格里耶的眼睛实在够“毒”。

罗伯·格里耶的出名在于他对物的纯客观描写,对物的准确记录。也许因为早年当过农艺师,后来又是电影家,他写小说时描写物体时特别细致。如明暗、色彩、位置、距离等视觉艺术概念,在他的笔下以细而又细的描写体现出来,有时甚至到了不厌其烦的极致。

由于观察的细微,罗伯·格里耶能独具慧眼,把常人视而不见的东西细细地状写出来,甚至还把它与它所引起的联想、想象、幻觉混起来写,写得以假乱真,使人难辨真伪。

欧托·卡尔(OttoKarl,法国哲学家、多媒体作者)

我是通过书、电影、诸多理论贡献,以及视听出版物认识阿兰·罗伯·格里耶的,我研究、收集这些资料,有时不知疲倦地查看,感受与他、他的思想—在我看来有很强的哲学性、丰富的知识,以及幽默、鲜活的创造力—作伴的愉悦。我认识阿兰·罗伯·格里耶是通过亲自走访他童年的居住地和其他生活过的地方:布列塔尼,诺曼底,巴黎,也通过拜访他那幸运的必不可少的人生伴侣,他的妻子卡特琳娜·罗伯·格里耶。卡特琳娜首先向我敞开热情的大门,随后是巴黎寓所的大门,接着是那有名的乡间城堡(诺曼底)的大门,我三年前曾经常去那个公园,却从未参观过城堡,这个阿兰曾经珍爱有加的生活地。是的,我认识阿兰·罗伯·格里耶是因为我迷上他的作品,他既现实又梦幻的人生,记录他与人往来的公开或私人文献、证明,这些是卡特琳娜珍贵的物价之宝。于是,我这样认识了阿兰·罗伯·格里耶,他的身影和他的诗意如今已伴我多年,自从我们相识,自从我认识了……

陈侗(艺术家,出版策划人)

1998年,我陪同罗伯·格里耶夫妇在海南旅行。一天早上,我托翻译告诉“老罗头”(我们那时候私底下都这么称呼他),说我想利用每天吃早餐的机会给他提一些文学上的问题。翻译很快回来,说老罗头认为这是一个愚蠢的想法。真的吗?他真的是这样说的吗?千真万确,翻译说。我大惑不解,并有些感到伤了自尊,也就没有勇气敢再多问。两年后,我去诺曼底的城堡拜访罗伯·格里耶,谈话中他主动提到那次的翻译,我便顺势问起早餐时提问的那件事,想搞清楚当时翻译是否理解错了他的意思。他耸了耸肩膀,或者是眨了眨眼睛,说我的翻译的确没有完整传达他的意思。他的本意是,吃早餐就是吃早餐,讨论问题就是讨论问题,两件事不能混在一起。很好。我从这里学到了很好的生活守则。后来,因为终于明白他的另一个生活守则—讲座前不吃东西只是为了好好享用美食,所以我也就单纯从“吃的美学”去理解他的意思了。这样一来,很多关于他吃喝的生活故事就集中到了一起,而这些可都没有以自传素材的形式在他的作品中出现过。说到底,它们仅仅是关于“胃口”的吗?不,除了食欲本身,吃的美学有时候也折射出其他的观念。在这里,我不得不又一次提到2005年的那个戏剧性场景。那是在北京,在一个颇为盛大的官方仪式上,晚宴似乎就要开始,只是人们还不敢入席,因为台上的十几位中法官员还要一个个轮着讲话。不知是出于饥饿还是出于对仪式的不在乎,罗伯·格里耶,这位被临时指派的法国作家代表团的团长,众目睽睽之下独自一人坐在大圆桌旁,领口塞着白色餐巾,身上裹着一块从殷勤的文化处主任身上取下的红色披肩(他从来都畏惧冷气!),慢条斯理地将桌子上的食物一点点运到自己的盘子里,再由盘子里一口口送到嘴里,还不时地喝一口红酒,拿餐巾揩拭一下灰白的胡子。由于台下的人在仪式进行当中都自动排成了扇形,所以空出的中心就成了罗伯·格里耶独角戏的舞台。我站在离他最近的人堆里,看着这场具有滑稽效果的演出,内心无比兴奋。我想,再也没有什么动作比这更能表现艺术家的崇高和自由了。

(编辑:王谦)