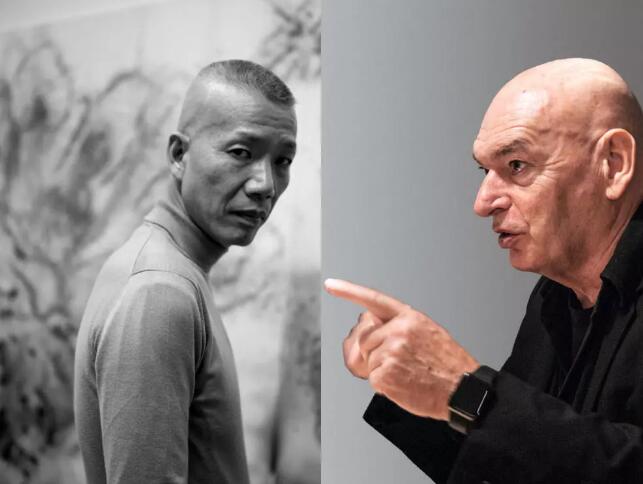

艺术家蔡国强与建筑师让·努维尔

蔡国强于1957年生于福建泉州,1981-1985年就读于上海戏剧学院舞台美术系。他的艺术表现横跨绘画、装置、录像及表演艺术等数种媒材。1986-1995年底旅居日本期间,他持续探索从家乡泉州开始的以火药创作绘画的艺术手法,逐渐推大其作品的爆破规模和形式,并建立随后著名的室外爆破计划。他以东方哲学和当代社会问题作为作品观念的根基,因地制宜,阐释和回应当地文化历史。他以艺术的力量和强悍的作品视觉漫步全球,体现在不同文化里自由往来的游牧精神。他著名的火药爆破艺术和大型装置充满活力和爆发力,超越平面,从室内空间走入社会和自然。

让·努维尔(Jean Nouvel)是法国当代著名建筑师之一,1945年出生在法国的西南部阿基坦大区洛特-加龙省的菲梅勒。他在巴黎法国巴黎国立高等美术学院学习。在他建筑师生涯中他获得了一系列有权威性的奖赏,包括阿卡汗奖、2005年沃尔夫艺术奖和2008年普利兹克奖。他综合采用钢同玻璃,熟练的运用光作为造型要素,使作品充满了魅力。他认为建筑设计的过程更多的是适用外部自然、城市、社会条件的结果。

艺术家蔡国强与建筑师让·努维尔毫无疑问都是各自领域的佼佼者,一个创造凝固的时间艺术——建筑,一个擅长瞬间的绽放——火药。看似两人领域风马牛不相及,甚至在相性上都有点不合,但早在上世纪90年代,他们就于日本相识。

2018年4月28日在上海当代艺术博物馆,两人又再次以老友身份坐落,从建筑的流动空间谈及宇宙之大,从烟花绽放的瞬间谈及艺术之永恒,在处处“针锋相对”中见艺术、观建筑。

“炸”与“造”

让·努维尔:我是造建筑的。建筑深耕在情感,敏感性和独特性之中,所以为不同的地区建造建筑时要考虑场景。卡地亚当代艺术基金会在巴黎的建筑会是一个很好的例子,那片区域充满奥斯曼式建筑的街道,有诗人笔下的雪松,小说家夏多·布里昂也曾在那里工作,附近还有美国文化中心等等,所以要在人文和历史上赋予建筑价值。

同时这栋建筑也是城市景观,我把所在地的拉斯巴尔大街设计成玻璃的外墙,非常的高。我也做了两个玻璃的立面,玻璃之间会互相反光,非常的特别,形成一种叠加,云投射在玻璃幕墙上,看到不同的景观。建筑本身是一个缺席,我打通了建筑与自然的模糊,让在其中创作的艺术家与上千种物种一同生活。为了增强呼吸感我还使用了百叶窗,我很少会在这样的建筑中使用百叶窗。看起来好像是毫不费力的建筑,但是背后有很多的设计。

蔡国强:正好,我是炸建筑的。很巧巴黎的卡地亚基金会我也想过要炸,那是一个没有墙的美术馆。我想让观众都在馆内,烟头吊在玻璃墙上,让爆炸发生在馆外,因为是透明的建筑,可以直接观看作品。但是最终没有成行,让·努维尔的建筑还是很厉害的,太高也太特殊。

让·努维尔:我是故意做成这样的。(笑)

蔡国强在西班牙普拉多博物馆

蔡国强:所以好的建筑总是在挑战艺术家,艺术家还要不停的克服这些障碍,好好地玩起来,每一次展览都是与建筑家的对话。总有人问我“怎么到世界上那么多有名的美术馆里展览?”,我的回答是你不能总想着进入美术馆,把它看得很高。西班牙的普拉多美术馆做我的绘画个展,那座美术馆就像圣殿一样,地位很高。

但他们不想要一个来朝圣的艺术家,而是想要一个能在圣殿里撒野的小孩子。

抽离感情还是满怀深情?

蔡国强:我很在意情感,你刚才的让我感到类似的点:好奇心、冒险,像是一个谜,不确定性,因地制宜,这些方面都很共通,我想做的都是我很想看到的,如果我一看到没有很牛逼很感动我就不想做,无论是装置、爆炸还是画画。你很爱做建筑,想与当地发生关系。

让·努维尔:我认为建筑对我来说,是缺乏情感,有很多建筑是自动去做的,缺乏很多情感。很多建筑都是被模仿的,有一些建筑事务所改变几个因素,24小时,一个楼就建好了,很多建筑根本没有“根”,用其他的方式去做的话,这个过程会很复杂,投入很多心血,得到的也不是那么值得。

但我们可以学到很多,概念性建筑会留下来,给这个城市国家做出贡献。体现一个时代,需要去发明一些新的东西,不断地创作出一些惊喜,这样才会让大家思考问题。

精神性的隐与显

原始艺术博物馆

让·努维尔:关于“迷”,关于精神性,我的原始艺术博物馆可以很好的解答。之所以这么命名,是要改变美术馆的展出方式,场景的设计是非常重要的,情感需要把握的非常细腻,因为“原始”或者“非西方艺术”会让我们想到殖民的时代,所以要小心翼翼,不能产生一种对立的关系。很多的博物馆会背叛博物馆本身的宗旨让一个博物馆变的非常灰暗,成为任白墙和投影仪摆布的空间。

原始艺术博物馆

我们要把精神性的东西展现出来,玻璃的展示和陈列,让光线穿越树枝。光线对我来说很重要,其实艺术总是在回答一个时代的重要问题,光线从科学角度很神秘,物理性上是一种物质也不是一种物质,也是一种方法来质疑物质性、质疑存在。

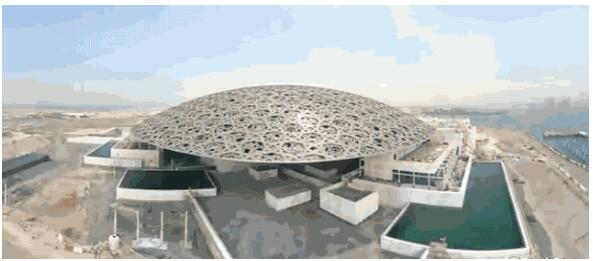

阿布扎比罗浮宫

蔡国强:让·努维尔建筑最大的特点是光。我自己的作品也会被想到火药,光,其实是用看的见的世界表现看不见的世界——能量、气,他用看的见的东西表现“迷”。多哈的国家美术馆今年年底会开,我参观了多哈的美术馆,人在展厅里移动,空间的变化,会调动你看不见的感受,给你带来一些新的体验,就是刚才所说的精神性的发现。

时间、空间与宇宙

阿布扎比罗浮宫

让·努维尔:我在阿布扎比的建筑是有宇宙观的存在,这个作品扎根于和空间的关系当中,代表对天空的侵占。有的时候好像是一层一层的感觉,当光线下来的时候,有的时候光点出现了,有的光点消失了,像一个追光灯一样,灯就是太阳,太阳不同,这个建筑就会不同。

这和瞬间产生了联系,瞬间和永恒也会产生了联系,感情和形而上来说都是相反的两个概念。面对史前艺术的时候,我会把自己当做成一个原始时代的人,在史前山洞里用岩石的痕迹或者是火药的痕迹,通过艺术来呈现原始时代的动物。

蔡国强:我的作品几秒钟,他的作品会呆在那里几百年,要为一个作品担忧几百年,真是太漫长了。

火药确实很短,但是在点火的瞬间,好像时间会有停顿,你会感到很漫长,但是物理上很短暂, 爆炸一秒蔓延40米,但炸的瞬间好像自己全都看到了,在那个瞬间你会有时间和空间的新认识,你会感到时间被拉长。时间和空间的精神我一直在探索,就像宇宙能量吸引我。

公共关系

让·努维尔:我在中国目前有两个项目,一个在北京,中国美术馆的重建,另一个在上海,正在建造的浦东美术馆。

让·努维尔在对谈现场剧透正在建造的浦东美术馆

拿到中国美术馆这个项目是一个很长的故事。中国要通过这个建筑从明朝一直表现到今天,寻找中国艺术的意义,是一个很宏大的计划。寻找对建筑师同样很重要,我寻找到的象征符号,是书法当中的第一个笔触,那一笔,用怎么样的气来运笔,什么时候停是我感兴趣的。

但是建筑怎么表现中国的“气”呢? 我希望通过我的建筑展现这种象征的东西,所以我的项目得到中国官方的认可。这是我目前关于这个项目能说的。

蔡国强:不认可就让他们再造个大鼎吧。(笑)中国美术馆也在北京中轴线上,在中轴线上谈国家的文化和艺术,千言万语怎么说?找到一个精神,找到一个灵魂,这是什么?一笔,黑色的,五颜六色太多了,我就给你一个黑的——就牛逼。但是他们会明白,永恒的力量,黑色最崇高。一笔下去之后,是不是还在思念,未来是不是还有机会这一笔再来。

艺术家只要走出画室,就会跟公众、政府发生关系,就会跟官员、跟价值观发生关系,艺术家有时候会很挫折,也会因为这次没做成,下次做成来反思自己。在上海做“九级浪”的时候,龚彦馆长和我都非常忐忑,守候在公安局、消防局,等待一张许可证,恳求一次,祈祷天空作美,不会下雨不会刮风。

90年代要做“天梯”没做成,APEC要做,也没做成——在黄浦江的中间升起一个火焰的梯子,然后五百多米高超过东方明珠,但是因为“911事件”空中不能有任何设施存在,所以做不成。

那天我被叫到会议室,被官员们告知《天梯》取消了,我很沮丧,只是放了些烟花就回家了。

但我在我奶奶100岁的时候做了,要做什么?要做就做最牛逼的给她看。要是在APEC做成了,那是象征国家的,但是给奶奶做,不是国家是我家,它更小了吗?它不更小了。被手机拍下来,当天就两千六百万人看了,现在好几亿了。

至少我这个方案改了很多,但是,还不错,还有新的意义。第一个方案没做成,也许未来在哪里做出来,可能会更合适。

(编辑:杨晶)