伊夫·克莱因

丁格利的机械绘画装置是典型的克莱因最喜欢的艺术类型。它们充满动势的运动,生产的图像完全没有通常的笔迹特点,因为这些图像是一些没有结构的笔迹,没有限制的或明确的意义,以及被剥离了自我表达的。它们同样也带来了改变图像形成方式的观点,以及在绘画制作过程中对自动绘画的借鉴。诸如此类的观点有效地影响了克莱因。证据便是,更加生动的人体测量学绘画和表演在1960年逐渐成为他艺术作品的重心。

克莱因和丁格利 《纯粹的速度——稳定的单色画》

克莱因和丁格利之间合作互动的重要性是不能被低估的(两人与1958年合作作品《纯粹的速度——稳定的单色画》),一方面,克莱因启发了丁格利去思考关于非物质性和艺术的延伸概念。另一方面,丁格利启发了克莱因去探索速度,像速度的动势,而不是速度的字面意思,而且速度同时关系着创作过程和图象的呈现。典型地,克莱因采取了激进的方式,如重点使用裸体,使用身体本身作为极其重要的力量的一种代理和符号,是人类的本质和存在。

伊夫·克莱因 人体测量学绘画 1961年

在1960年2月克莱因开始创作身体绘画。他刚刚完成了大型作品定件,他的工作室空出来了,而且他感觉他需要开始创作新作品。他对绘画感觉有一些无聊。看着模特在他的工作室里来回走动,玩弄他的绘画工具。他有一个习惯就是让裸体模特一直呆在他的工作室里,他感觉可以带来感官刺激的氛围,而这种氛围使他的单色画具有恒定性。就像他解释说:“在以前的时代,画家主动寻找对象,在室外工作,在乡村工作,他是脚踏实地的。这才是健康的!

伊夫·克莱因 人体测量学绘画

今时今日的架上绘画,完全学院化了,扼要说就是艺术家是被囚禁在工作室里,与自己的画布面对面,犹如面对一面可怕的镜子。为了不逃离,我不得不关闭我自己内心过于强烈的艺术创作精神领域。与常识一样显而易见,在画室的环境里呈现肉体,这对我们的身体状况是必需的,也是专业化的,所以我使用裸体模特。至于身体的形状是曲线的,颜色是介于生与死之间的,这些我都不感兴趣。而纯粹的情感上的气氛才是最有价值的。”

伊夫·克莱因 人体测量学绘画

克莱因从来没考虑过使用模特作写实绘画,但是他找到了一个方法去捕捉她们的本质,他考虑将她们涂上蓝色颜料。然而,他快速意识到:“画笔的时代终结了,而且最终我可以使用我的柔道知识。我的模特就是我的画笔。我让她们涂抹上颜料,然后在画布上留下印迹。但这只是第一步。此后,我计划让一个芭蕾舞女孩在一张巨大的画布上翻滚涂抹,画布就好比柔道比赛中的白色垫子。”

伊夫·克莱因 人体测量学绘画

克莱因因此在他的人体绘画和柔道之间建立了一个直接的联系。确实,这些绘画,他称之为人体测量学绘画,表达了这个在柔道中固有的概念,那就是身体是肉体的、知觉的和精神能量的中心,在训练过程中向外释放出它的能量时才能显现出它的力量。身体力量也可以显现为当柔道运动员摔倒时留在垫子上模糊的身体图像,克莱因在最开始投入到这项运动中时对这些图像很敏感,到现住,他刚刚停止教学和训练之后,他便使用这些图像作为他艺术的关键。

伊夫·克莱因 人体测量学绘画

尽管克莱因没有在最开始做艺术时注意到人体,但他的艺术历程包括一些有趣的先例,比如在尼斯他家附近的沙滩上留下的一些童年时的身体印迹,还有在他12岁时印在T恤上的手印和脚印。还有在他工作室墙上最高处的蓝色手印是他和朋友伯纳黛特·阿伦的,为了实践如何够到和超出这个房间的空间的想法。

伊夫·克莱因 《people begin to fly》

还有在尼斯的学校里的行为表演,他摆出了一个朝向太阳和天空就像柔道动作的姿势和动画人物的动作,因为这一系列情节是在一个铝制的房顶上开始,所以克莱因的形象偶尔会在白色环境的反射中消失,或是变成一个剪影浮在半空中。它因此融合了身体的意象和非物质性。

伊夫·克莱因 人体测量学绘画

最后,这里还有一个关于蓝色身体绘画的先例,是克莱因于1958年6月5日,在罗伯特·戈代的公寓里面对参加晚宴的一群宾客所作。对比于随后的身体印迹和运动身体绘画,这次的目标是制作一幅单色绘画。这一想法由全身涂满蓝色颜料的裸体模特实现,让她在一张铺在地上巨大的白纸上爬行。在她爬行的过程中,她使用双手和身体把蓝色颜料布满整个纸面。这个事件给予了这次晚餐聚会一个主题背景,但由于戈代对色情的嗜好,让这次事件具有了一种荒唐的气氛,变成了猥亵的娱乐,这让克莱因感到很不高兴。

伊夫·克莱因 人体测量学绘画 1960年

他或许期待,因为他知道戈代曾设想这次表演可能是迷人的、集体的、性感的、存在主义的经历,但是他没有采取防范措施去预防一个可能出现改变的气氛情调。对于戈代来说,他曾经是一个行为古怪的探险家,一个抵抗组织的前联络员特工,一个葛吉夫追随者,一个东方宗教和神秘哲学的行家,一个柔道大师,也是一个激进的行动主义者,他死于1960年的飞机失事。

在戈代事件之后大约一年半的时间间隔里,克莱因停止了他的这种身体绘画,之后他又重新开始了,但是在这段过渡期他发展了对‘留下印迹’这一过程的兴趣。这出现于1959年的夏天,当他住在尼斯阿曼的房子里。他的朋友当时正在制作‘引诱’系列——作品构成由扔在画布上的涂满墨水的各种物体创作而成(如罐子,鹅卵石,蛋壳,钢针,别针,项链等),由此引发了形式留下的痕迹和抛掷的动作来产生图像的思考。克莱因在这个实验过程中使用一些机械工具作为他的标记器。当意识到他的印迹看上去过于像阿曼的,他就不再追求这个技术,直到之后他开始人体测量学绘画。

在他开创了人体测量学绘画系列之后的几周里,当时是1960年2月,克莱因策划了一个真实现场的表演,展示在行动中的模特。演出主办人是莫里斯·阿尔德昂,地点是他坐落于圣宝莱街的豪华国际当代艺术画廊,这里是塞纳河边的主要街道。阿尔德昂把这个项目设计为一个伟大精彩的表演,一个绝无仅有的‘一夜事件’。仅有一百人被选择为观众而被邀请。这些人包括一些艺术家和评论家,但是大部分是画廊的赞助人—— 一个已过气的社会精英团体定期地聚集在一起热衷于这些文化的新花样(通常只是些令人尴尬的外行的作品或者有着自以为是的品质)。他们完全不是那种前卫的拥趸或朋友,就像那些来自蒙帕纳斯(塞纳河左岸)伊芮思·克莱尔画廊的常客。

伊夫·克莱因 《princess helena》

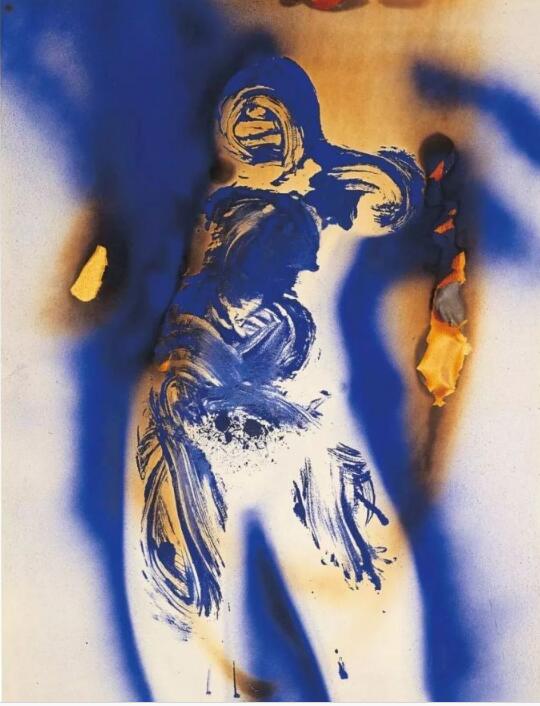

到了约定的时间,那是1960年3月9日下午10点,穿着讲究的赞助人们如约而至,坐在镀金的椅子上面对着空空的画廊空间。多张白纸覆盖在地板上,一张大幅的白纸挂在墙的前面。九个人的乐队形成了一种严肃的氛围——三个小提琴手,三个大提琴手,三个唱诗班歌手——依次入场坐到他们舞台边的位置上。接下来,克莱因,穿着他的无尾礼服,系着白色的领带,戴着来自圣塞巴斯蒂安兄弟会的马耳他十字出现了,并向他的小型乐队鞠躬。乐队开始发出低沉单调的音调,这是他创作的单音调交响乐。突然间观众席传出了惊叹声,三个完全裸体的女人,提着几桶蓝色颜料,走向了房间的中央。克莱因小声地对她们说出方向和动作,然后她们用海绵把颜料涂在身上开始用身体在洁净的纸上留下印迹。

伊夫·克莱因 《apometry》人体测量学绘画

其中两个模特主要在墙上留下印迹。因为她们在不同高度的底座上以各种方式摆出攀爬姿势,创作剪影印迹和构成,最终完成的作品包含有八个有韵律节奏的静止印痕。对比墙上绘画的柔和节奏,地上的印痕像炫耀似的充满了动作的动势和力量。它是第三位模特创作的,她全身浸满了蓝色颜料,被拖拽划过整个的纸面。她留下的轨迹是华丽的阿拉贝斯克式芭蕾舞姿缓缓地在溅出的颜料斑点中移动,变成一个图像和一幅有表现力韵味的绘画。在整个的表演过程中,演奏冷静的单音调音乐二十分钟,紧接着是二十分钟的沉默,然后继续。

伊夫·克莱因 人体测量学绘画 1960年

其中一个评论家描述这次事件是“宁静的”和“令人沉迷的”,说它有仪式感,有宗教品质。但是好多亲眼目睹这次表演的人或听到这一事件的人,大部分都觉得是有趣的或是震惊的。可以想象得到,关于这次事件的言论像野火一样扩散,至于克莱因,更加向着疯狂艺术家的标志靠拢。

伊夫·克莱因 人体测量学绘画

尽管只有有限数量的人真正看到了这场人体测量学的表演,在这个国际画廊——或在克莱因公寓的工作室看到的其他身体绘画作品——大部分人得知这一事件是通过照片和录像片段。在这个人体测量学绘画的系列里,克莱因开始了一项新的习惯,那就是雇佣摄影师去记录他所有的活动和艺术。在他喜欢合作的摄影师中有一位年轻的匈牙利籍摄影师叫做亨利·舒恩克的,与他的朋友约翰·坎德一起,跟随了几乎所有克莱因人体测量学作品的开始阶段。他们不仅是记录这些非凡的克莱因艺术的编年史,而且凭他们本身的能力还和他合作制作各类有创作者声明和观念陈述的照片。

人体测量学绘画给他带来大量的来自公众的注意力,克莱因绝望地想要传达他的想法,关于人体测量学绘画的重要性,这样它们就不会被认为是不可接受的、猥亵的、反艺术的或者是超现实的惊人之举。他的裸体身体绘画事件在当时是特别容易被这样的看法影响的,因为第十届国际超写实主义艺术展览刚刚在巴黎举行,而且他们的主题是“厄洛斯(情欲)”。值得注意的是,这次展览包括一个特别的受邀请艺术家的部分,在他们之中有艺术新星后抽象表现主义艺术家,美国的前卫艺术家,贾斯帕·琼斯和劳申伯格。贾斯帕·琼斯的作品是《靶环与石膏模件》,一件用模特身体的一部分来塑造出形状的作品,然后被涂上鲜艳的颜色。劳申伯格的作品是《床》,作品使用泼贱了颜料的枕头、床单和被子作为它的材料和意象。这两件作品都具有巨大的吸引力和极其富有争议。

贾斯帕·琼斯 《靶环与石膏模件》 1955年

克莱因可能被这样的作品和展览的厄洛斯主题那挑衅的特点刺激到了,他意图找寻一个方法来保持他的人体测量学绘画远离他们。在一开始,勒斯塔尼(就是他把克莱因介绍给阿尔德昂的)就试图引导公众反应,赋予身体绘画一个上下文环境,把它类比于史前纪元期间的第一个人类手印的遗迹。在克莱因之前国际画廊的表演邀请卡上他写到,“蓝色人体姿态开始于伊夫·克莱因,在四万年之后的现代艺术中得以和无名的手印重聚,这些手印在世界文明的黎明中是必需的,那些在拉斯科或阿尔塔米拉的手印标志了人类和世界自我意识的觉醒。”

伊夫·克莱因 《theredlist》人体测量学绘画

克莱因还有另一个机会发表他的观点,就是在他第一次公开表演后随之开始的观众讨论。 他说到关于艺术家和模特之间身份角色的互换,还强调他观察到的身体就是肉体——不是在性的角度去说,而是有关一个信条“肉体的复兴”。之后他用幽默的方式回应了各种各样的评论,最后在对一个问题出乎意料地反驳中结束了那一晚,这个问题问到“艺术对你来说是什么?”乔治·马修——国际画廊代理的最为重要的一位艺术家——用这个问题来挑战克莱因,但是他自己被嘲弄了,因为克莱因回答到:“艺术,就是健康。”

伊夫·克莱因 人体测量学绘画

那晚不久之后,在一篇标题为《真理变为真实》的论文里,克莱因拓展了他让人费解的回应中所暗示的内容和重申了人体测量学绘画的观念前提。关于身体就是肉体的说法,他陈述到:“我非常快地认知到,那是身体体块自身,也就是说躯干和大腿的部分,让我沉迷。手、胳膊和头部、腿都不重要。只有身体是活的、充满力量的和没有思想的。头部、胳膊和手是仅有的可以按想法表达情感的,当它们围绕着巨大的肉体,这才是身体!心脏的跳动不需要思想,大脑无法让它停止;消化系统的工作不需要我们的介入,无需情感或智慧;我们的呼吸不需要认真思考。这就是真理,整个身体是由血肉组成,但是本质上却只是躯干和大腿的体块。这是我们发现真实世界的地方,这个真实的世界被我们认识有限的世界掩盖了起来。”

克莱因关注于身体的核心,身体功能的核心就在大脑意识控制范围之外。而且还是从大脑到身体,从理性到感性的置换。身体的构造显示了生命的和被赋予生命的人类存在。而且因为身体印迹通常是没有头部和脸部图像的,它们不会显示出就像一幅人物肖像或全身像那样伴随着自我表达。它们不是显示人类崇敬地位的证据,而是“我除去‘我’,变为生命自身”。

人体测量学绘画现场 1960年

说到健康,克莱因声明身体——肉体—— 保存着人类健康的灵魂。健康,反过来说,使身体可以参与到世界秩序中。“这个健康让我们‘存在’,它是生命本身的自然。它是我们之所以为我们(我们的所有)!” 克莱因看待‘健康’时所涉及的非物质意义,含意要多于当我们说到人类身体时对健康的一般理解。采用他自己的,由于画单色画(一个健康存在的行为结果)他拥有了“几乎自动地达到了一种分离的状态”的经验,他进一步争论到:

这告诉了我,我是一个真正的西方人,一个有着正确思想的基督教徒,有足够的原因相信“身体的复兴,在肉体的复兴中。”

整个现象学形成。但身体是一个没有观点的现象学,或者说没有任何正式传统的系统。

显示为它从形式中被分离出来变成即时性的。

“即时的标记”这正是我需要的!

克莱因因此去寻找使用肉体传达身体在现象学上的存在。就像他尝试去捕捉颜色就像“活着的存在…… 空间真正的居住者”,所以他也开始寻找去展示人类身体是同时具有生命的和无形式的知觉的。他认为身体是一种创作的力量、一件它自身就是一个标志同时还是生命的符号象征但却用来作标记的装置。身体是一个可以引起共鸣的存在,但又仅仅是一个痕迹——一个物质形式的,在真实时间中存在不了多久的非实体痕迹。

人体测量学绘画现场 1960年

在观念术语里,人体测量学印迹是肉体的复兴。在历史的术语里,它们是身体图像在艺术里的复兴。它们有效地把人像带回来,但是拒绝以写实人像般的方式去呈现。克莱因的印迹完全不与创造一个肖像或者是研究一个身体形式的想法关联。另外,他使用模特就像“有生命的画笔”,他的艺术家角色的转换是反对人像绘画的传统的。

就像他解释的:“我的模特变成了有生命的画笔!很久以前我就拒绝使用画笔。它太过心理化。我画画使用更多的是没什么特点的辊子,试图去创造一种‘距离感’——至少是一种有想法的,恒久的距离——在画布和我之间,在创作的过程中。现在,就像一个奇迹,画笔回归了,但是这次是有生命的。在我的指挥下,肉体自身用颜料在画布表面作画,而且完美精确。我可以在我和画布之间持续保持这个确切的距离‘X’,但我又可以通过整个的执行过程来持续主宰我的创作。

用这种方法让我保持纯粹。我不会让颜料把我弄脏,甚至连我的指头都不会。作品在我面前靠自身完成,在我的指挥下,在与模特的完全合作下。而且我可以在实在的有形世界以一种庄严的方式致敬它的诞生,穿着我的无尾礼服……

通过这样的演示,或者可以说技术,我特别想扯下画室神殿的面纱。我不想隐藏创作过程中的任何事。”

除去形式的改变和展示艺术创作的过程,克莱因赋予它以一种戏剧舞台化的气氛。尤其他以公共表演的形式来做人体测量学绘画,有导演、演员、道具、观众、乐队、合唱队,以及所有的举动,构成了一个完整成熟的舞台表演。就像大部分他的艺术创作一样,是非传统的,它变成了一种偶尔与好笑的傻事相似的戏剧,但是它从不动摇它的目标,就是制造一种气氛让观众觉得感性和宁静。确实,单音调交响乐是增强这种气氛的最大因素,即使这样,在它自身也因为是非传统的而让人感到不安。

交响乐重申了克莱因早已脱离了艺术诸多问题的观念。它不是关于构成或甚至音乐的。就像他的人体测量学绘画和他的单色画,它是只有一个音调的声音——它同时是静止的和移动的——而且它持续地沉默一段时间,预示了一个没有形式的、没有等级的、归于本性的、紧张的、不可定义的感觉。它给予一种无穷的时间和没有边界的空间的感觉。“不再拥有开始或结束,甚至难以察觉地,这首交响乐逃离了时间的现象学概念。它存在于过去、现在和将来之外,因为它从来没有诞生也就永远不会死亡。总而言之,它存在于存在之后,存在于那响亮声音的物理真实中。”这首单音调交响乐是因此也是另一个关于“即时标记”的例子。

(编辑:杨晶)