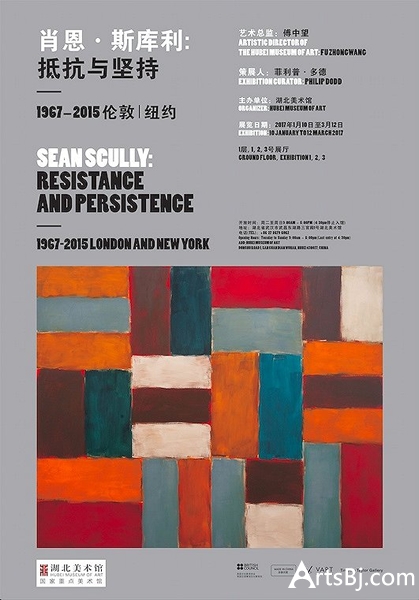

“肖恩·斯库利:坚持与抵抗”展览海报

2017年伊始,抽象主义艺术家肖恩·斯库利“坚持与抵抗”在中国的巡回展来到了最后一站——位于武汉的湖北美术馆。这是斯库利第二次在中国举办回顾展,艺术家不仅带来了他跨越半个世纪,不同系列、不同风格的代表作品,还向观众呈现了许多珍贵的私人物品和藏书。无论是早期受极简主义影响的作品,还是后期重新定义抽象绘画的探索,斯库利一生致力于捕捉当代城市生活的肌理,通过艺术为人民赋权,表现重复中的变化,追寻秩序中的自由,在他看来,抽象艺术也是关于人类生存的现实境遇的,只是它不溺于现象,而专注于解释“内在的结构”。在展览开幕之际,肖恩·斯库利接受了界面文化的专访,从他的童年生活聊到了近期的创作突破。

肖恩·斯库利1945年出生于爱尔兰都柏林一个极度贫困的家庭,祖上曾是爱尔兰的王室。在爱尔兰的旧都卡舍尔(Cashel)埋葬着他的先人文森特·斯库利,文森特在克伦威尔进攻爱尔兰的战争中被杀害,墓碑上的长诗记录了战争的残酷。肖恩给自己的儿子取名叫奥辛·文森特·斯库利(Oisín Vincent Scully),不是为了纪念他的艺术启蒙者文森特·梵高,而是为了纪念这位先祖。

肖恩·斯库利和家人

四岁之前,斯库利一家都过着流浪者的生活,像吉普赛人一样,他们没有家,有时候被好心人收留,更多的时候则是露宿街头。对于四岁以前的生活,斯库利所记不多,但他清楚地记得1949年,在他4岁时,举家坐船逃往英格兰的航程:

“我记得当时水里有很多水雷,非常危险,如果撞到它们,船就会爆炸、沉没,我们都会死。我反复在做同一个梦,梦见我躺在浓雾之中,有一个图形在我眼前反复闪现。我向我妈妈描述了这个图形,我妈妈告诉我,那是一个十字架。后来我们的船迷航了,船长和船员们用竿子驱赶水雷,当时所有人都处于巨大的恐惧之中,船长忙上忙下,我记得他穿着深蓝色的衣服。后来我根据这段记忆画了一幅画,叫做“珍宝”(precious),那是一幅窗额画,画中画,外层的画好像在保护着里层的画,就像母亲和孩子。这是我第一次根据个人经历创作。”

肖恩·斯库利作品:《珍宝》(Precious)

斯库利的童年和青年时代是在伦敦南部的贫民窟度过的。“我记得有一次我母亲和一个大块头的波兰女人厮打起来,你懂的,那种女人打架的方式,我母亲被她打中了几拳,踉跄地后退,于是我冲上去,一边抱住她的腿,一边大喊,‘不许你打我妈妈!’,她竟然一个没站稳,被我过肩摔了过去,那时我只有四岁。”

斯库利的母亲是一个很棒的歌手,最喜欢的歌曲是《奔放的旋律》(Unchained Melody),唱的是一条孤独的河流向大海的故事。她并没有成名,因为不够聪明,“我很像我的母亲,但是比她更有头脑,我母亲就如同一股自然的力量,像飓风,非常极端”。

年幼的斯库利会经常跟随父母去看歌舞杂耍表演(vaudeville),在战后的很长一段时间里,这些表演抚慰了英国人心中战争的创伤。斯库利的母亲也会登台,每次都是舞台上的明星。他们一家当时的邻居是一对丁克夫妇,丈夫是一位男扮女装的喜剧演员,他经常和斯库利的母亲一起表演。而每当假期来临时,斯库利的父母都会四下搜寻各地的“才艺大赛”,然后全家就会到这些比赛的举办地去度假,“因为我母亲总是能赢,100英镑的奖金在当时可是一笔巨款,我们就有钱去度假了”。

十几岁的时候,斯库利每天早上都会用凯洛格的玉米片(Kellogg’s cornflake)作早餐,玉米片的盒子上,有一只鸡的图案。由于家里太穷,鞋子磨破了洞也舍不得买新的,于是每吃完一盒玉米片,他都会把鞋子放在玉米片的盒子上,拓下一个轮廓,然后沿着轮廓剪下来一块卡纸,当作新的鞋底。等到再磨破了,下一盒玉米片也恰好吃完,如此循环往复。

肖恩·斯库利的鞋 / 摄影:张之琪

有一次,斯库利居住的贫民窟里的一栋房子被拆了,一个男人从房子里取走了一些楼梯板,接着一群老鼠排着队从房子里走出来,然后四下逃窜开去。“它们原来是住在楼梯板下面的,每一种生物都有自己栖息的地方,我记得我当时看着它们,为它们感到非常悲伤,我从不害怕它们,它们也不会伤害到人”。

关于贫穷的记忆还有洗澡。家里的人一周才能洗一次澡,全家人共用一盆洗澡水,放在一个锡制的浴盆里,洗完之后,会把浴盆拎到室外,挂在墙上晾干。后来家里的情况好转,搬进了更好的房子,那里的浴缸再也不会移动,孩子们会故意走开一段时间,然后再回去,看看浴缸是不是还在原地。斯库利说,他的童年过得非常快乐,贫穷并不是一件坏事,反而是更多的钱和更多的压力带来了不快乐。

青年时期的斯库利是一个强硬的共产主义者,“比你们的国家还强硬”,他开玩笑说。在上世纪60年代的革命大潮中,他也曾是上街抗议越南战争和种族隔离的摇滚青年。“我曾经有一个摇滚乐队,后来我退出了,因为我想做一些更深刻、更永恒的事情。我热爱摇滚,摇滚对于解放世界起到了至关重要的作用,但是我还是决定做一个艺术家,因为我相信艺术使人变得神圣,一个没有艺术的世界是不值得生活的,就像是在乔治·奥威尔的小说里一样。”

进入艺术学校之前,斯库利在伦敦一家印刷厂当过学徒。学徒期间掌握的喷漆、滚漆等技法被他用在日后的创作之中,“我想表达艺术和无产阶级生活之间的联系”,斯库利说。他想要创作大众的艺术,然而在他眼中,波普艺术是被夺去了精神内核的,他承认,在某种意义上,他的作品是所谓“高雅艺术”(high art),甚至是半宗教意味的,有非常强烈的精神取向,但从创作者的初衷而言,他知道他的作品和普通人的生活息息相关。对于斯库利来说,这是一种内在的两难,“我努力想要创作贴近人民的艺术,但人民可能觉得我疯了,所以我总是在自我阐释,我很乐于向人们解释我的作品”。

肖恩·斯库利用油漆滚筒创作的作品:《覆盖(之一)》(Overlay #1)

从伦敦来到美国,是斯库利一生中重要的转折。上世纪八十年代,美国的艺术圈被欧洲人全面“攻陷”,斯库利迎来了他的时代,那些大尺幅、情感丰富的画作,使整个美国为之疯狂。而对于斯库利来说,纽约却是一个异常残酷的城市,“艺术圈和商业圈的关系太紧密了,制造了一个狗咬狗的环境,更重要的是,纽约是一座具有强大欺骗性的城市,它逢人便说,‘欢迎来到大苹果城!’,但事实上,大苹果早就被人吃空了,只剩下苹果皮,它只是一个幻象,纽约不欢迎任何人,尤其是纽约的艺术圈。”

斯库利的成品作《后与前》(Backs&Fronts)

到了纽约之后,斯库利的大部分创作都是以城市经验为主题的,“文化,在本质上就是城市的,这是我们创造的现实,其中包含着我们珍重的价值,而对自然的热爱则是我们的天性。”斯库利说,“我的作品是都是关于一个重复的结构的,关于一个不断自我复制的二元系统,在我看来,所有的东西都是根据这一原型建造的,从前是,未来也会是,这就是当代生活。”

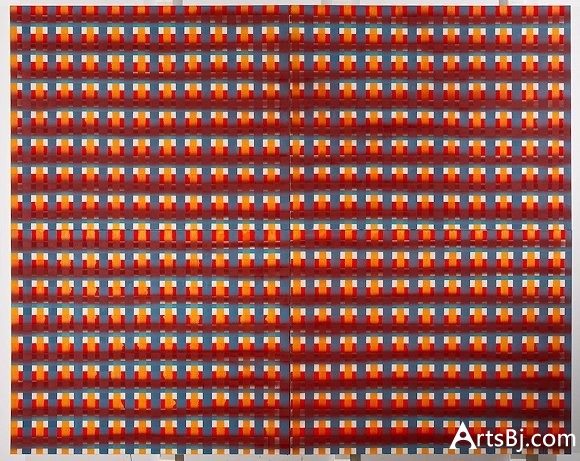

《四倍网络》(Quadruple Grid)

更重要的是,斯库利总会在重复的结构中,植入一个即兴的变奏,打破这种纯粹的、静止的秩序。“因为我想把权力还给人民,我是一个非常叛逆的人,当代的城市生活在为我们服务的同时,也在压迫我们,我试图去反抗它。我希望将权力还给人民,希望我的作品能给人们以力量,在象征的层面给他们以可能性,我的作品总是关于如何在我们赖以生存的物质世界里寻找自由,就好像一座有出口的监狱。因此我的作品是非常现实的,它是关于我们的现实境遇的,我的每一个笔触都是苍劲有力的。”

《插入》(Insert)

斯库利从2008年开始创作他的“多利安”系列(Doric Series),多利安是古希腊的一种建筑风格,代表了最古老、最简洁的秩序。斯库利说,多利安系列是他写给希腊的一封情书,2008年正是希腊在世界金融危机中受到重创的一年,他想对这一西方文明的源头致以他的敬意。同时,这也是一封对于“宗教法西斯主义”的警告,是艺术家对伊斯兰恐怖主义的回应。在斯库利看来,多利安式建筑是非常质朴,它是一个开放的内部空间,“这是一个非常美的隐喻”。

多利安系列画作都是长宽比2:3的尺幅,非常经典的构图,但又有鲜明的手作痕迹,色块之间的边缘是非常柔软的,包含着流动的可能性,是宽宥、和解和变革的象征。多利安系列的首次公开展出正是在雅典的贝纳基博物馆,展厅也是一个2:3的多利安式希腊神庙,对于斯库利来说,那是一个异常美好的瞬间。

《多利安·塞勒涅》(Doric Selene)

而在他近期创作的“路线”系列(Landline Series)中,斯库利第一次放弃了纵向的色块,放弃了对建筑的指涉,也放弃了二元的结构,对于斯库利本人而言,这是一个重要的突破,意味着他开始渐渐脱离了蒙德里安的影响,“他甚至都不再是我喜欢的艺术家,但是,你懂得,那种不喜欢就像是不喜欢自己的祖父”。

斯库利和“路线”系列

(编辑:杨晶)