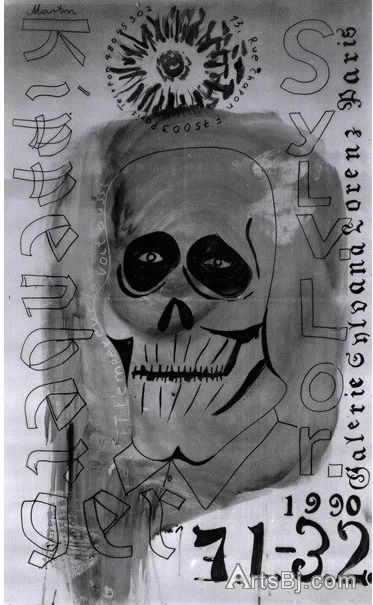

马丁·基彭贝尔格(Martin Kippenberger)1953年出生于德国多特蒙德,少年时期在埃森度过,1972年-1976年在汉堡艺术学院就读,1997年,马丁·基彭贝尔格去世,年仅44岁。

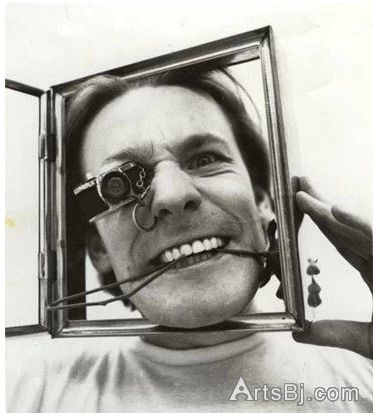

生前,他创作了战后时期,史上最受瞩目、最具预见性的身体化作品。他那充满多样化的创作艰涩而复杂,因为艺术家所运用的创作手法涉及了广泛的领域,包括绘画,雕塑,摄影和装置,理解他的作品,需要从他作为一名朋克时代表演者那妄自尊大的个性和历史中入手。自基彭贝尔格去世后,他在艺术家中产生的国际影响日益扩大。

以下文章由洛杉矶加州大学艺术史教授GeorgeBaker撰写。

如果你在洛杉矶呆几个晚上,如果你有朋友是艺术家,那么你们很可能就会来到Capri,这家孤零零的餐厅,其实已经过时了(非常八十年代),1989年马丁·基彭贝尔格来到洛杉矶后,投资了这家餐馆。认识他的人,或者认识那些知道他的人,就会告诉你,艺术家生前希望能好好支持这家餐厅,这样洛杉矶就能有上好的意大利面了。

既然每个人都跟你讲这样的故事,你就琢磨着得点一份肉酱意面了。但这不过是一个演绎过来的故事,传来传去总会走样的,比如有人说艺术家特别痴迷福特Capri(Ford Capri),这种美国车是以意大利游客最多的岛屿命名的;或者他曾经在洛杉矶,置放在一辆宝马上的雕塑,听到这些,你可能就会想到应该推掉这道菜才是。就在你犹豫之时,你的伙伴就会讲到另外一个关于Capri的故事,在空间的安排上,基彭贝尔格之所以这样设置餐厅的入口,是为了让自己能处在一个特殊的位置上,这样,进来或离去的人,就必须得跟他说话。不管大伙进还是出,都得跟他打照面。

我所理解的“位置”是这样一个词,就如艺术家安德烈·弗雷泽(Andrea Fraser)所运用的那样,表示组成艺术领域的整套创作和其特质的一个元素。而基彭贝尔格,则赋予了它具体的用途,它出现在艺术家1987年在科隆的Max Hetzler画廊所举行的重要的雕塑展的题目中,《彼德:俄罗斯的方位》,意指喧嚣的、沙龙形式的博物馆展,比如圣彼得堡的冬宫。整套体系没有明显的等级制度,没有秩序和规矩,“彼得”雕塑最先在Hetzler展出,具有明显的寓意性暗示,预示着基彭贝尔格大规模的艺术创作和招牌式的癫狂多产已经开始。

基彭贝尔格的艺术模式似乎强调的是固定位置的反转,无人可以回避,Capri门口就好像一个自我映射的荒诞广告;他唯一的位置,是在每个其它的可能性位置之中无休止地穿梭往来。尽管近期出现些论断,认为他是一名观念艺术家,但我觉得,将基彭贝尔格作为一名观念艺术家来理解并没什么意义。当然,尽管对印刷作品、博物馆模式以及策展上做出了努力,但从严格意义上讲,他并非“学院批评”的实践者。他也不是一位新表现主义画家,不是商品雕塑家,某种现代的资本家式现实主义者,外行艺术家,观念摄影家,厚脸皮的模仿者,巫术表演者,这些他都涉足过,但并未受限于某种固定身份,而是将它们随意调转,混合,或者令它们直视其被压抑的处境。这正是他的作品魅力和问题所在。

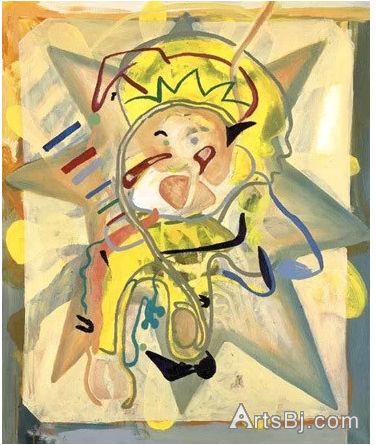

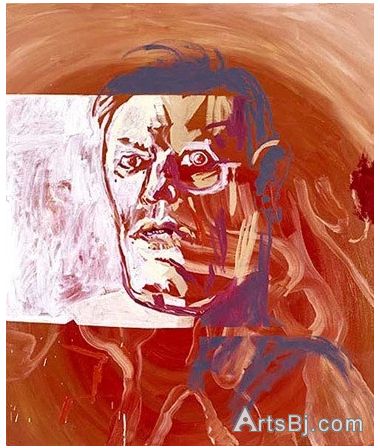

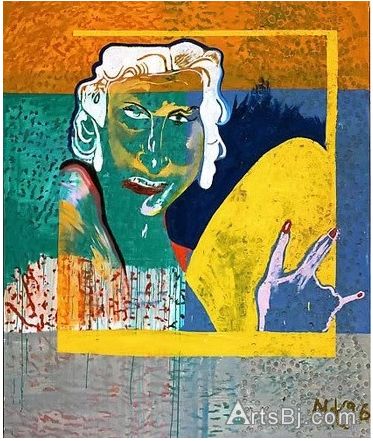

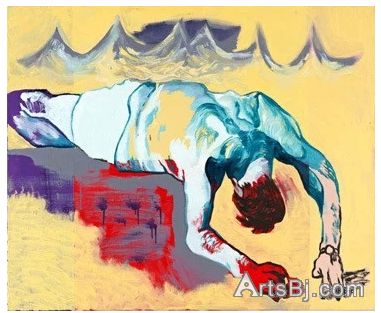

基彭贝尔格对于艺术家的“作用”进行无休止地追问,对他而言这是一项职责,也是一种表演,当初他曾胸怀野心,在剧场中开始了艺术生涯。在1984年的图片作品《如果你无法对待自由,试试看能从女人那得到多少I》(If You Can’tHandle Freedom,Try Seeing How Far You Can Get with Women,Part I)中——尽管题目中提到了“女人”,若艺术家辛迪舍曼也包含在内的话—基彭贝尔格讽刺般地展现了一些男性艺术家形象,基彭贝尔格的很多肖像中,被刻画成旅行者、罪犯、酗酒者、自我表现者、摇滚明星、牛仔、恶作剧者、波希米亚、笨拙的恐怖主义者等等,算是老生常谈了。作品超越了安塞姆·基弗(Anselm Kiefer)。基弗和舍曼搅和在一起:二者在此相互抵消。基彭贝尔格在画作中,通过引用和借用过来的语汇,将自己的作品暂停下来,摆在了这样的一个位置上—处于他的前辈们所主张的逻辑上最不协调的艺术方位之间。

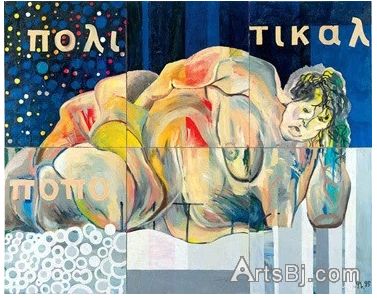

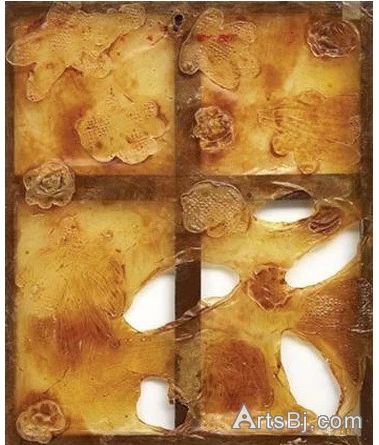

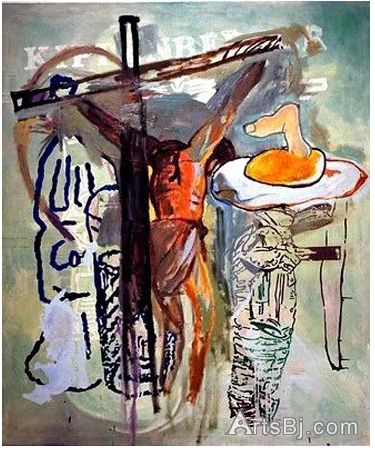

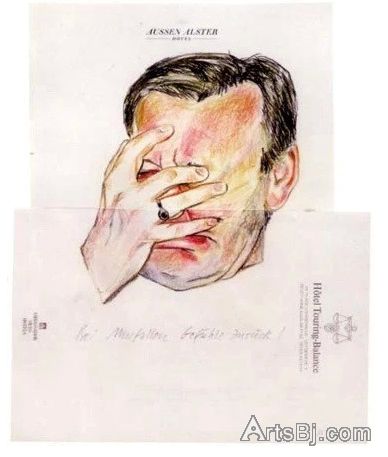

在绘画系列《夜晚的五辆卡普里》(5Capris by Night,1981)中,例如,沃霍尔在此碰到的是博伊斯神秘晦涩的浪漫主义;格哈德·里希特(GerhardRichter)的图片现实主义责备迪亚特·罗斯(Dieter Roth)。这种表面上不和谐的安排听起来似乎不怎么样,结果是油画群体在此就好像一个令人怜悯的孩子一样,既抹平了彼此的差距,又强调了彼此未意识到的联系。艺术家的创作不可避免地承袭了前人留下来的创作财富,基彭贝尔格认为,这些遗留下来的财富,很快就被人们所拥有,传递,就好像很多恋人、母亲和父亲之间一样。有时,他还让他喜欢的前辈们产生‘恋母情结’,比如一幅似乎是自画像的作品中,人物装扮成比费(Bernard Buffet),作品被命名为《约瑟夫·博伊斯的妈妈》(1984)。比恋母情结的玩笑更为彻底的是他反复地将一些事物推到不和谐的位置上,好似一张示意图,将不同的角色和错位堆积在一起,混合着某种判断性的甚至认知性的价值。“酒店画”(1985-97)正是如此,将观念主义具有流动感的、序列性的、现成的模式变成附庸风雅的图片,一发不可收拾:微妙地极好的与极讨厌的、主导文化与亚文化,李维特和河源温(On Kawara)与R.Crumb,Tom of Finland,弗朗西斯·皮卡比亚(Francis Picabia)和Krazy Kat拧在了一起。

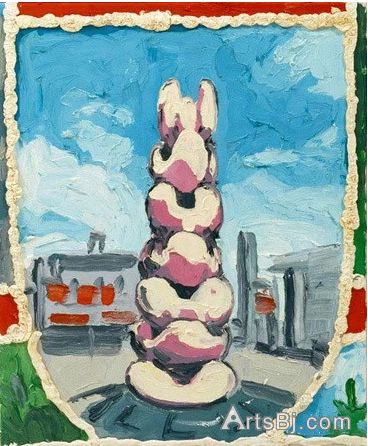

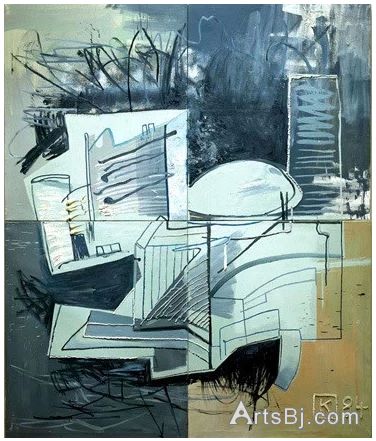

“酒店画”系列中的错位超越了艺术角色和艺术实践之间的转换;我们看到了冲突的世界,迥异不同的风格和观看方式混合在了一起。再比如,1985年创作的《从布朗克斯看纽约》(NewYork Seen from the Bronx),基座上的一个铜制的笔筒,其高度与视平线平行。作品的题目臆想出某种相关的制图法,地形学上的两个位置不得不彼此相对,形成视觉性戏剧。而这个题目也是具有寓意性的,基彭贝尔格引出了绘画与雕塑的关系,将一个原本用来装绘图工具的容器变成了一个模糊的实体,一个隐喻的建筑体。这位观念艺术家未曾出现的书桌和工作时成为了这座空空的“纪念碑”的发祥地。对于艺术家而言,这件作品似乎是一个玩笑,从他本人更为熟悉的绘画领域转向了雕塑,是对误解与错位的戏谑。它命名了文化中特别之处。表达了一种窥视的欲望,这正是小资或工人阶级欲望可怜的自我压抑。而作品的这种设计,从寓意商讲,也是对崇高与珍贵的缩小化。我们从边缘向中心凝视,从外部也是从里侧凝视。这种凝视使得文化的中心变得遥不可及,成为物质形式的一种嘲笑。它昭示着1986年以后基彭贝尔格创作中,雕塑上的转折,体现了他创作的两条令人惊异的创作法则,拒绝否定不再是贵族自由的特权,尴尬黯然的小资,其受虐特质已将这种特权窃取。这种否定本身是完全难以预料的,因为它的可变性太强了,基彭贝尔格的每件作品都成为关联性作品,艺术作品被置于不同的、具有级别性的位置中间。

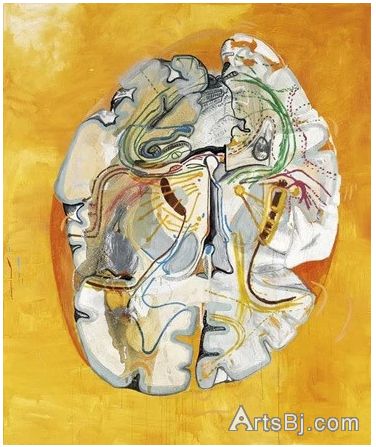

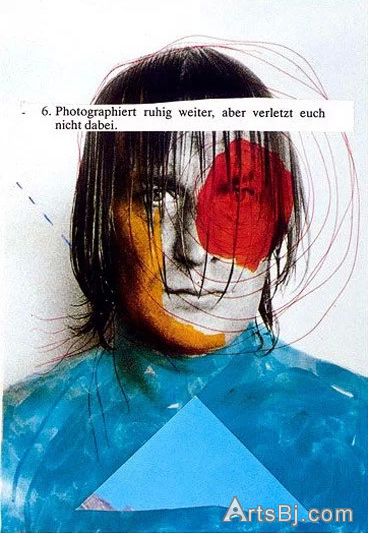

在洛杉矶MoCA策划的回顾展中,突出了上述的这些关系。考虑到《从布朗克斯看纽约》的视觉魅力,她依此产生出很多想法。Goldstein在此强调的是看事物的“观点和角度”,这一词借用与基彭贝尔格1986的画作《问题透视:你并不是问题,而是你脑海中的问题制造者》,画中,蛋形图周边被文字所围绕,在创作中,不得不向四周旋转,作品受到了皮卡比亚的达达创作和晚期抽象作品的影响。这幅画似乎在自动地旋转,这种不合适的方位在此既是一道正式程序,也对观者造成了视觉上的困境。在回顾展的第一间屋子里,Goldstein将艺术家一系列的作品杂放在一起,似乎是想体现基彭贝尔格创作的广度,接着,她进行了分类,一间展厅接着一间,但将这些作品真正连在一起的,是他们都忠实的体现了观看的角度和方法。我们可称之为视觉方位,犹如1990年的《威尼斯-MOCA-梦幻》中描绘的令人迷选的大街,画中,从威尼斯的平房中“观看”Cesar Pelli的太平洋设计中心,实际位置发生了转换,设计中心好像海上的船只一样。再比如基彭贝尔格的工人阶级运动车,这件作品是和阿尔伯特·厄伦(Albert Oehlen)联合创作的《夜晚卡普里》雕塑版,外面刷上了颜料和燕麦。一些景观被挡住了,视野模糊,好似其它也被称为“夜晚”的雕塑中关闭的门和封闭的盒子一样,或是《我要去白桦林,药片不久就会起作用》(NowI’m Going into the Big Birch Wood,My Pills Will Soon Start Doing Me Good) 中的失效的灯泡和迪斯科旋转球。展厅有一整面墙,都挂上了未命名的水墨画(这些作品是基彭贝尔格1991年为在旧金山现代艺术博物馆举行首场美国博物馆展而创作的),这些水墨画在展览中都演变成艺术家出版物的封面图,每个上面都放了一个放大镜。尽管放大镜直接放到了书上,但几乎并没起到了放大的作用,它们的位置并没有放到字上,而是随意放到了空白处,呵,这又是一次严重的错位。

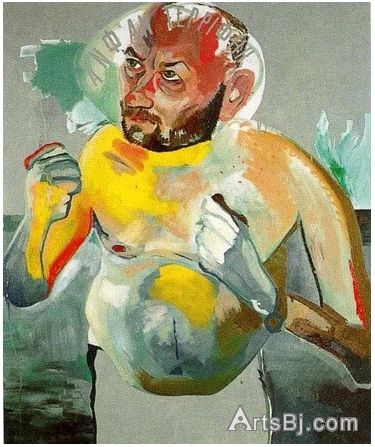

在这些作品中心处,是基彭贝尔格首部序列画作:《你们中的一个,在佛罗伦萨的一位德国人》(1976-1977)(Oneof You,A German in Florence)。创作于艺术家侨居意大利(这座战后的影业中心)的那一年,他确信自己看起来就好像一个年轻的Helmut Burger,而这些画作,皆源于他那些失败的经历,他无法吸引到任何表演的角色,也许是因为他来错了地方。这一系列作品形成了基彭贝尔格此后长期对挪用图像与摄影图片的依赖,就如他画的那样,是对里希特的《48幅肖像》(1971-72)不敬的致敬,它们全都取自现成的媒体图片和自己旅行时抓拍的相片。那种图片,我们平时根本不会去在意,或者就干脆丢掉,有的只露出半个脑袋,有的只拍了半身,基彭贝尔格将它们挖掘出来,转为成非官方的图像档案,对他者进行观察(街上,私下,媒体,明信片,友好或者争斗),看他者也是反观他自己。于是我们看到,基彭贝尔格或者在看自己的脚下,或者在看拿着意大利饼干或香烟的手,或者在土耳其厕所方便时看着胯部。本来,他希望能批量创作,画一大批,堆到自己个子那么高,但并未实现,其实,佛罗伦萨系列作品,只是将个体进行了无休止的方位设置而已,并不表示其它,这些自画像形式各异,有的是偶然的邂逅,有的是易被遗忘的时刻,有的是不起眼的沉积物,也有转瞬即逝的事件,这是自我与他者、看与被看之间的一种和解。“一个人”是由“你”组成的:自我正是它邻近环境一个无效的条目。

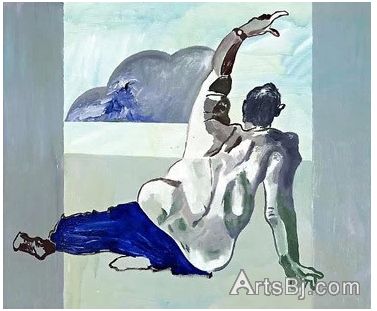

“艺术不再被创作,而是在被观看,”基彭贝尔格曾经这样指出,“美国女人是这方面的专家,从霍尔泽(Jenny Holzer)开始,到克鲁格(Barbara Kruger),劳勒(Louise Lawler),弗里兹(Andrea Fraser)。” 这个声明来自1990年和1991年中与尤塔·克特尔(Jutta Koether)的对话,这也解释了Goldstein将基彭贝尔格作品中劳勒的摄影放在展览画册的封面和封底的原因:这正是位置与关系的一个扩大了的领域。这一声明也打破了艺术方位中可分析性的逻辑,艺术家在这方面做得最彻底的尝试体现在“亲爱的画家,请给我画画”系列中(1981)。这次,基彭贝尔格认真履行了他的创作格言,此时他变成了一个电影海报画家,所画的广告牌大小的图内,采取的都是自己看自己的角度,就好像佛罗伦萨系列一样。看变成了被看,一些描绘基彭贝尔格的画中,他自己都不可能看见他自己,因为这些画是从背后去观察的。“你的位置在哪儿呢?”在上述的那场交流中,克特尔这样问基彭贝尔格。“你是在你曾描绘的‘新女性艺术’群体中看你自己么·” “没错,我也是一女的。”他的这番回应,早已广为人知,但它的源头,大家可能忘记了:当这番评论从艺术家对身分逆转的语境中单拿出来的话,就失去了其前后联系和强烈的一致性。

在“亲爱的画家,请给我画画”系列中,他将矛盾的位置拧在了一起,逆转与反向时他最喜欢的方式。在“你们中的一个”里,一些图像是直接从反转的摄影图片中直接挪用过来的。反转对他而言,成为了在不同方位之间移动的一种模式,就好像对客体对象和技巧进行了动词变位一样。如果说在《夜晚卡普里》中,厄尔和基彭贝尔格涂抹的是一个现成品的话,那么,后者接着就将现成品作为一幅画而展现出来,例如1982年的《蓝礁湖》(BlueLagoon),就是从一个蓝色福特卡普里(Ford Capri)中截下来的,然后将现成物弄成画。所有事物的位置都可以进行探索,任何线形的关系和逻辑性的必要都可以剔除掉。

由此,问题也出现了。人们在观看他的作品时,不知道该从什么角度去观看,定位的基石在人们的脚下崩裂。这种逆转形成了无休止的等值,所有的不同差异全部解体,比如艺术家那带有抽象法西斯主义、后朋克姿态的《怀着世界上最美好的愿望,我看不到一个卐》(With the Best Will in the World,I Can’t See a Swastika,1984)。极权主义的抽象变成了极权的美学;原初的颜色和一系列黑白灰混合在一起,生物链在混合的角状图形上弯曲,人们无从识别或记住它们,所以也就无从模仿和批评。

基彭贝尔格艺术中的否定,无穷的逆转和矛盾,是另辟蹊径的无尽追求。1987年,艺术家创作了最为瞩目的作品“彼得”系列雕塑,对雕塑中所有重要的问题进行了探讨:身体与物品之间的战争成为了媒介模式;视觉对抗触觉,色彩对抗结构;有序性对抗随意性;设计物体与语言相抗衡;功能性物品与失效的图像、支撑的结构与某种容器;具体的场地对应流动性;基座与环境相对,地板对应墙面。超现实主义与结构主义毗邻;拼贴运用是极简主义。否定与逆转在此疯狂爆发:如果里希特的绘画在此受到了弗洛伦斯·克诺(Florence Knoll)式的对待,被变成一张咖啡桌,那么,Aldo Rossi的椅子就被抬到了基座上,为了更好的测量而被进行了“镌刻”。每一种雕塑上的疯狂,汇总成了艺术位置的一个编目。在为Goldstein的画册所写的文章中,Diedrich Diederichsen指出,这些雕塑,是将一系列关于形式上的策略的具体化的工作是玩笑压缩成艺术上的“品牌”。这里,我们看到了一点贾德的影子,还有布伦,沃霍尔,布鲁斯·康纳,托克尔和阿斯奇奥格,以及一点点罗伯特·莫里斯。在这里,基彭贝尔格的愤世嫉俗带上了些许救赎的色彩,通过援引与重新组合,艺术物质化的平淡成为了自动化的一个过程,对雕塑媒介进行了疯狂的再创造。

“彼德”雕塑的多样性似乎不可能给予它任何界定,基彭贝尔格创造的“那些东西”看上去令人无法辨别,大部分的创造也要归功于他长期的助手MichaelKrebber,在1994年的《弗兰茨·卡夫卡的〈美国〉的欢喜结局》中,所采用的只是一些设计好了的物品,桌椅。这些家具并没有配对摆放,一个个搭配得并不登对,诠释了卡夫卡故事中工作面试中的官僚主义噩梦,基彭贝尔格作品中的这些物品,占据了很大的空间,四处伸展,观众看到这些,感觉这番景象似乎在眼前无穷尽地展开。这些椅子,都被放在了类似比赛场的地面上,基彭贝尔格摒弃了无序混乱的“俄罗斯方位”,对“位置”的其它意义进行了探讨,这是一个冒险性的语汇,甚至是指金钱交易中所下的赌注。基彭贝尔格试图控制整个包含可能性方位的场地,对每一个位置进行了双重思考,没有任何一个位置凌驾于其它的位置,每把椅子都是空的,没有一把是被“占满了”的。这里也没有沸腾的人群,空空荡荡。通过同样的程序,基彭贝尔格的“美国人”在潜在的对等中找到了永久性的不同,

他似乎想从二十世纪设计文化的沉淀中,从官僚主义的繁复中,从整个图景中,从被管理下的社会里,创作出一种瓦格纳式的合成艺术品。如今,基彭贝尔格已成为这种持续困境的化身:抵消所有的艺术方位,体现出它们的等值和一种绝对的否定,这又意味着什么呢?将艺术同化为逆转性的自我抵消和内在矛盾的纯粹否定,这意味着什么呢?以资本的完全模式进行艺术创作又意味着什么呢?

基彭贝尔格似乎想从整个艺术领域中创造出一个合成艺术品,作为一种集合的美学作品,他似乎可以想象出所有的位置安排,是对社会雕塑的一种矫正。他知晓并占据所有的位置,在它们身上下赌注,付诸努力,导致了一种无根的平等,这仅仅是从艺术体系中的模式上的解脱么?它们都是相同的么?我们是否看到了种种差异中的层次?

马塞尔·布鲁泰尔斯(Marcel Broodthaers)在跟博伊斯的信中这样写道: “我们是痛苦的艺术家。”他模仿的是雅克·奥芬巴赫写给理查德·瓦格纳。也许基彭贝尔格既想成为奥芬巴赫,也想成为瓦格纳。对于布鲁泰尔斯的问题,他也有了自己的答案。答案相似,但也不同:“可怜虫!艺术家!我很幸运我成为基彭贝尔格。基彭贝尔格就是基彭贝尔格。不仅仅是‘Kippy’,而是马丁·基彭贝尔格。基彭贝尔格。是不同的。”

(编辑:杨晶)