画家毛焰

头发中分的毛焰穿着松垮垮的牛仔裤和皱巴巴的T恤衫,脸上鼓出几颗粉刺。看上去,他像是一位县城美术教师。

42岁,毛焰已成为当代最重要,也是最难归类的艺术家之一。

在各地艺术家纷纷北上,各种前卫艺术、新潮观念层出不穷之时,毛焰却一直驻守南京,蜗居于郊区的画室,画画、教书。当装置、观念、新媒体等艺术形式强烈地冲击着传统架上绘画时,毛焰却依然醉心于他的肖像画。有论者称,毛焰将这一源自西方的艺术形式,画出了中国水墨山水的意趣。

我希望画面的每一个角落都充满表情

毛焰出生在一个“绘画世家”,从小被父亲带着去看各种展览。国画、写意、水彩、素描,对颜色和明暗的捕捉,每一项训练都得到父亲的细微指点。

上世纪80年代末,毛焰考入中央美术学院。1992年完成的《小山的肖像》在当年举办的“九十年代广州艺术双年展”上获得“学术奖”,令毛焰名声大噪。一幅《记忆或者舞蹈的黑玫瑰》,让24岁的毛焰跻身于“千万俱乐部”。

当时,毛焰曾放言:“我希望画面的每一个角落、每一个局部都充满表情。”评论家栗宪庭也曾撰文:“毛焰的作品放在欧洲任何博物馆的大师作品前,都毫不逊色。”

然而出乎所有人的意料,毛焰刚刚抵达某个巅峰,荣光正徐徐降临,大家翘首以待之际,毛焰却古怪出走。

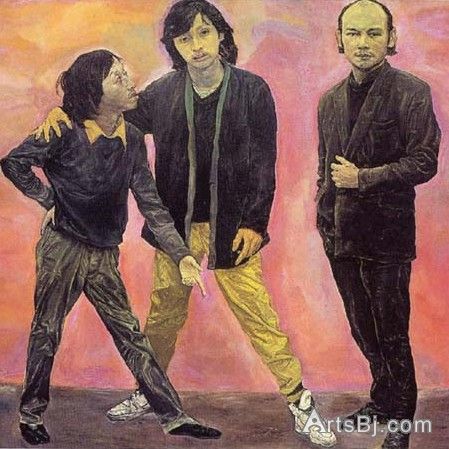

上世纪90年代初期,毛焰的肖像画多以南京的朋友为模特。画面形态与画中人物的文化背景交互,拓展了肖像的思想纵深。“作品中或忧郁、或惶惑、或脆弱的文人肖像的所指,既是具体的个人、也是整个人类的面孔。”使毛焰崭露头角的《小山的肖像》,便是以“头重脚轻”的俯视,流露出其当时“观念性肖像”共有的敏感不安。

1995年,毛焰结识了南京作家韩东。那时,韩东正经历着人生的低潮。在毛焰眼里,失魂落魄的韩东是“最美的”。他拉韩东拍了照片,然后开始创作。后来,毛焰给这幅画起了一个很抒情的名字——《我的诗人》。

1998年,毛焰遇到了在南京学习汉语的卢森堡留学生托马斯·路德维德(Thomas Rohdewald),此后他们经常一起聚会、踢球。

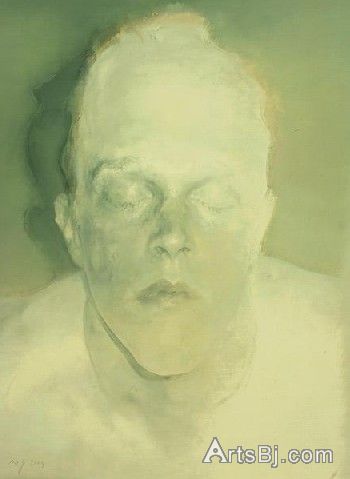

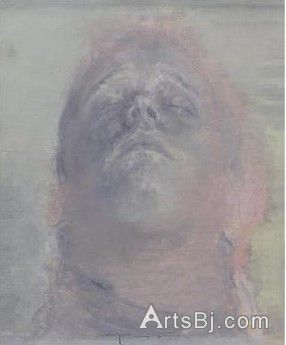

有一天,毛焰突然开始画起了这个高大、富有教养的欧洲人。从2000年至今,托马斯几乎成为毛焰笔下惟一的主角。他被画家略去着装、微闭双眼、神思迷离,甚至不辨男女,成为真实以外的“拟像”。有论者称,拆解了意义的“托马斯系列”,充满了“空无”和“混沌”的东方玄学味道,在描绘者和阅读者之间形成了具有无数可能的通道。

“我想是不是毛焰在南京呆久了,潜移默化或者有意接受文人画笔墨趣味的影响?”栗宪庭说,“文人画中的笔墨趣味所形成的独特的灰度感觉,细腻而文雅,在绘画性上有其独特的创造性,这和文人寄情山水的散淡、灰色的人生体验有关。”

快是艺术的敌人

毛焰曾说:“快是艺术的敌人。”而毛焰也是这句箴言的身体力行者。完成一件作品常常要耗费他很长时间,有的甚至长达几年。有时,他会一遍遍地画一幅画,在过程中逐步放弃一些过于刻意的东西,让作品渐渐趋于平静和自然。有时,他宁可把未完成的作品拿去展览,展览之后再拿回画室继续修改。

毛焰说,反复描摹同一件事物,让他有了一种近似修行的体验。他对自我的“过度表达”始终保持高度警惕。他说:“绘画是表达认识,这种认识不是完全个人的东西,不是个性,而是不停地对照、判断和体验。所以我后来画人,就不太刻意去表达个人性,过于刻意的表达只能变得很狭隘。”

2007年,毛焰把工作室迁至南京东北郊幕府山,这是六朝古都将军幕府所在地。毛焰的画室是一个面积近400平方米、高6米的空间。

2009年,毛焰在上海美术馆举办了个展,他将这次个展命名为“意犹未尽”。

[NextPage]

[NextPage]

[NextPage]

[NextPage]

(编辑:姬荣菲)