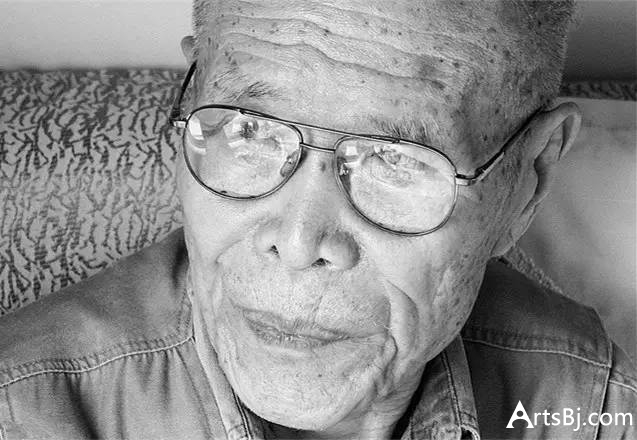

著名理论家李洪林于6月1日晚因病去世。

李洪林,文革之后曾担任中国历史博物馆党史研究室主任、中宣部理论局副局长,在此期间,其发表的一系列在当时振聋发聩的理论文章,成为当时思想解放大潮的助推力量,李洪林也曾是“理论工作务虚会”等重大事件的历史见证人。

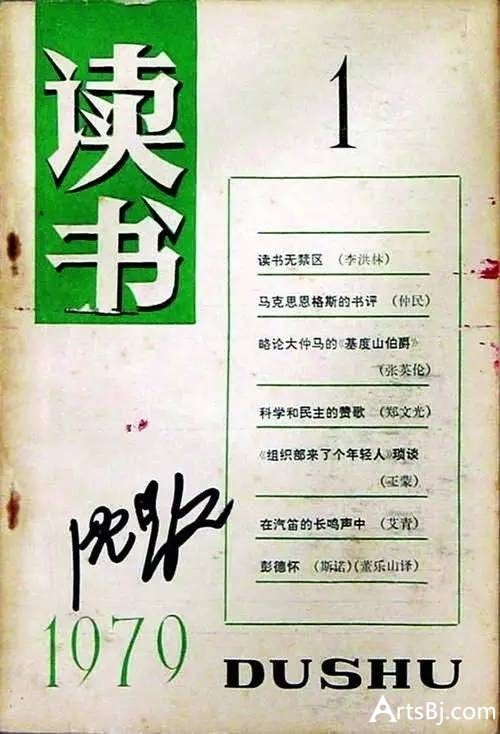

其中在1979年《读书》创刊号发表的《读书无禁区》一文,切中时弊,在知识界引起强烈共鸣。《读书》创刊号印刷5万册,几天后又加印5万册。“读书无禁区”五个字亦成为《读书》杂志的旗帜。

李洪林:读书无禁区

在林彪和“四人帮”横行的十年间,书的命运和一些人的命运一样,都经历了一场浩劫。

这个期间,几乎所有的书籍,一下子都成为非法的东西,从书店里失踪了。很多藏书的人家,象窝藏土匪的人家一样,被人破门而入,进行搜查。主人历年辛辛苦苦收藏的图书,就象逃犯一样,被搜出来,拉走了。

这个期间,几乎所有的图书馆,都成了书的监狱。能够“开放”的,是有数的几本。其余,从孔夫子到孙中山,从莎士比亚到托尔斯泰,通通成了囚犯。谁要看一本被封存的书,真比探监还难。

书籍被封存起来,命运确实是好的,因为它被保存下来了。最糟糕的是在一片火海当中被烧个精光。后来发现,烧书毕竟比较落后,烧完了灰飞烟灭。不如送去造纸,造出纸来又可以印书。这就象把铁锅砸碎了去炼铁一样,既增加了铁的产量,又可以铸出许多同样的铁锅。而且“煮书造纸”比“砸锅炼铁”还要高明。“砸锅炼铁”所铸的锅,仍然是被砸之前的锅,是简单的循环;而“煮书造纸”所印的好多书,则是林彪、陈伯达、“四人帮”还有王力、关锋、戚本禹以及他们的顾问等等大“左派”的“最最革命”的新书。这是一些足以使人们在“灵魂深处爆发革命”的新书,其“伟大”意义远远超出铁锅之上。于是落后的“焚书”就被先进的“煮书”所代替了。

如果此时有人来到我们的国度,对这些现象感到惊奇,“四人帮”就会告诉他说:这是对文化实行“全面专政”。你感到惊讶吗?那也难怪。这些事情都是史无前例的。

是的,对文化如此摧残,确实是史无前例的。

两千多年前,秦始皇烧过书。他烧了多少?没有统计。不过那时的书是竹简,写在竹片上的,按重量说大概很不少,但是从种类和篇幅说,肯定比不上林彪和“四人帮”对书籍这一次“革命”的战果如此辉煌。

烧的烧了,煮的煮了。剩下一些劫后余生的书籍怎么办呢?大部分禁锢,小部分开放。

在“四人帮”对文化实行“全面专政”的时候,到底禁锢了多少图书,已经无法计算。但是可以从反面看出一个大概。当时有一个《开放图书目录》,出了两期,一共刊载文科书目一千多种。这就是说,除了自然科学和工程技术书籍之外,我国几千年来所积累的至少数十万种图书,能够蒙受“开放”之恩的,只有一千多种!

除了秦始皇烧书之外,我国历史上清朝是实行禁书政策最厉害的朝代。有一个统计说清代禁书至少有二千四百余种。蒋介石也实行禁书政策,他查禁的书不会少于清朝。但是,和林彪、“四人帮”的禁书政策相比,从秦始皇到蒋介石,全都黯然失色。理工农医书籍除外(这类书,秦始皇也不烧的),清朝和国民党政府查禁的书,充其量不过几千种,而“四人帮”开放的书,最多也不过几千种,这差别是多么巨大!

在“四人帮”横行的时期,凝集着人类文化的各种各样的图书,绝大部分终年禁锢在寒冷的库房里,只能和樟脑作伴。如果图书都会呼喊的话,当人们打开书库大门的时候,将要听到多么可怕的怒吼啊!

历史是公正的。对人和书实行“全面专政”的“四人帮”,被愤怒的中国人民埋葬了。在中国的土地上,春天又来临了。被禁锢的图书,开始见到阳光。到了一九七八年春夏之交,一个不寻常的现象发生了。门庭冷落的书店,一下子压倒美味食品和时式服装的店铺,成了最繁荣的市场。顾客的队伍从店内排到店外,排到交叉路口,又折入另一条街道。从《东周列国志》到《青春之歌》,从《悲惨世界》到《安娜·卡列尼娜》,几十种古今中外文学名著被解放,重新和读者见面了。那长长的队伍,就是欢迎这些精神食粮的行列。

这件事也引起外国客人的注意。通过重印世界文学名著和学术名著,更重要的是通过我们在文化、教育、科学、艺术各个方面拨乱反正的实践,外国朋友们看出来了:粉碎“四人帮”之后,中国共产党已经决心领导中国人民回到世界文明的大道,要把人类已经获得的全部文化成就,作为自己的起点,用空前的同时也是现实的高速度,实现四个现代化。

象极度干渴的人需要泉水那样,一九七八年重印的一批名著,瞬息间就被读者抢光了。经过十年的禁锢,中国人民多么渴望看到各种各样的好书呀!

但是,书的禁区还没有完全打开。因为有一个原则性的是非还没有弄清楚,“四人帮”的文化专制主义的流毒还在作怪,我们一些同志也还心有余悸。

这个原则问题就是:人民有没有读书的自由?

把书店和图书馆的书封存起来,到别人家里去查抄图书,在海关和邮局检扣图书,以及随便把书放到火里去烧,放到水里去煮,所有这些行动,显然有一个法律上的前提:人民没有看书的自由。什么书是可看的,什么书是不可看的,以及推而广之,什么戏是可看的,什么电影是可看的,什么音乐是可听的,诸如此类等等,人民自己是无权选择的。

我们并没有制定过限制人民读书自由的法律。相反,我们的宪法规定人民有言论出版自由,有从事文化活动的自由。读书总算是文化活动吧。当然,林彪和“四人帮”是不管这些的。什么民主!什么法制!通通“打翻在地,再踏上一只脚”!这些封建法西斯匪徒的原则很明确,他们要在各个文化领域实行“全面专政”,人民当然没有一点自由。问题是我们有些同志对这个问题也不是很清楚。他们主观上不一定要对谁实行“全面专政”,而是认为群众都是“阿斗”,应当由自己这个“诸葛亮”来替人民做出决定:什么书应该看,什么书不应该看。因为书籍里面,有香花也有毒草,有精华也有糟粕。人民自己随便去看,中了毒怎么办?

其实,有些“诸葛亮”的判别能力,真是天晓得!比如,《莎士比亚全集》就被没收过,小仲马的名著《茶花女》还被送到公安局,你相信吗?如果让这种“诸葛亮”来当人民的“文化保姆”,大家还能有多少书看?究竟什么是香花,什么是毒草?应当怎样对待毒草?这些年让“四人帮”搅得也是相当乱。例如,《瞿秋白文集》本来是香花,收集的都是作者过去已经发表过的作品,在社会上起革命的作用,是中国人民宝贵的文化遗产,这已成为历史,是客观存在的事实。但是,后来据说作者有些什么问题,于是,这部文集就成了毒草。谁规定的呢?没有谁规定《翟秋白文集》应当变成毒草,而是“四人帮”的流毒,使人把它当作禁书。

文学书籍,被弄得更乱。很多优秀作品,多少涉及一些爱情之类的描写,便是“毒草”,便是“封、资、修”。便是“资产阶级生活方式”。“四人帮”这一套假道学,到现在也还在束缚着一些人的头脑,因为它道貌岸然,“左”得可怕。以致有人象害怕魔鬼那样害怕古今中外著名的文学著作。本来在社会生活中,“饮食男女”是回避不开的客观现实。在书籍里面,涉及社会生活的这个方面,也是完全正常的现象,许多不朽的名著都在所难免。这并不值得大惊小怪。即使其中有不健康的因素,也要看这本书的主要内容是什么。不要因噎废食,不要“八公山上,草木皆兵”,把很多香花都看作毒草。

对于包含香花和毒草在内的各种图书,应当采取什么政策?

任何社会,都没有绝对的读书自由。自由总以一定的限制为前提,正如在马路上驾驶车辆的自由是以遵守交通规则为前提一样。就是在所谓西方自由世界,也不能容许败坏起码公共道德的黄色书籍自由传播,正如它不能容许自由抢劫、自由凶杀或自由强奸一样。因为这种“自由”,势必威胁到资本主义社会本身。任何社会,对于危及本身生存的因素,都不能熟视无睹。无产阶级的文化政策,当然更不会放任自流。

不过一般地讲,把“禁书”作为一项政策,是封建专制主义的产物。封建主义利于人民愚昧。群众愈没有文化,就愈容易被人愚弄,愈容易服从长官意志。所以封建统治者都要实行文化专制主义,要开列一大堆“禁书”书目。其实,“禁止”常常是促进书籍流传的强大动力。因为这种所谓“禁书”,大半都是很好的书,群众喜爱它,你越禁止,它越流传。所以“雪夜闭门读禁书”成为封建时代一大乐事。如果没有“禁书政策”,是不会产生这种“乐事”的。

我们是马克思主义者,对全部人类文化,不是采取仇视、害怕和禁止的态度,而是采取分析的态度,批判地继承的态度。同时我们也有信心,代表人类最高水平的无产阶级文化,能够战胜一切敌对思想,能够克服过去文化的缺陷,能够在现有基础上创造出更高的文化。因此,我们不采取“禁书政策”,不禁止人民群众接触反面东西。毛泽东同志在二十二年前批评过一些共产党员,说他们对于反面东西知道得太少。他说:“康德和黑格尔的书,孔子和蒋介石的书,这些反面的东西,需要读一读。”(《毛泽东选集》第五卷,第346页)毛泽东同志特别警告说,对于反面的东西,“不要封锁起来,封锁起来反而危险。”(同上,第349页)

连反面的东西都不要封锁,对于好书,那就更不应当去封锁了。

当然,不封锁也不等于放任自流。对于书籍的编辑、翻译、出版、发行和阅读,一定要加强党的领导,加强马克思主义的阵地。对于那种玷污人类尊严、败坏社会风气,毒害青少年身心的书籍,必须严加取缔。因为这类图书,根本不是文化。它极其肮脏,正如鲁迅所说,好象粪便或鼻涕。只有甘心毁灭的民族和完全腐朽的阶级,才能容许这种毒菌自由泛滥。当然这种毒品是极少的。对于研究工作所需而没有必要推广的书籍,可以少印一点。但是不要搞神秘化,专业以外的人看看也是完全可以的。世界各地的各种出版物,都要进口一点,以便了解情况。有的要加以批判,有的要取其有用者为我所用。不要搞锁国主义,不要对本国保密,当然也不是去宣传。至于古今中外的文学名著,则应当充分满足人民的需要,这是提高我们民族文化水平和思想境界不可缺少的养料。不要前怕虎,后怕狼。要相信群众,要尊重历史,要让实践来检验书的质量。历史上流传下来的,人民群众喜爱的书籍,必有它存在的价值。这是我们和书打交道时必须承认的一个客观现实。

在书的领域,当前主要的问题是好书奇缺,是一些同志思想还不够解放,是群众还缺乏看书的民主权利,而不是放任自流。为了适应四个现代化的需要,我们迫切希望看到更多更好的书。应当打开禁区,只要有益于我们吸收文化营养,有助于实现四化的图书,不管是中国的,外国的,古代的,现代的,都应当解放出来,让它在实践中经受检验。

世界上没有绝对的“纯”。空气里多少有点尘埃,水里多少有点微生物和杂质。要相信人的呼吸器官能清除尘埃,消化道也能制服微生物。否则,只好头戴防毒面具,光喝蒸馏水了。打开书的禁区之后,肯定(不是可能,而是肯定)会有真正的坏书(不是假道学所说的“坏书”)出现。这是我们完全可以预见也用不着害怕的。让人见识见识,也就知道应当怎样对待了。

本文最初载于《读书》1979年第1期,后收入《理论风云》(三联书店,1985年)一书。作者李洪林曾任中国历史博物馆党史研究室主任、中共中央宣传部理论局副局长。

附:《读书无禁区》的故事

李洪林

在《理论风云》中余音袅袅久而未衰的当推《读书无禁区》。直到去年《读书》杂志撤换主编,人们还在谈论这篇文章。

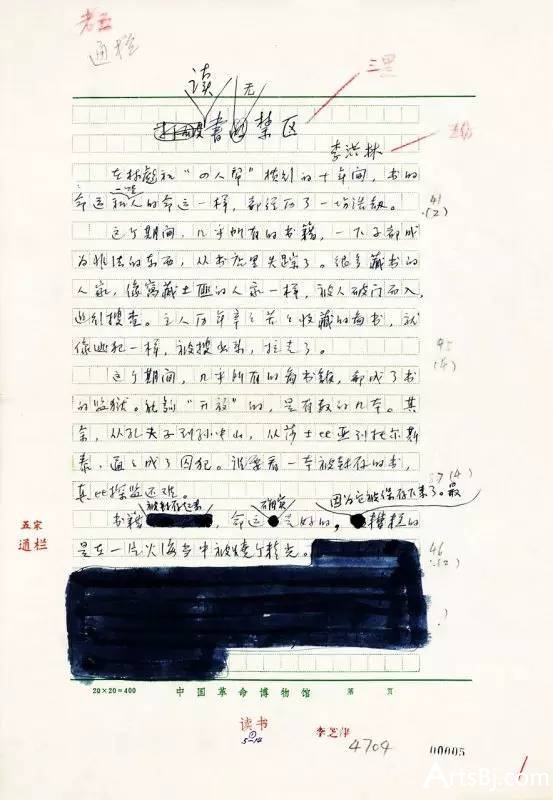

1979年春天,三联书店创办《读书》杂志,找我约稿。我写了一篇《打破读书禁区》。这篇文章引起《读书》编委们的兴趣,决定把它当作《读书》杂志创刊号的开篇文章。他们还嫌题目不够有力,杂志创办人范用就把它改成掷地有声的响亮口号:《读书无禁区》。果然一炮打响,在知识界引起强烈共鸣。这五个字一直都是《读书》杂志的旗帜,成为这本杂志的骄傲。其实这个著名的口号并非我的原创,他们改题目时也没有告诉我。我起初曾有恢复原题之意,因为这个新题容易被好事者纠缠不休,不如原题之无隙可击。但后来又决定认可这个新题,不往回改了,这是因为:

第一,改题目的编委陈翰伯范用等出版界元老,与我虽非至交,却属知己。他们改题,与文章主旨完全一致,而且更加铿锵有力,读起来也容易上口。我应当尊重和欢迎这种修改,并引以为荣。

第二,更重要的是,此文一发,立刻引起强烈反响。这里有两个“烈”:一是热烈欢迎,一是猛烈反对。知识界是热烈欢迎,因为它说出了大家的心里话。而道学家和主管思想控制的官员则猛烈反对:读书无禁区,这还了得!“小学生能看《金瓶梅》吗?”这是义正词严的神圣讨伐令。《读书》杂志专门为此展开讨论。在这篇文章激起如此轩然大波的情况下,我必须义无反顾地独自承担《读书无禁区》从内文到标题的全部责任,所以更加坚定地捍卫“读书无禁区”这个口号了。

其实那篇文章本身的逻辑是没有漏洞的。文章的主旨是反对把禁书作为政策,决无鼓励文化垃圾之意,更不曾提倡小学生去读《金瓶梅》。白纸黑字俱在,那些一看题目就兴师问罪的十字军,不久也就偃旗息鼓了。

正因为《读书》杂志经过《读书无禁区》这场风浪,名气更大了,读者更喜爱了,所以这个口号已经成为《读书》杂志的标志。

此段回忆写罢,偶然上网搜索一下“读书无禁区”,看看这个词是否在人们的记忆中留下一点痕迹。结果“百度”搜出一万三千条,“GOOGLE”搜出二万七千条,第一条就是“水木清华”在2000年1月9日“读书心得版·精华区”上贴出的《读书无禁区》原文。

在流行风尚转瞬即逝的今天,我在上个世纪的一篇文章,至今仍有知音实在出乎意外。网上许多条目写的都是“犹记《读书无禁区》”,直到最近,仍然有人“犹记”。(李洪林,现代快报)

附记:

1980年,沈昌文任《读书》主编,《读书无禁区》激起的波澜仍未平息。“我几乎天天要同这一件事打交道,这也才知道它真正的分量。”

1981年,沈昌文两次代表《读书》杂志就《读书无禁区》做检讨去出版管理局做检查。“主持批判检讨会的杜导正先生,是新闻出版署首任署长,很可爱的广东人。每次我去参加会议,看见他在会上言辞激烈,但是轮到《读书》检讨的时候,他都说时间不够了。最后一次都排到《读书》上台检查了,他突然又说,《新华文摘》犯了个错误,让它先做检查。等《新华文摘》检查完,他就说时间到了,会议结束。”沈昌文对《中国新闻周刊》回忆,“现在想起来,他是明罚暗保,算放了我一马。”

1981年4月,《读书》两周年,陈翰伯要写一篇社论表明杂志立场,约沈昌文看初稿。沈昌文向陈翰伯报告了《读书无禁区》发表后的反应。“我说,反响太厉害,似乎有的反响来自很有影响的人,我怕自己扛不住,希望他能就此文表个态。” 沈昌文说。

陈翰伯听后,沉吟不语。随后,他交来的《两周年告读者》定稿中却赫然加上这么一段话:“我们重申我们赞成‘读书无禁区’的主张。在我们的当代史中,人人尽知,确实发生过史无前例的禁书狂飙。‘四人帮’垮台后,风沙虽然已过,不敢重开书禁的还大有人在。当时我们针对时弊,喊出‘读书无禁区’,深受读者欢迎,我们非常感激。”

上世纪70年代末80年代初,思想界甚为复杂,文化界某些领导人公开讲话时有摇摆,思想界也一日三变,开放和收紧两股力量处于拉锯状态。1983年“清理精神污染”,民间再现收书运动。李洪林也于当年被免去了中宣部理论局副局长,此后不久,李洪林在时任福建省委书记项南的邀请下,赴福建省任社科院院长。

(编辑:郑娜)