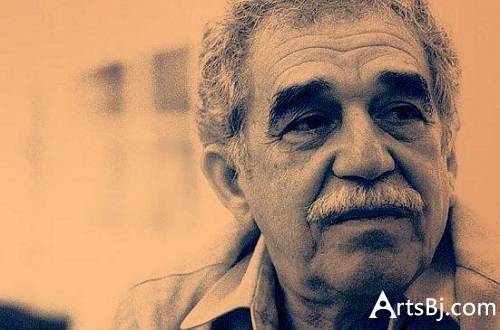

1990年10月的一个下午,北京建国门外大街上的国贸中心,露天咖啡厅里坐着一个穿牛仔裤的白发老头,安静地喝着饮料,边上还有一个女人,圆脸大头,颇为可爱。他们聊上几句,就会瞅一眼入口处,看上去像是在等人。来来往往的人流中没人认出这个穿着随意、长得很“南美”的老人,否则他肯定会在几分钟里被要求签名的人群重重包围,因为他名叫——加西亚·马尔克斯。

这天下午,马尔克斯是在等约好的三个中国人。对这次“秘密”中国行,马尔克斯有严格的要求:不与官方接触,不和文学界交流,不接受媒体采访,连译者最初也说不见。不过最后还是有三个中国人有幸受邀在国贸与他“喝咖啡”,他们现在都已是拉美文学翻译的名家——申宝楼、尹承东和赵德明。

马尔克斯此行,访问了一连串国家,来中国前,他刚刚在日本与正在拍摄《八月狂想曲》的黑泽明见了面,并进行了对谈。据传他曾说过,《百年孤独》如果要拍电影,只有黑泽明能行。访日之后,他似乎是“顺道”来中国,作一次完全私人的旅行,不过从另一个角度看,这次访问又可以说“蓄谋已久”。作为坚定的社会主义者,马尔克斯对中国的态度非常复杂,中间必定也经历了多次转变,但他确实是一直想要亲自来一趟,亲眼看一看的。

1982年12月8日,马尔克斯在瑞典斯德哥尔摩诺贝尔文学奖颁奖典礼上做了题为“拉丁美洲的孤独”的演讲,他说道:无论是洪水还是瘟疫,无论是饥饿还是社会动荡,甚至还有多少个世纪以来的永恒的战争,都没有能够削弱生命战胜死亡的牢固优势。

一次计划外的见面

促成这次见面的关键人物,是时任哥伦比亚驻华大使何塞·玛丽亚·戈麦斯。

据申宝楼回忆,大概是70年代末,尚未成为驻华大使的戈麦斯陪夫人来中国参观。戈麦斯这位原配夫人那时候比他名气更大,是哥伦比亚一个左翼进步运动的领导人。负责接待的中国旅行社找了当时在中央编译局担任翻译、会西班牙语的申宝楼去陪同,他们一起去了延安、南泥湾等革命圣地,最后在广州送他们出境。“在广州,他们去了一家医院,看望了一个生病的工人,聊聊天。想不到第二天,戈麦斯要求再去见一下那个工人,还买了一盒包装好看的饼干。我说没有必要吧,他非要坚持。后来他跟我说,他是想核实一下,那个工人究竟是不是真的,还住不住在医院里。结果是真的,后来他送了饼干就走了。”

回到哥伦比亚,戈麦斯便发起了中哥友好协会,后来更被任命为驻华大使。一到中国,戈麦斯就打电话给申宝楼,说你猜我是谁,“我现在在北京,是新任驻华大使了”!马尔克斯的中国之行,正是戈麦斯负责接待,他问老朋友申宝楼想不想见一见,“我说当然想,但是据说他对盗版很有意见,不愿意见,特别是官方人的不见”。戈麦斯就说由他去做工作。后来他告诉尹承东,他对马尔克斯说:“你别的译者可以不见,这两个(指尹承东和申宝楼)一定要见。”结果老马就同意了。

其实当时担任中央编译局常务副局长的尹承东并不是很想去“凑热闹”,因为他觉得自己跟马尔克斯多少算是有点“过节”。1984年尹承东在哥伦比亚首都波哥大做访问学者时,就曾差点与马尔克斯见面。“那个时候,《百年孤独》已经翻译成中文了,我去了之后,有个当地作家在《时代报》上写了一篇文章,说中国有个西语一流的学者来了,吹捧了一番。然后就有人张罗着见面,马尔克斯已经答应了,当天记者、摄影师都来了,他突然又说不见了。他说见我主要就是要谈版权,我只是个访问学者,没权力谈。”

那一年刚回国的赵德明正在北大教西语,他是被好朋友尹承东临时拖去的。电话里,尹承东告诉他马尔克斯来了,就住国贸大厦,不见新闻界和文学界,也不与官方打交道,但是愿意见一见译者。赵德明“特别积极”,说能见那当然得见啊。

谈版权,聊社会主义

尹承东、申宝楼和赵德明来到国贸咖啡厅时,马尔克斯已经等着了,旁边那位女士,正是以铁腕著称的版权代理人卡门·巴尔塞伊丝(Carmen Balcells)。因为马尔克斯穿得很随意,所以三个人现在都不记得他当时的打扮了,不过尹承东带了相机,最后大家拍了合照,虽然照片现在找不到了,但他说:“后来我们的合照印出来,拍得很差,就注意到他穿了牛仔裤。”申宝楼则记得马尔克斯那次没戴他经常戴的墨镜,“因为感觉上没任何隔阂”。

赵德明说,寒暄几句后,他就介绍了一大堆我国已经翻译过来的马氏作品,本以为老马会很高兴,结果他冒出一句“海盗行径”。“虽然不是很严肃,是半开玩笑说的,但我还是有点懵,因为当时没有版权意识,所以也不大在意。”作为中央编译局副局长,尹承东对版权的事情更了解一些,当时中国还没加入世界版权组织,但是已经开始和马尔克斯谈版权问题了,“知道谈不成功,所以其实我对见他兴趣不是很大,果然没谈实质性的问题”。

尽管一开始的话题不那么愉快,申宝楼却记得那天聊天气氛挺好,“我们都是西语爱好者,应该聊了不止一个小时”。他主要和马尔克斯谈文学,一谈起文学,马尔克斯态度马上和缓了,基本上有问必答。但当赵德明提到“魔幻现实主义”,马尔克斯却不愿意接话茬了,开始转话题。

相比文学,社会主义的话题显然更令老马兴奋。当被问及心目中的社会主义概念和怎样实施的问题时,马尔克斯一下打开了话匣子。赵德明说:“他讲了好几条,我印象很深刻。一是社会主义社会的每个公民都应该有什么权利,包括言论自由、受教育、出版自由、选举和被选举等;二是每个公民都应享有福利,包括医疗保险、养老退休、住房等;三是政体应当是民主的。我当时对这些问题想得不多,就很好奇他关于社会主义的这些观念怎么能讲得那么具体……马尔克斯心目中的社会主义社会是建立在人权和福利上的,这也是他来北京的兴奋点,想和我们交换意见。但实际上谈得不多,我是刚回国,不太了解,不能说,尹承东则很慎重,讲得也不多。马尔克斯是带着问题来的,很关心中国的社会主义,那一年也比较敏感,他想来问问你们怎么了。”

关于马尔克斯1990年的中国之行,坊间有许多传说,其中最著名的是:他在书店里看到许多未经授权出版的自己的书如《百年孤独》、《霍乱时期的爱情》等中译本,气急败坏地说:“死后150年都不授权中国出版我的作品,尤其是《百年孤独》。”

虽然当时对马尔克斯的“社会主义情结”有些隔膜,但现在的赵德明已经很能体会他当年的心情。“马尔克斯一把年纪了,一定要来一趟中国,看看中国怎么了,这种关怀我们很难体会。因为从新中国成立到80年代之间,中国很大程度上是他们的期盼。他们的国家很多问题,很希望有个榜样,开始是苏联,后来苏联也有各种各样的麻烦,再后来就是中国,老希望有条好的道路,是可以摸得着看得见的……”

聊了一个多小时后,马尔克斯的夫人来了,说要去逛街,这次会面就结束了。申宝楼随身带了两本马尔克斯的西语原著,《百年孤独》和《迷宫中的将军》,老马爽快地都签了名。尹承东让饭店的服务员拍了不少照片,但不知道为什么照片拍得很差。申宝楼说,洗出来一看,“也不是对焦不准之类的,而是都变形了”,当时三人还颇遗憾了一番。

尹承东说,2006年他再次去哥伦比亚,遇见一个朋友,说自己和马尔克斯夫人的弟弟关系很好,很热心地张罗再跟老马见一见。但那时候老马因为癌症身体很差,已经任何人都不见,也不再写东西了。

马尔克斯热:短暂而又永恒

80年代的“马尔克斯热”,如今其实差不多已经退去。当年迷恋马尔克斯的赵德明,现在更推崇“小字辈”的波拉尼奥,因为马尔克斯是个讲故事的绝世高手,而要论小说的复杂与深刻,他觉得波拉尼奥更青出于蓝:“波拉尼奥把现实、人生和书里读到的反复揉。”

尹承东则与赵德明相反,回归到《堂吉诃德》。他认为那是“爆炸文学”都不可能超越的真正的西语经典文学,所以下决心要把迄今为止最权威的《堂吉诃德》版本从西班牙语直接译成中文。

当年的“马尔克斯热”可谓适逢其时,正好为多少年来被“社会主义现实主义”的创作教条紧紧束缚的作家们提供了一种汪洋恣肆的想象力与写作方法,一两代作家中恐怕很少有人不曾受到他的影响。如今随着拉美“文学爆炸”的势能渐渐减弱,随着人们的视野大大开阔,马尔克斯的作品已经很难重现当年的惊艳效果。同时,文学潮流一向起起落落,就像当年一直被海明威压一头的菲茨杰拉德如今早已“翻身”,对马尔克斯与略萨这对先后获诺奖的“欢喜冤家”,如今的评价似乎也有翻转之势,至少赵德明、尹承东等人现在对略萨的推崇就明显更多一些。

然而“马尔克斯热”放在历史的长河里虽然是短暂的,却也可以说是永恒的,因为它在一个最“对”的时刻永远改变了中国文学的面貌。

(实习编辑:郑娜)