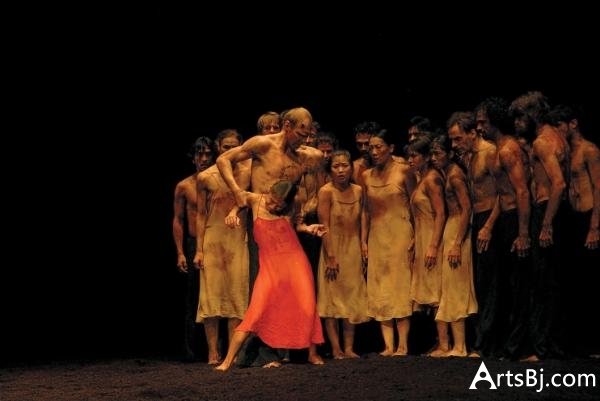

一片泥土,一袭红裙,泥土上是一群袒露的舞者,在斯特拉文斯基充满了停顿抑挫的不协调乐音中,舞者们俯身、弯腰、屈膝、顿足、跳跃。颤动的步伐,喘息的身体,踏在黝黑土地上的每一步,都充满了难以抑制的紧张感。

当身处现场,泥土的气味清晰可辨,舞者的喘息战胜节奏的轰鸣,这种紧张更是排山倒海。作为2017年香港艺术节最受瞩目的舞蹈类演出,德国乌珀塔尔舞蹈剧场带来的《穆勒咖啡馆》和《春之祭》连演四晚,仍然一票难求。许多观众慕名远道而来,就是为了一睹这两部皮娜·鲍什的传世之作。

《春之祭》剧照

香港这座城市与皮娜有着深厚的羁绊。她一生中带团造访香港七次,1996到1997年,更与香港艺术节、香港歌德学院联合创作了《擦窗人》(Der Fensterputzer)。舞者在舞台上走路、说话、吃甜筒,皮娜更将狮子狗、成吨的玫瑰花瓣以及焰火一齐搬上舞台。色彩艳丽、嬉闹热烈的《擦窗人》显然不是皮娜·鲍什最出名的作品,但仍然有其深厚及微妙的影响。将近20年后,杨丽萍把火红的花瓣换成羽毛,将舞者手中不断收紧的红色丝带赋予虞姬和项羽,几乎将《擦窗人》中的经典场景在《十面埋伏》中全盘复刻。

《春之祭》剧照

在皮娜·鲍什之前,现代舞的中心在美国。1984年,皮娜·鲍什带着乌珀塔尔舞蹈剧场前往美国,大洋彼岸的观众和媒体并不买账。评论人Arlene Croce在《纽约客》杂志上刻薄地写道:“舞台上满是皮娜和她的自怜”。在玛莎·葛兰姆和巴兰钦等美国编舞家的舞蹈中,舞动的身体超过了一切,身体和线条传达出感官愉悦。皮娜·鲍什的作品则不然,在她的舞蹈剧场中,恐惧、欲望和孤独是不变的主题,如孱弱颤抖的火苗,缓慢燃烧出热度。

“我在乎的是人为何而动,而不是如何动。”皮娜·鲍什的这句话影响了1980年代后的很多编舞家,也大体能概括她的舞蹈剧场的主旨。在她的作品中,舞蹈并不是全部。《穆勒咖啡馆》中,满台的椅子、盲目的冲撞、不断重复的拥抱和亲吻都是表演的一部分。皮娜几乎凭借一己之力,建立起一个新的舞蹈类型。

皮娜出演的《穆勒咖啡馆》

从担任乌珀塔尔舞蹈剧场的艺术总监到2009年猝然离世,皮娜·鲍什留下四十多部作品,以《穆勒咖啡馆》和《春之祭》最出名。西班牙导演阿莫多瓦的电影《对她说》开篇,就是皮娜·鲍什自己演绎的《穆勒咖啡馆》片段。2011年,当德国大导维姆·文德斯拍摄3D纪录片《皮娜》时,选择用《春之祭》作为电影开篇。2007年,皮娜·鲍什唯一一次带团来到北京天桥剧场演出,选择的也是这两部作品。

两者之间,则又以《春之祭》更撼人心魄。自1913年《春之祭》在巴黎首演以来,在一个多世纪的时间里,无数编舞家企图从斯特拉文斯基超越时代的乐音中捕捉到舞蹈与肢体的隐秘语汇。如果要从成千上百个《春之祭》的编舞版本中挑选出最震撼、最具影响力的一版,1975年皮娜·鲍什为乌珀塔尔舞蹈剧场所作的这一版显然当仁不让——甚至远超过尼金斯基的原版。

《春之祭》大概是皮娜·鲍什在彻底拥抱布莱希特传统前、最后一部有叙事的纯舞蹈作品,比起其他企图创新、独辟蹊径的版本,皮娜·鲍什的版本遵循斯特拉文斯基音乐的每一个章节。当木管吹响了立陶宛民歌调的影子,土地和山谷伴随着灯光慢慢苏醒。身穿裸色丝质吊带裙的女舞者三三两两站立在泥土之上。她们似乎正在进行宗教仪式之前的忏悔,音乐和咒语束缚住她们的肢体,铺陈在地上的一袭红色衣裙更使她们局促的身体颤抖起来。音乐突然改变,一群身穿黑色长裤、裸露着上身的男人伏击了这个空间,把紧绷的女人分散。

《穆勒咖啡馆》剧照

在创作之时,斯特拉文斯基将乐曲的副标题定为“俄罗斯异教徒的图画”,然而在皮娜鲍什的《春之祭》中,年代与地域被架空,时间和空间被模糊。皮娜·鲍什并没有根据曲谱编排材料,而是以小角度切入,以“暴力”作为自己整个作品的出发点与核心。暴力并不仅仅存在于献祭这一最终的仪式,而是贯穿在挑选牺牲者的全过程中。压力一直笼罩在整出舞剧中。女性舞者弓起的后背、半蹲前行的姿态,透露了每一个人心中的恐慌。象征着献祭的红色连衣裙从一个人手中转移到另一个,更像是恐惧的蔓延。

皮娜·鲍什用十足抽象又具有现代化的舞蹈语汇,将乐音中的不安外化。与她其它慢热的舞蹈剧场作品不同,《春之祭》从第一个音符开始就充满了巨大的能量,并一直持续到最后一秒。舞者们的移动跳跃踩住了每一声乐音的节拍,落回土地上,仿佛大地的脉搏。裸露的身体被汗水打湿,沾上泥土,带来属于人类最原始的性感。在泥土之上,无论是男舞者的矩形阵列还是全体舞者的环形舞步,不断变化的队列充盈着古典的质感,在灯光照耀下恍惚如文艺复兴时期的画作。然而在原始性感和古典美背后,是暴力、死亡、恐惧,以及旁观者的麻木与懦弱。

2007年8月,中央芭蕾舞团为皮娜·鲍什的《春之祭》与《穆勒咖啡屋》召开发布会

1970年代末,在《春之祭》前往巴黎演出之时,皮娜·鲍什曾经对媒体这样解读:“这出舞剧中有非常复杂的情感,且转变极快。其中亦有非常多的恐惧。我常常思索,如果你知道自己将会死去,你将如何舞动?你的感觉如何,我的感觉又如何?被选中的女孩是非常特别的,她向着生命的终点舞蹈。”

乌珀塔尔舞蹈剧场的台柱子、多次演出《春之祭》的舞者Dominique Mercy则向媒体表示:“演出过后,你会彻底精疲力竭,同时感到抱歉,因为刚才台上发生的一切,你多少有些责任。”

《春之祭》的最后,被选中的小女孩穿上红衣,从最初的怯弱到被迫起舞的恐惧,最终她将自己的身体完全释放,投入至疯狂的舞蹈中。她的身后,男男女女观望着、喘息着。虽然受害者只有一人,但在舞台上的每一个社会成员对于牺牲皆难脱其责。在这一概念下,皮娜·鲍什的《春之祭》不再局限于俄罗斯,也不再局限于某一时刻的某一宗教,它指向的是所有社会皆会产生的“社会病”,更是人性中共通的部分,难以言明,却超越语言,直入心灵。

(编辑:杨晶)