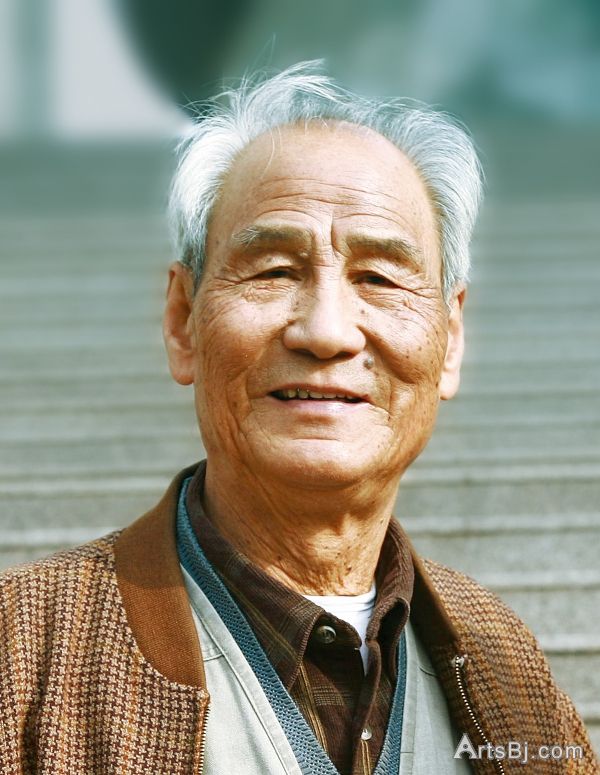

牛汉

恰好是半个世纪以前,当时正在甘肃天水求学的青年牛汉写了《山城和鹰》一诗。在那首诗中,“鹰旋飞着,歌唱着”。它唱道:

自由飞翔才是生活呵……

这歌声仿佛一个“蓝色的梦”,哺育着“在浑浊的雾中匍匐着的”远古的山城,使之复活并把鹰认作它的前哨。自此以后,鹰一直是牛汉诗中最高贵、最珍爱、最有表现力的意象——尽管出现得很有节制,但贯穿着他创作的每一时期。它显示着牛汉在诗中与命运搏击的精神高度,即便面临风暴,不得不平伏在地时也是如此。它从这样的高度播下自由的元素,哪怕是一声啸叫、一根羽毛,甚至有一点被烧焦的辛辣气息。它可以沉默,但从不屈服;可以死亡,但必定再生。

鹰是牛汉诗中的大英雄。“在风云变幻的天空/画下鹰的壮丽的一生”(《鹰的归宿》)或许是诗人最崇高的夙愿之一。这一夙愿并非仅仅寄寓着他像鹰那样自由翱翔的向往,其背后也隐藏着难以企及的悲哀。这种悲哀,亦是在与《山城和鹰》差不多写于同时的《谁不想飞》一诗中,即获得了对称性的表达:

谁不想飞/而谁又能从这/苦难的大地上飞起来呀!

就这样,天空与大地,或者说飞行与困厄、彼岸与此岸的对立、矛盾和收结,从一开始就抓住了牛汉和他的诗,并成为他一生注定要反复经历的劫数。这不是什么人为的“逻各斯”设置的结果,而是可以证之以血、以汗、以火的人类精神这一命运的结构和渊薮。真正的诗人,就是在最终意义上被这一结构攫获、自甘在这样的渊薮里沉浮的人,是宿命般地辗转往还于天空与大地之间的人。这里“宿命”的意思是:在现实中没有归宿的命。对于牛汉的梦游症和《梦游》诗来说,这一点或许是比国民党兵的枪托在他的脑袋里留下的那块淤血更深刻的肇因。我说不好,假如没有那块淤血,他会不会梦游,会不会同样写下《梦游》一诗:除非我谈论的不是诗人牛汉,而诗人牛汉已经说了,梦游或写诗,对他来说差不多是一回事。

当年牛汉曾在墙报上以刊头画表现艾青《吹号者》的诗意。他以单线构图,画了一个吹号的兵。他在兵的身躯里画了一道道鲜红的血脉,“从手臂、腿脚、腹腔、肺叶、头颅……汇聚到了心脏,再由心脏流经喉管,注入弯曲的铜号,最后从号口喷出血红的星光线状的声音”。他让这些血脉的源头探入深深的地层。他相信号声是祖国的心声。他这是在画他自己。他也是号兵。

牛汉没有画的另一幅画:一只看不见的手把那些布散到天空中的血的声音或声音的血复又聚拢起来。用强力把它们重新泵入那弯曲的铜号,经由号兵的喉管到心脏,再到手臂、腿脚、腹腔、肺叶、头颅……与此同时,来自大地的血脉仍然源源不断。两股血在他的身体里汇聚、激荡,因找不到出口而只能循环不已,终于层层淤积。淤积的血也仍然是血,甚至更是血!他的身体在淤积中渐渐发红,成了一座行走的血库——不,火药库!双重的压力使这些血随时可能燃烧,爆炸,而它们也确实渴望燃烧,爆炸——在不为人知的时刻,在内部祖国的天空。

——这幅画画的也是牛汉。梦游因而不可避免。我们会问:国民党兵的枪托在牛汉的脑子里留下了一块淤血;谁又使牛汉成为留在历史脑子里的一块淤血?

太多的淤积,血就变成了石头!

在《梦游》第三稿中,牛汉写到了“那块压在胸口的庞大而狰狞”的“镇心石”:

几十年来/它把我的肺叶/压成了血红的片页岩/把呐喊把歌把叹息把哭诉/从胸膛里/一滴不留地统统挤压净光

这块“镇心石”既是牛汉的命运象征,又是他反抗命运的契机。

格利高尔一觉醒来,发现自己变成了一只甲虫。卡夫卡没有写他为什么和怎么变成了甲虫。一句西谚说,你希望成为什么,你就会成为什么。由此反推,格利高尔之所以会变成甲虫,是因为他希望变成甲虫。

这样推论不无道理,但过于残酷。我宁可认为,在变成甲虫之前,格利高尔的心头也有太多的淤血,也横着一块“镇心石”。他无力反抗这块“镇心石”,暗地里决定屈服,于是变成了甲虫。我宁可认为,变成甲虫不是格利高尔的希望,而是“镇心石”的希望。“镇心石”依其重量所具有的天然维度向我们暗示变形的秘诀。它说:“向下,向下,再下些;从人到甲虫之间只有一步之遥”。

确实只有一步之遥。格利高尔迈出了这一步。他中了“镇心石”的咒语。

而牛汉却使这咒语落了空。因为他的灵魂不答应。因为在他的灵魂内部有一只鹰。而鹰有鹰的维度:

不是向下坠落/而是幸福地飞升/在霹雳中焚化/化作一朵火云 ——(《鹰的归宿》)

当然牛汉毕竟不是鹰。他不可能,也不允许自己“幸福地飞升”,除非连带着和他血脉相通的大地。于是他梦游。梦游:经过了变形的飞翔欲望在大地上的曲折实现;巨石重压下变成甲虫之外的另一种人类可能性。通过一种古老的、反常规的、无法控制的精神方式,牛汉成功地“挣脱了”那块“镇心石”,开始了他灵魂的秘密飞行。

我像一个机敏而有经验的越狱者/……

飞步/真正的一跨三尺的飞步

不是“像”,而就“是”。因为“镇心石”不仅意味着压迫,也意味着禁锢或幽闭。由此产生出“梦游”的第三定义:象征性的越狱行为。

纯粹从诗的角度看,梦游(包括“梦”和“游”)所具有的结构功能几乎是无限的。如果愿意,牛汉完全可以尝试假此写一部《神曲》式的精神史诗,至少写一部象特瓦尔多夫斯基的《焦尔金游地府》那样的叙事长诗。但是他没有。考虑到这首长诗从构思到初稿历时6载,到定稿长达10载,我们似乎有理由对此表示遗憾,如果他没有动这方面的念头,显然既不是因为缺少阅历,也不是因为胆怯;那么因为什么呢?

原因可能是多方面的。但在我看来,最简单、最直接的只有一条,就是他完全被梦游本身的体验及其意味迷住了。

M·C·埃舍尔有一幅题为《蜥蜴》的画。他画了两种蜥蜴。一种是二维平面的图案,另一种是三维世界的动物。两种蜥蜴首尾相连,以递归的方式奇妙的结崐为一体。同是蜥蜴,却可以出入于两个不同的世界,那么人呢?

在另一幅画中,当三维的犯人越过二维的监狱围墙出逃时,同时二维的狱卒却只能眼睁睁地看着。他不理解,也不可能理解眼前究竟发生了什么。

“镇心石”的全部努力在于使我们成为徒具三维外表的二维人;如果有可能,就成为自己的狱卒。同时,它也决不会因为谁已经屈服就轻轻放过他。它坚持在变形后的格利高尔身上保留继续禁锢的权利:一层硬壳。

梦游则一方面行使我们在三维世界中的基本权利,一方面又把我们从这一习见的世界中解放出来(或使我们得以从中潜逃),正如把梦游者的灵魂从躯壳中解放出来一样。更重要的是,此时它本身就成了一个新的维度,打开了一个新的世界。而从一个世界进入另一个世界,就是从一个层次进入另一个层次。

“梦游”的最后定义:以非常方式抵达的另一个世界。

《梦游》的世界对绝大多数人来说,是一个陌生、新颖、独特的世界。我们可能有过这种或那种的局部经验,但总体上却感到难以把握,像一个巨大的隐喻。这是一个浑浊的、失重的世界,一个“漆黑的”、“无声无息的”、“听不到呼崐吸和心跳的”、“没有灯光”、“没有月亮没有星星”、同样没有人的世界。浑浊,一派浑浊;黑,无边的黑。只有梦游者独自飘然“向上”、“向前”:

不是从恶梦中惊醒/我没有做梦/我走入梦中/躯体失重/变成一个内囊空洞的人形/被感觉不到的风/轻轻地吹动

很有点庄子的所谓“吾丧我”的味道:但不是作为一种智慧的修炼境界,而是作为一种生命的还原状态。“我”在挣脱了那块“镇心石”的同时,也挣脱了原先被镇的“内囊”,变成了另一个“我”,一个无定质、无定性的“我”。梦游不是夜行。它总是开始于现实终结的地方。它不仅意味着从“镇心石”的囚笼中出逃,也意味着从自我的囚笼中出逃。现在它们只能像那个二维的狱卒一样,眼巴巴地看着,束手无策。

混沌,一派混沌;黑,无边的黑,只有梦游者独自飘然“向上”、“向前”。这情景令人震怖,又令人亲切;令人寒冷,又令人温暖。一种甜蜜和恐惧相交织的孤独。有什么被唤醒:是残留的母腹中的记忆(“我仿佛潜入浑浊的河流”)?是先祖开天辟地前置身鸿蒙的集体遗传(“仿佛秋天月亮地那样朦胧”)?是冥冥的下界还是对末日审判的预感?说不清楚。诗人也同样说不清楚。他只是犹疑地问道:

也许这就是鬼魂生活的/那个我没有到达的世界。

“没有到达”(肉身)是因为曾经先期到达(精神)。至于是否是“鬼魂生活”的世界,这并不重要,因为这里新生和死亡,冥界和人间、前世和末世、天空和大地,统统都消失了界限。它是一个可能的和充满可能的世界。

但是,

眼前闪现出一束雪白的光/……/哪来的这光

这束光在《梦游》中出现得确实十分突兀,无端而无理。“上帝说要有光,就有了光”的光?圣灵显现的光?盘古开天辟地时斧子一闪的光?趋光生物所无意识扑向的光?都可能是,又都不是。只有一条可以肯定;它并不孤立存在,而与孤独的梦游者致命地关联在一起。在《我的梦游和梦游诗》一文中牛汉写道:

我的梦游诗,与一百多年前惨死在阴沟里的美国诗人爱伦·坡的诗有点相似,诗的情境全沉在黑夜之中,没有黎明、阳光和人。爱伦·坡的诗里还有月光,我的梦游诗里连月光都没有,是纯黑。但我比爱伦·坡似乎活得顽强些,我不靠什么光,因为我自己的生命能发生荧光,一点点光,是从血液和骨头里升起的。

然而我们在诗中所看见的却分明是“一束雪白的光”;它一经出现,就再没有消失(直到梦游者醒后以至永远)。事实上全诗近一半的篇幅都和对“这光”的体验有关(从而与“纯黑”的另一半构成对称)。诗中的“我”问道:

(这光)是不是我心灵的触角

回答是“不明白”。对比上面的引文,我更倾向于诗。这不是因为诗人在诗中表现得更谦逊(乍读之下,引文更谦逊),也不是因为我不同意人靠“从血液和骨头里升起的”、“一点点荧光”就能写诗或前行的说法,而仅仅因为诗中的崐“光”更强烈也更惨淡,更决绝也更含混;仅仅因为它引发了这样刻骨铭心的诗句:

如果人民间/没有这束亮光/决不会有梦游的人

如此,“这一束亮光”就不只是被放大了的一已生命之光,而同时汇聚了其他梦游者的光(尽管他们同样彼此看不见),汇聚了更多可能的光,并且呼应着那我们永远也无法抵达的天边和梦边的光,那或许并不存在的终结之光!因为它,我们才把生命之光称为“光”。

“光”使梦游者不再孤独,同时也更加孤独。

光“洞穿了比岩石还坚实的黑暗”。它开启了一个瞬时的(就梦游相对于现实和历史而言)、危险的(“像走在长长的独木桥上)自由空间。同样“穿透了黑暗”的“我”觉得自己成了“冥冥黑海中一尾鳞光灿烂的鱼”;开头提到的那只鹰的身影此刻也隐隐闪现:

柔软的手/茸茸的翅羽/把我托扶起/向上向前/轻轻地飞行/我想唱歌/想飞翔着唱歌

他想唱什么呢?还是唱“自由飞翔才是生活”吗?此刻他确实是自由的,确实是在“自由飞翔”,在光、和自由空间合一的自由本身中飞翔。他应该唱,应该让冲腔而出的歌声打破那“无声无息”、“听不到呼吸和心跳”的混沌世界。 然而他唱了没有呢?

我变成一个哑默的游动的音符

似乎没有唱。不但没有唱,还变卦,变成了不出声的、有待组合的、并且只供别人演唱或演奏的“音符”。但又似乎唱了:

哦,谁听过/我这时奏出的歌一个不需要回答的询问。其弦外之音是:听者自听。在一种既寂然无声又激越跃动的内心演奏(前语言?超语言?)中,“自由”成了一种隐秘的疼痛享受,一种不能轻易吐露,出口便俗的稀世精神珍品。

正如我们辨不清这里的复杂滋味一样,我们也计算不出诗人为此付出的惨重崐代价。这只要想想诗中每次梦游前那一阵“凄厉的狂吼”就够了。而诗人已经梦崐游了几百次!

动员诗人删去梦醒后的几十行肯定不是一个高明的主意。同时我也不认为二、三稿比第一稿更好。确实,后者相比之下更原始、更粗糙、更少结构方面的考虑;但蕴涵在这些当中的那种本真的韵味和魅力,却又为显得用力太过的前者所不及。在这一点上,我很高兴与蓝棣之先生的看法相似。

删在梦醒后的几十行是另一个问题。所谓“人不要醒过来。应当始终在梦中”固然更有诗意,但未必“更真实、更有魅力”;它显然也不更符合牛汉本人的“生命体验”(也许在对这个词的理解上我们有微妙的差异),而只更符合他生命愿望的体验。梦游意味着自我的分裂,生命的还原。梦游前、梦游中、梦醒后的“我”体现着不同的生命状态。它们互相渗透,互为参照,结成一个有机的整体;而“梦游”世界的独特性,则是由梦游前,梦醒后的世界(同为现实世界,但如崐同诗中的表现,有很大不同)所共同凸现出来的。删去梦醒后的部分,就等于删去了一重自我,一重世界。诸如下面的这些诗句,一旦删去,必然削弱可能的意蕴,使诗的整体性受到极大损害(在二、三稿中,它们确实被删去了):

我从那一束雪白的亮光/铺成的桥上/坠落下来/浑身疼痛/我不停地呻吟

或者:

每次醒来/留不下任何记忆/仿佛生命刚刚诞生

或者:

二三十年来/我顽强的身上/留下一块块乌黑的伤疤/它们都是阳光之下/受到的重创/而在漆黑的夜间梦游/没有摔伤过一回/即使摔倒在地/也不感到一点疼痛

感谢诗人一次“马马虎虎”的过失,使第一稿不致因他的严谨而过久地延误面世——尽管二、三稿已足以保存这笔精神财富。

《梦游》即便在牛汉的作品中也是独标一帜的。它以罕见的真诚和勇气提示了诗人精神生活中鲜为人知的一面,并据此把此前他更多拘执的汗血人格表现提升为完整的人生境界;它所呈现的梦游世界确实是一个巨大而复杂的隐喻:是他充满苦难和坎坷的人生及其奋力追求的精神的目标的隐喻;是生命对抗和拒绝死崐亡,不断重返源头以孕育新生的隐喻;是自由的隐喻;最后,是诗和诗人本身的隐喻。晚年的牛汉“期望能在空旷中不停地行走”以“到达那片吸引生命的迷茫的远方”(《牛汉抒情诗选·后记》),《梦游》早已透露出个中消息,事实上,他一直“在空旷中不停地行走”:在梦游中,在诗中,

新诗史上很少像《梦游》这样本真而有力度的诗。今后将更少。这不是因为现在或今后的诗人不再梦游或做梦,而是因为——怎么说呢?这么说吧:

——因为鹰正越来越远离我们。他带走了只有它才会做、才能做、才配做的崐“高梦”(艾略特语)!

1992.11.20/北京

(原载《今天是每一天》/ 唐晓渡著/山东文艺出版社/2007)

(编辑:苏琦)