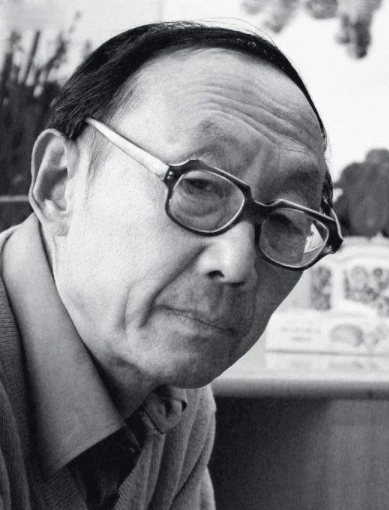

著名美术理论家刘骁纯博士

怎么也弄不明白,一个埋头于学问,成天没有三句半话的“闷人”刘骁纯竟是一位生龙活虎、惹了不少是非的《中国美术报》主编。他思想与性格的反差,真叫人纳闷。

1987年10月,中国美术报与江苏美术出版社联合举行,由李小山,张少侠合著《中国现代绘画史》的学术研讨会

驴背上的“延安娃”

七、八年前,单位组织大家到避暑山庄休假。夏日的傍晚夕阳点染了烟波浩淼的湖面,一向怯于表现自我的刘骁纯却引吭高歌,音色浑厚悠扬。我楞了, 看不出这个书生还有这样好的共鸣嗓音。直到最近,我才知道他父母是老延安,搞音乐的,老爹还曾是西安音乐学院院长,但他自幼并未得到多少家庭的抚爱。1941 年出世不久,他就生活在保育院内,在驴背的箩筐里悠悠晃晃地度过了许多童年的时光。也许缺少父母之爱,在孤独中养成了一个人爱捉摸的内向性格. 平时,他给人的印象总是那么朴质、忠厚、沉闷、谦让, 有时也显出一股子鲠劲。致使我一直以为他是老农的儿子。上中央美院附中时,他专业成绩平平,却喜欢对别人的画评头论足,而且颇让有的同学诚服。他考美院的第一志愿是雕塑, 却偏偏美术史系选中了他。从1961 年进校,经“文革”一耽就是十余年。1973 年毕业分配了,有的人为留在北京奔忙着,他毫无奢望,自我感觉是该回陕北了。

1988年10月,中国美术报与江苏美术出版社联合举办”中国当代美术趋势国际学术研讨会”(南京)

从黄土坡到恭王府

有人说:别看刘骁纯不言语,他是蔫儿有主意。的确,他不想进人人眼红的大学去当老师,而选择了到陕西省群众艺术馆去做基层工作这一条要吃苦的路, 这不能不说是有主见的。他从辅导和研究农民画到介入青年画家的创作实践,再到考察秦俑。在基层工作中跌打滚爬的几年, 对他往后的理论研究可大大地发挥了作用。1979 年他带着丰富的实践经验,考进了中国艺术研究院研究生院,当了个不年轻的硕士研究生,继而又攻读了博士学位。这是建国有史以来美术界仅有的两名博士之一。说来也巧,他可真是从那黄土坡的土旮旯里来到了这名副其实的贵族殿阁——恭王府,进入纯理论研究的领域,让他的“应用理论”升华,构建起自己的理论框架。

我有幸聆听过他的两次毕业论文答辩。新颖独特的立论,旁证博引的论证,在新的方法论中显出了不同凡响的理论深度与魅力。我确信这位头发日益稀秃、只剩了骨头架子的瘦高个儿,外表文弱,却内蕴着活跃而广阔的思维空间,并具有深厚的理论力度。他无愧于那两顶光灿灿的头衔:文学硕士和文学博士。

他的硕士论文《致广大与尽精微——秦俑艺术略论》,给人印象最深的是:在当时一片对秦俑. “威武雄壮”的赞扬声中,独独刘骁纯从中感到了压抑,感到了这是一群幽灵,感到了帝王与工匠之间充满矛盾冲突的悲剧气氛。他横向分析了罗马,纵向分析了青铜器到宋代的写实雕塑,以大量的史料,比较说明了秦始皇兵马俑为何要这么庞大,塑像要这么逼真。他认为在“保卫死后帝王”的军阵中所寄寓的巨大气概,与工匠的心态并不完全一致,工匠大都是战俘、奴隶,他们有亡国之恨,有思乡之情,且故土难返。在苛刻的劳役中,常冒着受罚毒打或杀头的心理压力,他们怎么能进入与统治者完全一致的创作心态呢?这两者不可协调的矛盾冲突构成了秦俑震撼心魄的悲剧气氛。他当时就担心考古学家们挑刺儿,但研究秦俑的权威人士却说“想不到你虽不专门研究秦俑,却比我们研究得透”。这个“透”,不也说明了一种方法论的转化吗?当人们还习惯运用社会学分析方法时,他已大胆地跨进了心理学分析的领域。

始于秦俑研究的心理分析方法,他一发不能收了,虽然有人警告他有陷入唯心主义之嫌。但他的“鲠劲”上来了,他坚信艺术与艺术家的天性、生理结构有关,决心下地狱刨老根,从原始审美心理的发生开始,探讨审美的生物性根源之谜。我国几十年来一直纠缠在“美是客观的”与“美是主观的”两个概念中兜圈子,他要跳出这个怪圈。他看到国内长期着重社会学研究,而国外却已有丰富的生物学研究成果。他在那部《从动物的快感到人的美感》博士论文中,洋洋洒洒十数万字既不同意达尔文,也不同于普列汉诺夫,他把这两个打得不可开交的理论,重新组合结构揉搓在自己的理论系统之中——“美由心裁,心由物造”,从发生学的角度提出了美的主客观关系到底是什么的新见解,这不能不说明他向真理又逼进了一步。

1989年10月,中国美术报休刊,全体编辑部人员在北海公园合影留念

风雨兼程又四年

他总是静默地坐在那里,皱着眉头,抽着烟,眼镜片下那双凝视的眼睛不时闪出锐利、审视的目光。他的的确确是个典型的做学问的人,可是当他的研究生同学们纷纷搞“大部头”,为自己垒着学说大厦的时候,他却又出其不意地跳进了吉凶难卜的《中国美术报》组阁的行列中,并当仁不让地当起了中国有史以来第一份美术报的主编,为挣得艺术发展的蓝天而奋力一搏。这又不能不说明他不仅是一个专注型的人,又是一个开放型的人。

说实在话,他缺乏组织能力,没有雷厉风行的指挥才能,更不善“外交”,平时也总不愿抛头露面,去应酬,或去搞什么“关系学”。他只知道一个人闷坐在那里默默地思考什么,或埋首于处理来稿,做那些理应版面编辑的事务。不过,他很善于发现我们这几位编辑的个性特征,提出“群贤办报”的方针,充分发挥各人的优长,使各版、各栏各具特色。他自己并没有掩埋在琐碎的事务中,仍保持着理论家清醒的头脑与敏锐的洞察力,有板有眼地使《中国美术报》介入中国改革开放的大潮中。他认为,办报就如创作一首流动的交响音乐,如果每个乐章都四平八稳,必然乏味。报纸开张之时,已是美术新潮涌动之初,也正是人们对了解西方艺术呈现出饥渴心态之际。他决定先迈“一只脚”——推出美术新潮,介绍西方艺术,在当时这样做无疑冒着风险。果然,一时报纸受到来自各方的抨击,说你们办的是“青年美术报” 是“西方美术报”。我们内部也有争论,但他却沉住气,听着不吭声。事实证明,报纸正是以自己独特的新形象为社会上渴求改革的广大读者所认同和赞赏。二年半后,他又迈出另“ 一只脚”——全面铺开:介绍传统绘画、新文人画、美术教学、城雕、儿童美术、民间艺术、工艺等等,展开各流派间学术交流、讨论、争鸣。其间也包括对新潮美术的反思和对整个现代艺术所展开的大争鸣。随着思潮的推演,把一个个浮在表层的美术现象,通过报纸这个群体力量,引入深层的思考和学术层次上的讨论研究。这无疑为中国艺术走向现代作出不少思想与理论的铺垫。

刘骁纯参与《中国美术报》,介于整个美术新思潮运动,这与他的哲学观点——实践派美学分不开。批评界有随感式的批评,画家往往觉得不解渴;有纯思辩的理论,画家又感到像是“空中楼阁”。刘骁纯则主张从理论的高度直接参与画家创作实践,去发现画家刚萌发出的那种有价值的倾向,推导出他自身的发展逻辑,提出下一步最优选择的设想。例如:湖南贺大田推出《老屋》系列后,引起了国内外的关注,当作者觉得玩腻了, 正要换换“套路”时,刘骁纯《在十字路口的贺大田》一文中指出其换“套路”的凶吉,列举了他艺术上的种种不足,说他的《老屋》是亟待开掘的半成品,摆在作者面前的艰巨任务不是生产“老屋”而是理解“老屋”。这对在赞扬声中的画家, 无疑是注射了一针清醒剂。刘骁纯的不少文章,就像是在人们对某些问题迷惑时,他一下子捅破了“窗户纸”。但他又不能用那些语屈赘牙的“理论”,让你觉得深奥莫测,总是能在他那晓畅、富有文采,不乏幽默的论述中明白道理。

他的“参与性”批评,并非东一梆头西一棒。皆在他“峡谷论” 的理论控制系统中,把具体问题放在他那宏观艺术发展史的整体结构中权衡其位置与份量。因而他对一些好的作品,也会提出更高的要求进行批评。他在《困惑的时代与时代的困惑》一文中,认为我们今天“正处在中国封建社会最后一个艺术高峰——文人画走向衰落,而未来社会的艺术高峰——以设计为中心的现代艺术远未到来的低谷地段”,他指出,我们可以自由借鉴现代与后现代的艺术形式,但并不意味着可以越过低谷而跃入现代文化。我们正处在对民族的文化、时代的命运、艺术自身、人类与万物搅和在一起的巨大的困惑之中。如何走出低谷?他认为艺术演变的实质是语言的革命。从古典到现代,艺术史是一部手段逐级上升为目的的历史,艺术从确认自身到解体自身的历史(见《从确认自身到解体自身》一文)。在大的语言系统上再也没有“新大陆”可发现的我们,要走进世界,只能“以退为进”大胆地退到古典,走“古典的现代”、“现代的古典”的路。吸取“民族人类”文化的精神力量,又大胆地伸手借鉴现代艺术语言。在这样大跨度的历史步伐中,以追求个人风格为最终目标的艺术家是力不胜任的。最近,他又着手将如何走出低谷的进一步思考开始诉诸于世了。

四年来, 他把全部心血倾注在这份报纸上,也似乎跳进了一个“非常性”的矛盾圈内,这是他始料不及的。在超负荷的压力下,他动摇过,想撤退,然而,一浪推一浪的汹涌而来的新思潮,又使他不忍也不能改变初衷。不知这里有多少是偶然的必然,又有多少是必然的偶然?

写于1990年十字坡

刊于1991年《江苏画刊》第2期

(编辑:夏木)