林风眠一生中,在日本举办过两次个展。两次个展之间相隔只有四年,并且都在生命的最后五年,应该说是林风眠晚年十分重要的艺术活动,而在传记与年谱上,或被忽略,或仅几笔带过,研究领域中也极少涉及。为此,笔者数次专程赴日,踏访现场,调阅资料,请教知情者,填补了两次画展的一些空白,对林风眠经历与创作的研究,或许可以多把钥匙。

林风眠与日本的渊源可以追溯到上世纪三十年代。1930年暑期,应日本外务省文化事业部之邀请,国立杭州艺术专科学校校长林风眠率团赴日本考察高等艺术教育,举办了国立西湖艺展。林风眠的水墨画《海鸟》还被东京《美术画报》彩色版刊出。当时还初遇了横山大观、石井柏亭等日本著名艺术家。据担任展览会干事的王之云回忆:“到达东京车站时,受到日本名画家、美术界和各大报纸记者的欢迎。代表团被安排在东京最大的帝国饭店。展览会在东京上野公园展览馆举行,展品全是绘画,并以林风眠的大幅油画为主”。首次赴日,无论是接待规格、学术交流,还是展览影响,风光而成功。

1930年林风眠(左起)、李风白、袁尉宸、潘天寿、李树化与王子云一行于东京上野公园美术馆前

半个世纪过去,林风眠作为一位历尽风风雨雨,已经远离国家高等艺术院校而独居香港的老画家,以私访的方式参加了1984年冯叶在东京举办的画展开幕式,为画展捧场,为冯叶壮胆,没有其他大的动静,但就是这次赴日,让日本友人大桶贵支认识了林风眠,发现林风眠是位潜隐的大画家,并引荐日本西武百货总裁堤义明,成了后来两次个展的新契机。

1984年林风眠参加冯叶画展开幕式

林风眠在日本的第一次个展,在西武百货池袋分店美术馆举行,时间是1986年1月31日至2月12日。由西武百货主办,中国大使馆与日本中国文化交流协会助办。 中方与其说是机构出面,还不如讲是私下个人在出力。已卸任尚在东京的宋之光大使与林风眠是同乡,还是老朋友,请现任驻日大使章曙为画展题辞:“锲而不舍 推陈出新”,以示祝贺,还免费安排林风眠入住使馆招待所。八十年代中期,林风眠的名气不像现在如雷贯耳,不可能得到国内机构的更多支持,也或许是林风眠不喜欢求人。宋之光的出现,算是吉星高照了。

1986年林风眠个展画册

画展图册扉页上印有“60年画业”字样,如果从留法回国的1926年开始至此,已经整整六十周年,也可谓是从艺60年之回顾展。图册封面是1979年创作的《芦雁》,自况自喻,或是一种思绪。除林风眠自写的代序外,广东语学者和久田幸助、香港《美术家》总编黄蒙田、林风眠的学生画家席德进、朱德群与吴冠中都有贺辞。确切地讲是选用了部分以往的评论,代为贺辞。1986年,席德进已经去世,引用了他的评论,注为1986春,显然有误。

这次画展共展出作品78幅,基本是香港时期作品,其中五、六十年代的仅只六幅(其中几幅时间还有标错之疑),之前不大画的四尺整张的大幅作品居然有19幅之多,十分突出,是这样的尺幅表现这段时间的山水风景更加得心应手,还是考虑适销对路?因为画展开宗明义的是卖画的,后者的原因也不排除。

这次画展有两则轶闻,留下了耐人寻味的痕迹。

刊发在《艺术公论》上的赵宝智所撰《中国画坛巨匠林风眠》

查阅资料时,在1986年东京一份很有影响的《艺术公论》上发现一篇推介林风眠画展的文章,作者署名赵宝智。译成中文之后,更觉图文并茂,其中有一段将林风眠与东山魁夷作品比较的文字,十分精妙:他们是一静一动。东山魁夷的画描绘了一种极静的状态。像唐王维的诗“明月松间照,清泉石上流”的意境,让人有种越听越安静的感觉。而林风眠所表现的境界是“星垂平野阔,月涌大江流”,就是安静的画面之下,却是暗潮汹涌。

赵宝智,可能会是中国人,一查,果真是中国人,还曾任驻日大使馆公使衔文化参赞。当时还是使馆文化处秘书,常理推断,这篇文章可能是宋之光大使的授意之作。宋之光早已作古,几经辗转,挂通了赵宝智的电话,意犹未尽,还在北京见了面。赵宝智已退休多年,但此事记忆犹新。由于雅好书画与熟悉文化艺术界,经常利用业余时间撰文,在日本报刊上介绍中国文化艺术,深受欢迎。继而又在《书道新闻》上开了《中国情报》专栏。当时知道林风眠的人不多,甚至连文化处的人也不清楚林风眠为何许人,但赵宝智完全凭自己个人的理解,觉得林风眠在中国现代绘画史上应有公正的地位。已经大红大紫的名家,不必锦上添花,而对受过迫害的林风眠,寄予格外的遗憾与特别的同情,不但在自已的专栏上选登了林风眠的两幅作品,以简讯的方式将林风眠画展广而告之,而且还在《艺术公论》上发表了专论文章,这一切都出自个人兴趣爱好,与组织领导无关,其实他与林风眠也不认识。后来林风眠与女秘书来使馆寻他,还有点愕然。对林风眠怎么会看到这篇文章,又通过谁找上他,至今还是个谜。在赵宝智的印象中,林风眠不声张,说话不多,是位十分含蓄的人。这时林风眠的画价已经节节攀升,赠送赵宝智画作,应该是份厚礼了,是非常看重赵宝智为他所作的一切。据说还是幅《猫头鹰》,而画展上唯一就一幅《猫头鹰》。后来赵宝智对黄永玉讲了此事,黄永玉也给赵宝智画了幅《猫头鹰》,这会不会是黄永玉为林风眠对赵宝智的一种嘉奖?日本著名画家加山又造读了赵宝智的专论,也是高度赞赏,认为赵宝智是做了一件应该做的大好事。加山又造是日本当代绘画奇才,勇于创新,走出了一条以重表现、重色彩、强调工艺与绘画相结合的新水墨画艺术之路。

1986年傅益瑶拜会林风眠,摄于宋之光 (原驻日大使)东京寓所

另一则是林风眠邂逅傅抱石之女傅益瑶。

傅益瑶在《我的东瀛岁月》里写道:有一天,宋之光打电话给我,说林风眠这两天住在他那里,让我有空去坐坐。我去了之后,跟林风民聊了很多。我发现,林风眠是个很有土地气息的人,这点一般人不容易感觉到。他画的题材都是他小时候感受到的,是纯洁的眼睛所看到,纯洁的心灵所触到的东西,比如他画鹭鸶飞翔的画面,几笔过来,非常传神。现在很多人画前卫的东西,很大的一部分是“做”。刘海粟有的画是用棉花墨画的,他的口号是,只要画好,用什么办法都可以。他是学西洋画的,是从十里洋场过来的人,对结果特别看重。但林风眠不同,他是追求心灵感受的人,小时候在广东农村呆过,鹭飞过,看在眼里,一辈子就忘不掉,所以才画。他画东西可爱,所以经久不衰。好多人都学他,但林风眠是只能膜拜却不可学的人,一学就死。

“跟林风眠聊了很多”,引起了笔者的关注。 “跟踪追击”,北京东京遥相呼应,终于捞回了“傅益瑶眼中的林风眠”。傅益瑶随意率性,无拘无束,无意中完成了一次面对林风眠的艺术访谈,录其一二,先赐读者。

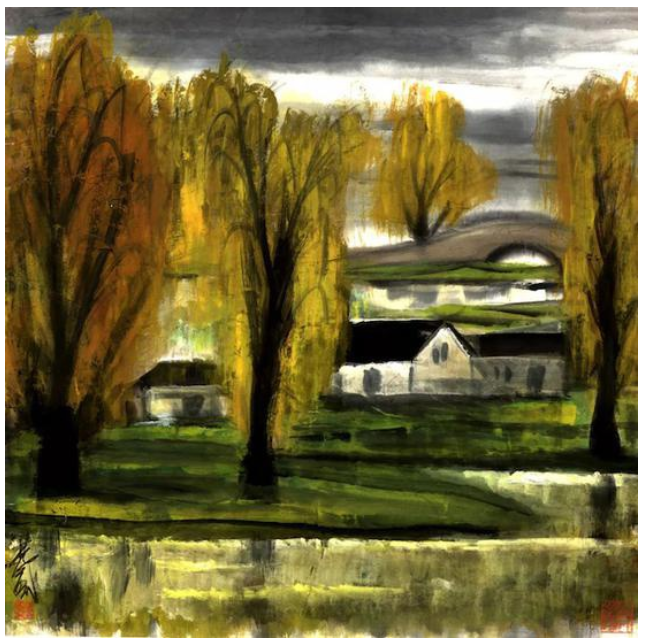

林风眠《柳林》20世纪50年代 上海中国画院藏(图片为编者加)

傅益瑶对改行特别感兴趣:“林先生,你本来是画西洋画的嘛,为什么改行去画水墨画?”

林风眠这样答复:“当时是有这种风潮,许多在国外画西洋油画的人都改行去画水墨画了。有些人为了画水墨画拜师学艺从头学水墨画。但是我并不是为了迎合这个潮流,因为当时觉得画水墨画能赚钱,而且成本低,所以许多人都去画水墨画。自己并没有这个因素,只是想把自己喜欢的题材用各种各样的形式去画,脑中没有一定要画西洋画,画水墨画,画油画,画水彩画这些条条框框。我就是有一种非常自然的想法,想怎么画就怎么画。”

林风眠《秋鹭》20世纪70年代 上海中国画院藏(图片为编者加)

傅益瑶又问:“那你改行的时候也没有去拜老师,你怎么画啊?”

林风眠反问:“你看我画的画怎样评价呢?”

傅益瑶说,“我看得出你西洋画的功底非常扎实,因为你的线条都是西洋画的线条,非常准确,一看就是画西洋画出身的。”

林风眠笑着说,“的确是这样的。我的基本功是西洋画的基本功。好多画西洋画的人就会想,画水墨画最大的一个问题就是纸,宣纸有好多种,根据宣纸,国画纸的材质,好多人就会想到用墨啊,构图啊。我全都不想,我就是要按照自己的想法画画,画完了大不了失败,这个纸画坏就画坏了。因为我有这个基本功,就是按照这个基本功来画画,没有什么大的失败,画完以后一般还都是比较满意的。”

傅益瑶质疑林风眠的仕女:“你的仕女怎么这样怪,脸上都是妖里妖气,几根线条眼睛总是往上挑,鼻子嘴巴都看不清楚,你画的到底是什么啊?姿态身体永远是扭着的。我们画国画仕女是有章法的,仕女的身材要有比例,姿势要很端庄,可是你画的仕女太怪了,坐没坐相,站没站相?”

林风眠 《读书仕女》 纸本设色 (图片为编者加)

林风眠这样解释:梦里的女人都是这个姿态,这个脸。自己并不是刻意地照模特去画,没有这个人存在,这个人只存在在梦里。

如果说第一次日本个展还是试探性的话,那么第二次的日本个展多了点底气,由日本西武百货与NHK电视台联合主办,展览地址仍在池袋分店美术馆,时间是 1990年12月8日-20日。之前不久的1989年10月,林风眠刚在台北开过九十回顾展。九十岁的老人,这么频繁,并且亲自奔波举办画展,在世界艺术史上也是罕见的。

1990年林风眠个展画册

展览画册封面为1990年的新作《仕女》,除了林风眠的自序外,还有苏立文的序,都是日文,没有中文对照。林风眠自序,主要内容基本上与上次个展画册的自序相同。

苏立文的序言可能是翻译自英文。1995年出版的《林风眠研究文集》中,苏立文的同一英文文章,由冯叶译成中文,标题为《林风眠—中国现代绘画的先驱者》,只是冯叶译文作了处理,内容没有按原意翻译。1999年出版的《林风眠与二十世纪中国美术国际学术研究会论文集》中收有苏立文的《向林风眠致敬》(英文: A Modest Tribute to Lin Fengmian),编者在“内容提要”作了说明:本文是作者为林风眠1989年10月台北画展的展览目录而作的序言,其中译文曾在台北一家报纸上发表。其实苏立文也有文字注明:原是为画展作序,但在目录付印之前没赶得上,所以后来只在台北报刊上发表过(中文译文)。是谁译的,发在什么报刊上,还得待查。经过核对,《向林风眠致敬》与《林风眠—中国现代绘画的先驱者》,是苏立文的同一篇英文评论。而英文标题,又将与2010年出版的《林风眠诞辰110周年纪念国际学术研讨会论集》最末一篇苏立文的《对林风眠的一点敬仰》(英文:A Modest Tribute to Lin Fengmian)有点张冠李戴。美术史论家的苏立文,二十世纪四十年代在重庆担任英国使馆文化官员时,对林风眠艺术就已开始关注,并且几十年来从未中断。

1987年6月30日苏立文吴环夫妇拜访林风眠 于香港太古城(高美庆摄)

1987年6月30日,苏立文还在学生、也是林风眠研究专家的高美庆教授陪同下,与太太吴环一起前往香港太古城金枫阁拜访了林风眠,1989年能为林风眠写出如此高瞻远瞩的评论,既是一种研究延续,又是一种理论升华。

这次展出作品总共八十幅。四尺整张的14幅,参考出品(不予出售)有7幅,其中1989年创作的14幅(四尺整张的4幅),1990年当年创作的10幅(四尺整张的3幅)。在题材上,增加了第一次个展没有的静物七幅,都作于八十年代。一位九十高龄的老人,以年迈之躯,不顾舟车劳顿,亲赴日本举办画展,并且展出的作品相当部份都是近年赶制的新作,艺术生命之旺盛,创作激情之澎湃,特别是风景画作,笔触奔放,色彩斑斓,淋漓尽致,炉火纯青,在艺术史上都是空前的。其中不予出售的七幅 ,肯定是林风眠自认为满意的精品,而正是山水风景。

据朱朴的林风眠年谱,对这次画展是这样记载的:“此次展出的作品大都是他在两个月内不停地创作而成。其间,即使作品完成了99%,也会因为最后一笔不合意而把作品撕掉。从头绘画的事情时有发生,终于他画到身体不适而入院留医。出院后又立即继续创作,最终把作品完成。” 林风眠确确实实在拼着老命赶画,虽然他也曾说:“画即使是不能够卖出,也不是问题,我只是关心有没有人欣赏我的作品罢了。” 但是话这样讲,卖画还是本意,从画展展厅的选择,画展策划的框架 ,还是商业味浓浓。晚年在香港的五千个日日夜夜 ,林风眠的画笔一直没有离手,就他的勤奋与专一,作品数量自然可观。赴港初期,林风眠为了生存而画,复活大陆旧画多些,情有可原。移居太古城之后,对香港已不再陌生与隔离,“靠卖画生活在香港要饿饭的”已成过去,为自已而画情不自禁,特别是在山水风景中胸襟荡荡,思绪万千,笔墨汹涌,色彩奔腾; 而裸女曲线婀娜,顾盼生辉,充满生命的礼赞,在日本的两次个展中都可圈可点。地理环境上的松绑,并不等于身心的完全解放,在人际关系的处理上,林风眠也时时陷入无奈之中,身不由已,在作品中也流露出来。画展中的仕女、静物,与上海时期已有落差,力不从心显而易见,其中观音之类,不能不说有点流俗,难免有逢迎之意。

1990年林风眠接受NHK电视台访谈现场照

香港专栏作家 蒋芸在《我想念我爱》的《大丰收》中,对画展有这样的描述:“以九十高龄,再访日本,林风眠大师亲上电视,这次他在日本的画展,真叫日本爱好艺术的人著迷,而他上电视,也成了NHK的一件大事,水银灯照射之下,老人家面对主持、翻译,及观众,斯文淡定,笑容可掬,一点也不以为意……”这都是鲜光的一面,NHK的访谈成了林风眠这次画展的亮点。

1986年在东京见过林风眠的人说林风眠土,土得掉渣; 而收看过林风眠电视节目的人,却讲林风眠洋,是洋极了。其实讲得可能都没错,林风眠身上确实就有最土与最洋的,无论是他的形象、衣著、理念、谈吐,还是气质、修养、情怀、志向。讲起来还有点心酸,作为联合主办一方的NHK,还是十分抠门,让林风眠上的是《午夜播报》节目,时间是1990年12月10日午后11:30—11日午前00:27,仅只短短几分钟时长,访谈主持人是山根一真与道傅爱子。林风眠在可数的几句对话中,还是道明了自己的美学思想:“美丽的地方总是在线条里面,表现在变形里面”。八个月之后,林风眠就离开了人世,林风眠一生最后的鲜活形象留在了日本。

在繁华的西武百货池袋分店的与逼仄的美术馆之间徘徊,困惑与感伤还是时时袭来。林风眠的画展在此举办,总感到有点美中不足。特别是学术支持,艺术交流还是缺席。此时的林风眠己衣食无忧,没有生活所迫,怎能像一般职业画家那样在打工呢?林风眠的苦衷何在? 据林汝祥的女儿林友穗说,风眠伯一直都没有老态龙钟,也没有离开人世的任何迹象,但毕竟是九十岁的老翁,晚年接二连三的画展,两赴日本,两去台湾,疲于奔命,太累了,更累的可能还是心。如果画画是为人间留下美,可以死而后已; 那么以画换钱,钱用何处?林风眠的日本两次个展留下费解不少,人们不禁会问:画展的终极目的是什么?

(本文原标题《林风眠的两次日本个展》,图片未经特别注明,均为作者提供)

(编辑:李思)