卢西恩·弗洛伊德

我认为好的肖像画一定和它实现的方式有关。——卢西恩·弗洛伊德

弗洛伊德曾说,“对我而言,艺术品最无聊的,莫过于它是‘永恒的’。我会因此而感到慌张。这就像是政治演说——对任何人都不适用。”

大卫·赫克尼在弗洛伊德画室

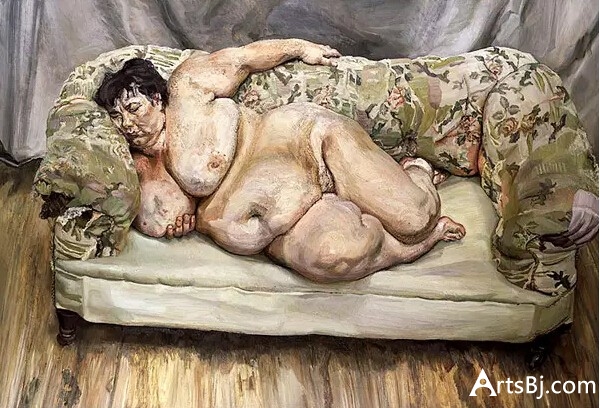

《沉睡的救济金管理人》 油画 (1995年)

他第一次问我是否愿意做他的模特,是在几年前。当时,我呆在英格兰的时间不够长,我和母亲通常每3个月来一趟,而且在伦敦的时间更短。于是,我回答说:“我觉得我在这里呆的时间不够长。”这次三月份我回到伦敦,我对他说:“也许我会呆在这里。也许我会呆在这里足够长的时间。至少我们可以开始了。”我们就这样开始了。

他特有的绘画方法非常棒。因为,慢慢来意味着你们可以交谈。如果你在一个小时之内要画一个人,那你根本不可能跟他聊天,因为你没有足够的时间,而你还要观察他的脸。假如时间长一点,你们会聊天,你会了解他,同时观察他的脸,还能做很多其他事情。很明显,这是他作画方法的一部分。你知道吗,他有时会靠得很近地看。我猜,他是在观察各处微妙的差别,而这些差别是大多数人不曾留意的。但是,他在观察,他在盯着看,而且靠得越来越近。这里,有一种能穿透你身体的力量。我多少会意识到这种力量,所以给他当模特时,我从会不打瞌睡,尽管我已经65岁了。我觉得我可以看到那张肖像画在不断进展,变得越来越好。我想,大概很多人不愿意花那么多时间来当模特。从这个意义上来说,我认为,实际上,一张好的肖像画或多或少有赖于画家和模特双方。

他的创作似乎是个死胡同,摄影技术正围追堵截绘画。他们以为摄影可以取代绘画,但是事实上根本不可能。任何东西都不能替代绘画,任何东西都不能。我现在非常相信这一点。我的意思是说,卢西安经历过所有这一切,摄影技术还有其它的,而他只是继续画画。

——大卫·霍克尼

弗兰克·奥尔巴赫(Frank Auerbach) (1976) 油画, 26.5x40cm

《自画像》

我只能大致地描述;我并非作家。提起艺术家,我脑中首先浮现的是他们的行事风格。马蒂斯:通过给色彩赋形来追求卓越;米开朗基罗:以扭动体块来唤起(在雕塑上和绘画中皆是如此)一种强壮有力且生机勃勃的雕塑感;丟勒:以金属丝制成的套索捕捉猎物,如此等等。

至于卢西安·弗洛伊德的作品,则令我想起了他对描绘对象的关注。如果他对蹒跚这个动作感兴趣,那么他就会不顾一切在双脚上绑上绳子;他从来不在意行为的安全性。每当他的工作方式恐将成为一种固定风格,他就会像对待一只画秃了的铅笔一样,把它丢到一边,转而寻求更适合自身需要的做法。

我从不知道竟然还有这样的美学。未经加工的对象,不为增加艺术的可看性而进行烹调,不以色调亮丽的卤料裹覆,也不以所谓的“构图”来装盘。绘画之所以存在,乃是基于创作者对描绘主题的热情观照。正是这份关照为我们留下了那一幅幅为人们所欣赏的作品。这就像是一个奇迹。

——弗兰克·奥尔巴赫

《伊丽莎白二世》

站在破布堆前 (1988-89)油画, 66.5x54.5cm

第一次看到弗洛伊德的作品大约是80年代末,应该是在《世界美术》杂志上。印象中关于弗洛伊德是在一个特别推介的专栏上,除了一篇专文外同时发表有一张他早期的男子头像和两张女人体。女人体可能让我看到的更多是扎实的功底和精湛的技艺,那张男子肖像除此之外最吸引我的却是绘画中传递出的艺术家的超人气质,使人感受到某种心理上的强烈触动。创作此画时艺术家年方30岁,才华横溢,敏感、锐利而不乏温情。在有着优秀绘画传统的英国背景下感觉这已是非常优秀的作品了,可谁能想到这仅仅是一个伟大画家的开始呢?

我想杂志当时之所以要将他介绍进来大概一是因为可将他归纳进“新现实主义绘画”中便于论述;二是他的“油画功底”很自然地与中国的学院艺术的价值观能够沟通起来?因为当时西方现代主义对中国艺术院校的冲击其中很重要的一条便是对“绘画基础”的认识问题。当时保守主义最爱用的一句话便是:“毕加索正因为年轻时素描基础好所以才有后来的成就。”基于当时的敏感背景,这大概也是同样作为英国当代绘画的代表,为何国内力推老弗却轻视培根和大卫·霍克尼的原因之一吧?不知老弗生前知道他在中国有着如此巨大的影响力么?知道他使多少中国艺术家彻底改变了关于对绘画的理解和信心么?知道他与德国的里希特、法国的巴尔丢斯一道曾被当成某种标本,为中国的写实艺术教育培养出的艺术家能用传统绘画“进入当代世界”铺垫了一条“正确”而又简便的捷径么?一个用一生致力于去追求表达人性心理现实的坦荡与无畏的艺术家,一个将生命视为绝对孤独自在的体验者,一个在西方曾一度被现代艺术边缘化的密室画家,绝对想不到他在中国的90年代的学院中却在起着某种革命性的作用。说实话有一段时间我甚至有点不愿看到老弗的作品。因为他在中国曾经几乎要成为了一根代表着“正确的”、“主流的”现实主义绘画的棍棒,被某些人在学院中在展览中在媒体上四处打人,导致许多学生不管自己气质如何,只要一画现代油画就使劲地往画布上堆颜料摆笔触,从教学到创作比比皆是。而他所倡导和坚持的在艺术中如何真实地面对人性的孤独矛盾和残酷等等,却往往被对其表面的油画技巧的迷恋所忽略了。之后从1992年开始,我在欧洲旅行中常常可在美术馆中与他相遇,但那时我正被基弗和里希特等德国新表现主义画家所征服,路过老弗时就像遇到一个老熟人,只是“礼貌”地停下脚步用眼睛尊敬地看望一会……直到1995年在我也参加了的第50届威尼斯双年展上,在一个特别的大展厅中,当看到老弗70岁时画的大幅裸体自画像以及他那些肥硕厚重的男女朋友们的巨幅裸体油画时,不禁被深深地震撼了!它们不仅颠覆了我对老弗的一贯印象,甚至刷新了我对现代油画的许多认识和理解。我已分不清楚这份震撼是来自绘画本身的力量还是来自从作品中直接奔涌而来的人性的力量——也许这两者本身就一直是老弗的综合魔力。一个少年得志浪漫唯美的才子,之后被长期冷落直到52岁时重被认可,而到70岁再度变法,赤裸着一个老人的身体坚定地站立在世界面前,他要试图告诉我们什么呢?生命的本质是绝对的孤独,我们的身体在纠结中绝望地挣扎着,而灵魂在我们即便是如此肥硕的躯体中仍然一如即往地渗透出它黑暗和焦灼的矛盾与无奈。在那一瞬间我似乎明白了为何英国史学家爱德华·路希·史密斯要对他如此评论:“这些作品似乎在描绘一个世界,在这个世界中,人性丧失了所有的外部资源,仅仅依靠自己而存在。”

——张晓刚《让生命在孤独自在中体验尊严——向卢西安·弗洛伊德致敬》

《girl with a kitten》

《Girl with a white dog 》

弗洛伊德的离开对于这个时代来讲,并不是那么的平静。在此之前,他的生涯以及作品的价值一再被置于更高的高度,从王室到泰特、蓬皮杜到顶级收藏一直远到中国的艺术院校的学生,似乎都在向他表达一种崇高的敬意。而另外呢,大师的诸多人生细节也不断令世人侧目,说是令人困惑也未尝不可,原来大师还是有如此多的秘密,真的是隐而则显啊。

无论人们如何揣测这一切,知晓或者不知晓,有兴趣和没兴趣的,大师本人依然我行我素,他做自己可以做的事情,无可厚非。在画室,绘画才是一切,絮絮叨叨和沉默寡言一样,画到最后,就很完美,他做到了!

众所周知,一个少年天才,家世极为特殊,祖父是20世纪影响人类精神领域最大的人物之一,在17岁祖父去世的时候,他已然继承了一个未来绘画大师所需要的全部内在基因。从一开始,作品就鲜见小孩子的童真快乐,更多是孤僻、抑郁、呆滞之后又异常的敏感,很快进入一种执着人物精神心理学层面的描绘,很极端很细腻,不可思议的天赋,在那个时代、确实非他莫属。即使这样,一个时代众多杰出的描绘者之中,总会有一个另类的天才几乎没道理地横空出世,对弗洛伊德而言,大他13岁的弗朗西斯·培根太可怕了,强大不可一世的压迫性(居然巴尔蒂斯对培根也推崇倍至),作品鬼魅、尖刻、阴暗、暴虐,也设计优雅、理性和斯文。作为朋友,培根甚至不大看得上弗洛伊德当时的画,培根只喜欢弗洛伊德为自己画的那幅小小的肖像(这件作品至今不知去向),何其吝啬自恋,没办法!这种所谓朋友间不对等的影响也许是一个宿命,一个考验,在弗洛伊德潜在的自我意识里一定也是一种伤害和折磨。

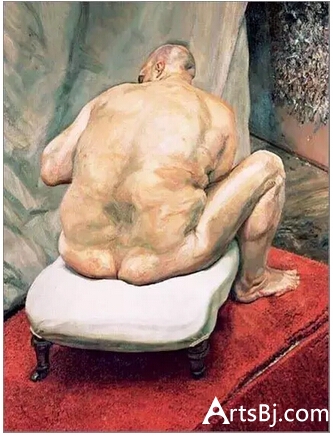

1992年培根去世,翌年,弗洛伊德完成了一幅在工作室的自画像,70岁,手上拿着刮刀和调色板,全幅裸体,他说:现在,我至少还可以画我自己的裸体。相对培根作品的放浪形骸、匪夷所思——弗洛伊德展现的是饱经沧桑般之浑沌与坚实,令人莫名的悲哀和感动!而后近20年,绘画动力仍然源源不断,因为一以贯之,以一己之力实现绘画过程之全部,以实在去掉妄想,以审慎的面对替代虚无,以隐遁创造自己。面对自身,面对自身所面对的时代,不为时代所左右,和塞尚一样,弗洛伊德也是一位在艺术史极为牢固完整的大师。

弗洛伊德的绘画在中国学院系统的影响力,至今都堪称经典。我个人接触到弗洛伊德的画册,是88年大二的时候,当时感觉就是吓了一跳,好像没见过如此深度刻画人物的作品。我们当时塑造形象形体的方式仍然匮乏,基本上是明暗虚实老一套,其他那些更为古典的大师始终很遥远,老谋深算也高不可攀,而弗洛伊德非常直接和坦率的方式,突然间地出现,让我们感到振奋。他的作画过程在早期一些未完成的画里一目了然,近距离、凝神观看、冷僻的层层剖析、既复杂又清晰的经脉、无以复加的塑造。尽管他自己不太屑于文艺复兴时期的人文光芒而刻意相背离,但他早期作品仍然和北部欧洲的精神传统一脉相传,并且一路南下,从丢勒至蒙克至奥托·迪克斯,从提香至华托、库尔贝至塞尚,在我看来,弗洛伊德几乎是个坐标级大师,之所以在中国当代绘画领域一度蔚然成风,是一种必然。

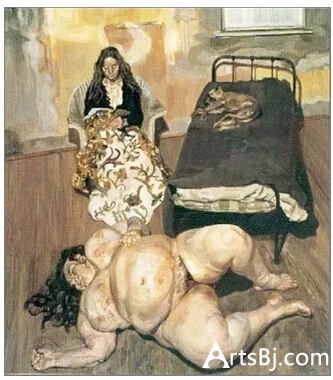

在伦敦国家画廊,有一个厅陈列着弗洛伊德约20件作品,其中一幅是1988-89年的作品,一个很饱满的女裸体靠在一大堆破旧的白布上,这些被大师长期使用过的白色脏布仿佛排山倒海,簇拥着那个已经疲惫不堪的模特,所有在画面里呈现出的密度以及对塑造表达的一种苛求,令人敬意油然而生!完全浑然一体,纹丝不乱,并不是画得行云流水(这是中国画家喜欢的方式),而是层层叠叠,周而复始。他的画室像一个陈旧的舞台,平平常常的道具和平常的演员,长时间的凝视,一个人排演,女王来了也一样,画得不好也没关系,他只是把这个事情办完了。大师最后的代表作品就是人生的谢幕,不向任何人鞠躬,背身而去,而舞台依旧——完美的谢幕。

——毛焰《弗洛伊德——当然的大师》

《Girl with Roses》

《画室》

弗氏绘画的物理性令我有所触动,人物对象的神情姿态通过物理解剖和笔触色彩传递着画者营造的讯息,不仅是人物的神态目光——男女的躯体、男女的性器、破布、床单、地板、破沙发、枕头、马的鬃、狗的毛、树叶和光线——同时传递着一些东西……老了之后他也一直在画,80 多岁了还在画比真人还大的肖像,不断有新作问世,老头儿不容易,有股倔劲儿。他的画卖得很贵,但画价和他已经没有多大关系了,据说他每天画 10 个半小时,1 周 7 天,天天如此。他往往同时进行两到三张画,分白天与夜晚两个时段进行,工作时间从早上 9 点到下午 3 点,稍作休息后,再从晚上 7 点画到半夜 11 点半,他已经这么活了……

威尼斯那次展览有一张弗洛伊德后期的绘画《沉睡的救济金管理员》(Benefits Supervisor Sleeping ),那确是视觉的盛宴:丰富和谐的绿灰色调,颜色厚重饱满,犹如织毯的质感,诉说着色彩的真谛,肌理微微起伏,人物沉酣如同色彩,那是经验技艺和感知高度融合的杰作。还有那幅在颜色肌理里堆出来的裸体自画像,黄土灰色调让人恍惚,画里的弗洛伊德裸着,一手举着调色刀,一手提着调色板,上面厚堆着向周围弥漫出来的颜料,他画的人也是用这堆东西堆出来的,那堆突兀斑驳的颜色里显露着画者和宇宙的秘密……弗洛依德是属于上个世纪的,你要问他为啥这么活着,估计他自己也说不清?他无疑是一位榜样、一位精神导师,指导着人可以怎样地活着。

西方文艺复兴以来,以人物画为主线的美学文脉,各国都有大师筑造高峰。意大利、德国、荷兰、西班牙、法国相继各领风骚百十年,唯独伟大的英国缺席,直到今天英国才补上这门课,这个人就是卢西安·弗洛伊德。

弗洛伊德的画法承接了哈尔斯、库尔贝、夏尔丹。他的精神诉求得到了埃贡·席勒、培根以及德国表现主义的启发。由于他没有完全重视传统油画的色彩规律,反而使他画出了白种人最本质的肉体的色彩,达到了前所未有的强度。这个强度靠他狭窄的题材和一生的专注堆积而成。这种狭窄也是现代社会结构造就的。现代社会分工越来越细,每个人只能在窄小的空间里施展才华,追求极致,达到项峰。

弗洛伊德的绘画传达了深刻的精神强度,触动了人类的某种精神同构,使许多绘画在他的强度面前沦为仅有艺术趣味的装饰品。

卢西安·弗洛伊德是一座突显绘画的奢侈与骄傲的丰碑。

——刘小东《肉体的色彩与精神的强度》

《弗朗西斯·培根》

《Back View of Leigh Bowery》

(编辑:杨晶)