“历史前卫运动”这一概念,将这些(达达、构成主义、超现实主义)和五六十年代西欧和美国的新前卫尝试做出了区分。尽管新前卫宣称跟历史前卫的代表人物们有着某种程度上同样的追求,但在历史前卫遭遇失败之后,在当前的社会中,恐怕已经不能认真重申将艺术整合进生活实践的诉求了。[1]

新前卫意味着与传统的再一次前卫式的断裂,它成了一种没有道理的宣言,它允许植入任何意义,什么都行。[2]”

比格尔的著作《前卫理论》[The Theory of the Avant-Garde,中译本名为《先锋派理论》——译者按]非常重要,但也很成问题。上述这两段文字非常简短地表达了这一著作的中心意思,简单来说就是:1910-1925年间原初的前卫艺术所批判的目标是艺术自主的观念,也就是现代主义思想的核心概念。而且,它追求的是消除审美世界和真实世界的距离,也就是艺术和生活的距离,并试图将艺术整合到社会实践之内。最低程度上,历史前卫艺术试图批判现代主义的体制化。相比之下,所有被比格尔称为新前卫的战后艺术实践,从一开始就是错误的,因为它犯了艺术生产中最明显的大忌:“重复”。“新前卫,”比格尔声称,“将作为艺术的前卫体制化了,从而否定了真正的前卫派的意图。”[3]

“真正的”一词表明了比格尔对历史前卫艺术家们的评价:他们是原创的,而战后的跟随者(新前卫)不过是模仿者和重复者。比格尔认为,战后新前卫只不过是历史前卫的模仿者和重复者。历史前卫一开始就与现代主义的话语实践和体制系统做出了决裂,而新前卫不过是重新拷贝和篡改了这一时刻。比较起那种在独一无二的、带有光晕的原创和贬值的复制品之间作出传统区分的模型(不管这种模仿被理解为是一种学习过程、对一种理想理念的无限接近,还是一种拷贝和仿制的制造过程),很明显比格尔的所谓“重复”模型肯定更为复杂,但同样明显的是,他这种关于“真诚”原创和“恶劣”复制品的观点仍然是出自一种二元对立,源于对原创光晕的崇拜。

尽管在某些方面来说,比格尔的历史方案是合理的、重要的,但有一个方面却是它的瑕疵:他虚构了一个“开端”,作为无法再现的充盈、真实的一刻。这种假想出的“开端”时刻,我们知道,正是历史学家所追求的支点。似乎只有给过去建立起这种充盈性或是原初性,并且让那过去的特殊时刻就像是处在一种无休止的回顾之中(既能再转回历史,又能拉到当下体验的前线中来),历史学家们的工作才能开始。

事情往往就是如此。在比格尔的文本中,我们可以发现当下缺失原创性所带来的后果。在比格尔看来,当前就是一个缺乏原创性的时代,空虚、无意义,没有原创的活力,因此,充其量只能带给我们一种历史主义的随机性。所以,当下不仅仅是“没有道理、允许植入任何意义,什么都行”,而且“通过前卫运动,把艺术技巧和风格的历史传承转变成了一种异质的东西共存的局面,后果就是,现在艺术圈中没有什么运动有资格自称作为艺术比别的更先进。”[4]

我要反对比格尔的是,在历史前卫和新前卫的关系中预设一种历史原创性时刻,无助于理解这种关系的复杂性,因为我们当前所面对的这种重复实践,不能仅仅用影响、模仿、本真性等词汇来讨论。弗洛伊德提出了一种源自压抑和否认的重复模式,这种理论模型或许能更好地描述历史前卫和新前卫之间的关系。我们不应该像某些艺术史家那样,他们标出了一些领域,预先设置了一些限制,专横又天真地置四十年新前卫艺术历史而不顾。更合适的处理方法应该是,研究一下前卫范式接受和转变的实际情况。这就需要阐明这种选择和拒绝、压抑和直接“忽略”的特定动力学机制,而这种机制来源于不同的观众面对战后前卫艺术各自不同的参与、接受和处理状况。而且,我还想探讨的是:是否正好是这种重复的过程,构成了新前卫艺术生产的特定的历史“意义”和“本真性”?

这种讨论首先需要回归话语实践本身,不应该有一种先入为主的成见,不应该去寻求一种超验性的因果决定关系。历史前卫和新前卫之间的关系也不能从一种武断的观点出发来获得阐明,比如预设一个关于原创性的本真时刻,然后把所有后续活动都视为仅仅是重复。

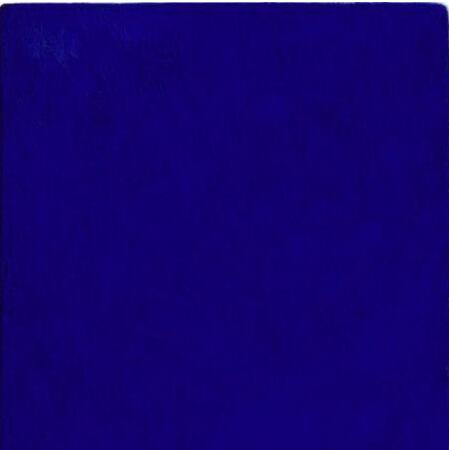

Alexander Rodchenko / Pure Colors, red, Yellow and Blue / 1921

下面我想讨论单一个例,其中新前卫艺术家们事实上是重新发现和“重复”了1910-1925年间的原创前卫派的核心图像策略,进而被视为比格尔所说的体制化过程。现在我们都清楚,在1919-1921年间,在后立体主义绘画语境下,单色画是历史前卫最重要的几何抽象派的图像策略,马列维奇在他的方块和十字模块系列画中(1915-1919)中,第一次将黑色图形引入了非中心构图的无色绘画领域,1921年的时候,我们看到了完全的单色画布,消除了所有图像建构和色彩关系。[5]罗德琴科的《纯色:红、黄、蓝》是第一幅不仅取消了颜色的指示功能,而且把颜色从精神、情绪、心理联想、音乐和弦模拟和一切超越性中解放了出来的绘画。因此,随着罗德琴科对单色绘画的介入,我们不仅目睹了关系构图的消失,更重要的是,传统绘画所赋予颜色的“意义”属性也消失了。颜色除了其纯物质性外,没有任何其它“意义”。南姆·贾柏(Naum Gabo)和安东尼·佩夫斯纳(Antoine Pevsner)早在一年前的《现实主义宣言》中,宣称发现了物质的色度值,而现在罗德琴科让我们认识了色彩的物质性这一属性。两者高度的历史巧合似乎合情合理。因此,当我们读到罗德琴科的这段文字,就会非常信服,这是他1939年在文章《与马雅可夫斯基一同工作》中的一段话:

(在1921年)我将绘画还原至它的逻辑终点,我仅仅展览了三块画布:红、蓝、黄。我确信:这是绘画的终结,这些是原色,每一个平面都是非连续的独立的,不会有什么再现了。[6]

我们不能完全否认,激发罗德琴科的声明的,仍然是一种反资产阶级的、未来主义式震惊价值的残余,但即便如此,罗德琴科这一现代主义批判策略,很明显是对艺术生产的“祛魅”,在这个例子中,就是通过废除将意义赋予色彩的传统模式来达到的,让色彩回归纯然的物质性。它适应了经验批判主义的科学模式,它以一种非常明确具体的科学的态度,声称自己是一种美学实践模式,因此也是一种一般意义上的文化实践模式。而且,虽然这种模式模仿的神奇过程在现代主义实践中从来没有得到澄清(比如,蒙德里安能怎样期待他的绘画能成为社会主义社会的可操作模式?),罗德琴科的三联画却是以这种方式企图消除艺术神秘难懂的本质,展现艺术原理和建构中理性主义的透明,它们原该吸引更广泛的、身份悬殊的观众。罗德琴科的目标是想为一种强调大众和集体的新型文化铺垫基础,而不再继续为属于专业的、资产阶级精英的文化服务。

不可避免的是,当艺术被简化成单色画的时候,也意味着要对艺术家的角色进行重新定义。艺术品从形式结构上消解了手工痕迹,它反对社会劳动分工及其凝缩在个人身上的天赋,这与集体中存在的压抑是同一个道理。在1924年的一个匿名文本中,马列维奇或者利西茨基(El Lissitzky)为单色画的这层含义做了系统性的、激进夸张的强调:

随着方块在绘画中出现得日益频繁,艺术体制给每个人提供了创作艺术的方法。现在艺术创作变得如此简单,一个人只要躺在床上接房屋油漆工的电话预定一下就好了。[7]

30年后,法国艺术家伊夫·克莱因(在很多方面都是新前卫的典型艺术家)的艺术震惊了巴黎艺术界。他的声明似乎让艺术界相信,他发明了单色绘画。虽然他声称他是在这“发明”之后才意识到了马列维奇的存在,我们也无据可考,在1957年之前,也就是他到巴黎看到马列维奇和斯爵则米斯基(Strzeminski)的绘画之前,他是否接触过任何后立体主义单色绘画。但此事和新前卫的范式重复这个清晰明白的案例所带来的问题没有什么关系。如果有一点,那就是我们得注意在讨论这些现象时,需要避免那种关于先来后到或者谁影响了谁的机械解读。毕竟与此并列的事实还有,在那个时代,克莱因身边还围绕着很多同代艺术家(如丰塔纳[Fontana]、劳申伯格[Rauschenberg]和凯利[Kelly]),也都怀着同等的热情和天真重新发现了这一策略。

这种巧合,就像对其他前卫范式的重新发现和重复也具有同时性一样,证实了这个假说:现代主义的话语构造生成了其自身的历史的发展动力机制。如果我们假设视觉范式和语言范式的运作是类似的,那么现代主义的“语言[langue]”也将构建新前卫的“言说者”,并且会持续重复和改造他们的“言语[paroles]”。

因为这些话语构造所生成的艺术品在结构、形式和材料方面,即使不是完全一样,也都大同小异,所以传统的艺术史方法就面临两种可能性。要么继续比格尔的先验批评(至于这种理论是基于政治还是美学并不重要),拒斥新前卫,因为它们相较于“原创”的本真性和正经性都不充足,简直像骗子;要么就完全转向其反面的(也是补偿性的)鉴赏方式。这种方式试图提升种种新前卫活动(其处理手法常常近乎怪异),将它们转换到像大师全集那样的传统高雅艺术的画册之中,其中每个对象都再次具有了内在自足性,其意义成了其“精华”的一种功能。[8]

但是,正是这种将艺术作品当作一个完整的、自我封闭的、自足的存在这种传统观念,是新前卫的重复要质疑的。即便比格尔赞成作品作为碎片、开放式的结构,他也没有意识到,在那样一种开放式结构之内,所有的形式和材料(更不用说图像)元素,都不再能担当传统的语义学功能,而这种功能在他看来是原创性前卫实践所必不可少的。所以,这些作品不可避免地发展到了比格尔所批判的“语义萎缩”的状况。这个状况违背了比格尔的期待,他期待的是一种碎片式、开放式作品内的传统意义结构,一种与艺术品本身的种种元素同在的、有核心、有整体性的意义,却又还能保持与现实世界的一种指涉关系。

然而与此相反的是,新前卫作品的那些重复结构(及其显而易见一模一样的色彩、形式和结构元素)阻止人们去感知一种内在意义,并且驱逐了这种传统结构。它将意义推向外围,转移到了语段的层面,让意义具有了偶发性和他律性,更为依赖语境。结果是,从作品的内在品质上再也无法让它们彼此有所区分。(在杜尚的两件现成品之间,或是沃霍尔的两幅罐头汤绘画之间做出形式上的比较,能有什么意义呢?)正因此,新前卫艺术也没法与历史前卫那些范式先行者区别开来;从结构、形式和色彩上,罗德琴科和克莱因的三联画乍一看也是一样的。

因此很显然,新前卫艺术意义的获得很大一部分要来自于传统意义上的作品“外部”,也就是说它的接受过程。这涉及众多外在因素,比如观众的性情和各种诉求,作品需要呈现的文化合法性,还有在诉求和合法性之间的体制性中介。因此,对于一件新前卫艺术作品来说,意义显然成了一种投射,成了美学和意识形态授权之事,为一个特定时期的特定共同体所共享。

当伊夫·克莱因决定重复单色画的现代主义策略时,他似乎意识到了这一切。他把所有内在矛盾推演到了逻辑的极致。1957年,在他一个最“臭名昭著”的展览中,他在米兰的一个商业空间放置了十副完全一样的蓝色单色画。克莱因所称的“单色画冒险”的含义,乍一看似乎是暗示着绘画本身的继续受到了威胁。实际上,罗德琴科那些单色绘画就已经导向了他的绘画生产的结局。通过将色彩最后残余的一点神话般的、超验性的意义给剔除,以序列化和无穷复制性将绘画变成彻底的无个性的作品,将现成品状态渗透到绘画中,凡此种种,都让绘画这种独特的物品、瞬间的灵光般体验,似乎遭到了最后的打击。我们现在置身于一个对结构类似或雷同的东西进行无穷复制的世界,正如我们在五六十年代看到的如此多艺术家的作品一样,它们完全解构了那种封闭的、有中心的、自足的艺术品,也完全解构了那种大师全集式的有机的发展过程。

但是,在克莱因的图画生产和他想要生成的感知体验之间依然存在着精神分裂症似的分裂。正如他自己对1957年那个展览的观察所证明的那样:

所有这些蓝色单色画看上去都差不多,但观众们可不这么想,他们认为这些画都各不相同。这些艺术爱好者在画面前走来走去,沉思默想,仿佛他们真心喜欢并且沉浸在蓝色的世界中。

无论如何,尽管都是蓝色,并且处理方式也相同,但每一副绘画的每一片蓝色世界都显示出一种截然不同的本质和气氛,彼此都不相似,仅仅在形象上或某些诗意片刻彼此类似……

最有意思的是那些买家,他们挑选属于自己的那一副,询问价格并支付,价格当然各不相同。这说明了一件事:观众绝不仅仅是从物理外观上来判断一个绘画品质的,一定还有些其它什么东西。

所以,我在寻找绘画真正的价值,也就是说,假设两幅绘画在外观辨认上非常近似,比如线条、颜色、涂抹、形式、格式以及绘画表明的浓度和技巧,但其中一幅是由一位“画家”所画,而另一幅是由一位技巧熟练的“工匠”所绘,尽管两者一般来说都被公众视为“画家”。这种看不见的实际价值意味着,这两幅画中,其中一幅是“画作”,而另一幅不是。比如维米尔(Vermeer)和米格伦(van Meegeren)就是这两者的代表。[9]

正是当克莱因竭尽全力(或者是开玩笑的?)试图保持绘画不受侵蚀,当他全力尝试把绘画保持为一种神圣而拥有特别体验的形式时,他最深刻地揭示了绘画生产已经在何等程度上受制于文化工业的种种境况。(我们不清楚他这种洞察是无意的,还是故作无辜的反讽。)现代主义王国曾经是一个抵抗意识形态的总体化要求的领域,也是抵抗物体的使用价值和交换价值的一个领域,这领域提供一个避难所和乌托邦,让我们的认知和幻想、感觉和领悟这种种体验还能整合起来,让原初的过程保有着它至上的地位。但现在,这一王国却正在逐渐被转化为一个专业领域,为享有特权的观众专门提供满足其奢侈恋物癖的产品。

但是,不仅如此,我们从克莱因的解释中可以发现,现代主义图像策略的各种特点,及其启蒙主义工程,都彻底被调转了方向。对罗德琴科来说,是单色画面的可触感(可以说是其浮雕特性)暗示着对资产阶级静观式感知模式的废弃。而克莱因正是把静观看作适合他的作品的欣赏方式。罗德琴科尽力去除彩色的神话性的和超验的意义,而克莱因却又提出了各个作品中的一种“精华”,一种诗意瞬间的气息。最后,很明显,从罗德琴科的实证主义工程以及马列维奇和利西茨基的陈述来看,单色画策略最为激进的一种暗示,就是以其对作品灵光的系统性的消除,重新定义了艺术家的角色,废除了画家的手艺技巧[patte]及其专业视角。相比之下,克莱因的声明反而是将人工重构艺术品的灵光当作核心工作,所以他必须从逻辑上,把复制的或仿制的艺术,跟重构的、有灵感的、原创的、有创造天赋的艺术区分开来。

然而,对艺术家传统角色的重构必然是神话化的。从这种修复中涌现出来的产品必然是拜物性的。说它们是拜物的,首先是因为它们的光晕品质是被它们的商品属性所支撑的。克莱因坦率地提到了交换价值的等级性,这揭示了神话诞生的过程。第二个可能更重要的原因是,产品的拜物本质源于对现代主义自身历史遗产的拒绝,这一点对拜物属性的形成非常关键。新前卫在接受和重复老范式的过程中,都没有公开承认单色画策略的本源涵义及其随后的发展(例如从构成主义转变到生产主义)。新前卫的基本功能不是去重新检查美学知识的历史之躯,而是为战后重生(或新生)的自由主义资产阶级观众,提供文化认同和合法化的种种模式。这些观众寻求一种能够满足他们自己需要的前卫的重构,对审美实践的去神秘化当然不在这些需求之列。将艺术整合进社会实践也不是,正相反,他们需要的是艺术与景观的结合。只有在景观之中,新前卫才能找到他的用武之地,它可以提供关于激进性神话的假象,也只有在景观之中,它对那些现代主义的过时策略的重复,才能披上可信的外衣。

Yves Klein / Untitled Blue Monochrome / 1957

对于克莱因(以及他的众多辩护者和解释家)来说,他的一个主要成就,在于将颜料从其传统的约束性媒介中“解放出来”。他发明和混合了一些新的材料去创作他获得专利的国际克莱因蓝,秘诀在于使用丙烯作为粘合剂,使得蓝色颜料看上去清澈流畅,就像粉末撒在画布之上。也许看上去有些自相矛盾,但正是这种对于绘画表面细节的极端热情,最辛辣地预示着现代派对结构透明度的关切走到了尽头。任何改善它、提高它的精细度,或是延长这种范式生命的企图,必然导致拜物化。

因此,我们发现我们的假设从材料和程序两方面都得到了验证,所以必须认真审视罗德琴科和克莱因的三联画之间的实际区别。后者决不只是略改了前者颜色的直接重复(从黄色到金色、从红色到品红、从蓝色到“国际克莱因蓝”),而是,罗德琴科的三联画完成了现代主义的、唯物论的工程,以便抛弃资产阶级文化中与高雅艺术如影随形的神话和迷信的最后残余。因此,罗德琴科的作品在推进人们接受一种新的集体文化。与此相反,克莱因的三联画重新提出了艺术作为超验式否定和秘传式体验的观念,而且恰恰在这样一个时期:企业资本主义下的大众文化,正在废除资产阶级文化中所有个人体验的残留,消解高雅艺术的所有抵抗功能。

那么,从新前卫范式重复的这种种细节的材料和程序特征来看,情况就清楚了,曾经催生了现代主义工程的资产阶级公共领域已经被彻底改变了,现代主义文化已经无法在个体与公众之间发挥调节功能。正是这些在现代主义启蒙工程中发展起来的策略,随着它特有的传播形式(总体商品化)和文化体验(景观),促进了资产阶级公共领域向企业式政府的公共领域的转变。

【注释】

[1]彼得·比格尔:《前卫理论》,迈克尔·肖,明尼阿波利斯,明尼苏达大学出版社,1984年,第109页。

[2]同上,第62页。

[3]同上,第61页。

[4]同上,第63页。当考虑到当下后现代主义艺术生产的时候,这个表述的内涵显得特别成问题。后现代主义艺术那些愤世嫉俗的辩护者恰恰认为,后现代主义艺术是一种价值自由的艺术实践。它的基础是前卫艺术的终结和所有历史风格通过拼贴和挪用同时存在的可能性。比格尔对新前卫的讨论没有考虑到六十年代末和七十年代初的那些艺术实践(他的著作于1974年在德国首次出版),而这些艺术实践激进地批判了“前卫艺术的体制化”,比如,艺术家马塞尔·布达埃尔、丹尼尔·布伦、汉斯·哈克等艺术家的作品。关于对比格尔理论中这一方面的更成熟的批评,可以看我的评论文章《前卫的理论》,载于《美国艺术》,72卷,第10期,1984年11月,第19-21页。

[5]关于单色画的历史,更开阔和出色的讨论可以参阅伊夫-阿兰·博瓦的《马列维奇、勒卡雷、零度写作》一文,载于《黑点(Macula)》,1978年第一期,第28——49页。

[6]亚历山大·罗德琴科:《与马雅可夫斯基一同工作》,载于《从绘画到设计:20年代的俄国构成主义艺术》,科隆,楚格画廊,1981年,第191页。

[7]引自博伊斯的文章,第37页;最先发表于汉斯·阿尔普和埃尔·利西茨基编著的《艺术运动(Kunstismen)》,慕尼黑,尤金·伦奇出版社,1925年,第ix-x 页。

[8]关于这一方式的最新的实例,可以参见约翰·博尔特《形式的零度》,载于《关于缺席和在场》,纽约,肯特艺术,1986年。

[9]伊夫·克莱因:《单色画冒险》,翻译并引用在南·罗森塔尔:《辅助悬停:伊夫·克莱因的艺术》,载于《伊夫·克莱因》,休斯顿,莱斯艺术学院,纽约:艺术出版社,1982年,第105页。

注:本文译自October, Vol.37(Summer, 1986),译稿收入《20世纪西方艺术批评文选》(沈语冰、张晓剑主编,河北美术出版社2018年)。

[美]本雅明·布赫洛(Benjamin Heinz-Dieter Buchloh, 1941- ),德裔美籍艺术史家和批评家,现为哈佛大学现代艺术梅隆讲席教授,《十月》杂志编辑,2007年因其对当代艺术批评的贡献而荣获第52届威尼斯双年展艺术批评金狮奖。布赫洛对战后欧美艺术家多有专门研究,同时又具备德国学者的理论视野。他着力扭转比格尔《前卫理论》(中译《先锋派理论》)的偏颇,为新前卫的正当性进行有力辩护。著有《新前卫与文化工业:1955年到1975年间欧美艺术评论集》(2003)、《形式主义与历史性:20世纪艺术的方法和模式》(2015)等。中译本有《新前卫与文化工业:1955年到1975年间欧美艺术评论集》,何卫华、史岩林、桂宏军、钱纪芳译,江苏凤凰美术出版社2014年。

(编辑:杨晶)