图1 委拉斯开兹《教皇英诺森十世》布面油彩,141×119厘米,1650

在弗朗西斯·培根的创作生涯中,以委拉斯开兹的《教皇英诺森十世》为基础,在20世纪50年代至60年代间创作的许多教皇绘画无疑是其作品中最优秀的一个主题——其中最具代表性的正是《根据委拉斯开兹的〈教皇英诺森十世肖像〉的习作》,除此之外,还有譬如《教皇I-III》、《肖像研究I-VIII》、《小幅肖像研究》、《对“尖叫”教皇的研究》等等。培根的教皇绘画囊括了许多他绘画中的核心主题,譬如作为教皇形象的重要面部特征——“尖叫的嘴”。培根在二战后的艺术创作正值存在主义潮流的兴起时期,因此“尖叫的嘴”不同于其他面部表情的语境,蕴含了存在主义的意蕴——孤独、痛苦、信仰的丧失、大屠杀的阴影都在处在精心设置的语言框架中的鬼魅般的教皇身上凸显了出来。

作品的图像来源

1.培根对委拉斯开兹《教皇英诺森十世》的研究与再创造

《教皇英诺森十世》(图1)是17世纪西班牙画家委拉斯开兹最为成功的肖像画之一:画面中,教皇双手软弱无力地放在椅子上,双唇紧闭,眉头深锁,目光斜视,脸部气色阴沉,同时又流露出坚毅的神情,但是无法掩盖专横狡诈的性格和虚弱的精神状态。就色彩而言,画面以大面积的红色为底,烘托出了一种威严的宗教氛围,白色的法衣与红色的披肩形成了鲜明的对比,衬托出教皇的面部——高度的写实技巧使得委拉斯开兹在将这幅作品献给教皇的时候,教皇本人也忍不住惊叹道“过分像了”。

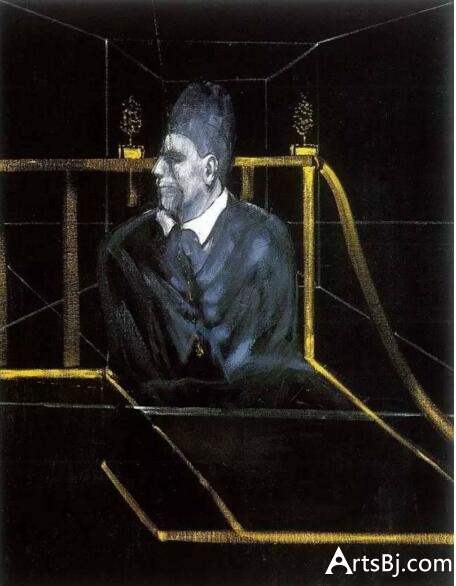

培根从未承认自己见过委拉斯开兹原作,只是提到自己在书上多次看到他的作品,然而面对培根的教皇图像尤其是《根据委拉斯开兹的〈教皇英诺森十世肖像〉的习作》(图2)时,我们确实可以感受到培根受委拉斯开兹原作的影响:画面的构图、教皇紫色的帽子和披肩、白色的领子和法衣以及金属质感的椅背无不暗示了与委拉斯开兹笔下英诺森十世的联系。培根在与西尔维斯特的谈话中说道:“教宗的绘画和宗教完全无关;它来自对委拉斯开兹的《教宗英诺森十世》图片的执着迷恋……因为我认为那是有史以来最好的画像之一……它为我开启了各种感情和想象的领域。”〔1〕培根通过扭曲变形的手法将委拉斯开兹笔下看似自信而放松的教皇转变为一个如幽灵般大张着嘴、似乎在尖叫的受害者。“仿佛被束缚在电椅上一般,这个穿着滑稽的教皇形象好像受外力和内部的精神驱动在不自主地颤动(这里是一个比方,培根本人并不认同这种说法)。委拉斯开兹的英诺森肖像的永恒的安详宁静被培根的坐在电椅或处于困境的无个性特征、无理智和受折磨的不由自主的尖叫的教皇所取代。”〔2〕

图2 弗朗西斯·培根根据委拉斯开兹的《教皇英诺森十世肖像》的习作,布面油彩,153×118厘米,1953

作为杰出的现实主义绘画大师,委拉斯开兹声称只画自己能看到的东西,并在画布上留下真实可信的形象——在此,教皇个性品质的流露以及内心世界都得到了淋漓尽致的展现,其所具有的客观性显而易见,我们完全感觉不到任何画家的主观情感。在培根的笔下,委拉斯开兹的教皇形象已经不复存在——培根画笔下的教皇完全缺乏写实的细部描绘,而是运用了粗放的笔触和色彩使得人物形象缺乏具体辨识性。

2.培根对爱森斯坦《战舰波将金号》元素的借用

《战舰波将金号》是苏联导演爱森斯坦1925年拍摄的电影,主要讲述了一个无产阶级反抗残暴统治的革命故事,影片中最为经典也最具震撼力的一个场景:1905年,沙皇军队走下奥德赛阶梯,镇压波将金战舰上反抗的水手们,对他们疯狂地开枪。其中,一个推着婴儿车的护士右眼遭受了致命的一击,滴着鲜血,她大张着嘴,惊恐而痛苦地叫喊,破碎的夹鼻眼镜从脸上滑落(图3)。

图3 尖叫的护士,来源于爱森斯坦的《战舰波将金号》

培根1935年观看了这部影片,之后一直重复观看。当西尔维斯特提到培根使用的图像是来自《战舰波将金号》中呐喊护士的停格照片时,培根回答道:“那是我在开始画画之前所看到的一段影片,令人印象深刻。有阵子我希望——不带任何特殊的心理学因素——有一天能画出最佳的人类呐喊。我无法办到,艾森斯坦做得比我成功……”〔3〕在“教皇”主题绘画中,培根将这个护士的形象移植到了经过变形了的英诺森十世的形象上——教皇大张着嘴,裸露着牙齿,眼眶外部以细线画出的两个不规则的椭圆都暗示了与定格画面上护士形象的联系——惊恐的尖叫与破碎滑落的夹鼻眼镜。

3.培根对提香的《红衣主教菲利普·阿钦托肖像》元素借用

教皇绘画的传统,是由拉斐尔开创,由提香继承。培根“教皇”主题绘画的另一个更久远的艺术史图像来源即提香的《红衣主教菲利普·阿钦托肖像》(图4)。在提香的这幅作品中,教皇的姿势与委拉斯开兹笔下的的英诺森十世相似,都是端坐在椅子上,手搭在扶手上,面向观者。而提香的这幅作品的特别之处就在于画面的右侧垂下了一层透明的纱帘,但因为帘子是透明的,所以并未将教皇完全遮住,而是模糊了教皇右边的脸部、眼部和手部。培根在“教皇”图像中,复制了这种模糊的效果,好像整个画面都布满了纱帘,但是纱帘在这里已不再具有提香画中纱帘的意义,这或许与培根对摄影术的兴趣相符:“我希望能画出看似可以折叠的头部,正如窗帘的褶皱一样。”〔4〕这使得培根的作品更呈现出了一种现代感,以及影片形象投射到窗帘褶皱的一种虚幻的呈现。

图4 提香《红衣主教菲利普·阿钦托肖像》布面油彩,114.8×88.7厘米,1558

综上所述,培根的“教皇”主题图像主要来源于传统艺术史经典图像和其所处时代的经典影像,艺术家通过解构、变形和重组创造了自己独特的艺术语言。培根认为:“伟大的艺术是对现实的关注与再发现,是对我们自身存在的认知与重新关注——一种再次集中与浓缩……透过时空来揭开事实的面纱……真正优秀的艺术家揭开了这些面纱。”〔5〕“影响”确实是传统艺术史和艺术批评史的一个重要概念,在艺术史中,传统对于艺术家的影响方式是很多元的,对于培根而言,他主要是以自己的方式和理念将传统的经典图像解构杂糅,在重新关注传统图像的基础上给与自己作品以清晰的阐释。

选择教皇主题的原因

1.心理因素

在访谈中,培根常常表现出对宗教的蔑视。然而他仍然在运用基督教传统的象征符号,尤其是钉刑和教皇的主题。他为什么对教皇的主题如此迷恋?笔者认为,这一方面与培根对宗教和权威的态度有关。

在培根的观念中,委拉斯开兹的形象集中表现了教皇的象征意义,但是这种象征意义在培根的生活中被赋予了社会——政治的语境,在不同程度上产生了共鸣。在宗教的层面上,培根意识到了教皇形象的宗教和社会意义:他出生于爱尔兰都柏林,由于新教和天主教之间的激烈斗争,宗教冲突在爱尔兰社会生活中是一种普遍的经历。此时,培根在新教运动中长大,同时1919年游击战爆发,爱尔兰共和军建立。童年时期,培根对宗教的理解是以社会和宗教的紧张关系为特点的。宗教也引发了他生理上的一种威胁感——培根曾经与祖母居住在一起,他的祖母嫁给了基尔代尔的警务处处长,根据培根的回忆,祖母的房子被沙袋包围着,道路上挖了狙击手战壕,这致使他的童年一直都弥漫着一种紧张而危险的气氛。暴力和宗教并存于培根的经历中,因而,培根对于教皇的理解,是以敌对和冲突的社会——政治环境为背景的。

另一方面,培根对教皇主题的迷恋也许还有更深层的心理因素(此处只是在阐释一种可能性)。在欧洲历史相当长一段时间里,教皇都具有至高无上的地位,尤其在英诺森三世在位时,教皇权势达到极盛,罗马教廷成为中欧和西欧一切宗教事务和教义问题的最高执行机构。所以教皇常常与独裁、专制等这样一些意义相联系。

“教皇”这个词的词源即Papa,可以同“父亲”联系在一起。精神分析理论认为,童年的记忆“现在形成的不重要的记忆印象是掩蔽性记忆,这种记忆与被压抑的不能直接表现出来的早期的经验相联系……是一种永恒的、固定的记忆,因为这种似乎微不足道的童年记忆有巨大的力量与我们相伴相当长的时间。”〔6〕童年时期,培根和父亲相处得并不好,与母亲也很少交流——其父亲是一位驯马师,性情难处专横,神经极度敏感。当培根患了哮喘,他父亲给他的“治疗”就是以其爱尔兰式驯马师的方式经常恶狠狠地鞭打他,并且用驯马师的语言来嘲讽培根。培根14岁时就有同性恋倾向,十五六岁的时候试穿母亲的内衣被父亲撞见,从此被赶出了家门。当培根的同性恋倾向日益显现,父亲宣布了与他脱离父子关系。两年后,培根的父亲试图彻底赶走培根,并将他交托给自己的朋友,送到了柏林。这是极具灾难性的,因为培根父亲的朋友鼓励甚至与培根共有这种性取向。根据培根的记忆:“事情是这样的,我和父母亲向来就处不好。他们不希望我成为画家;他们认为我只是一个浪子,尤其是我的母亲……我的父亲心胸十分狭窄……他爱和别人争吵……他当然和我处不来。”〔7〕培根甚至在几十年后,依然称其父亲为“坏蛋父亲”,一个“失败的驯马师”,一个“彻彻底底的混蛋”和一个“愚蠢的老家伙”。

心理分析学家认为:“表现艺术所传达的深刻体验,主要来自他对遥远的、记不清的童年时代的某些经验的触动……引起一种似曾相见的情绪体验。这种莫名其妙的深切体验,乃是儿童时期经历过一连串情感体验的再次萌发。”〔8〕童年的经验会对一个人的性格产生很大的影响,这种影响会伴随艺术家的一生,并贯穿于艺术家的整个创作中。弗洛伊德认为:一个人的“思想发展过程的每个早期阶段仍同由它发展而来的后期阶段并驾齐驱,同时存在。早期的精神状态可能在后来多少年内不显露出来,但是,其力量丝毫不会减弱,随时都可能成为头脑中各种势力的表现形式。”〔9〕在培根的眼中,父亲无疑是蛮横专制的,或许这对培根选择教皇主题并对其进行扭曲变形有一定的影响——也许这是培根一直压抑已久的希望能够反抗专制父亲的强烈欲望的另一种形式的替代性满足与释放,从而抚平父亲带给他的伤害。因此,虽然培根通过复制品也可以接触到其他绘画大师的作品,但他似乎并不仅仅满足于画面的形式之美——因为这并不能完全传达并满足培根的愿望。

根据弗洛伊德理论,培根对于教皇形象的迷恋影射了一种反向的俄底浦斯情结,在他的恐惧感中被敬畏的并不是母亲,而是父亲。儿子与父亲的关系通过性的迷恋变得复杂,培根声称他的父亲唤醒了他的身体。他回忆道,他几乎没有理解他当时对父亲是一种有关性方面的吸引。十分具有争议的是,培根在教皇绘画中表现了与父亲这种复杂的关系:他通过对委拉斯开兹的教皇英诺森十世的再创造提升了教皇的意义,同时又通过一种尖刻的处理方式颠覆了他。培根转向教皇形象或许也是一种治疗的方式——在施虐与受虐的父子关系中颠倒了角色,即其实是他的父亲在遭受痛苦,他则宣扬了自己的自主权。具有讽刺意味的是,培根运用了他父亲所反对的媒介——颜料——作为折磨他的工具,并将父亲禁锢在了一个没有空气的绘画空间中。培根的父亲在其无意识中发挥了极为有力的影响——甚至当父亲死后,培根仍然活在他的阴影中,用心理学的术语来说,正是一种“被压抑的回归”。佩皮亚特指出,大约是在20世纪50年代,虽然培根父亲已经去世十年,但是他的存在依然超越了死亡以至于培根仍然需要通过创作一系列咆哮出愤怒和痛苦的《头像》来使自己逃脱这种阴影。

天主教对同性恋的排斥或许也是培根诅咒教皇的另一个原因。培根极力抵抗被教皇控制,对教皇尖刻的处理也可以被视为“杀死教皇”的企图。此处,教皇的尖叫打破了画面的平静,磨灭了教皇形象的权威。弗洛伊德将嘴部视作第一个性感带器官。从这个意义上来看,培根或许也在探索嘴部的性暗示,他通过将教皇描绘为一个被肉欲压抑的形象来诅咒教皇对同性恋的谴责——尖叫暗示了教皇所忍受的被禁锢的性欲。从生物学的角度来看,培根或许是将自己的痛苦施加在了教皇身上,他的形象瓦解了,他在痛苦地尖叫。另一种解读则是培根自己在尖叫——尖叫即培根对天主教权威的愤怒的表达,尤其是在对待同性恋的问题上。

2.当代的回响

培根对教皇主题的选择和对委拉斯开兹作品的模仿或许还可以归因于西班牙艺术当时在英国备受尊崇的地位。此外,18世纪时雷诺兹大力推崇古希腊罗马艺术和文艺复兴时期的艺术,宣扬纯正的艺术趣味和艺术法则,并倡导的“宏伟风格”——培根并没有试图与这种风格建立一种直接的关联,而是宣称自己对于反传统文化的兴趣,这也是英国视觉艺术传统的另一个特点。讽刺的,甚至是怪诞的风格与崇高以及史诗般的艺术观并行,形成了一种反传统,在培根的作品中达到了极致。〔10〕换句话说,培根绘画既是一种背离,又是对于“宏伟风格”的独特再诠释。从培根的人物形象来看,教皇确实皇变成了一位平凡的甚至是反英雄式的人物。

“培根是否背离历史肖像画的标准或许是由他是否能在这个标准中找到自己的地位来推动的。”〔11〕培根晚期对这些模仿英诺森十世作品的评价是否定的,这或许也可以理解为培根认为自己并没有使得英诺森这个模特彻底变成自己的。〔12〕甚至按照梅勒的说法,培根最初并没有试图通过反传统的手段使自己能够与委拉斯开兹相提并论,而是希望能够宣扬自己与“宏伟风格”相对立的立场。总的来说,培根从一开始就希望在国际艺术大背景下占有很高的地位——所以不论他的成功是以“宏伟风格”来评判还是与之相反,都无关紧要。

此外,或许培根也意识到了20世纪有许多艺术家激烈地甚至是具有毁灭性地对古典作品进行处理和再创作,从而对“艺术”的概念进行了新的诠释:如马歇尔·杜尚触及破坏和创造之间的微妙的界限,对达·芬奇的《蒙娜丽莎》进行了重绘,在蒙娜丽莎的脸上画上胡子,而且在下面写了L. H. O. O. Q,意思是“她有一个热乎乎的屁股”,这在20世纪的艺术中是非常突出的一个例子;1936年,萨尔瓦多·达利创作了《带抽屉的米罗的维纳斯》,并在作品中多次出现了米勒的《晚祷》;约翰·米罗在1950年前后也重复了相类似的创作过程。

就培根的作品包含变形的因素来看,超现实主义或许为培根提供了创作灵感和源泉;另一方面,加斯顿·巴什拉在1940年出版的《否定的哲学》或许也在培根的变形中起了一定的作用——其中心思想即否定总是伴随并包含着其所否定的——在艺术界中非常有影响力,激发了艺术家极大的兴趣。培根的大部分作品以模糊的形式呈现出来,他戏剧化了形式构成与分解的过程——粗放的笔触与不稳定的形式结构、常常呈现出一种粗拙的效果、刻意营造的不清晰的空间概念等等,最为重要的是,“他的形象似乎受制于一种不停变换的过程,并带有一种消解为纯物质以及在难以辨认的粒子和标识中失去自我的倾向——所有的这些因素都为绘画提供了相当程度的真实性,并提升了其暗示性,这种暗示性不仅是视觉的,也是心理的。”〔13〕

《教皇的悖论》(1951年)——在黑暗的极权主义的世界中,格雷厄姆·格林将教皇描述为一个将各各他作为长期理想避难所的人,他的眼睛被厚厚的镜片所遮蔽——在探寻培根选择寻回战后那种来自精神的猜疑力量的原因中也是极具启发性的。〔14〕梅勒提到了格林(Graham Greene)的庇护十二世(Pius XII)——培根在创作中多次运用了庇护十二世的照片(1939—1958),甚至也画了许多关于这个教皇的带有想象性的肖像。值得一提的是,在1963年,剧作家罗尔夫·霍赫胡特(Rolf Hochhuth)的政治舞台剧The Deputy制造出了一场有关天主教会在法西斯集权统治下的角色的争论,这场争论在德国人中引起了强烈的愤怒,并成为一场具有国际性的激烈讨论。因而在培根的教皇绘画中,培根质疑的“不仅仅是教会作为一个机构所具有的权威,或许也是以非常具体的庇护十二世的声望为例来质疑教皇的声望,这一点也是具有合理性的”。〔15〕当然,培根并不是一个政治画家,而是一个对当代环境和场景具有极度敏感性和高度接受力的观察者,所以,当培根在绘制尖叫的教皇时,当代的很多信息在培根的潜意识中起了作用。

教皇的尖叫与解读

1.教皇的尖叫

培根笔下教皇的面部最为明显的特征就是大张的嘴,似乎从玻璃盒子中传出了令人窒息的尖叫,譬如他1950年绘制的名为《无题》的教皇像(图5)。此外,培根的部分系列的教皇图像之间具有很明显的关系,这主要展现在教皇面部表情的变化中:《教皇I》(图6)展示了教皇紧闭双唇凝神直视观者;《教皇II》中,教皇上身向后退缩,脸部露出绝望的恐惧,同时张大嘴,似乎是恐惧致使其夹鼻眼镜从鼻子上滑落;《教皇 III》中,教皇的脸部被扭曲,仿佛抽搐,以至于个人特点再也无法被辨识。〔16〕威尔兰德·斯琴米德对这一系列作品进行了分析,认为尖叫在这里有原始尖叫的特质,尖叫和尖叫本身才是作品构成的核心。斯琴米德说道:“这产生出的结果呈现为对空间和自由的基本需求,因此,这种尖叫可以被解读为‘尖叫的空间’。”

图5 弗朗西斯·培根《无题》布面油彩,198×137厘米,1950

图6 弗朗西斯·培根《教皇一》布面油彩,198×137厘米,1951

在接下来的几年中,尖叫的嘴作为中心主题不断重复出现在培根的作品中。1953年,培根绘制了一系列名为《肖像研究1-8》(图7-8)的作品,这些也都是教皇主题的绘画:在其中的四幅作品中,教皇是闭着嘴的;在另一幅作品中,教皇捂着鼻子,似乎被一些令人不愉快的气味所干扰,所以脸的下部被模糊了;在另外三幅作品中,教皇的嘴先是半张着,牙齿清晰可见,然后就是大张着嘴,好像在叫喊,最后是完全张开,似乎正在尖叫。这一系列图像的内容也是相互关联的:教皇起初凝视着观者,第二幅则转向了一边,之后是对其自己的处境表现出一种惊讶,第四幅则是防卫性的举起右手放在面前,第五幅裸露牙齿,闭着眼睛,第六幅展示出一种极度的恐惧,第七幅仿佛发出极具穿透力的尖叫,最后则是一种面对威胁而极度无助的姿态,同时身体表达出了一种防御性和恐惧。这一系列图像分为多个独立的场景,却又好似片中连续的片段。起初,人物看起来是静止的,然后人物面部表情从一幅图片到另一幅图片开始发生新的变化,虽然处在一个极具限制性的场景中,但是人物身体姿势愈发紧张剧烈,最终达到了一种令人惊厥的歇斯底里。〔17〕

图7 弗朗西斯·培根《肖像研究二》布面油彩,152.7×116.9厘米,1953

图8 弗朗西斯·培根《肖像研究五》布面油彩,152.7×117.1厘米,1953

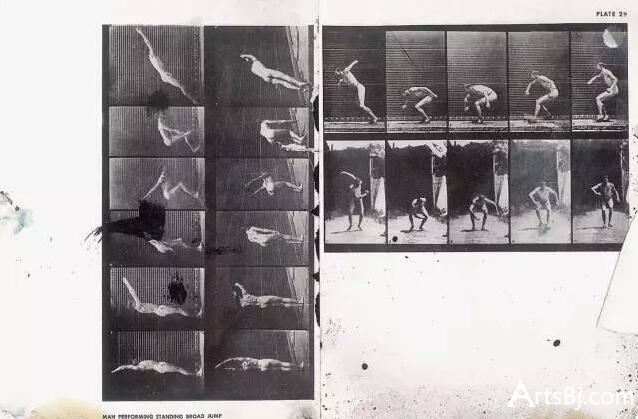

在此,教皇面部表情与爱森斯坦影片中的护士之间的关系又再次显露出来,尤其是掉落的夹鼻眼镜。这一系列的图片明显展示出的是一张接着一张,前一张暗示着后一张的出现。培根一系列肖像研究的灵感之一无疑来源于摄影——影像的连续镜头或许是培根对于连续性运用的原因,譬如蒙布里奇《运动的人体》就深深吸引着培根。萨姆·亨特也提道:“培根在其教皇系列中大胆尝试了影像的连续性,他将传统伟大艺术的纪念碑性与胶片的‘现代性’结合了起来。”培根则宣称自己画了这一系列部分是由于他以不同的方式和转换的角度和秩序来观察形象。〔18〕

图9 弗朗西斯·培根 对委拉斯开兹的研究 布面油彩 198×138.2厘米 1950

培根于20世纪50年代将创作转向了教皇的主题(图9),他1955年创作出的《小幅肖像研究》(图10)似乎是对这一系列八幅教皇绘画的反映和总结,它们以更为集中的形式展示了一些相同的元素——再次出现尖叫的嘴和空洞的眼。他于1961年又画了另外一系列的六个形象(图11),60年代末又出现了一些孤立的样本。

图10 弗朗西斯·培根《小幅肖像研究》布面油彩,61×51厘米,1955

图11 弗朗西斯·培根《教皇研究六》布面油彩,152.5×117厘米,1961

2.解读教皇的尖叫

有关培根绘制尖叫的教皇到底是为了表达什么,我们无法得出一个确切的结论。如果从培根作品的接受来看,譬如有评论说画家将教皇置于“一张连接到电源”的座椅上。〔19〕大卫·西尔维斯特在1954年的一篇文章中强调了人类的尖叫做为定义培根作品特征的重要性〔20〕。米歇尔·莱利(Michel Leris)就关于培根作品中的牙齿做了如下评论:“……培根笔下的人物常常展现出他们的牙齿……这或许是因为我们从来没有走进过最为华丽表象下隐藏着的恐惧。”〔21〕如此来看,培根向我们展示的是否一方面是统治者、高层管理者或是煽动者,一方面又是囚犯、受害者或是被压迫者?是否培根展示的是一个当权者正处于生存焦虑或存在危机的关头?抑或是处于公众形象消失和社会地位消失的关头?〔22〕这为理解画家的教皇图像提供了一些思路,但也留下了一些无法解释的问题。

从另一个层面来看,培根的创作深受摄影技术的影响。培根注重表达瞬时性,蒙布里奇以大量单幅的图片捕捉并证实了人和动物的运动连续性(图12),培根则叠加和结合这些不同的表情,并将其浓缩至自己的描绘中。这种视角明确表现了培根试图通过避免描绘确切的细节或意义,从而强调人类情感和表情的不确定性及不可知性。更进一步来说,教皇的尖叫并不意味着任何特定的东西,而是引发了一些不具体的东西。观者获得的是一些暗示,但是不知道那是什么。培根作品以审美的方式捕捉到了存在的空洞与无意义,呈现给我们了一个贝克特式的世界。

图12 梦布里奇《运动的人体》270×195厘米

早在1949年,评论家就将培根的视觉世界与存在主义联系到了一起。虽然培根的作品与时代和环境有一定的关联,但我们不能简单将其视为特定环境和时期的产物。冷战时期极具威胁性的氛围取代了1945年战胜法西斯和纳粹主义的短暂喜悦,在社会中逐渐形成了一种新的共同的恐惧。存在主义哲学家和作家譬如萨特和加缪的作品对许多艺术家的创作都产生了影响。因而,培根作品中极度的幽闭恐惧以及毫无暗示性的情境与存在主义具有联系也有其合理性。根据加缪的观点,世界从根本上说毫无疑问无法改变,然而在反抗中,人们可以找到独有的自我实现和自我肯定。培根在晚些时候也提道:“我认为生活本身是没有意义的,但是我们在自己的存在中给与了其意义。”〔23〕当西尔维斯特提到即使生活本身无意义,作为一个画家是否能够找到一些活力去做自己信仰的事,培根答道:“当然。但是不是对事物的信仰,而是信仰本身……我们通过我们的发展和推动给了这个毫无目的的存在一种意义。”〔24〕从这个意义上讲,尖叫的教皇不仅是面对其地位和社会形象消解时焦虑感的迸发,也是对“上帝之死”的视觉呈现。根据梅尔森说的观念:对于很多存在主义者来说,允许基督教存在的可能性是一个让步甚至是失败。尼采则意识到,为了实现存在主义的精神,上帝必须要从文化语境中被消除。培根作品中的其中一种感受上帝死亡呈现的方式就是对于钉刑和教皇的高度非传统运用。在上帝死亡后,钉刑在基督教的叙事中已经失去了其象征性的解释,而在培根的作品中成为一个似乎没有任何意义的十字架。培根对于教皇的处理也是类似的。

教皇的象征在艺术史和神学传统中一度是非常崇高的,在此却变成了带有讽刺性和颠覆性的主体。培根的《对委拉斯开兹〈教皇英诺森十世〉的研究》并不是为了颂扬委拉斯开兹的教皇形象,而是反叛委拉斯开兹绘画的理想化价值。戴维斯就培根的教宗形象与尼采《查拉图斯特拉如是说》中名为《退役者》的一部分中提到《最后的教皇》放在一起进行了讨论,并陈述了培根的教宗形象如何呼应了上帝之死,并认为其或许可以被视为“最后的教皇”那种引人怜悯的形象的视觉等同。在这一部分中,教皇接近查拉图斯特拉,当他得知上帝之死后,他宣称:“我已经退下来了,是无主的了,然而我仍然不自由,除了在记忆中外,我没有片刻的欢愉……我是最后一个教皇!”教皇需要上帝来实现自己的身份,没有上帝时,就需要寻找另外一个神,这使他找到了查拉图斯特拉。或许我们可以认为教皇尖叫是因为意识到了自己的命运。如同佩皮亚特所说:“尖叫是真理的瞬间,是所有伪饰和假象剥落的瞬间。”当然,培根的教皇绘画也能令我们联想到同时代其他一些挖掘对人类社会的威胁的作品,最重要的无疑就是贾科梅蒂。

就此而论,美学、艺术等多种类别的层层含义与存在主义以及特定的历史环境交互作用。大屠杀的创伤及战争的恐惧似乎从多个角度证实了一个事实,即残酷的暴力定义了人类的本质。“画家认同尼采的虚无主义并确信艺术可以克服悲观主义。”〔25〕对于培根而言,这也证明了“游走于极端和毁灭之间的生命以及由贪婪和恐惧构成的世界是一种纯粹的美学现象”。〔26〕正如20世纪其他的一些艺术家一样,培根在这方面也是尼采的追随者。

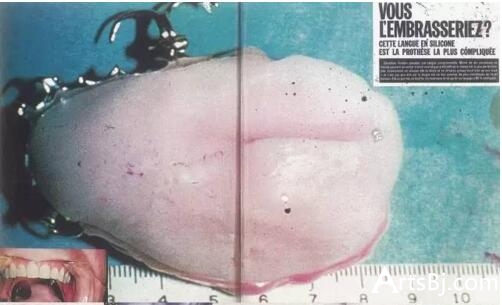

图13 人造舌头的彩页,都柏林城市美术馆,休米巷

3.引发“尖叫”的灵感与视角

培根声称希望自己有一天能创作出最完美的人类尖叫。他时常提到普桑的《屠杀婴儿》,并将其视为典范。同时,培根也将对于解剖的好奇和对美学及艺术史的兴趣结合了起来。譬如培根提到一本在巴黎的时候从一家二手书店买到的医学手册。他对手册中一些手绘的册页极其着迷,而这些图正是绘制口腔与口腔疾病(图13)的。培根还有另外一些医学教科书,包括凯瑟琳·克拉的POSITIONING in RADIOGRAPHY。X光片的影象可以让我们看清人体的内部,很明显,培根对人身体内部的医学影像和对能够展现内部世界在外部世界的具体呈现的过程和形态非常感兴趣。研究人类有机体内部的冲动或许也激发了培根对超自然的兴趣:譬如培根收藏了阿尔伯特·凡·斯诺克-诺兹(Albert von Schrenck-Notzing)的《物化现象》(Phenomena of Materialisation,图14-16)。其中,斯诺克-诺兹用摄影捕捉及证明了的所谓“灵的外质”对培根产生了影响,并使他多次在创作中使用了相同的主题。

在上述背景中,培根对尖叫的嘴感兴趣的原因就显而易见了。培根自己承认——这是一种对于口部的痴迷,并说:“我总是被嘴部的运动和嘴巴及牙齿的形状所触动……被嘴巴和牙齿的实际表象所吸引……我是喜欢嘴巴的闪光和色彩……我总是希望能够描绘嘴部,像莫奈画日落一样。”〔27〕他在几年后也不断重复这种观点,并说自己实际上只是想要将嘴部绘制成一些类似于莫奈绘画的东西。〔28〕他在几年后也不断重复着这种观点,并说自己实际上并没有打算绘制任何尖叫的教皇,至少不是像他们呈现在绘画中那样;实际上,他只是想要将嘴部绘制成一些类似于莫奈绘画的东西。

图14 阿尔伯特·凡·斯诺克-诺兹《物化现象》240×180厘米

乔治·巴塔耶1930年提到,在文明社会,嘴巴不再具有和原始社会相同的意义,但是在极端的环境中,人类的存在始终以一种兽性的方式聚焦在嘴部:我们愤怒时咧嘴露齿,恐惧与害怕时也同样会将嘴巴做为表达痛苦尖叫的器官。〔29〕巴塔耶写道:当人类在痛苦和紧张时向后仰起头部并朝向天空吼叫,嘴部就成为脊柱的延伸并占据着其在动物世界中占有的位置。〔30〕德勒兹认为,所有有生命的东西都来源于多种多样的推动力,这种力可以被想象为一种无意识的运动,流动的时间、模糊的形象、交织的事件和图形。培根作品形象中的身体其实是在期待着自身的一些事情,并在自己身上施加一些力,从而希望自己能够成为一个具体的形象,摆脱目前的状态。“这些作品并没有展示出能以简单的词汇就能辨明的东西,而是暗示了一种不可见的力,这种力抓住了身体,消除了几乎所有有关身份和外表的特点并有效地揭露了其作为感觉或情感的集合。”德勒兹运用了“感觉”的概念描述了这种影响,认为这个概念以其作为尖叫的最极端的形式表达了自己。“并不是我自己试图脱离自己的身体,而是身体试图通过……脱离它自身,简单来讲,是抽搐和痉挛:身体作为丛,试图或等待抽搐,或许这是培根走近恐惧的途径。”对于德勒兹而言,尖叫因此就显示为一种力或行动,整个身体通过嘴部的尖叫脱离出来。尖叫的教皇并没有在看任何东西,他是面对着不可见的东西在叫喊。这抵消并重叠了恐惧——因为它是来源于恐惧,而不是反过来。原因和结果对换了位置:恐惧并没有引发尖叫,而是尖叫的结果。德勒兹解释了这意味着什么——他具体讨论了英诺森十世的图像:“培根创作出有尖叫的绘画是因为他在尖叫的可见性(张大的嘴作为深渊)和不可见的力之间建立起了联系,这是未来的力量……每一种尖叫都潜在的包含了它们。英诺森十世在尖叫,但是他尖叫……正如无人看见……其仅有的功能就是将不可见的力呈现为可见……”〔31〕所有的这些都很明显地说明了《感觉的逻辑》并没有导向一个有关培根作品的特定、具体的结论或是一种严格的、直接的阐释。或许我们可以这样理解,培根作品中的教皇形象并不是一个整体,也不是由于是类似尖叫这种独特的主题而具有特定的意义。确定意义其实也不是德勒兹的意图,或许事实上,德勒兹的目的根本就是完全相反的:譬如“他试图用一些更为令人不安的事物来取代令人不安的事物”,由此产生的不是和谐而是差别,并并不是单一的意义,而是多重意义。

图15 阿尔伯特·凡·斯诺克-诺兹《物化现象》230×170厘米

视觉艺术的其中一个目的是要创造出视觉冲击力,斯琴米德认为,尖叫的嘴在很长时间内都被视为是丑的,它在艺术中是一种极为不适当的主题,并触及了人的审美感知。斯琴米德在对培根绘画中的尖叫进行讨论时提到了莱辛的《拉奥孔》。此处,他赞颂了古典的雕塑家,因为他减轻了痛苦引发的扭曲的表情和主体的尖叫,使其能获得审美接受。“宗教牺牲中的痛苦反而有所缓和——这里的目的是为了引发同情,而并不是通过丑陋令人厌恶或恐惧。因此,世俗的审美认为张大的嘴不再是一种禁忌一点都不奇怪了。”〔32〕哈特穆特·布约莫提到一个事实即:有关地狱的绘画和相似的主题至少有两种视觉传统,其中对于张大的嘴的描绘一直以来都是被接受的。〔33〕“一种是怪诞,是美丽脸庞的反面:此处,非理性的张大的嘴提供了一种非常适合的符号,从而传达一种口唇的欢愉、无限的贪婪或盲目的侵略。第二种传统是解剖的图式和截面——譬如可以想象到的变形或损坏的蜡模,但是最为重要的是医学著作和教材中科学精准的形象。只有在现代我们才能看到审美禁忌与过度大张的嘴之间的鸿沟的明显减小。科学的要求认为嘴巴里的所有东西都应该被展现。”〔34〕由此可见,培根对于艺术表现中尖叫的嘴的兴趣和对医学教材中记录的嘴部和喉咙特征的兴趣或许正是可以拿来解读其作品的双重方式。

毫无疑问,培根笔下的教皇尖叫对于所有的美学分析而言仍然引发了相当大的不安感。培根的作品明显强调了宗教傀儡的矛盾情绪——这个概念似乎指向了欧洲思想史长期存在的一个理论:宗教或神圣的两义性。培根将恐惧植入委拉斯开兹笔下的英诺森十世身上——教皇原本希望得到尊重,但是培根有意将庄严的至高的地位与存在性危险结合起来,并将其置于单个的人物形象中。在培根最具代表性的作品中,这种复杂的多重意义创造出了一种独特的效果——简洁、引人注目、极具暗示性。这些作品产生了一种直接具体的审美体验,同时深刻而不可捉摸。总的来说,培根笔下的这些形象令我们惊讶,令我们着迷,也令我们不安。

图16 阿尔伯特·凡·斯诺克-诺兹《物化现象》89×119厘米

结语

培根笔下的“教皇”图像既是对传统绘画和经典图像的借鉴与再创造——反映了与传统的联系,又是对其所处的时代或者说是他生活的那个“当代”生活中的各种图像、信息、资料以及社会环境和普遍社会情绪的集合和融汇——反映了与当代的联系,更是对其自身艺术创作理念和对于人类、生活、生命等这样一些涉及人类本质命题的理解和观念的表达——以艺术创作的方式呈现和诠释自己的观念。

培根教皇形象中的“尖叫”和“张大的嘴”是完全不同于其他面部特征与叙述语境的,而且在培根着手画教皇图像时,也大量参考了纳粹的肖像画——或许可以说培根的教皇绘画其实也是其所处时代的回响——从某个层面来说,这也可以解读为是一种存在主义的痛苦,人类的脆弱无助和信仰的丧失在此通过空间和表情等一系列因素被凸显了出来,从而形成了独具特色、创造力和吸引力的艺术作品。亦更加使我们明白研究艺术作品,除了艺术家自身的修养和理念外,我们需要考察的不仅仅有与传统或更早的那个“当代”的某些经典之间的联系,也有与艺术家所处的那个“当代”的环境、社会情绪等各方面的联系,由此而论,对于未来艺术史发展的考虑和展望也必然离不开我们现在的当代甚至是“未来”及其之前的每一种“当代”的因素,而能够贯穿越这一时空的主线的作品或其他因素也必然是因其有长久的生命力,这种生命力或许正源自其所具有的特殊的时代意义以及人的本质、生命的本质或生活的本质是能够超越时间、种族和地域的限制而具有的一种共性:这对于影响了培根作品(艺术的譬如委拉斯开兹、提香、普桑等;文学的譬如艾略特、莎士比亚等)来说是如此,对于培根的作品能够触动时代的情绪,获得接受与成功来说也是如此。

注释:

〔1〕Hugh M. Davies,Francis Bacon THe Papal Portraits of 1953(San Diego:Museum of Contemporary Art,2003),p.12.

〔2〕〔3〕〔7〕[英]大卫·西尔维斯特《培根访谈录》,陈品秀译,远流出版社1995年版,第23页,第34页,第75页。

〔4〕〔5〕Hugh M. Davies and Sally Yard,Francis Bacon(New York:Abbeville Press,1986),p.23,p.110.

〔6〕[奥地利]弗洛伊德《弗洛伊德文集——癔症研究》,车文博编,长春出版社2006年版,第160页。

〔8〕滕守尧《审美心理描述》,中国社会科学出版社1985年版,第163页。

〔9〕[奥地利]弗洛伊德《弗洛伊德论创造力与无意识》,中国展望出版社1986年版,第217页。

〔10〕〔14〕David Mellor,“Francis Bacon:Affinities,Contexts and the British Visual Tradition”,in Venice 1993,p.102,p.96.

〔11〕〔13〕〔15〕〔16〕〔17〕〔18〕〔20〕〔23〕〔26〕〔32〕〔34〕Armin Zweite,Francis Bacon:The Violence of the Real(London:Thames & Hudson Ltd),2006,p.71,p.73,p.73,p.76,p.77,p.75,p.78,p.91,p.94,p.99,p.99/100.

〔12〕Wieland Schmied,Francis Bacon,Vier Studien zu einem Portrat,Berlin,1985,p.14.

〔19〕Andrew Hammer,“Exhibitions at Hanover Gallery”,in Architectural Review,London,vol,3,February 1952,pp.132/133.

〔21〕Michel Leiris,“What Francis Bacon’s Paintings say to me”,in Francis Bacon. Recent Paintings,exh. Cat. Marlborough Fine Art Ltd,London 1967,p.24.

〔22〕John Russel,Francis Bacon,Peer of the Macabre,in Art in American,New York,no.5,October 1963,p.257.

〔24〕〔27〕〔28〕David Sylvester,The Brutality of Fact:Interviews with Francis Bacon(London:Thames and Hudson),2002,p.134,p.48/49,p.72.

〔25〕Sam Hunter,“Metaphor and Meaning in Francis Bacon”,in Washington 1989,pp.27-38.

〔29〕〔30〕Georges Bataille,“Bouche”,in Document,vol.2,no.5,Paris 1930,pp.299-300,p.300.

〔31〕Gilles Deleuze,Francis Bacon:The Logic of Sensation(University of Minnesota Press),2003,pp.51/52.

〔33〕Hartmut Bohme,“Erkundungen der Mundhohle. Zur Kunst von Anselmo Fox”,in Nueu Asthetik. Das Atmospharische in der Kunst,ed. By Ziad Mahayani,Munich 2002,pp.15/33.

刘文文,北京大学艺术学院博士研究生。

(编辑:杨晶)