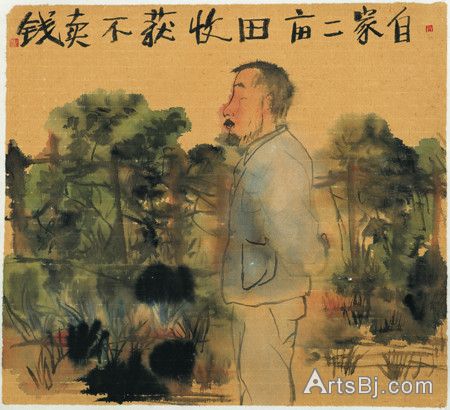

自家二亩田收获不卖钱

风调雨顺

7月20号,李津的个展“我必须是我”在艺术财经L’OFFICIELART空间隆重开幕,展览精心挑选数十件李津创作各个阶段的经典作品,跨越从上世纪八十年代至今为止30多年历程,其中大多数作品是从未公开展出过的。展览同时配合李津专题的杂志首发,让观众有机会从理性分析、学术研究到视觉呈现,全方位地完整梳理李津的创作风格和生活历程。

创作三十余载,李津走过不少地方,始于天津,成长于别处。一方水土一方艺,当我们顺着李津的足迹一路看过去,总是被每一个地方的独特气质所吸引。此时再回到李津的创作中看,便会万千滋味涌上心头。

有趣的是,每到一处,李津都敏锐地汲取了当地的天地精华和风土人情,最终融汇在自己的创作中,可谓独特中的独特。这也由此印证了李津自己的话:“我必须是我。”

天津卫里天津味儿

天津,一直想找个恰当的词来形容它,却怎么也想不出。

这座城市有着沉甸甸的历史做底子,举手投足间显得厚重和老派。明朝的永乐皇帝为了纪念由此起兵“靖难之役”,将此地称为天津,即“天子之渡口”之意,在此筑城设天津卫,这里自古便是运输枢纽和军事重镇,受到历代皇帝的重视。

到了清朝,天津被迫开埠,九国租界里,洋行、银行、船务公司、保险公司、教堂、领事馆等各式洋房林立,住洋房,吃西餐,穿西装,开埠通商又让天津沾染了许多“洋味儿”。今天走在天津的街头,还能依稀看出当年租界的影子。从清末到民国,多少文人政客曾在此流连,皆因为这里有着深厚的文化土壤和中西混合的繁荣。

然而,在这座新旧混杂的城市中,真正生根发芽的其实是一种专属于天津的市井文化。这里有着久远的码头文化,所以天津人为人仗义、豪爽;靠海吃饭,所以从神灵到算命,民间信仰种类庞杂。

与相隔不远的北京不同的是,这里没有身为皇城的束缚和做派,一到这里,一股热腾腾的生活气息扑面而来。曲艺、相声、泥人张、风筝魏,还有老不理包子、桂发祥麻花、耳朵眼儿炸糕、煎饼果子……天津人的幽默、好吃和热情在一切中尽显无疑。

经历了曾经的繁华,老一辈天津人骨子里还残留了那么点自豪感和拧巴劲儿。有一个段子是说,一个天津老太太卖菜,路人问她,你这菜怎么比那四川人的摊子要贵?老太太连眼都不抬:“介(这个)菜你买吗?不买?走!”

有着这样的背景,在天津生长出来的艺术也有着雅俗两面。以金城、周肇祥、陈师曾、溥雪斋、刘奎龄等人为代表、以宣南画社、中国画学研究会、湖社画会和松风画会为主体的“京津画派”是清末民初京津两地国粹文化继承与发展的产物,它也显示出在美术思潮变革中对中国传统绘画精髓的尊重与传承。另一方面,创始于作为民俗文化之首的杨柳青木版年画早已深入民间,还曾经出现过“家家会点染,户户善丹青”的盛况。传统的杨柳青,题材多为戏曲人物和神话故事,白白胖胖的娃娃和柳眉杏眼的女子仿佛活在画中,用色鲜艳,构图丰满,看着喜庆。

从近代到当代,天津也出了不少艺术家。比如刘奎龄、刘继卣,比如何家英、刘溢、张羽,又比如李津。其实,你很难概括出这些天津籍艺术家有什么共通的特点,但是从每个人身上,你又能多少看到一座城市的文化和气质对艺术家的长久影响。生于斯长于斯,李津的性格中自然带着天津人的豪爽,他笔下的饕餮盛宴和各色人物也带着天津的市井味儿。他说,别看他的画很俗,但是老外一看还觉得挺洋气,半土半洋,这大概就是留在他画里的天津味儿吧。

这里素有“世界屋脊”之称,是离天最近的地方。抬头仰望,天空在白云的映衬下更显湛蓝,纯净地没有一丝杂质,悠远的没有边界,一伸手,放佛天空就在头顶,触手可及。在这里,所有的一切都在阳光下,透明,敞亮。

这里是信仰之地。在西藏,你会看到虔诚的信徒们从遥远的故乡赶来,一路磕长头,口中念着“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”的六字真言,双手合十,高举过头,三步一磕,全身俯地,额头轻叩地面,向心中的圣地前进。这里的牧民,平日的生活远没有外人想得那样浪漫,单纯也单调,生命随着太阳的起落逐渐消磨,也只有内心的信仰之光能照亮平淡的生命,这也是他们最终的归宿。

每当外人踏上这片广袤的大地,心中的震撼和感动足以留下不可磨灭的印记。很多人原本只打算短暂停留,离开后往往割舍不下,又回来延续那份震撼和感动。有人说,记忆终将黯淡进而被时间磨灭,对于那些艺术家来说,幸运的是还有画笔可以记录下他们和这片土地的不解之缘。

从上世纪40年代开始,大量文化人为了躲避战乱辗转迁徙到西南地区。张大千较早在青海接触到藏族艺术,为了在敦煌临摹壁画,他在塔尔寺拜藏族画家为师,后来他也曾画一些藏族女性。其后还有吴作人、董希文、吴冠中、叶浅予等人,多次深入青藏高原,这里的天地人物成了这些画家笔下一个特别的题材。

到了上世纪80年代,历经波折的人们感受到了时代的变化,然而时间太短,方向未卜,内心迷茫的他们来到西藏,这里淳朴的藏族百姓和他们虔诚的信仰深深打动了这些从城市来寻找宁静的人们。1980年,陈丹青的7幅《西藏组画》在中央美院展出,在当时的美术界产生了极大的反响,开启了1980年代中国油画的“生活流”和“乡土情”之先河。而之后很多当代艺术家都描绘过这里,艾轩、陈逸飞、罗中立、周春芽……其中一些作品在中国短短的当代史艺术史中占据了一席之地。

一千个人心中有一千个哈姆雷特,在李津心中,西藏又是另外一幅面貌,这里是改变他生命历程的地方,从他三次进藏就可以感受到他对这片土地深厚的感情,他也是凭借着第一次来西藏创作的《西藏组画》为外界所熟知。特别的是,李津所用的是与这里“不接地气”的水墨,西藏粗犷的生活给了他挥洒的天地,他说,他就想表现那种单纯和原始,想表现自己在那里的生活。离开了这里之后,李津便没有再延续西藏的题材,他说,那种对西藏的感觉也许只存在于那一刻,之后不会再有,也正因为如此,这些作品才显得弥足珍贵吧。

笔酣墨畅金陵春

南京,自古便是文人骚客流连之地,秦淮河畔,一度商贾云集,文人荟萃,两岸的乌衣巷、朱雀桥、桃叶渡纷纷在风流才子的笔墨下流传后世。

即便是经历了六朝古都之后的衰败,但是这里依然继续着文化上的辉煌。李白在这里留下了《长干行》、《登金陵凤凰台》等诗歌,刘禹锡的“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”道出了无限沧桑。还有杜牧、王昌龄、南唐后主李煜、吴敬梓、曹雪芹……金陵也就这样在历朝历代脍炙人口的文学作品中被人铭记。[NextPage]

青城天下悠

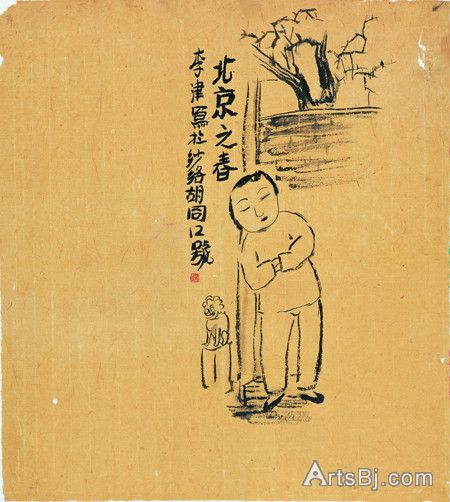

北京之春

说起金陵当然远不止于此,这里还是千百年来中国传统书画的重镇。六朝时,王羲之、顾恺之等书画大家对后世影响深远。明清时期,龚贤、樊圻、高岑等人为代表的“金陵八家”和以董其昌、倪瓒、王时敏等人为代表的“金陵九子”名噪江南。及至近代,吕凤子、徐悲鸿、张大千、颜文樑、吕斯百、陈之佛、高剑父、潘玉良、庞薰琴等画坛名流曾云集南京,其中徐悲鸿、张书旗、柳子谷三人被称为画坛的“金陵三杰”;傅抱石、刘海粟、陈之佛、钱松岩、亚明、宋文治、魏紫熙、陈大羽等12位南京知名画家、书法家被称为“金陵十二家”。里面的每个人,单独说开都足以在中国美术史上占据一席之地,又都无一例外地和金陵有着深厚的渊源。

有着这样深厚的土壤,水墨的传统自然就在这里生根发芽。前身是上海美专和苏州美专的南京艺术学院,秉承了两所老美专在中国画上的优势和传统。上世纪80年代出现“新文人画”则在中国当代美术史上可以同“85新潮”、“星星画展”等运动一同占据一席之地,南艺也是这场运动的大本营之一。新文人画的兴起可回溯至1986和1987年两度举办的“南北方画展”,此后在1989年,时为《中国美术报》编辑的栗宪庭以“南线、北皴”作为对南北方绘画符号语言的总结:“从当前新文人画的现状看,

已大致形成了‘南线’‘北皱’两种风格。以南京董欣宾、朱新建、王孟奇为代表的南方画家,多强调线的表情;以陈平、龙瑞、贾又福等为代表的北方画家,多强调皴的表情。”而除了董欣宾、朱新建、王孟奇三人外,参加“新文人画”的重要画家如方骏、张友宪、周京新、江宏伟、杨春华等也均为南艺出身。于是,水墨又重新在中国当代艺术的语境中重生,而南京的水墨,沾染上的则是一丝细腻与精致。

至于李津,当年这个粗犷的北方汉子,一踏上南京的土地,就敏锐地嗅到了这里氤氲着的水墨味道,他把江南的那种细腻与婀娜收于笔下,逐渐形成了他那招牌式的水墨风格。

风轻云净青城山

四川有“四绝”:剑门天下险,青城天下幽,峨眉天下秀,九寨天下奇。一个“幽”字,一字道破青城山的气质。

“自为青城客,不唾青城池。为爱丈人山,丹梯近幽意。”大诗人杜甫曾留下这样的诗句,显示了对青城山的迷恋之情。

青城山是道教的发祥地之一,道教创始人“天师”张陵来到青城山,选中青城山的深幽涵碧,结茅传道,青城山遂被道教列为“第五洞天”。

每一个来到青城山的人,都会经历一次灵魂的洗涤,不仅仅因为这里的宗教文化,还因为在这重山叠嶂中,蔓延的青翠在幽静中散发着淡淡的光辉,让人无法忘怀。对于那些用文字和画笔去表现人生的诗人画家来说,这里怎么可以错过?

从唐宋以来,历代文人墨客纷至沓来。到了近代,大师们更是纷纷在这里留下墨宝。黄宾虹以青城山为题材的作品达数十件之多,其中《青城山掷笔峰》和《青城山图》等堪称艺术家的山水佳作。

上世纪40年代初张大千隐居青城山,作画愈千幅,一直到晚年移居海外还对此地念念不忘,并题诗称:“平生梦结青城宅,蜡履苔痕画里情。”

1943年7月,徐悲鸿来青城山小住一月有余。这期间徐悲鸿作下了《云中君》、《山鬼》和《国殇》等数十幅作品,还捐款二万元以助二王庙修葺之用。

陆俨少曾在1939年和1984年两度游历青城山,以此显示出对青城山的特殊情感。1978年时,老先生忆及昔日青城胜景,宛若历历在目,遂提笔铺纸,创作了《青城山》,为其晚年佳作。

或许,青城山就是水墨的圣地,如果选择用什么材质来表达青城山的清淡和幽静,那一定是水墨。

也许李津早就明白了这个道理,他说,当他最初来到这里的时候,感到每根草木都通灵性,那么透,那么干净,就是黑与白,所以他才会创作出和他其他作品相比那么不同的东西,仿佛不食人间烟火般的清静,这或许也是他一直在追求的东西?

皇城根下论家常

最终,一切又回到北京。

当然要回到北京,这里才有着最适合中国当代艺术生长的土壤。这里太大,大到足以包容一切,上世纪八九十年代,当代艺术在圆明园、东村和宋庄等偏僻的角落像杂草似的疯长,艺术家从全国各地赶来,因为这里是文化判断的高地,这里也有着渺茫而又无穷尽的机会。

和许多人一样,上世纪90年代李津就来到了这里,虽然和家乡天津相隔不远,但是文化氛围却迥然不同,虽然后来他走遍大江南北,也走遍世界各地,而最后都还是回到北京。

到了今天,北京的艺术圈仍然在不断地扩张,这里逐渐有了成熟的艺术区,也有了庞大的艺术市场,然而,还是无法给北京的当代艺术一个准确的形容词,因为它太大太杂。没有共同的特点可以总结,有的只是一个个独特的个体,而李津可以算得上最独特的那一个。

(编辑:杨晶)