契诃夫一生写了4000余封书信,它们亲切、风趣、简朴,被誉为俄罗斯文学史上的一道奇观。在信里,契诃夫谈论着文学、戏剧与日常琐事,他的生命被完整且生动的呈现于我们眼前。

本文选自《契诃夫书信集》,摘录了契诃夫谈论写作的段落。契诃夫曾毫不吝啬对托尔斯泰和高尔基等人的赞美,他说道,“只要俄国还存在森林、峡谷、夏夜,人们就不会忘记这些伟大的作家们。”其实他自己又何尝不是这样呢。

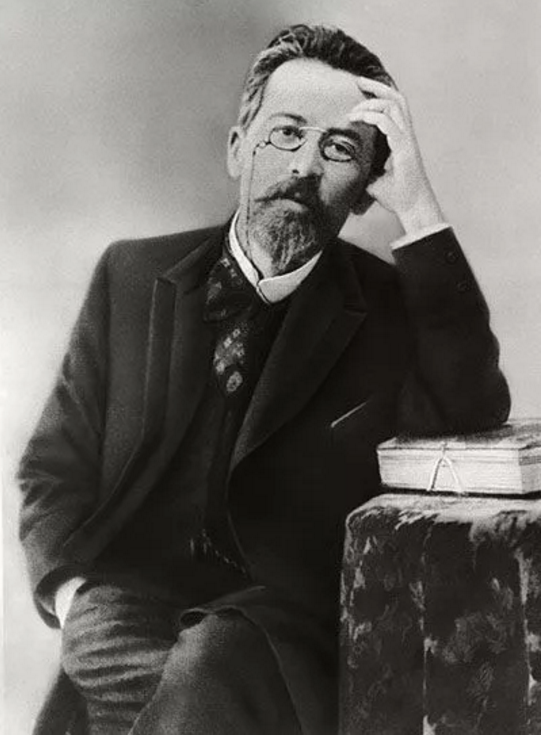

安东·巴普洛维奇·契诃夫(1860.1.29—1904.7.15),俄国世界级短篇小说家,“世界三大短篇小说家“之一,同时也是杰出的剧作家。契诃夫坚持批判现实主义传统,代表作有小说《套中人》《变色龙》,戏剧《樱桃园》等。

01.

我认为,描写自然景色要十分简炼,并且要恰到好处。诸如“落日沐浴在暗黑的海浪中,泛出血红色的金辉”和“燕子在水面上飞翔,快活地发出唧唧喳喳的叫声”这类老生常谈都应当抛弃。

写景时要抓住一些小小的细节,把它们适当地组合起来,使人读后闭上双眼也能看见画面。举例说,如果你这样写:破玻璃瓶碎片在磨坊的堤坝上闪闪发光,像明亮的小星星一样,而一条狗(或狼)的黑影像球儿样地一滚而过——如果你这样写,你就写出了月夜。如果你不嫌厌把自然现象同人们的行为等等作比较,那么你笔下的自然景色就写活了。(致 亚·巴·契诃夫 ,1886年5月10日,莫斯科)

02.

在心理描写上也要抓住细节,但愿您别老生常谈。最好是别去描写人物的心情,应当努力使人物的心情在他们的行动中就清晰可见……不必追求众多的人物,作为作品重心的应是两个人:他和她……(致 亚·巴·契诃夫 ,1886年5月10日,莫斯科)

03.

请您尽可能多写一些!!写、写、写……一直到写断手指头为止(习字是生活中的一件主要事情!)。

您要多写,这么做倒不是为了要发展群众的智力,而是为了应付这样一种情况,那就是由于您不习惯于给“小型刊物”写东西,在开始阶段您的一大半小文章将会被退回。我保证,在退稿的事情上我不会哄骗、口是心非,也不会巴结奉承。但愿您也不因退稿而发窘。如果即使有一半稿子被退回,那也要比您为《儿童-波希米亚人的休息》杂志写稿更为合算一些。至于自尊心……我不知道您的看法如何,我是早已处之泰然了……(致 玛·符·基谢廖娃,1886年9月29日,莫斯科)

04.

请您写各种各样的题材:使人发笑的事和引人流泪的事、好事和坏事。

请您提供一些短篇小说、小故事、趣闻、俏皮话、双关语等等。(致玛·符·基谢廖娃,1886年9月29日,莫斯科)

05.

改写外国作品的做法是完全合法的,但这只是在那种违背“第八诫”的不良行为并不刺眼的情况下进行的改写……请您回避那些大家知道的情节,因为我们的编辑先生们虽说都是一些脑筋迟钝的人,但要揭穿他们不懂巴黎文学,特别是不懂莫泊桑作品,那倒是一件不容易办到的事。

您写作的时候,要一气呵成,要对自己的这支笔充满信心。我向您说实话,我毫不虚情假意:同您相比起来,为“小型刊物”撰稿的作家中八成都是写作十分蹩脚的失败者。

您在聆听了像我这样的聪明人和天才的教诲后,现在请赏光接受我对您的表白,我是十分真挚地忠诚于您的。如果阿历克塞·谢尔盖耶维奇、瓦西丽莎和谢尔盖愿意的话,他们也可以接受我的这一表白,但是要开一张收据。(致 玛·符·基谢廖娃,1886年9月29日,莫斯科)

06.

文学之所以叫做文学,就因为它是按照生活原有的样子来描绘生活的。它的宗旨是真实,是无条件的老老实实的真实。

文学家不是做糖果点心的,不是化妆美容的,也不是使人消愁解闷的;他是一个负有义务的人,他受自己的责任感和良心的约束;既然他已经干了起来,他就不应该打退堂鼓,因此不管他感到多么痛苦,他也该克服自己的洁癖,让生活中的肮脏事儿来玷污他自己的想象……他同任何一个普通的通讯记者一样。如果一个通讯记者出于他自己的洁癖以及要使读者高兴的愿望,而只描写一些廉洁奉公的市长、道德高尚的太太和品行端正的铁路职员,那么您又会说些什么呢?

在化学家的心目中,世界上没有任何不干净的东西。文学家应当像化学家一样客观:他应当摒弃世俗的主观性,他应当懂得,粪堆在风景画中的作用很大,而凶恶的感情同善良的感情一样,它们也都是生活中所固有的。(致 玛·符·基谢廖娃,1887年1月14日,莫斯科)

07.

文学家是自己时代的儿子,因而他们同一切其他的人们一样,都应当服从外界的社会生活条件。比如说,他们应当是讲究体面的。我们有权要求现实主义作家的也只是这一点。顺便说一句,您连一句反对《泥沼》的写法和形式的话都没有说……可见,我这个作品的写法和形式不是有失体统的。

坦白地说,我写作时不常常同自己的良心进行交谈,这是由于我的工作习惯以及我工作的渺小。因此,如果我发表有关文学的某种看法,我并不考虑到我自己。

如果听任个人观点随便处置文学作品(大小文学作品),那么,文学的命运将会是可悲的,这是一。其次,没有一种警察会认为自己在文学事业上是内行。我同意:没有约束和棍棒是不行的,因为骗子手也会钻进文学界来。但是,对文学来说,不管您怎么想,您想不出一种比批评和作家本人的良心更好的警察来。不是吗?自从开天辟地以来人们就一直在想,可就是没有找出一个什么更好的东西来……(致 玛·符·基谢廖娃,1887年1月14日,莫斯科)

08.

我初次给大型杂志写东西,选了已经好久没有人描写的草原。

我描绘草原:淡紫色的远方、牧羊人、犹太人、神父、夜间雷雨、客栈、车队、草原上的飞鸟,等等。每一章是一个单独的短篇小说,而相近的关系又把各章联在一起,就好像卡德里尔舞中的五段舞步型一样。我尽量使它们有共同的气氛和色调,这一点我可以比较容易地做到,因为在我的作品中有一个人物是贯串于各章的。我感到,我克服了许多困难,有些地方散发出干草的香味。但是,从总体上说我写出的是一种古怪和出奇的东西。由于我不习惯于写长作品,由于我一直习惯地害怕写下多余的东西,我就陷入了极端。我作品中的每一页都写得很紧凑,仿佛经过压缩机压缩的。许多印象壅塞和重叠在一起,互相压挤;而画面呢,用您的话说是“闪光的东西”,则又都紧贴在一起,一个画面接着一个画面,像一条不断的锁链,因而读来使人腻烦。总的说来,写成的不是一幅画,而是干巴巴的详细的印象罗列,就好像是提纲一般的东西。我献给读者的是一部“草原百科全书”,而不是对草原所作的完整的艺术描绘。凡事开头难。我并不因此而胆怯。再说,百科全书也许会有用处。也许,它将打开我的同时代人们的眼界,向他们展示,有多少美的富源和蕴藏尚未动用,而可供俄国艺术家们走的路子一点也不狭窄。如果我的中篇小说将使我的同行们想起被人们遗忘了的草原,如果在我约略而又枯燥地勾勒出来的图案中哪怕只有一个能促成某个诗人深思,那么我也就应当心满意足了。

我知道,您会了解我描写的草原的,并且会为它而原谅我无意中犯的错误,因为正如现在已经发现的那样,我还不善于写大作品。(致 德·瓦·格里戈罗维奇,1888年1月12日,莫斯科)

09.

艺术家进行观察、选择、推测和组合——光是进行这些活动一开头就要提出问题;如果艺术家最初不想自己提出问题,那么他就没有什么好推测,没有什么可选择的了。

为了讲得更加简练一些,我以精神病学来结束我的讲话:如果否认创作中有问题和意图,那么就必须承认,艺术家是即兴地、无用意地受了感情冲动的影响而进行创作的;所以如果有哪一位作家向我夸口,说他实际并没有深思熟虑的意图,而只是凭一时灵感就写好了一部中篇小说,那么我就会把他叫做疯子。(致 阿·谢·苏沃林,1888年10月27日,莫斯科)

10.

现在科学和技术正经历着一个伟大的时代,但对我们来说,这个时代是疲沓的、抑郁和枯燥的。我们自己也是抑郁和枯燥的,只会生养一些橡皮孩子,而对这一点视而不见的只有斯塔索夫一人,他生来就有一种难得的才能:喝泔水也会喝醉。原因并不像布列宁所想的那样在于我们愚蠢、无能和厚颜,而在于一种疾病,对于艺术家来说这种疾病比梅毒和阳痿还要坏。

我们缺少“一点儿什么”,这么说是公正的,这就是说,您一提起我们的缪斯的裙裾,您就会看到那个地方是平平的。请您回忆一下,那些我们称之为不朽的或简称之为好的作家,那些使我们陶醉的作家,他们都有一个共同的而且非常重要的特征:他们在朝着一个什么地方走,而且召唤您向着那个地方走,而您感觉到,不是您头脑,而是您整个身心感觉到,他们都有着某种目标,就像哈姆雷特的父亲的幽灵一样,这幽灵不是无故来临和惊扰人的想象的。

他们中的一些人,按各自不同的大小才干,有最近的目标:废除农奴制度,解放祖国,政治,美好的事物,要不干脆就是伏特加,像杰尼斯·达维多夫一样,而另一些人则有遥远的目标:上帝,九泉下的生活,人类的幸福等等。他们中的优秀分子都是现实主义的,把生活写成它本来有的样子,但由于每一行文字都像浸透了浆汁似的浸透着目标感,您除了生活本来的样子外还感到那种应该有的生活,而这一点也就使您心醉。

至于我们呢?我们啊!我们是把生活写成它本来有的样子,再往前呢,就一动也不动了……再往前您可以用鞭子抽打我们,也不会动一动。我们没有最近的目标,也没有遥远的目标,我们的心中一无所有。我们没有政治活动,我们不相信革命,我们没有上帝,我们不怕幽灵,而我个人呢,我连死亡和双目失明也不怕。谁什么也不要,谁什么也不指望,什么也不怕,谁就不能成为一个艺术家。这是不是一种病?——问题并不在于名称,而是应该意识到,我们的情况遭透了。我不知道,过上十年、二十年之后我们会怎么样,也许,到那时情况会有变化,但眼前就指望我们写出什么真正有用的东西来,那就会是轻率的,这是不以我们是否有才气为转移的。

我们只是屈从于古已有之的规矩在机械地写作,依照这个规矩一种人当差办事,另一种人做买卖,第三种人从事写作……您和格里戈罗维奇认为我聪明。是的,我至少在这些方面是聪明的:我不向自己隐瞒我的病,不向自己撒谎,不用诸如60年代思想这类别人的破烂来掩盖自己的空虚,等等。我不会像迦尔洵那样跳楼自杀,我也不用对美好未来的希望迷惑自己。

我患这种病不是我的过错,也不是我能治好自己的毛病,因为这种毛病,应当这样认为,有它自己的不为我们所知的良好目标,而且上帝也不是无缘无故地把这种病赐与我们的……它并非无缘无故、并非无缘无故地和一个骠骑兵在一起的!(致 阿·谢·苏沃林,1892年11月25日,梅利霍沃)

文字丨选自《契诃夫书信集》,(俄)契诃夫 著,朱逸森 译,上海译文出版社

图片丨来自网络

(编辑:夏木)