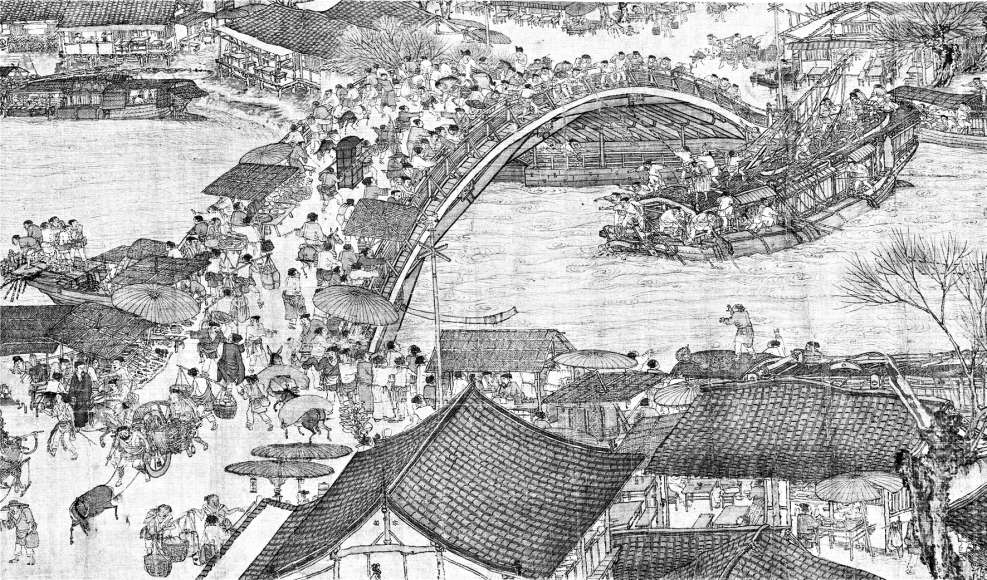

《清明上河图》(局部)

《清明上河图》以全景式构图和严谨精细的笔法,移步换景展现出北宋都城汴河两岸及城郊清明时节的风貌,生动地记录了中国十二世纪城市生活的景况,这在中国乃至世界绘画史上都是独一无二的。而张择端也凭借此传世名作,为后人所敬仰。

翰林待诏凭技术吃饭

和绘制《千里江山图》的王希孟一样,天才的画家总是隐藏在作品背后,很少有文献能呈现画家的生平事迹。或许是岁月久远,没能流传下来。

关于张择端的资料,更接近那个时代的一条信息是在《清明上河图》上张著的题跋。北宋被金朝灭亡58年后,金人张著用行楷为《清明上河图》写下了短短的跋文:“翰林张择端,字正道,东武(今诸城)人也。幼读书,游学于京师,后习绘事,本工其界画,尤嗜于舟车、市桥郭径,别成家数也。按《向氏评论图画记》云:‘《西湖争标图》《清明上河图》,选入神品,藏者宜宝之。’大定丙午清明后一日,燕山张著跋。”张著本是一布衣文人,长于诗文,诗书皆学唐风,精于鉴定书画。1205年,他的诗名和鉴定才华得到金章宗的欣赏,负责管理御府所藏书画。

元代文人杨准在题跋中称:“右故宋翰林张择端所画清明上河图一卷,金大定年间,燕山张著跋云:向氏图画记,所谓选入神品者是也。”

宋徽宗治国能力差,书画艺术造诣却颇高,其自创的书法字体被后世称为“瘦金体”。宋徽宗还把绘画并入科举,叫作“画学”,分为佛道、人物、山水、鸟兽、花竹、屋木六科。画家经过考试入学以后,士大夫出身的称为“士流”,商人或非官绅阶级出身的称作“杂流”。宋代的翰林图画院设待诏、祗候、艺学、画学正、学生、供奉这六种官职。张择端的官职是翰林待诏,北宋的翰林待诏和唐代不同,在唐代,这一职务主要掌四方表疏批答、应和文章的业务。

宋代翰林图画院沿用了五代体制,实行签约制度,画家凭技术吃饭,五代时画院的高手都到了宋画院供职,他们所作的画,通常被称为“院体画”。《图画见闻志》和《画继》记载的北宋画家有386人。

翰林图画院经常根据文人的一些诗句作画,供宫廷官员们“有闲”时去观赏、品评,他们的创作分为命题作画和自由作画两种。一般来说,命题作画拘谨,流于套式,个性不强;自由作画风格奇异,个性突出。张择端的作品,以上两类皆有,据说总数不下百幅,但流传下来的只有《清明上河图》和《西湖争标图》,它们都是张择端自由创作的画。

《宣和画谱》不见张择端

《清明上河图》上无作者署名,北宋后期成书的《宣和画谱》是一部记载宋徽宗时期内府藏画的谱录,刊载当时画家231人,却没有张择端的名字。

《宣和画谱》是朝廷组织的官方文化工程,在宋徽宗的授意和参与下,由官方组织人力,集体编写而成。《宣和画谱》共20卷,成书于公元1120年,收录各种画名6396幅,《清明上河图》被誉为“神品”,却没有被《宣和画谱》收录,这是什么原因呢?

明代陆完在《清明上河图》跋语里说:“图之工妙入神,论者已备。吴文定公讶宣和画谱不载张择端,而未著其说。近阅书谱,乃始得之。盖宣和书画谱之作,专于蔡京,如东坡、山谷,谱皆不载,二公持正,京所深恶耳。择端在当时,必亦非附蔡氏者,画谱之不载择端,犹书谱之不载苏黄也。小人之忌嫉人,无所不至如此,不然则择端之艺其着于谱成之后欤!”原来,《宣和画谱》是在蔡京当政之时编纂的,宋徽宗仅仅是挂名主编,实际操作者是蔡京。而蔡京是出了名的奸臣。苏东坡、黄山谷都是在书画艺术上极有成就的大师,由于与蔡京政见不合,都被排斥在《宣和书谱》之外。

还有一种可能是张择端进入画院时间较晚,编著者还来不及将其收编书中。在《清明上河图》创作完成之前,《宣和画谱》已整理完毕,故未收录,也是合理的。

《宣和画谱》不收录宣和年间的画家,更不收录界画。界画在当时被置于“画学”之末,而《清明上河图》恰恰是界画代表作。《宣和画谱》说:“自唐五代而至本朝,画之传者得四人……”把五代宋初的界画名家郭忠恕列为“高古者”,“后之作者,如王瓘、燕文贵、王士元等辈,故可以皂隶处,因不载之谱”。因此,《宣和画谱》上没有介绍张择端以及《清明上河图》也就可以理解了。

画卷恰似巨幅彩色宽银幕电影

在《清明上河图》中,张择端把一天和一年都融入长卷,让观赏者一卷览尽东京的一天和四季的繁华。在不露声色中悄悄变化,在繁杂物品的细节中呈现变化。张择端化身其中,隐藏在画面中的800多个人物中,我们不知道哪个是他,哪个似他?只知道哪个都是他,哪个都似他!他留下一个谜面,后世学者却给出数万种答案。

时光之外,丹青恒久。画《清明上河图》前,张择端寂寂无闻;画《清明上河图》后,张择端隐匿消失。南渡之后渺无音讯,《向氏评论图画记》已不可见,仅有金代张著寥寥数言的题跋。好在他把悲喜记录在长卷中,把荣光写在画卷里,把希望、抱负,甚至理想描摹在图画中。

在宋朝,张择端可能不是最优秀的画家,但后人给予他极高的评价。就《清明上河图》而言,他也许画了几年,也许十几年。这是才华的意外,犹如天助;这是神来之笔,笔笔传神;这是他纵情入定后的宣泄,潜心构思后的顿悟;这是他肆意汪洋的洒脱,信手拈来的自信;这是他胸有成竹的熟稔,能量聚焦的核爆;这是他对开封的致敬之作,千古流传的神品。这是一个人的东京,张择端的宋朝,节物风流,人情和美。中轴线挺拔、四水贯都,举目则青楼画阁,绣户珠帘。望眼则雕车竞驻于天街,宝马争驰于御路,新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆。彩山灯火、水殿争标、京瓦奏技、晓贩夜市、美食飘香、都人探春等,无限赏乐之事,不能一一道尽也。因为这幅《清明上河图》,后世开卷才能得睹当时之盛。

《清明上河图》是伟大的作品。张择端站在宋代东京城的高地,每一块重要的位置都尽收眼底。铁塔之上、繁塔之巅、酒楼茶肆、瓦舍勾栏……张择端好像拥有现代的摄像机或相机,他不停录制,不停拍照,数万张图像叠加之下,东京开封的晨曦向晚、煦日和风、星辰大海都被纳入脑海。他把素材置入无数盲盒,随意拆封,随即组合,随心拼接。写实也好,追忆也罢,他把繁华东京写在笔下。他留下了当年的影像,用图像注释了东京梦华,注解了市井风情。他构想了一幅前无古人后无来者的都城高光,呈现了一幅穿越古今、记录时代的繁华记忆。

1825年,人类第一张被保存下来的感光影像是单色的;1839年,达盖尔发明的银版照相机也是单色图像。卢米埃尔兄弟,在“19世纪的首都”巴黎发明电影,图像是黑白、无声的。而在十二世纪初的开封城内,张择端制作的《清明上河图》是遮幅彩色宽银幕的移动胶片。画卷每一处定格都是独立构图,每一处移动都是时间和空间上的定格。《清明上河图》,一直被模仿,从未被超越。

《清明上河图》是自足的,他提供了沉浸式体验的场景。阅读《宋史》,我们需要注释。观看《清明上河图》,人人可以自我解读,以自我的经验和经历,凭着记忆和见识去“对号入座”、接轨并揣摩。

《清明上河图》是全息的,他给读者一万把钥匙。张择端赋予《清明上河图》以生命,他给这幅画以魔力和奇迹,“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,每一位学者都可以找到一个观点并形成一个闭环。《清明上河图》是连续的,他设计了无数首尾呼应和前后照应。张择端的镜头语言似乎没有主角,呈现出更多次要讯息。在张择端看来,重要的不是故事,而是东京繁盛时的场景。诱人的不是情节,而是观看者本身。他以俯瞰式的全景画卷,淹没了无数个精彩局部,可任意切割出更多优美的单片,仿佛一串长长的珍贵项链,珍珠布满水系沿岸,烟火气弥漫全卷,看到的,看不到的,宋代的,宋以后,每一个观画者都能在长卷中找到着陆点和共鸣之处。

张择端镜头下的城市还在,州桥还在,汴河遗存,铁塔、繁塔等一一都在。重要的是,《清明上河图》还在。所有的繁华终归是尘世的烟火气和老百姓对美好生活的向往,伟大的艺术呈现的是市井繁荣和背后的文明。张择端把一幅画献给了开封城,他留给世界一幅长卷,这幅画成为开封城的辉煌和荣耀。

(编辑:李思)