台湾著名诗人杨平

那是一些从广阔的夜风中传来的歌谣与声音,一片属于辽阔自然中的生命之海,有一块黄色的光从苍穹的无情的轻松的自抚中散漫着不可阻拦地倾泻而来;在厚重的的云层中间,将生的涌动之象定态与肆意夸张,顷刻被风的游动变为黑暗,继而成为四周一片漆黑。

在这之后,我看见有一些东西在生长,在隐蔽着的云天之中呈放着蓝色之光,洞穿的速度将紧压的云层挤断。那双手的倒剪与跪着的身姿在回首的一瞬瞭望旧有的路程,仿佛就在那片大海边缘,有一种更为汹涌的遮盖在路的两面卷出。耸入云层的峰峦,断裂在身姿的背侧,一阵冰雹盖来。这些漫天的雪象,淋在布满鲜花的道上。

此刻,而我似乎又看见了森林,看见了在火焰之后又生长着倔强的绿色生机。习惯了纯粹黑色的困压早已使我们目不忍睹。那片丫儿在摇曳着,我们有一群人围过去,用身体将她扶起。这是神的旨意,犹如《旧约》中的诺亚方舟……

可以说,这样的文字的叙述即是汉语诗的发展进程的足迹。纵观八十年来的汉语诗歌的发展,中国的汉语诗歌从一种远在的借义体开始就以它全新的形式出现,仿效者无不虔诚真率。但对我们这个信仰贫乏与精神疲软的民族而言,这种艺术却成了一种功用与阶级的工具。真实的艺术在极不真实的语义符号运用者手中成其徒有的魑魅、一种鲜为人知的“品”,在面目全非的生存状态下,作为艺术的诗歌也面目全非。各自的争战把这个纯净的圣儿变成各自的武器。汉诗在几经沉浮中,终于又开始了诗歌的析义与阐释。断代的觉醒与奋勇而进的西方现代主义思潮冲撞着神州的天空。

但是,就艺术本身便意味着不可解码的内在本质规则而言,他可自然地在显之与被显之的自然中成为精神部落的皈依。但在强大的有着弱化意识的汉人中,这种质的东西成了人类不可言状的各自意识的利用。思维的千差万别与贫穷的大众环境使汉语诗歌又遭厄运。诗歌这个刚开始洁净的圣儿,又被那些无视艺术本真规律的人们视为怪物——“朦胧诗”。汉诗在其短暂的“朦胧”与否的论战过后,又转入一种略显本真存在的状态。呈放的千枝万秀般尽吐夺芭的局面确实令人欣喜,先锋、非非、整体、实验体等诗歌流派尽相生辉,一大群才华出众的中国诗人纷勇而出。他们各自手执鲜明的旗帜,呈现着人类生存所终需的诗歌本义体形态,开始了诗歌的回归的步履。可是,对于那惯于一种色调的“官僚”们却于其大为不安,惟恐诗歌的光芒漫漫而起。东方的土地上阴谋尽呈,一瞬间,属于人类人性本源发展状态的先锋思想被冰雪盖尽。艺术被扼杀在摇篮之中。腥风血雨掩盖了圣性的歌手,人性在这块常常被杀戮的土地上又一次遭致更大的劫难,诗歌又一次陷落进被清除的深渊。

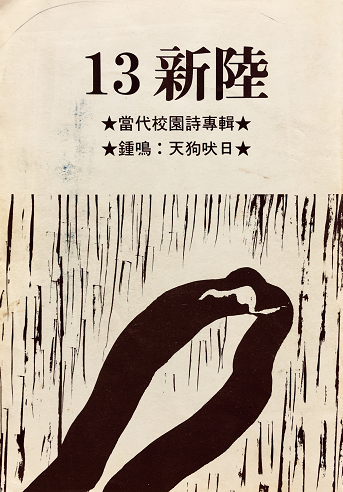

发表有中国著名诗人、艺术家、艺术批评家丁正耕先生《圣洁的殿堂》诗评文章的1996年由杨平主编的诗刊《新陆》(总第十三期)杂志。

那些残有的勇敢者在流失的精血中奋力相争,重压之下人类中固有的信仰逃难者们纷纷放下手中的传统形式使“圣儿”重新蒙难。

于是,又一些为其干净的存在者又成为勇敢的盗火者,汉诗的存在与本义的释然的出现,在平静而持续的压迫之中已成为有良心的诗人所渴望的企盼。就在此时,所有的不同疆域的汉语诗人开始了前所未有的融合,开始着相互沟通的最佳努力。这是汉诗的必然,也是人类社会发展进程中的最终态势——汉诗的疲乏(不管是人为的,还是客观状态上的)不得不使所有的黄皮肤的孩子们相拥一堂,为其诗歌的传统与荣耀而重新征战。

此时,大陆诗歌在政治的高压状态下已开始着前所未有的空前的大消退。一种失落与被抛弃感紧压着我心,也正是此时,我看见了一种东西,看到了一种可喜的光亮的复出:

日落后的世界蒸发成一团迷雾

没有什么是罪恶的

——杨平《一加一的上班族》

如一种清醒的解毒剂,从充满着迷雾与阴谋的山谷中注出,成为一种对人们的警醒。而那:

殉美和殉情的都是最高贵最伟大的

——杨平《一度的最爱》

又如一记准确的解码,定证着中国诗坛所发生过的事实状态:海子走了、骆一禾走了、顾城去了、戈麦去了、黄邦君去了、洛宾去了,他们中有的为不明白的罪恶的挑战而去,有的为捍卫神圣的诗歌而去,有的为失却的不可复得而去。尤其戈麦,他从东北寄来诗稿时,我的双肩已被压得怆然无力,错失了为他发表诗作的良机。而那时的我却又在最后的努力中变成了一个逃难者。在:

天才和泼妇满街都是

——杨平《一度的最爱》

的今天,干净的诗歌显得更尤为珍贵。于是,我在南方的流浪中,在《深圳特区报》大楼内和岛子一起与写:

我们剩下的只有诗

我们的灵魂亦在此相遇

——杨平《另一个开始》

的诗人杨平相遇并非偶然。这是缘分,这是都要为干净的诗歌奋斗终身的缘分。作为早就让大陆青年诗人瞩目的台湾著名青年诗人杨平,与他相遇并不使我感到惊诧,似乎一切都在生命的注定中,只是相遇的时机确实让人难忘。那接触是短暂的,但记忆却永恒了。杨平先生除了常常诉说:

一百条道路指向地狱

一百条通往乐园

无限的未知挑战着敏感的年轻灵魂

而你们为何选择自焚

……

也许,这一切都源自前世的一次许诺

也许,午夜的窗外曾有声音如此指令

我不知道——一如休息是为了走更长的路

长年抗争下的生命体啊

我拥有的不仅仅是虚无

——杨平《召魂》

外,还亲自来到大陆寻诗访友。不,这不是寻诗访友,而是探寻曾经崛起的让海外诗人瞩目的诗阵在一夜之间为何化为灰尽。

流浪是诗人的过程,诗人在流浪中获得永生。杨平先生以其内在的不屈不挠与外在的努力劳动中担起特定时期中汉诗的重建之责。在汉语诗歌的失陷与腥风血雨中引吭高歌:

既然生而为人

就得挺立在大地之前

是一颗星子

就得日夜无休的燃烧自己

——杨平《我还在写》

这是多么的高贵与无私啊!如一种火焰燃烧着升向天际。

我曾经在大陆的那个特殊时期中用自己吃住的钱创办了当时能发表所有英勇者的良心之作的诗歌大报《蜀南风》,而后又只身在成都重建诗歌事业。但是,这种种的努力皆成泡影。与东方人自身在生命与信仰中选择的只是生的劣根性而使许多先前曾经勇敢过的频频退却归隐的人们一样遭致惊恐的同样下场。而此刻杨平的出现无疑给我及朋友们注入了一种清新剂。他的一切努力和实绩令我信心倍增。他在诗歌语义中所建构的定势,已不仅仅只是语义的符号,而是在透过这些一切外在的背侧,发出一种人类生存需要中人格力量的光芒、崇高思想的强大与坚韧。他在急速思考着汉语诗歌的实存性可能性状态:

我们不可能拒绝隐喻

犹如生物必需面临死亡或灾难

——杨平《我们不可能拒绝隐喻》

作为语义艺术的上帝——诗歌,在其运作的内在结构中,怎么可能抛弃生命中所呈的一切不可解析的表述状态?她是一种漫漫黑暗中指示人们前行的路标,是在暗夜中指点归来的情人的路碑。杨平在对人们诉说过汉诗存在的可能性状态后又说:

有什么阴影

曾在眼前掠过

而且引起惊恐?

有什么预言

曾在事后发生

而且深深陷入?

有什么生命

曾在死前歌唱

而且浮起笑容

——杨平《有什么》

然而,他又说:

那人走过一条小路

又一条

已经多久了

他不知道

——杨平《诸神默默》

像天使在火中舞蹈

我痛苦又快悦,你老了又年轻。

……

当冗长的日子一点点进入不确定状况

蝙蝠般的寂寞

日逐尖锐的咬啃着骨髓——

冥冥中

总有一句神秘的钟声切入灵魂

驱使我走向你,一如

先知由千里外,一步步走向死亡

——杨平《降临》

可以说,这样的诗的语言都是我灵魂死灰复燃的凭据。我在诗人杨平先生的诗中感受出一种先在的本生命体的行动与震撼,正是这种震撼的东西使我在川南的长江边的木屋中感受着他在诗中的又一诉说:

你和你的过去

像在北风中颤抖的瘦杨树

终于枯萎到繁华落尽

你以为加上一点寂寞、一行诗句

便可以写出比肉体、比声名更坚实的生命吗

——杨平《你是谁》

这是对生的退却的批判,它使我感到惊恐与人类实存中人性的不得的生的虚无。人,只有在最危险的前沿抛弃一切外在的情形才能做到最终的坚守。然而,我在我的家园中却看见了一种深隐着的虚无。一种人在自然中欢呼、悲愁、痛哭的原本,一种不得不焦虑,一种无法逃避艺术的死亡的空间——功用艺术的焦虑,一种在汉诗的国度中难以进入人的生存状态及人在自然中生存时最关心的问题与大工业时期来到前人们对前景的展望与对民族前途的思考及自身生存的可行性及在各种情形下对人类美好的向往与崇尚的焦虑。他在一种极大的无形的非艺术境况中开喉歌唱,高唱人类的正直、善良、勇敢、博爱。

但是,我们最终都只能在强大的美丽的耀眼的虚无之光中被击成碎渣!只能在远远的乡村,聆听海峡那端杨平先生咏出的在茫茫濛濛的云烟之中对死亡的抗拒的无奈与对艺术遭致轻蔑时的悲动的声音:

在强风的旷野中

我高张起双手

挣扎!像深冬的残叶

凋落了、颤抖着、却极力不着一声

——杨平《信念》

在诗歌已失却大部分真实的圣性的当代汉语诗歌中,杨平先生是正在努力,努力劳动和在劳动中勤洁自己的身。他在海峡的那端,映证着汉诗的现状的必然与偶然。他非常明白,汉语诗歌的“洁”只能靠诗人自身的勇敢与崇高来铸就。因而他才在汉诗遭受劫难的今天奔走相告,创造产生诗的环境与团结诗人的阵地。他在汉诗的沉落的危急之机,挺立浪头,引臂挂旌,进行大量的诗歌活动与劳作:创办刊物——《双子星》人文诗刊、传播大陆优秀诗人之作等等。在人类进程中文明已堕落与失却之时,他毫不遮掩的说:

文明如一小截薄脆干涩的枯叶

美的令人哀祷

且只属于古往

——杨平《探索者,外一章》

然而,人类中的各种文明情形,一切都是自然中神的内外化现象的喻象,她无时不象征与表证着人类的进步与倒退。而我们今天所处的东方大陆文明的消失,就是在暴力与阴谋中开始的。地球的文明村已淹没于狂烈的歌墟之中。我们这样的想为美好与圣洁而劳作的汉语诗人们,只能像杨平君所说的:

一如你不在乎你是谁

未来扮演谁

如果你还剩下一个叫做灵魂的

破碎记忆

你也把它塞入布袋

紧紧锁在梦的黑箱里

——杨平《你是谁》

那样锁住自己,将生命付于终身的孤独与痛苦中。

然而,诗人杨平又说:

信仰是早于拉丁时代的一场狂欢

犹如毁灭总是伴着庆典而来。

——杨平《永远的图腾》

我们显而易见,诗人杨平在诗中所述的物不仅仅只是沉寂,而是寂寞的反问。我从诗人杨平的诗集《永远的图腾》中已看到汉诗希望的图腾之光。他的诗集已经不只是语义与人情阐释的解码,而是当代汉诗特定历史时期中最为深刻的神圣的必须的引领与召唤。他的诗歌已越过常人们描述的形像状态,在渗透之中隐显着火焰与光芒,并且正缓缓渡过海峡,向汉语诗歌已枯萎的天空漫透。

台湾著名诗人杨平的诗集《永远的图腾》封面

台湾著名诗人杨平的诗集《永远的图腾》封底

诗人是寂寞的,但也是崇高的。

毫无疑问,台湾著名诗人杨平在其诗集《永远的图腾》中所确居的诗歌至上精神与诗人大无畏的情怀确已构建了杨平的诗歌美学价值与诗歌史学价值上不可估量的双重性定态。无论是他的诗语言的精炼,还是充满张力的诗象,亦或是隐藏在诗之背侧的那种不可言喻的广阔而深透的力量与火焰——汉语诗歌现状阶段所需要的膨胀剂,都是人类文明向前发展的神性展显中具良心的人们在劳作时所需的兴奋剂。他的诗歌使我看见天空的圣殿中,一些光芒在轻轻滑出,而一群群裸身的人们却于其间欢歌载舞。

在诗歌的破损与人类精血流散的当代群居地域,杨平以其诗人独有的气度与精神,营造出的令汉诗向往的表真性定态,犹如天上的圣殿放射出的光辉,使茫茫的黑夜深处已失散的诗之圣徒重新相聚,开怀圣唱……

一九九四年十二月写于四川合江长江边的木屋

【注:该文曾在1996年台湾《新陆现代诗志》第121至127页上发表。这次在国内是首次发表,对原文一字未动。简文版由临时助理刘涧录校。】

《永远的图腾》作者简介:杨平,台湾当代著名诗人,曾为《创世纪诗刊》主编,澳大利亚悉尼驻市作家。曾获“时报文学奖”,“中国文艺奖章”,“李白诗歌奖”,“创世纪诗歌奖”等十多项重要诗奖。已出版《空山灵雨》,《我孤伶的站在世界边缘》,《独行的歌者》,《降临——杨平中英文诗选》,《记忆纹身——杨平诗文选》等十余部诗文集。

(编辑:王怡婷)