据外媒消息,2015年10月10日,“贝歇学派”的“掌门”希拉·贝歇逝世,享年81岁。德国的伯恩·贝歇(BerndBecher,1931-2007)和希拉·贝歇(HillaBecher,1934-2015),是极具影响力的概念摄影艺术先锋与教师,他们实践的“类型学”摄影,延续了自20世纪20年代由奥古斯特·桑德(AugustSander,1976-1964)兴起的“新客观主义”,以无表情拍摄(Deadpan)为技术特征,通过他们自己的创作,更通过他们的学生引起强大的杜塞尔多夫效应,从而引领了当代摄影的方法论、技术美学与风格潮流。

奥古斯特·桑德记录的20世纪人类面孔

希拉的青少年时光在波茨坦度过,那时归属于东德。她有个做摄影师的妈妈,13岁开始拍照,在当地一位老摄影师瓦尔特·艾希格林的工作室里学习。老先生来自摄影世家,教会希拉以19世纪的古老风格来拍照,那些画幅极大、技法简洁的照片后来成了希拉一生的摄影信仰。老先生派她去为铁路公司拍铁轨、蒸汽车头,这是希拉最早对钢铁材料的拍摄发生兴趣。在进入杜塞尔多夫学院后,她开始重新深入这一主题,“我觉得铁是拍摄静物的最佳材质”,而拍摄花朵在她看来相当无聊,因为她认为,如果人们拍摄那些本来就作为“美”而出现的对象就会很无趣。

伯恩的家乡在希格兰德(Siegerland),德国西部一个小矿区。长在矿工家庭,伯恩从小所见的就是那些无处不在的采矿和加工设备,他也熟悉环绕矿山周边而建的每一个小村子。伯恩后来这样阐释自己从小生成的审美:对海洋、阿尔卑斯山、湖泊这些美丽的自然风景不感兴趣,着迷于“海港边的无人区和铁轨构成的景象”。那些机械设备在他眼里也是一种景物,他说:“这种经济学的审美,源于人们对物体的普遍使用,其实这无非是由巨大的工业容器和管道组成的支架,但它们在我眼里却是一件件雕塑。”

儿子马克斯成年后,在一部关于父母的纪录片——《摄影大师贝歇夫妇》中说,他们是“合适的一对”:伯恩喜欢收藏各种小东西,连商品价签也要收藏,但这些东西堆在一起“却毫无系统性可言”。希拉更热衷于研究,擅长用图像阐释复杂的现实。“他们有共同的审美,而且都能在物体上发现乐趣,但妈妈更有清晰表达事物的欲望,她想让人们一眼就能看明白。”希拉和伯恩50年代末在一家广告公司里相识,他们很谈得来,开始一起拍照和旅行。两个人都很穷,好几年后才攒出购置整套设备的钱。他们的第一台相机只是普通禄莱,后来终于换成一台可以基本满足创作要求的6×9画幅的林可夫相机,后来还有13×18画幅相机。最初的合作是希拉经常跟着贝恩回到希格兰德的父母家,爬到矿山上去拍照。然后,他们开始反复去德国鲁尔工业区(Ruhrgebiet),开车到处寻找能拍摄的对象,记录下最具代表性的埃森、波鸿、多特蒙德。70年代早期,对波鸿的汉尼拔矿区和第二矿业联盟矿区的拍摄对他们来说意义重大,因为这是第一次全方位地对矿区进行记录,也是鲁尔区工业文物的最早影像,最终促发了德国公民组织对工业建筑的保护行动。

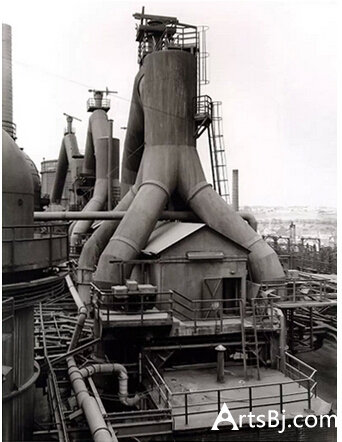

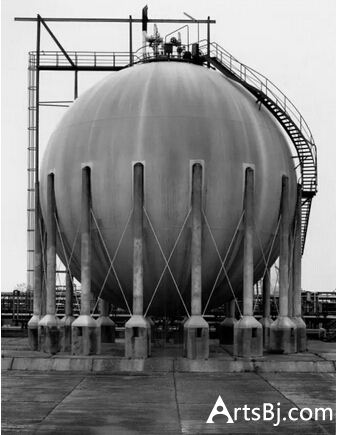

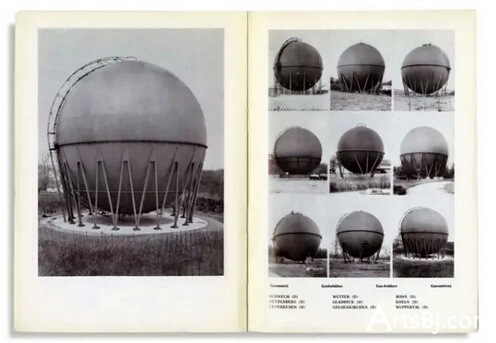

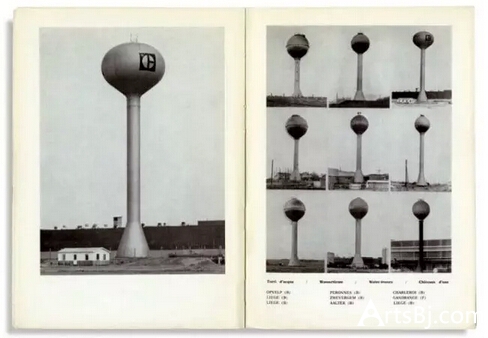

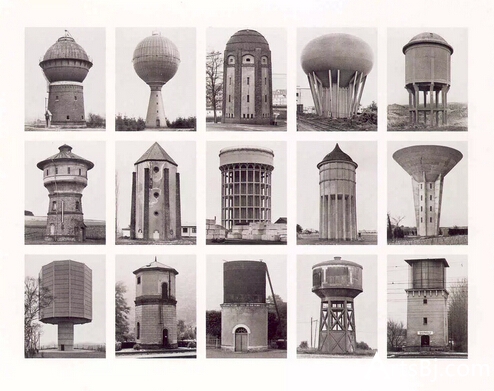

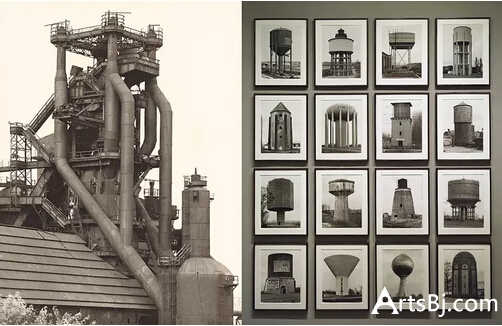

希拉说她喜欢拍高炉,“从炉顶拍摄如同站在树梢上一样”,而为了从最合适的角度拍到一座高炉,他们常常需要各背一套40多公斤的器材,沿着攀爬梯爬到其他高炉的顶部,这是具有极大挑战性的事情,有时得上下往返几次才能把设备搬运到位。希拉以“纪律性”来总结她对拍摄的理念,与这些经验不无关系。几年后,他们去了和德国比邻的法国、比利时,60年代中期去了早期工业发生地英格兰,10年后又去了美国。旅行的国家越来越多后,他们不再像早期那样普遍记录,开始试着减少拍摄数量而集中拍摄特定的对象,即工业生产中的“范例”,尤其是那些在很多国家和地区一再出现的物体,更是他们的重点。他们有很多有趣的表述方式,比如说,“这些水塔也有一张脸,你需要仔细观察才能够辨认”,“拍提升井架就像看一条鱼”,或者,“水塔和水塔之间也有区别,有的像踩着高跷的夜壶,有的则像穿着演出服的小丑”。

除了主体,一切皆多余

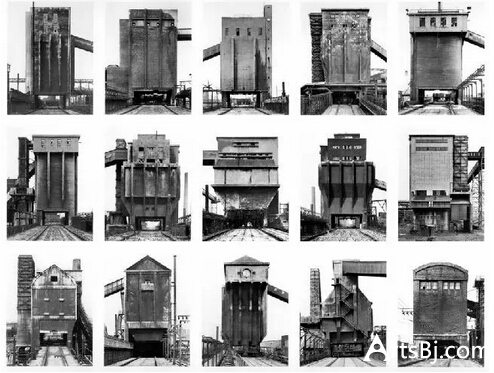

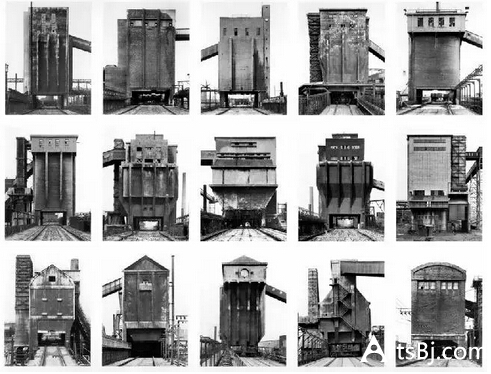

1959年,伯恩·贝歇(BerndBecher)和希拉·贝歇(HillaBecher)开始合作,拍摄和记录日渐消失的德国工业建筑。他们在当时意识到了德国和欧洲重工业发生的结构性变化所带来的后果,那时,第一批工业设备已经停止运转,但没有任何一家国家机构认为自己有义务全面地记录那些在各地面临消失威胁的工业建筑,并将它们以图片的形式加以保存。而这些工业设施,如冶炼高炉、矿井、水塔对于伯恩·贝歇的童年曾十分重要,是记忆的一部分。

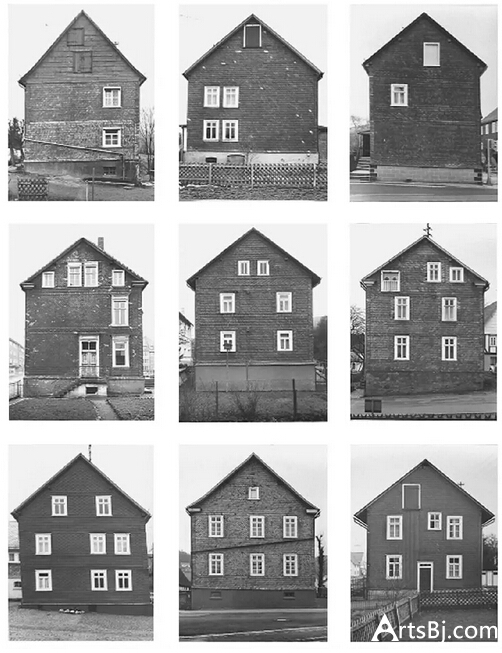

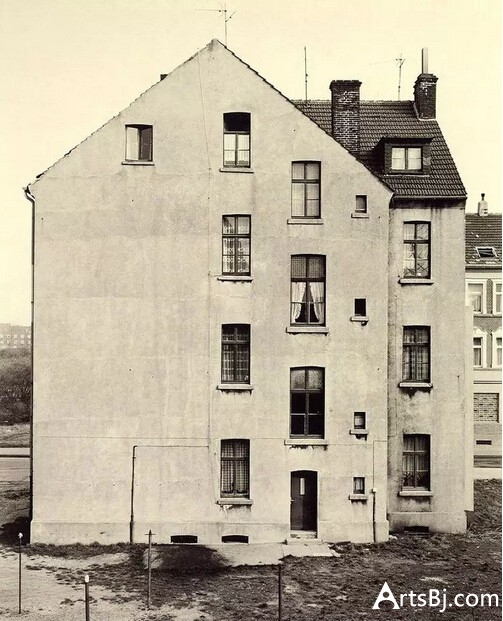

贝歇夫妇一开始时在希格兰德(Siegerland)拍摄当地矿山和工人们的住宅,那是伯恩长大的地方,后来一度传闻,煤矿厂要关门了,钢厂也要从希格兰德搬到鲁尔区,于是他们转战到了鲁尔区。“在鲁尔区,所有工厂都被挡在围墙里,我们很难拿到进入工厂的许可。”他们拍摄进行的地方往往都在高处,必须用绳子将相机吊上去,有时候,不得不把设备背上去,上下几次取决于有多少设备,贝歇夫妇各有一套装备,每套估计有40公斤。因为获准拍摄的时间有限制,常常是在陪同换班之前就到点了,他们的陪同就问:怎么?你们还要拍多久?“在这种情况下拍摄,压力特别大。”希拉·贝歇说。

有时候,在拍摄过程中要清理掉障碍物,伯恩·贝歇总是带着把镰刀割草,甚至还带着锯子锯倒挡道的树木,如果有必要,还会挪走别的障碍物,贝歇夫妇的风格就是把拍摄主体清晰地凸显出来,一切会分散注意力的多余事物都会尽量被排除在画面之外。

贝歇夫妇创立了一套秩序体系,并将他们拍摄的提升井架、水塔、煤气罐塔或高炉等大型建筑物归入若干类别之中,按照功能、建造时期、地区特征和不同的建筑材料将这些建筑相互区分,力图展现建筑在形式审美上的差异。通过“连续展开”,贝歇夫妇在互相独立的图组中将每一种建筑结构类型中的代表性实例统一起来。这些图组通常正面展现对象,并借助技术上的选择手段将其从周围环境中孤立出来,上世纪70年代后,贝歇夫妇将这种拍摄方式命名为“类型学摄影”。

杜塞尔多夫学派的教父教母

杜塞尔多夫艺术学院最初并无摄影系。摄影系是1976年开始设立的,也就是伯恩·贝歇在杜塞尔多夫艺术学院任教的那一年,在他之前,这座学院一直排斥摄影,虽然德国的其他一些大学已开设了摄影专业,但并不是特别成功。而这个虽小但却十分出众的艺术学院却培养了一批优秀的摄影人才。“摄影系当时只有一个班,教室非常小、非常差,简直就是悲惨世界,更别提什么资金了。但却有一个小集体,一共大约15个人。后来我们有20名学生。教室小得也容不下更多的人了。”

“最好的学生一直是那些有自己想法、独立创作的学生。伯恩总是为他们而兴奋。他从不对学生们指手画脚。那些目标明确并且勤奋工作的学生,成了最成功的学生。伯恩并非严格的老师,即使学生不来上课,也没有什么问题。他从不要求学生每天或每周都来上课,如果有人要展示自己的作品,他们就打个电话约时间见面。有时我也去,提供一些帮助。但学生们必须有自己的主见。”

自贝歇夫妇共同复兴纪实摄影以来,整整三代艺术家在此基础上继续拓展摄影艺术的领域。他们对当代摄影的影响颇为深远,师出二人门下的著名摄影艺术家包括托马斯·施特鲁斯(ThomasStruth),托马斯·鲁夫(ThomasRuff)和安德烈·古尔斯基(AndreasGursky)等等。过去几十年,摄影艺术已成为德国杜塞尔多夫市及其艺术在国际上的金字招牌。“杜塞尔多夫学派”成为了世界公认的高水准、精致的摄影艺术的代名词。素有“国际人文诺贝尔奖”之称的“伊拉斯谟奖”,2002年颁给了贝歇夫妇,以表彰他们优秀的作品,以及对新纪实摄影的奠基作用。

托马斯·施特鲁斯

托马斯·鲁夫

安德烈·古尔斯基

“从1976年到现在,杜塞尔多夫艺术学院的摄影系已培养出超过100名学生。我想说,这100多名学生中,不只是这五个大家耳熟能详的学生是最好的。一半的学生至今还从事摄影,其中至少有20至30人非常优秀。”

为何黑白且空无一人?

为什么贝歇夫妇的照片里空无一人?希拉·贝歇这样解释:大画幅相机的曝光时间,根据光线的不同,大约在20秒以上,不适合拍人;哪怕是很小的人,也会成为画面的主宰,这会削弱人们对建筑主体的注意力;根本没人围着这些设施跑来跑去,人们要么呆在室内,要么在井下干活,有人出现是不正常的,除非他们特意往画面中安排人物。那为什么他们不拍彩色照片呢?希拉说,因为那样可以节约许多成本,当时的彩色照片冲洗技术也不能让人满意,色彩很容易打乱画面结构,与主体冲突的地形、色彩鲜艳的小广告牌和各种管道都会扰乱视线,换句话说,如果要保持画面结构,使用黑白底片是最好的方法。

KeyPoints

既然是新客观主义,那客观又是怎么体现的呢?

首先,他们选用了大画幅相机,它能保证为照片提供足够丰富的细节和层次。

其次,使用长焦镜头,从很远的地方平视拍摄。由于皮腔拉得很长,往往还需要另一个脚架撑住镜头。长焦的视角下,基本没有透视变形,也就消除了巨大的建筑物在空间中的体量感,使其更像是一个物体,从而更直接地表现出形体的特征。

此外,光线的运用也很讲究。他们基本上都是选择阴天拍摄的。阴天使天空呈现为一片灰白,也使远处的景物显得朦胧模糊,从而使背景显得干净统一,减少了对主体的干扰。而且,阴天柔和的光线能充分地表现细节,符合客观冷静的拍摄态度。如果是晴天,强烈的光影效果往往会表现为主观情绪的表达。

大画幅、长焦、漫射光、正面拍摄,这就是贝歇夫妇所运用的摄影语言,通过这些,他们完美地表达了自己的艺术诉求。

(编辑:杨晶)