《Ramona》摄影/Christophe Raynaud de Lage

《在云端》

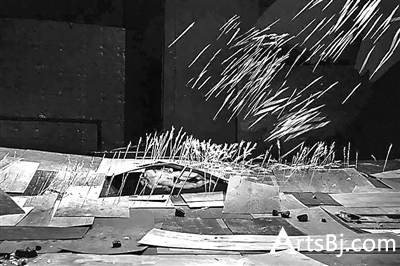

《大道至简》摄影/Julian Mommert

《归零》

不懂法语,却要去阿维尼翁赶艺术节看戏的人,是需要储备一点勇气的。

虽然已经有前一年的经验作铺垫,但缺少英语信息,演出大部分说法语且无英文字幕,仍然是寻找剧目和观看演出的巨大障碍。好在阿维尼翁这个南法小城特有的松散、休闲气质往往能让你一进古城墙就立刻放慢脚步,丢掉选戏人和评判者的傲慢,在蓝天白云下放松心情,来一次“强行度假”的特别体验。

以风和阳光著称的阿维尼翁小城,在1309年至1792年的近500年间,都属于罗马天主教皇的领地,数代教皇的长期居住为这座小城留下了教皇宫、主教官邸等恢宏建筑,而这些建筑在1947年开始,成为阿维尼翁的官方艺术节(Festival d’Avignon)演出主场地。这个由法国著名演员兼导演让·维拉尔(Jean Vilar)创建的法语地区最大的艺术节通常被称为阿维尼翁艺术节的IN单元,一直以极开阔和多元的姿态向来到此处的观众展现欧洲世界最新和最具创意的表演艺术作品,其知名度与爱丁堡国际艺术节不相上下。

阿维尼翁IN单元的剧目特色是“新”和“奇”,“新”在于大量委约创作作品和旨在介绍新人的作品,这是一般秉持中产阶级固有审美标准的大型国际艺术节不太敢冒的风险。当然,这也意味着阿维尼翁IN单元的作品并非部部皆精,相反由于是“委约创作”,事前并不知道确定的演出效果,所以踩雷的频率还挺高的。像今年我看的好几部IN单元作品——《朱丽叶,开始》(Juliette,Le Commencement)、《这是一个传说》(It's a legend)就挺差的,《成长》和《节庆》(La Fiesta)只能说还可以。尤其是和我曾经看过的《节庆》的主创伊斯瑞尔·盖尔万(Israel Galván)在2015年爱丁堡国际艺术节的另一部作品《真实》(The Real)相比,《节庆》的“实验性”有点走得过远,在教皇宫这样宏大的场地内,感觉就像见证一场疯人院版的弗拉明戈和世界音乐即兴,一群技艺超群的人,不好好唱、不好好跳,吱哇乱叫地自high,不过也仍然压台。对于这种天才的搞怪和作乱,我们只能风中静坐微笑欣赏,无力批评。

可是如果IN单元碰到好的,那就是极品级别的好。像《大道至简》(The Great Tamer,也有直译为《伟大的驯兽师》),导演Dimitris Papaioannou的古典美术功底令整部舞剧的视觉效果如同梦境,观看过程中,每一分钟都有惊喜,时时刻刻如修行禅定般的呼吸与节奏。一次次献祭,一次次死而重生,神话与狂想,寂静与疾变,如同梦与史诗的变奏曲流淌在心中。神奇的布景实用又多变,奇奇怪怪的造型、鲜美多汁的肉体令人慨叹造物之神奇。在这样集各种艺术手段于大成的作品面前,我只能绝对地心悦诚服、回味不已。

当然,除了官方艺术节IN单元,自由、无门槛、更多样化的非官方艺术节Off单元(Festival OFF)也是阿维尼翁每年7月间的重头戏。这个开端于1966年、兴盛于上世纪80年代的非官方艺术节,犹如一个以法国民间剧团为主,百花齐放、各显神通的艺术竞技场,如果选择得当,还是颇能挑出一些佳作的。也恰恰是通过阿维尼翁Off单元的剧目,一般观众更能看到法国当代戏剧和表演艺术作品的真实风貌。

和爱丁堡Fringe每年8月三四千个剧目的海量相比,阿维尼翁的剧目数量要少很多,今年大概近1500个,其中约1350个是法国本土及法语区的剧团。这次在哈拉斯剧场(Theatre Des Halls)看的三部戏都非常好。《90度》(A 90 Degrés)里一人独自喃喃、展现一生困顿却仍苦中求尊严的老妇人,《孤寂的棉田》(Dans La Solitude Des Champs DdConton)里两位实力相当的男演员双双飙戏的精彩场面,《镇定疯人院》(Logique Imperturbable Du Fou)的魔幻现实主义和清新而生活化的表演,都让人赞叹不已。这三部戏都是大量的法语台词,没有字幕,可是完全不妨碍我们安静地坐着,饶有兴味地接收舞台上除语言之外的各种信息,感受演员的能量和剧情的转化。在这个意义上,证明了语言只是戏剧表达中的一项次要的手段,只有当所有其他手段的能量都被充分运用,并协同一致时,好戏才真正成为好戏。

虽然是个各剧团必须依靠辛苦拼搏、赢得票房、寻找资助才能勉强达到收支平衡的艺术竞技场,但法国人特有的矜持、阿维尼翁数十年积攒下来的纯粹艺术精神,使得阿维尼翁Off单元的剧目之间彼此有一种和平相处的气氛。大家都在街头发单页、贴海报,可进了剧场,作品该有的态度和尊严都在。这些遍布街头的海报中,我挑了好些严肃的戏剧作品看,像莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》、《仲夏夜之梦》,品特的《背叛》等,还有新写作作品《消防员》,娱乐性都不强,观众虽然衣着随意,但在座位上一坐下来,个个都岿然不动,安静认真。

法国人好像特别爱那种严肃思考和英雄主义的戏,比如《安提戈涅》。今年IN单元的开幕大戏是日本导演宫城聪的《安提戈涅》,他将希腊仪式和日本仪式结合在了一座由水、火、影交织的剧场里,画面相当唯美,以生者对死者同等的爱揭示着灾难和分裂带来的仇恨。今年在阿维尼翁IN单元演出法国香颂天后Barbara的法国影后朱丽叶·比诺什,也曾登台塑造这一女英雄的形象,我看过她和伊凡·范·霍夫导演合作的《安提戈涅》,灵感源自当时争议重重的马航失事事件。去年我们在阿维尼翁看到了法国纯真剧团版《安提戈涅》,如同一场沙子与血的盛宴,整个古老的故事充满了年轻和活力感。今年的Off节目册上,又有超过四台以上的《安提戈涅》同城PK,这位不向世俗权势低头的女英雄形象,果然与法国人民追求“自由、平等、博爱”的精神宗旨妥帖合一。

除了爱自由,法国人也爱美的化身,尤其是那些集才华与美貌于一身的女性,更是法国人心目中的女神。这次朱丽叶·比诺什在IN单元中登台,演绎香颂天后Barbara,说实话我觉得演得一般,但架不住古堡露天场地里小风吹着、钢琴弹着、蓝色丝绒天幕上星星闪着那种天人合一的气场,实在有种让人“不枉此行”的虚荣感。也由于她演的Barbara,我对这位香颂天后产生了兴趣,又去Off单元追了两部关于Barbara的戏看。其中有一部自弹自唱的小戏,就女主一个人,可是弹得真好、唱得真好,小小场地里,观众都听得有种微醺感。通过一部作品,令异乡人对某个文化人物或现象产生兴趣,从而进行更多的了解和探索,这大概是艺术于一国文化而言,最美好的功能之一吧。

阿维尼翁的质感,还体现在它的包容性与多样性上。因为一张在街边偶然拿到的单页,我去看了一部来自斯洛伐克的音乐舞蹈作品《精调》(Finetuning),这绝对是一部惊喜之作,现场版海顿弦乐四重奏与匈牙利舞的现代化版相结合,精致的灯光、服装,超高水准的编舞和节奏设计,国家团级别的舞者,尤其是其中的男主舞,社会大哥气质、拳击手身材、绅士舞姿。这个来自斯洛伐克的作品大概是中国“非遗”和“一带一路”创作者的梦想标杆,将一种古老的民族性艺术样式,以极其现代的美感展现于世人眼前。

法国作为“新马戏”的故乡,也有大量以物件、纸偶等与人表演相结合的作品在阿维尼翁上演。我看到两部相当不错的,一部《在云端》(Le Petit Bain)以大量密实固态化的泡泡为主要材料,呈现一个男生与云相互嬉戏的梦幻感,手段简单,却非常动人;另一部《帕洛马尔》(Palomar),以卡尔维诺同名短篇小说为基座,层叠复杂的绘本纸偶为呈现方式,对于这本结构隐晦、内容肆意的晚年放浪之作而言,定格的一帧帧动画略显技穷,但勇气可嘉。

来自加拿大魁北克的作品《归零》(Néant),是一部异常特别的作品,一个舞者,以反艺术的、反宗教的、反神话的方式,在肆意颠覆的过程中让人建立信任,对身体的信任、对美和奇迹的信任、对艺术升华一切的信任。重口味的身体裸露分寸刚刚好,多一分则生厌恶,少一分又激不起那好奇和惊讶。我也深知这样的作品很难“交易”,很难卖钱,所以它不大容易在爱丁堡、伦敦、阿德莱德这样的艺术节上出现。可是它被创作出来了,在阿维尼翁出现了。

我想这大概就是阿维尼翁的异质感,它没有在语言界面上那么积极地投入艺术市场全球化、国际化的大潮当中,也没有在艺术节的组织架构上设置那么多热烈的交易会和经纪平台,但它给自己留了一块后花园,让一些花儿,可以自由地开放,哪怕最终的命运是凋谢,但也曾开放过。

我相信最终能征服人心的,不是钱,不是枪,而是这些花儿。

图片来源/阿维尼翁艺术节官方网站

(编辑:杨晶)