《卫报》的艺评家乔纳森·琼斯对皇家艺术学院的最新大展《鲁本斯和他的遗产》非常不满,他批评当今的策展人总是企图将丰富繁杂的艺术故事简化成一个宏大的概念。

原来鲁本斯(Rubens)的伟大之处就是发明了裸体、肖像、彩虹甚至耶稣——皇家艺术学院举办了名为《鲁本斯和他的遗产》新艺术展,这场简陋的展览正是这样告诉我们的。

这 场由皇家艺术学院举办的名为《鲁本斯和他的遗产》的艺术展噱头十足,但当我走进第一个展厅时,便感到一阵深深的失望。展厅里陈列着约翰·康斯特布尔(John Constable)的作品。尽管他可能是世界上和鲁本斯最搭不上边的画家了,策展人却出人意料地找到了他们的一处共同点:他们都画过彩虹。如果是这样, 或许这个房间还应该展出别的以彩虹为主题的作品,比如康定斯基(Kandinsky),罗伯特·德劳尼(Robert Delaunay)和夏普曼兄弟(Chapman Brothers)的画作。为什么不呢?反正皇家艺术院对于艺术史的态度不就是这样草率的么?

《有彩虹的风景》,鲁本斯

《东波尔霍特的小屋》,康斯特布尔

按照画展《鲁本斯和他的遗产》的逻辑,我们显然应该相信鲁本斯发明了画彩虹。不仅如此,他还是第一个画巨幅肖像画、裸体和耶稣的人。坦白说,康斯特布尔那幅 被大量复制的风景画《东波尔霍特的小屋》(Cottage at East Bergholt,1833年)确实模仿了挂在一旁的鲁本斯的《有彩虹的风景》(Landscape with Rainbow,17世纪30年代中期)。但令人失望的是,像这样极个别的特例都在这场粗糙的展览里被无限放大了。它试图将丰富、繁杂的艺术故事简化成一个宏大的概念。尽管康斯特布尔,特纳(Turner)还有盖恩斯伯勒(Gainsborough)等风景画画家的启蒙老师另有其人,他们的作品仍旧在画展

《鲁本斯和他的遗产》中被展出,生硬地跟鲁本斯扯上了关系。而对他们影响最深的本该是17世纪的法国风景画艺术家克劳德(Claude)。既然如此,怎么 能说鲁本斯是他们的灵感来源呢?

这场画展亦疏于实证,处处渗透着“鲁本斯的画作是几乎所有其他画家的‘灵感源泉’” 这个荒谬的结论。甚至于雕塑家也不能幸免。在另一个独立的展厅里,资质平平的皇家艺术院院士简妮·沙维尔(Jenny Saville)策划展出了萨拉·卢卡斯(Sarah Lucas)和丽贝卡·沃伦(Rebecca Warren)的雕塑作品,这些作品中的“肉欲”主题被认为“带有鲁本斯色彩”。拜托,两个煎蛋和一盘烤肉是一回事吗?

萨拉·卢卡斯的雕塑作品

肤浅地来看,卢卡斯作品里的裸女摊开躺在椅子上的造型和鲁本斯作品里的女性的体态的确可以说有类似之处,但这种雷同根本不值一提,也完全不能说明两位艺术家 的特点。更匪夷所思的是沃霍尔(Andy Warhol)的《杰基·肯尼迪像》(portrait of Jackie Kennedy)也陈列其中。看到的时候我还以为我在做梦,因为我实在看不出这两幅画之间有什么相似之处?

我 绞尽脑汁地想,或许是因为沃霍尔的肖像画吻合了这次展览的次级主题“优雅”。这次展览按照鲁本斯画作的一系列主题设置了不同的展馆,包括“诗歌”、“力 量”、“欲望”和“暴力”等。名字听起来像哈罗兹百货大楼似的“优雅”展馆展出了鲁本斯的社会肖像画,旁边就陈列着那些被他“影响”了的画家的作品。这意 味着鲁本斯的天才杰作《穿礼服的马丘莎和她的侏儒》( portrait of Marchesa aria Grimaldiand her dwarf )和那些远没有它出彩的作品,被鱼龙混杂地放在一起展出。在《穿礼服的马丘莎和她的侏儒》中,马丘莎夫人的礼服衣领灵感取自银河,她的身边站着一位下颚巨 大的家臣。

《穿礼服的马丘莎和她的侏儒》,鲁本斯

天啊,原来凡·戴克(Van Dyke)也受到了鲁本斯的影响!这不奇怪,因为凡·戴克曾是鲁本斯的助手。但令人惊讶的是,在鲁本斯这位大师的画作旁边,凡·戴克所画的一位热那亚贵妇 的肖像竟如此黯然失色,仿佛平淡无趣才是这间展厅的主题。和鲁本斯的大作放在一起的还有一排死气沉沉的约书亚·雷诺德公爵(Sir Joshua Reynold)等人的画作。

或许这次展览是想说明鲁本斯在艺术史上是个坏榜样,要不然为什么要把艾德温·林西尔(Edwin Landseer)临摹的那幅鲁本斯感伤的《从十字架上放下基督》展出呢?要知道他是个维多利亚时代专画动物的老掉牙艺术家。

《从十字架上放下基督》,鲁本斯

你可能会觉得奇怪,在展出了林林总总自十七世纪以来几乎所有欧洲画家的作品以后,展厅哪里还有地方能放得下鲁本斯精美绝伦的大作呢?答案是:确实没有。展览 一共只展出了六幅鲁本斯的主要作品,一个展厅一幅都不到,包括一些小幅油画和速写。在这寥寥无几的几幅画中,所幸还有鲁本斯最骄傲的作品《爱之园》 (The Garden of Love)和描绘了一位柔弱、颤栗裸女的《冻僵的维纳斯》(Venus Frigida)。但在他们周围,是一堆无聊的复制品、印刷品和其他一些画家拙劣的画作。

《爱之园》,鲁本斯。展览中才展出了六幅鲁本斯的主要作品,一个展厅一幅都不到

是不是借不到好画了?鲁本斯几乎都从这场以自己命名的画展中消失了。展览中有许多幅他的巨幅画作《诅咒之秋》(The Fall of the Damned)的复制品,介绍中形容《诅咒之秋》是著名的慕尼黑老绘画陈列馆(Alte Pinakothek)中“毫无疑问的最令人印象深刻的画作”,但这场展览中并没有这幅作品的原件。如此吹嘘实在令人失望。

《诅咒之秋》,鲁本斯

理念就算错得离谱,展览也可以是令人激动且有启发性的。艺术展大胆地提出假设,将不同画作相互对比,碰撞出令人意外的组合固然是好的,但这场画展却并不是一 场能替观赏者打开新思路的展览。皇家艺术院搜肠刮肚找来的那些搭不上边的作品实在可笑。在展览宣传时,塞尚(Cezanne)被作为噱头大肆兜售。我原本

期待能看到一个系列讲述他与鲁本斯的联系,但实际上只展出了一幅他早期《沐浴者》(Bathers)系列的作品。画中的女人身材丰满——就像鲁本斯画中的 女性一样?或许吧。

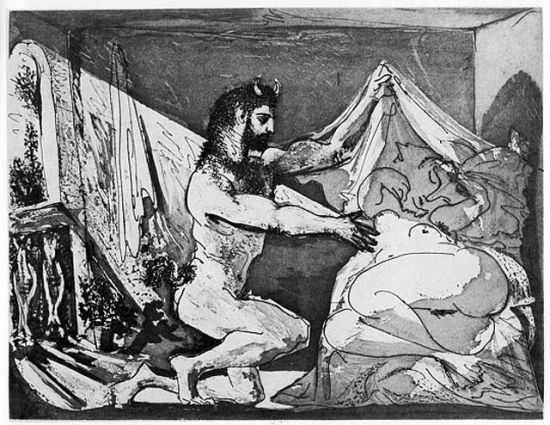

同样地,毕加索的一幅描摹萨梯凝视仙女的作品也被拿来消费——然而这幅作品明明是毕加索(Picasso)用来向伦勃朗特(Rembradt)致敬的,和鲁本斯毫无关系。

《萨梯与仙女》,毕加索

《潘与绪任克斯》,鲁本斯

整场展览都建立在大大地扭曲事实的基础之上。它仿佛在告诉我们鲁本斯创造了西方绘画艺术中那些伟大的主题,供他人吸收,但他自己却并未居功至伟。实际上,如果他真的创造了什么,大概就是“吸收”本身。鲁本斯曾公开表示自己有意识地从其他艺术家那里汲取营养。他常年研究意大利文艺复兴时期的作品。在他那些优雅 的肖像画中不难找到提香(Titian)和委罗内塞(Veronese)的影子。以死去的基督为对象的三联画也只不过是他一系列深受达芬奇 (Leonardo da Vinci)的《安吉里之战》(Battle of Anghiari)影响而创作的以暴力为主题的画作之一。

鲁本斯绝不是唯一的艺术灵感来源,但他的确是一位集大成者,并且他从不掩饰自己对前人的借鉴和学习。一场关于鲁本斯的严肃的艺术展首先就应该从那些启发过他 的作品开始。艺术是无止尽的复制、调整和舍弃:即模仿和对立。这场画展并没能表现出影响的复杂性,也没能巧妙地突出鲁本斯的艺术地位。或许安迪·沃霍尔那 幅让人琢磨不透为什么会出现在展览中的作品正是在提示我们一切有多糟糕。《鲁本斯和他的遗产》不是一场展览,而是一场车祸。

(编辑:杨晶)