台湾学者巴东根据张大千不同时期的作品风格,将其创作生涯分为三个时期:第一个时期自一九二〇年拜师曾农髯起,至一九三九年赴敦煌前夕止,画风清新俊逸;第二个时期自一九四〇年赴敦煌临摹壁画起,至一九五九年旅居国外初创泼墨画风止,画风精丽雄浑;第三个时期自一九六〇年泼墨画风成形起,至最终形成泼彩泼墨的成熟画风止。每一阶段大致二十年时间。笔者赞同这一分期说。张大千每一个时期的绘画风格在发生改变的同时,其精心培育的艺术市场也在悄然发生新的变化。换句话说,风格的改变与艺术市场的动向紧密相联。本文限于篇幅,拟就张大千第一个创作时期的书画市场经营策略做一探讨。

张大千 鱼篮大士像 46cm×69cm 1944 天津人民美术出版社藏

据张大千自述,其第一次举办画展是在一九二五年秋天,地点在上海宁波同乡会馆。“早年我开画展,每次都是一百张,这一百幅画总是以一个月的时间画成,山水人物花鸟无所不有,我的第一次画展,是在上海宁波同乡会开的。当时也很妙,我不分画别,每张画一律定价二十元银洋。”这可看做张大千职业画家之路的开始。

张大千首次举办画展之时,一百张作品一律标价二十元,且很快脱销,深受市场的欢迎和热捧。这对于一位青年画家来讲,几乎是不可想象的事情。正因此,有研究者曾怀疑其真假,认为是张大千“冲壳子”之举,但事实上确有其事。其师曾熙曾在一封书札中提到张大千早年画展之事,足以佐证其自述的真实性。“季爰开会之筹备,画百件作百票,每票二十元,须先向至契商计,愿承认若干票,盖交情上之分别。刻闻已有六十矣。如百票完全可得千元,以褾价、开销各费须一千也。晓翁生意颇好,尚不多,已去一次。熙再顿首。”(该信札为曾熙曾孙曾迎三先生藏品)一九三〇年五月二十一日,《申报》载:“蜀中张大千君擅郑虔三绝,修髯道貌,丘壑满胸,而以画最擅胜场。现定于今日起,将其最近作品一百余点,假座宁波同乡会四楼展览三天。”《申报》第二天继续对张大千个人展的盛况进行报道:“张大千个人画展自于昨日(二十一日)假宁波同乡会公开展览后,虽值天雨,而来宾仍极拥挤,大有户限为穿之概。所有与乃兄善孖合作之扇筵,每柄定价分十元、六元两种,即昨日一日之中,已售出扇筵四十余柄,并有专向预定者,足见两张之书画确有真确之艺术也。”作为一名刚入道的青年画家,能够将自己的个展办至“来宾拥挤”“户限为穿”,不仅说明张大千有过人的才情,而且必然有特殊的营销手段。如果没有明确的市场意识和高明的经营策略作支撑,是不可能取得如此大的轰动效应的。细究起来,张大千的成功,离不开以下因素的推动。

一 拜师策略有讲究

张大千自一九一九年秋从日本留学归国后,随即拜师曾熙、李瑞清学习书法艺术。此二人在二十世纪初期的上海声名极盛,是众多书画爱好者追捧的对象,与吴昌硕、黄宾虹并称“海上四妖”。曾、李二人在当时又有“南曾北李”之誉,作品极受市场欢迎。舒文扬在《赵叔孺印存》中记载:“当时海上桃李最盛有三家,一为昌硕门下,缶庐弟子;一为李瑞清、曾熙门下曾李同门会;另一家则就是赵叔孺了。”另外,寓居上海的这批遗老,绝大多数是“帝党”,曾经积极支持、参与维新变法,受西方思想文化的影响,政治上有革新、开放的精神。这种政治上的革新精神也促使他们积极探索书画艺术的创新之路,与张大千的二哥、同盟会员、以画虎闻名的张善孖的政治和艺文思想接近。因此,张大千在傅增湘、张善孖的安排、引荐下拜师曾、李,既学习到书画艺术本身,也自然接受了职业书画家应有的开放意识和创新精神的洗礼,同时保证一步入艺术圈就占据了极高的平台,拥有极开阔的眼界,避免了陷入三流艺术家庸俗、媚世的创作倾向。张大千早期参与各种文人雅集、结识各方名流大家,主要是依靠曾农髯、李瑞清、张善孖等人的引领并逐渐崭露头角。

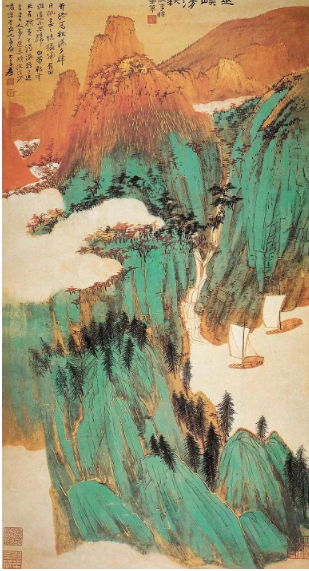

张大千 巫峡清秋 47cm×92cm 1938

二 积极与沪上书画界名流互动,扩大影响

二十世纪初的沪上书画界,由于书画市场十分活跃,书画家的经济收入有保障,因而常常雅集唱和,探讨书理画趣、学问人生。既切磋技艺,又广交朋友,汇聚人脉,扩大影响。张大千十分重视积极参加各种文人雅集活动,通过与沪上书画名家的互动交往来增进画艺、扩大影响。据张大千自述,他第一次参加文人雅集是在一九二四年秋天,随二哥张善孖参加赵半皮组织的“秋英会”。因青年张大千诗、书、画皆善,所以让大家对他刮目相看,并与郑曼青、谢玉岑等人一道受到大家“宠召”,自此在沪上“一鸣惊人”。尽管近年有研究者指出张大千“秋英扬名”之事还有若干需要进一步确证的细节,但可以确定的是,随后不久,张大千即以青年画家的身份进入公众视界。如一九二六年四月一日,《时报》的《东亚艺术展览会观画记》中开始出现对张大千艺术的评价:“张季蝯之山水,以简单取胜,寥寥数笔中,别具一格,可谓工于是道矣。”张大千自述扬名于“秋英会”,但其应该在更早的时候就小有名气了。早在一九二一年的秋天,张大千从上海回到故乡四川内江作短暂停留之际,即应当地名寺资圣寺主持之请,为资圣寺题乡贤、明文渊阁大学士赵贞吉诗一首并勒石,此石现仍然立于原寺遗址,是今天所能见到的最早的张大千手迹。一九二三年十月,张善孖的老师、著名学者傅增湘为张大千母亲所绘《耄耋图》题跋曰:“夫人既擅绝诣,晚岁尽以手诀授哲嗣善孖、大千,视文湖州张氏女临黄楼障以传子昌嗣,竟成名家者,先后符,而二子亦咸厉志展能,飞声海内,号为二难,清芬世守,当代贤之。”可见,张大千在参加“秋英会”之前已经“飞声海内”了。张大千在北京参加的最有影响的文人雅集,当属一九二五年冬首访北京之时。当时他住在画家汪慎生家,随后经汪引荐,结识了北京书画界的一批名流,如周肇祥、陈半丁等。在陈半丁邀约诸家品鉴石涛精品册页的聚会上,张大千公开指出陈精心收藏的一件石涛画册为自己多年前的仿作,让主人十分难堪,但他从此在京名声大噪。

张大千 水月观音 140.8cm×144.5cm 四川博物院藏

除热衷于参加书画家之间的雅聚扩大知名度外,张大千还积极加入一些书画团体,广交艺坛名宿。一九二五年十一月,他参加了“海上书画联合会”。该会于一九二五年十一月二十八日(民国十四年十一月二十八日)创立,由查烟谷创办,并任会长。会员有于右任、王一亭、吴昌硕、周鍊霞、马企周、张善孖、张大千、叶柏皋、刘海粟、钱化佛、陶冷月、谢公展、黄宾虹、田梓琴、黄素盦、周逸安、龚铁梅、马轶群、吴铁珊、洪丽生、姚鸿、喻志韶、缪谷瑛、谢闲鸥、姚墨邨、郑烟樵、关富亭、高杭生、顾伯达、李芳园等,颇有规模。该会以研究、发扬中国书画艺术为宗旨,活动甚多,并多次举办会员作品展览。一九二七年,沪上著名书画家江小鹣、张石咏、王济远、朱屺瞻、潘玉良等发起成立“上海艺苑研究所”,张氏兄弟热烈响应,从此结识徐悲鸿,并与汪亚尘、王济远、潘玉良、吴湖帆等过从甚密,开始了他们长达一生的亲密友谊。同年,黄宾虹与经亨颐、王伟等人组织了“寒之友社”,参加该社的均是志趣相投的书画界名流,张大千与二哥善孖首先加入该会。社友有于右任、何香凝、李叔同、谢玉岑、夏丏尊、陈树人、谢公展、马孟容、潘闻韵、王陶民、张聿光、方介堪、郑曼青、潘天寿、王祺等人。一九二八年,张大千与二哥张善孖在上海与黄宾虹、俞剑华等组织“烂漫社”。俞剑华对“烂漫社”发起之缘由曾有记载:“民十八九年之顷,故友张善孖居西门路西成里,宾老曾由余之介,租居楼上厢房,而熊松泉与故友马企周均租居相去不远之永裕里,后余亦移居永裕里西邻之西湖坊,与西成里望衡对宇,遂邀故友陈刚叔、蔡逸民共八人组烂漫画社。”(《怀黄宾虹先生》)一九二九年冬,参加郑午昌、王伟、谢公展、贺天健、陆丹林等发起的“蜜蜂画社”。一九三一年,在参加“蜜蜂画社”的基础上,与张善孖、叶恭绰、黄宾虹等人发起全国性的绘画团体“中国画会”。

一九三三年,在苏州与张善孖及寓苏诸多书画名家结成“正社”,次年因筹办“正社”画展而画名大噪。又受中国画学研究会之聘,与陈汉第、胡佩衡、溥雪斋、溥心畲、黄宾虹、萧俊贤等人一道组成书画评议团队。积极参加各种高规格的书画团体的经历,使张大千眼界大开,结识了沪上一大批最有名望的书画家和青年才俊,其中的很多人后来都成了张大千一生的挚友。他们对于宣传张大千书画艺术和培育其书画市场无疑起了极为重要的作用。

三 积极参加各种书画展览活动,借以扩大影响、提高知名度

民国成立后,沪上虽无专门的美术展览馆,但美术展览活动却如雨后春笋般蔓延开来,成为沪上书画家们的一个极为重要的作品展示和出售形式。美术展览的出现与“天马会”的成立有密切关系。据刘海粟介绍,一九一九年八月,其个人拿出一百余幅作品并联合丁慕琴、江小鹣、王济远等人举办展览,“展出五日,观众盈万”。巨大的成功成为“天马会”发起的源头,参展的几位画家想效仿法国艺术沙龙和日本“帝展”,将展览持续办下去,于是发起成立了“天马会”。“近来中国美术展览会之蓬勃,多起源于‘天马会’。”“天马会”是一个以西画为主的新兴美术团体,由丁慕琴、江小鹣、汪亚尘、陈晓江、杨清磐、张辰伯和刘雅农等人发起,刘海粟作为“天马会”的“特别会员”加入。“天马会”受到西方绘画展览形式的影响,成立后举办了一系列高规格的展览,受到各界瞩目,“中外人士有不远千里而来观者”。由此使沪上美术展览蔚成风气。甚至有画家宣称:“饭可不吃,展览会不可不开。”可见书画展览对画家的重要性。尽管缺乏专业的美术展览馆或画廊,但书画家们克服困难,通过各种私人或团体的会所、各大高校的教学场所举办展览。展览形式也不拘一格。有的参加由美术社团组织的集体展览,有的是与志趣相投的若干书画家联合举办展览,也有不少书画家举办个人展览。一时间,各种展览让人有应接不暇之感。

张大千 临隋唐释迦说法图 127.5cm×237.51cm 1941—1943 四川博物院藏

一九二八年,张大千与唐吉生合作的山水画作品参加了由宁波同乡会举办的“天马会第九届画展”并受到了关注,被誉为“醇厚可喜”。同一时间同一地点,张大千又参加了“丽泽扇箑展览会”,被誉为“古松及山水,有石涛遗意”。一九三〇年,他又参加“蜜蜂画社”成立后的“第一次古今书展”,被誉为“为本社光”。张大千早年参加的画展,最重要的当属一九二九年四月在上海举行的全国美术展览会。这次美展由教育部出面代表政府主办。众多的历史文献以不同视角记载了这次现代书画发展史上的盛事。丰子恺撰文指出:“国家主办的美术展览会,今年四月是第一次……我希望这回的全国美术展览会,从此成了中国的Salon。”徐志摩和徐悲鸿则借助这次美展会刊《美展汇刊》进行画学论争,一时“烽烟四起”。张大千受聘任美展干事,负责审查送展作品。其本人亦有数幅作品参展,并受到了关注。如俞剑华在《全国美展中之名迹》一文中称:“大风堂张善孖、张大千兄弟,素以藏石涛、八大著名海上。”程小蝶在《从美展作品感觉到现代国画画派》一文中,将这次规模宏大、规格颇高的全国美展作品分为“复古派”“新进派”“折衷派”“美专派”“南画派”及“文人派”,并将张大千列为第二大画派——“新进派”的代表人物。其评语为:“张大千写石涛最工,葱菁秀郁,近观自佳……盖苍头突起之军,而亦复古诸家之畏友也。”张大千通过参加各种书画展览扩大了影响,而同行知名书画家的撰文评价,无疑为张大千培育自己的艺术市场创造了必要条件。

张大千 南无不等观菩萨 66.8cm×124.2cm 四川博物院藏

四 利用所长,展开宣传造势

自晚清以降,沪上书画界在任伯年、吴昌硕等两代职业书画家的推动下,不断繁荣壮大。至二十世纪二三十年代,众多的书画家顺应潮流,进入到职业画家行列,以鬻书卖画为生。为了夺得市场的一席之地,书画家们展开了各种宣传造势手段。对此,傅抱石曾说道:“我有一种感想,我觉得民国二十六年来,尤其是近十年,有一件不十分可解的事。这件事就是中国的艺术家,他的评价,完全是建筑在‘人事’上面的,艺术还在其次。你看谁开画展,不是许多许多的人署名介绍?这班名人,也许他并不认识这请求的人,或者并未拜读过他的作品,如何能知道他的艺术?如此一来,社会上只剩有耳朵而瞎了眼睛的了。于是被介绍者一跃自居名家,介绍者也俨然画坛盟主。这种情形,影响艺术的进步是极大的。”诚如傅抱石所言,这种包装、宣传固然具有一定的誉美成分,但在竞争激烈的书画市场,要坚守“画学在文艺中最为清高”(金潜庵《全国美术展览之所见》)的心态,恐怕很难在艺术市场上立足。

张大千 翠楼远望图 1943 四川博物院藏

张大千出身于亦农亦商的富裕之家,容易形成商人思维和善于变通的行事习惯。其好友南宫博在《花到夷方无晚节,仰人颜色四时开——忆大千居士》一文中,便谈到他对宣传的重视:“至于人们诋毁,他并不介意,但他重视。大千很了解宣传,视为画家职业的一部分。”“人们讥他家江湖气,品质不高,当与他注重宣传有关。每一个享大名的画家都需要一定的宣传衬托,不止大千。”(香港《大成》杂志第一七三期,一九八八年四月)对于如何既保证作品的品质又能够在宣传造势上取得优势,张大千有非常高超和多样的手法。他的《三十自画像》完成后,随带在身,求题于南北两地名流。品题者,有曾熙、杨度、谭延闿、陈三立、黄宾虹、溥心畬等众多大家、名家,共计有三十二位之多,几乎把画像上下左右的空白写满。其后由张目寒、高岭梅影印成册,以求扩大影响,传之久远。一九三五年,《张大千画集》四大册在北京出版,共同署名作序者,有溥心畬、溥雪斋、陈宝琛、傅增湘、齐白石、陈半丁、周肇祥、于非闇、俞陛云、徐鼐霖、成多禄等北京画坛名流,计十一人。一九三六年,上海中华书局出版《张大千画集》,徐悲鸿作长序,誉大千为“天纵之才”,此后更有“五百年来第一人”之盛誉。《张大千传》的作者王家诚分析道:“类似这些自画像上的品题、画集序跋中的种种推崇,固然多出于题者的美意,但也不乏某些作序或题跋者笔下所说‘索序于余’的意味,也就是画家自我宣传的手法。”张大千早年为了扩大影响,还曾利用饭店来宣传自己和二哥张善孖的艺术。其老友、著名印人陈巨来就曾撰文回忆,当时上海有一家名为“蜀腴”的川菜馆,老板是“二张”的同乡,于是,该饭店从大堂到雅间,无处不张挂“二张”的画作,以作宣传之用。张大千重视舆论,尤其重视记者、评论家的评论的作用。为此,他乐意与记者、艺评人打交道,他的朋友圈里也有不少记者朋友,这就营造出了有利于扩大他的书画市场影响力的舆论氛围。台湾知名记者薛慧山曾撰文回忆他于一九三三年初识张大千的经过。当时的薛慧山不到二十岁,负责主编《吴县日报》副刊,受张大千邀请到苏州网师园做客,张大千特意向举座嘉宾介绍薛慧山:“这位薛先生年纪最小,但写起书画评论来,倒是一支敢言的健笔。后生可畏,谁都逃不了他的品评月旦呢!”一九三七年春,张大千在北平中山公园水榭举办个展,接受同为蜀人的记者乐恕人的采访,从此二人成为一生的好友。一九七一年,乐恕人自日本赴美并往“可以居”拜访张大千。张大千设特别家宴款待,席间说:“我太太五六年不下厨,这次特别为你亲手做一桌大风堂的家常菜。”这次家宴张大千亲撰的菜单在北京匡时二〇一七年春季拍卖会上以二十三万元人民币的价格成交。其内容为:“六十年辛亥四月十五日,恕人乡兄自华府重来可以居,命家人治具欢宴,并邀正言兄、赓舜兄伉俪、天循亲家、亲家母作陪相邀:干烧鳇翅、香糟蒸鸭、葱烧乌参、成都师(狮)子头、鸡油芦笋、鸡融菽乳饼、茶腿晚菘、豆泥糍饭、西瓜盅。”

张大千 春困图 33cmx79cm 1949

五 拥有专业的市场运作团队

有研究者指出,在二十世纪二三十年代的上海,书画家与赞助人联系紧密。“海上画家的阵营几乎可以按照赞助人来划分,画家基本寄食巨贾豪门,由富商资助培养,这些赞助人不仅有殷富的家族背景,而且都具有较高艺术造诣和丰厚家族收藏,他们组成的书画会社是招揽培养民间有才华画家的温床。其中,吴昌硕、王一亭一门的画家有:王传焘、赵子云、吴东迈等;属于李祖韩的:李秋君、张大千、丁六阳等;属于庞莱臣的:陆恢、张石园、吴湖帆、张大壮、吴桐、郭兰枝等。”没有京派文人政治学术上的优势,沪上的职业书画家与商业巨头联姻则成为海派书画的一大特点。也正是借力于依靠经商发家的新兴市民阶层和商贾们的鼎力支持,沪上职业书画家才能够立足,书画艺术才得以蓬勃发展。譬如吴昌硕初到上海时,商界领袖王一亭暗中收购其卖不出去的画作,从而使吴昌硕得以在沪上站稳脚跟。王一亭幼时为装裱店学徒,沪上大富商李薇庄偶然发现其聪敏好学,于是着意栽培,最终成为沪上艺商两界的巨擘。王一亭本人后来也成为沪上著名的艺术赞助人。“在民国前期,对于上海书画艺术的发展贡献最大的商界人士要数虞洽卿和李薇庄、李祖韩父子。”他们是宁波籍旅沪商人中的骨干,同时热爱书画艺术,乐于与书画家交往。他们创建的旅沪宁波同乡会会馆,常常举办书画家们的各种展览,成为沪上最著名的艺术赞助机构。

张大千初到上海之际,十分清楚需要借力于像李氏家族这样的在艺、商两界影响巨大的赞助平台。张大千曾自述与李家为世交,故受到李薇庄、李祖韩父子的特别关照。他能够在沪上站稳脚跟,顺利走上职业画家之途,与李家对其进行的商业包装和运作分不开。张大千早年在上海时,李家就是他的落脚点,而他的画室就常设在李家。张大千晚年曾对采访他的记者谢家孝详细地介绍了他寄寓李家的情况,且提到与李祖韩、李秋君兄妹的关系非常亲密。李薇庄甚至要将三小姐李秋君许配于张大千。故无果后,李秋君竟终身不嫁,成为张大千一生的红颜知己。张大千的画展常常由李祖韩、李秋君全权操持,而他本人可以完全放任不管。李家凭借在沪上广泛的人脉关系、强大的财力支撑以及高明的运作手段,使得张大千每一次画展都举办得相当体面且获得了极大的成功。如一九二五年张大千在宁波同乡会会馆举办的第一次画展,就是在李氏兄妹的操持下举办的。这次画展“不分画别,每张画一律定价二十元银洋,而且订购的人没有选择的余地,一律以编号来抽签决定,各凭运气”,营销策略显然经过精心准备,十分独特。展览获得了巨大成功,与李氏兄妹的成功运作以及他们在上海滩的商业实力、社会影响力等因素是分不开的。展览上的作品被订购一空,“全赖李府宁波同乡捧场”。著名书画家余绍宋曾对张大千画展的营销模式嗤之以鼻,认为有损画家之斯文,不值得效仿。他说:“前日在北京闻张大千、善孖两昆仲个展览会获数千元。其办法乃先以政治手腕,向各当道之家眷运动,开这若干幅,标价甚昂,而实仅收十分之三四。开会之日,各预定画幅同时标明某某所定,一时庸众颇为所惊动,竞相购买。又其画皆用玻璃镜框装成,不惜工本,自易动目。似此行为又岂余所能效者耶?”可见早在二十世纪初,我们今天习以为常的打折式营销策略、精心包装策略已为张大千及其专业运作团队熟练运用了。

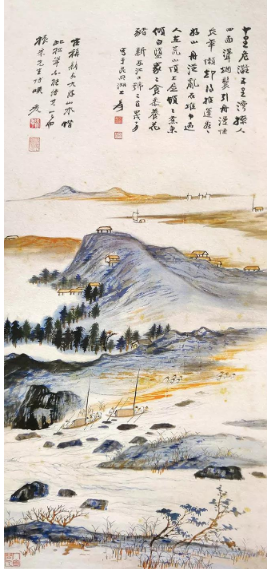

张大千 新安江秋色 51cm×120cm 1934 吉林省博物院藏

六 准确捕捉市场风向,投市场所好

作为职业画家,张大千善于准确捕捉艺术市场的风向变化,从而使自己的画风作出必要的调适。“他的仕女画,从二三十年代的弱不禁风、楚楚可人,到四五十年代的健美明艳、大方自然,都紧扣当时的审美风尚。其古装美女的造型韵味,体现出二十世纪二三十年代在上海极为流行的广告月份牌的影响;而那时喧腾一时、玉腿横陈的《摩登仕女》,也取自上海商业广告中都会女性的时髦造型。”对于自己学“月份牌画家”玩弄性趣味来取悦大众的做法,张大千并没有觉得有什么尴尬,他曾笑着对好友陈巨来说:“某某,吾现在画仕女,专从美貌曲媚于人,每帧需三百元。请你原谅,如要我画仕女,只好专写背影,不给你看面孔了。”

张大千洞悉市场风向,最成功的是迎合了民国初年艺术市场对石涛的尊崇心理,并将自己打造成了一位闻名于京沪的“石涛艺术研究专家”。民国初年,石涛的画作极受艺术市场和收藏界的欢迎和追捧,不少圈内外人士热衷学习石涛的绘画并进行收藏。正如徐建融等人所说:“石涛山水画的影响力是在近代,即清末民初批判‘四王’山水之风兴起以后方才成为一股潮流。”“可以说,‘五四’以后中国画的发展,石涛所给予的影响之大,超过了历史上任何一位大师。”石涛在民国初年受到关注和推崇,是海派书画界第二代领军人物吴昌硕、曾熙、李瑞清以及黄宾虹等人亲自推动的结果。由于石涛具有迥异于“四王”的独特画风以及明末遗民身份,因此受到海上这批从前清过来的遗民书画家的偏爱,他们手上都藏有不少石涛真迹,常常在一起对石涛画作进行品鉴和欣赏。艺坛名宿的价值取向,自然引起艺术市场的跟风。地产大亨陈霖生就以收藏石涛画作颇丰自鸣得意。少帅张学良、显宦张群也极为欣赏石涛画作,二人后来均因收藏石涛画作而与张大千结下一生的友谊。艺术市场对石涛的垂青使张大千看到了成名的契机和巨大的商机。由于曾、李二师以及他们的好朋友吴昌硕、黄宾虹都藏有不少石涛画作,加之他们之间常常聚会品鉴石涛的作品,这就使得张大千具有一般人不可企及的观赏、临摹石涛各类真迹的机会。他在《四十年回顾展自序》中说:“二十岁归国,居上海,受业于衡阳曾夫子农髯、临川李夫子梅庵,学三代两汉金石文字,六朝三唐碑刻。两师作书之余,兼喜作画,梅师酷好八大山人,喜为花竹松石,又以篆法为佛像;髯师则好石涛,为山水松梅,每以画法通之书法,诏门人子弟。予乃效八大为墨荷,效石涛为山水,写当前景物,两师嗟许,谓可乱真。又以石涛、渐江皆往来于黄山者数十年,所写诸胜,并得兹山性情,因命予往游。”这里不仅交代了他的老师对于石涛、八大山人的喜爱之情,也讲述了自己为了迎合老师的趣味而临仿石涛、八大山人,结果竟至于“两师嗟许,谓可乱真”。高超的临仿能力鼓舞了年轻画家的热情,接连绘出了不少石涛仿作,这些画作最后大多流入了市场,客观上推动了石涛在当时艺术圈和收藏界的影响力,使石涛一派炙手可热,同时也为张大千带来毁誉参半的巨大声望和可观的经济收益。

张大千 荷花图 69cm×137cm 1948 吉林省博物院藏

张大千大量制作古画的动机,王家诚的概括很有代表性:“推测他作假画的原因,为了卖钱以维持庞大的开销、向艺坛权威挑战和炫耀自己摹仿古画的才华都有。此外当时制造假画的风气,以及清道人之弟李筠庵——大千称为‘三老师’,对他造假画技巧上的传授,都成了他大量造假画的动力。”陈定山在《春申旧闻》中记录了张大千如何精心设局、与古董商合谋骗过地产大亨陈霖生,从而获利上万元的往事。张大千怂恿喜好石涛绘画的陈霖生在家中专设“石涛厅”,为藏家树立典范。而自己则暗中参照陈家厅堂格局极有针对性地创制了一幅规模宏大的石涛山水仿作。古董商随后携该作游说于陈,陈未免心动。为避免上当,特意找来张大千进行鉴定,张一口咬定该作乃伪作,交易遂中断。事后,张大千特意假古董商之口放出风声,称张大千承认看走眼,且日前已经以四千五百金预订该作。恼羞成怒的陈霖生最终以双倍的价钱“抢”走了这张假画。青年张大千的狡狯,不仅让精明的商人吃尽了苦头,也曾经让艺坛前辈黄宾虹难堪。起因同样是围绕对石涛绘画的收藏。张大千曾经向黄宾虹求借一幅石涛精品以供临摹而被拒,遂心有不悦,随后以自己的临仿之作置于老师曾农髯的案头,有意让来访的黄宾虹看到此画。果然,黄宾虹对此作大为欣赏,称:“这一幅石涛,乃其平生精心之作,非识者不能辨也。”当他要求收购此作时,张大千乘机提出交换要求:“你老人家既然如此欣赏这幅石涛,照说我是舍不得的,如果你老同意的话,我这幅‘石涛’换你那天不肯借给我的那幅‘石涛’如何?”最后张大千成功以该伪作换来了黄宾虹手中的石涛真迹。这件伪作就是著名的《白云荆关一只眼》。

张大千制作古画,绝不仅限于石涛、八大山人,历史上很多有名望的画家,尤其是宋元以来的画家他都临仿过。他的伪作遍布世界各大博物馆、美术馆或私人藏库中,不少伪作被当做真迹珍藏。如耶鲁大学艺术馆收藏的石谿《山水》,伦敦大英博物馆收藏的五代巨然《茂林叠溪图》、檀香山美术馆收藏的《睡猿图》等,都曾长期被当做真迹珍藏。我国台湾学者傅申,以及美国加州大学伯克利分校教授高居翰等花了大量精力投入到张大千伪作的鉴别工作中,以致成为了“专心致力于追踪辨识张大千伪古画作”的专家。张大千在作伪方面的水平之高,甚至连老朋友徐悲鸿、吴湖帆、谢稚柳等人都难辨真假。如其伪作、著名的《睡猿图》即是一例。二十世纪三十年代初期,张大千以宋代名画家梁楷的笔法画了一幅《睡猿图》。画成后,通过渠道交给了北平琉璃厂的古董商出售。适逢吴湖帆因事到达北平,见到此画大为心动,遂以四千元白银的重金买下此画,张大千与古董商各分得两千元。吴湖帆得此画后,特请好友叶恭绰在画的上方诗塘题下“天下第一梁风子画”几个大字。此后经张大千私下点拨,才暗中又将此画卖了出去。该画后来辗转卖进了檀香山美术馆,一度成为该馆东方艺术品珍藏中的“瑰宝”。二十世纪五十年代,经张大千亲自向馆方承认此为伪作,才有了定论。

张大千高超的临仿能力尽管让他毁誉参半(如好友王季迁就曾批评其造假画的行为打垮了中国古画的国际市场,外国人不敢再问津中国古画),但客观上给这位青年画家带来了巨大的名望,使他可以在京沪两地的书画市场上“呼风唤雨”,进而给他带来了可观的经济收入。这一点张大千自己也是颇为自傲的,他也从不避讳在圈内讲述自己仿制古画获得钱财的动机。据其好友陈巨来回忆,张大千跟朋友们聚会时,“有时讲讲自己仿制古画骗过书画商的逸事”。张大千最初在京沪两地的名气,几乎都来自于他对石涛艺术的研究以及让人惊艳的仿古作伪的能力。谢稚柳在《怀念张大千》一文中说:“当时大千的盛名,交口称道的是善于写石涛。的确,大千写石涛可以乱真,但又不限于乱真,而是又发展了石涛。他走遍了祖国的名山大川,当时他的画笔描写黄山与华山的特别多,所以给人的感受是雄奇瑰丽而富于写实精神。”陆丹林曾撰文指出:“大千临摹古画的功夫,真是腕中有鬼,所临的青藤、白阳、石涛、八大、石溪、老莲、冬心、新罗等家,确能乱真,尤其是仿作石涛,最负盛名。”张大千高超的临仿能力和制造假画的经历,既让他在艺术市场中名利双收,同时也给他带来过麻烦。一九二八年夏末,张大千为沪上一大户鉴定其收藏的石涛画作并指其为赝品。不料有人刻意挑拨该大户,污指张氏将其真迹隐匿,以赝品代之。该大户大怒,扬言要报复张大千,常常唆使地痞流氓到张家寻衅滋事。无奈之下,张大千兄弟二人只得暂离上海,举家迁往浙江嘉善避祸。

(编辑:李思)