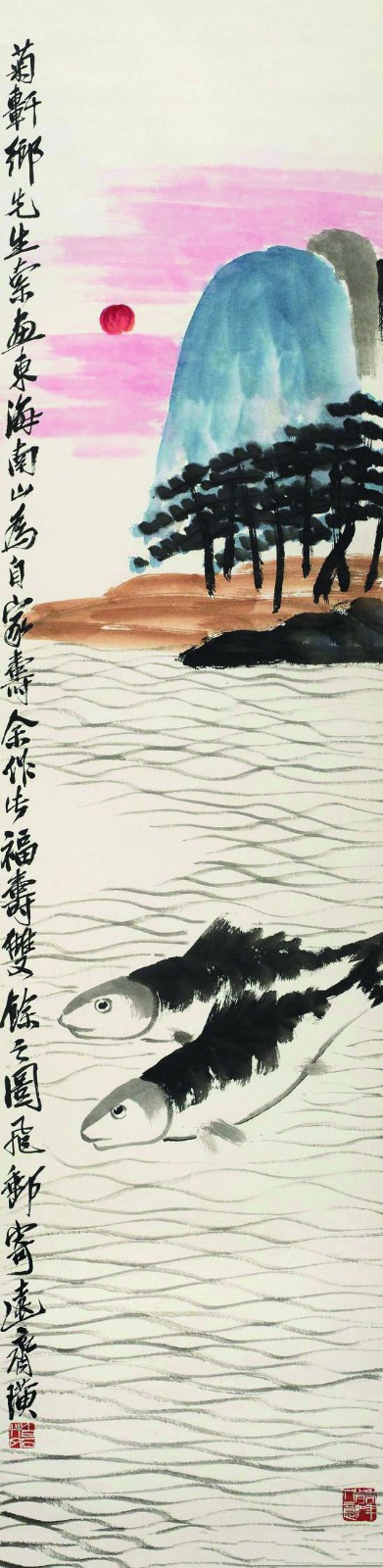

齐白石《福寿双余》

在近现代美术史上,齐白石是为数不多的既为艺术家群体尊崇,也被寻常百姓热爱的艺术家。这种局面和齐白石在艺术上的自觉追求是有必然联系的。“花开天下暖,花落天下寒”,我们不妨把《棉花图》题词视为齐白石人民情怀的一种象征性表述。立志情暖人民的艺术家,生前身后也得到了人民的深沉之爱。

生于1864年的齐白石,从一个木匠的底层生活,从中国士大夫普遍存在的民本意识出发,发展出浓厚的人间情怀。或写实,或写意,或清新质朴,或情趣盎然,齐白石用自己的画笔,描绘了一幅包罗万象的近现代中国乡村生活的风情画卷。衡岳山下、月照星塘,粽子、月饼、蒲扇、鞭炮等年节庆典的符号被他反复回忆,牧牛、砍柴、锄头、油灯等寻常生活场景被不断咀嚼。齐白石对乡土生活的深情回望,既有对冷漠、萎靡的都市生活的天然拒斥,更有一种对乡村社会质朴品质的诗化眷恋。齐白石一生都存在挥之不去的农民情结。“不是独夸根有味,须知此老是农夫”。农夫的姿态在他那里成为一种艺术视角的价值理念和审美标尺。

齐白石正是在这样的基底之上,“用我家之笔墨写我家之山水”,营造了一个属于自己的乡土神殿。尤其是受陈师曾启发,“衰年变法”之后,他更加在似与不似的辩证理解中,进行大胆的视野扩张和精神统合,玉米、鸡笼、酒壶、老鼠、瓜果、 菜蔬、鱼虾、螃蟹……他炽热的情感和毫发无隔的乡土亲缘意识,将他带向更广大和细腻的观察和想象中,一个大地场景更加丰富而真切地被召唤和涌现出来。在时代剧变中,本来正在被搁置、被抛弃的晦暗和破败的乡村,在他的笔下却澄明、鲜活和隽永了起来。毋庸置疑,在那样一个时代,中国的一大批优秀的文学家和艺术家都将悲悯的目光转向了被蚕食和挤压的乡村,但是正像沈从文在小说中坚韧地呵护和重张乡土世界的无限情韵一样,齐白石在图画中不断烛照和释放乡土世界的自然光晕,且至少提前二三十年充当这样敏感的开拓者。

齐白石以画家的直觉,捕捉到了这种代表性色彩,并把这种色彩意识融汇于艺术的创新和变革之中,最终开启了“红花墨叶派”的蔚然气象。在中国,庙堂和民间本来都存在黑红相侔相生的设色传统,《周礼·考工记》云:“画缋之事,杂五色……青与白相次,赤与黑相次,玄与黄相次。”宋元以后,文人画竞标恬淡,扬墨抑色,流脉至于清末民初而始有大变。吴昌硕以红、黄、绿诸色大胆入墨, 敢在超卓对比中,把握光线和轻重的均衡,其中根源就在对民俗色调的萃取和融汇。

齐白石的人民情怀绝不仅仅驰骋在艺术的想象中。面对民族危难、生灵涂炭,他虽然不能持枪上阵,却以手中之笔,发出尖锐的抗议和无声的怒吼!作为一个生肖为鼠的人,齐白石常常是以鼠表达亲昵可爱的乡间生气的。面对日本侵略者及其爪牙的胡作非为,1944年他愤而创作《群鼠图》,来影射嘲讽侵略者和汉奸,并寓意深长地写道:“群鼠群鼠,何多如许?何闹如许?既啮我果,又剥我黍。烛火也灯残天欲曙,严冬已换五更鼓。”更让人肃然起敬的是,他敢于在大门上直接贴出:“画不卖予官家,窃恐不祥”的告白,并因此类事情身陷牢狱之灾。面对柔懦者的暗中提醒,他义正辞严地说道:“残年遭乱,死何足惜,拼着一条老命,还有什么可怕的呢?”历史一次次地证实,正是对同胞的绕指之柔,可以顷刻间催化为铮铮铁骨,正是对乡土和人民的深厚情感,可以转而成为拍案而起的横眉冷对。

齐白石对弟子许麟庐说:“学我者生,似我者死。”今天我们学习齐白石,首先要学习他那种和民族生活、亿万同胞生死相依的真情实感和凛然节气。杜勃罗留波夫认为,人民性不仅是“把人了解为一种描写当地自然的美丽,运用从民众那里听到的鞭辟入里的语汇,忠实地表现其仪式、风习等等的本领”,还需要“渗透着人民的精神,体验他们的生活,跟他们站在同一的水平……去感受人民所拥有的一切质朴的感情”。无论在艺术中还是在生活中,齐白石的身上都集中表现出那个时代的民族情感和民族气质,他不愧为人民艺术家的称号。

(编辑:杨晶)