作者:徐虹

第一眼看到李建国,你能看的出这是一个憨厚老实但又有行动力的人,因为健康的皮肤颜色和匀称的四肢,加上明锐的眼睛和薄而紧的嘴唇——不同的性格特征的部分加在一起,就成为一个和谐统一的丰富个体。平时他的话不多,语速不紧不慢。就是在最急愤的时候,声调也不超过别人大声说话的声音——我们在餐厅和飞机上经常遇到一些兴奋者不顾旁人而肆无忌惮地大声说笑,李建国绝不是这样的人。而且,再好笑的事情他也笑得轻声,好像怕打扰别人而不好意思;但确实能看到他是在真心的笑。然而,他却总是引别人大笑,他喜欢讲一些无伤大雅的但却是可笑的事情,一个荒唐可笑的事经过他一本正经地、板着脸斩钉截铁地讲,因形式和内容造成的反差,而造成错觉,使印象更深刻,也更好笑!包括他这个人!

但在做事方面,他却显现一种决断和坚毅,与他的脸部五官表情相一致的质地来。

那是在上一个世纪的94年,我突然看到了一本关于女性主义文艺批评理论的书,看了以后非常激动,彻夜不眠地写了一篇短文《走出深渊——给女画家和女批评家的一封公开信》,觉得自己是将一副白手套扔在了美术界的男性同胞面前——一付决斗的架势。开始写的时候就已经想好向李建国投稿,因为此时美术界都觉得《江苏画刊》是敢于发表不同意见的刊物,但我又考虑他是男性,对于女性主义在中国的出现可能会觉得一头雾水,甚或在感情上会觉得别扭(后来的事实证明,除了李建国,别的男性就不会如此声援女性。后来在别的杂志编辑约稿的情况下,我的文章还是“吓坏了”他们,表面好像是怕招惹麻烦,实际上是对女性主义理论的厌烦。)但我还是希望能说服他。给他投出稿子后我给他打电话,希望他一定要发表。一般来讲作为投稿者很难说服主编大人,而且我还是一种坚持和决断的语气及态度。我还表示“不能接受或看不明白也最好用稿,你们画刊不是欢迎尖锐和不同意见的稿件吗?”他也坦承对稿件内容困惑,“中国妇女不是已经解放了吗?”我又劈头盖脑地将刚学会的一批女性主义的新名词从电话里传递了过去,并且表示“行也得行,不行也得行,现在不明白以后一定会明白。”大概他被我这样的不讲道理和气急败坏所感染,因为我从来不如此强编辑之所难,因为我那时还没有什么“话语权”,人微言轻,是难以说服别人的。后来李建国又给我来了一个电话,说他和编辑部的同志商量后大家都认为这篇稿子既不是学术性评论,又不是介绍艺术的文章,不知如何处理,但还是发表了。为此,我心里感到李建国是一个学术嗅觉很敏锐的主编,并且敢于冒风险发表一些前沿和探索性的文稿,包括探索性很明显的年轻艺术家的作品。

当然李建国的尖锐和敏感并不能替代他具有的“公正性”,尽管他在开玩笑的时候显出一种“玩世不恭”的神情来,好像很世故很老练。但到骨节眼上,却显出本真的一面,一个有思想和有立场,不迎合,并与谄媚无缘的人。

这个世纪的第五年,女艺术家肖鲁的那件打枪的作品的署名权发生了问题,各色议论纷纷扬扬。肖鲁急需为自己讨得公道,写了有关事情前后经过的说明,请求批评家给她写文章,她也要发表一些书信文件。但是,一些男性批评家和杂志编辑婉言谢绝了,他们表示同情她,但考虑到性别带来的麻烦,只愿意静观而不愿意施以援手。当然一些女画家和她的一些朋友还是愿意帮助她,我也就我的女性主义研究课题对这个事件作了专题论述。

文章写出来了,还是要找到一家既勇敢又有影响的杂志发表,没有办法,还是想到了《江苏画刊》。在当年深圳美术馆召集的两年一届的批评家论坛,李建国也来参加。见面,简略介绍一下肖鲁的情况和事件性质。随后,我就这事发言,并擅自宣称《江苏画刊》表示同情和支持女艺术家讨回自己的署名权,当时语惊四座。散会后,李建国说我是将他的军,但他还是在别人冷漠的时候表现出了他的正义与热情。毕竟,他认为这种问题的讨论和澄清,是有利于学术的。他不是为了肖鲁,因为他不认得她,他是为了艺术,为了营造正常的学术探讨环境。

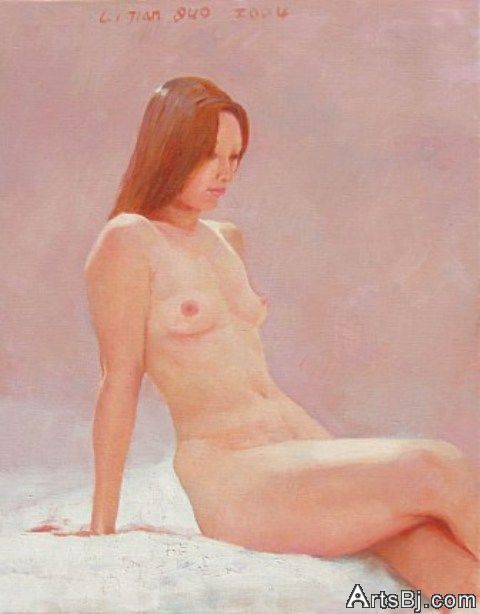

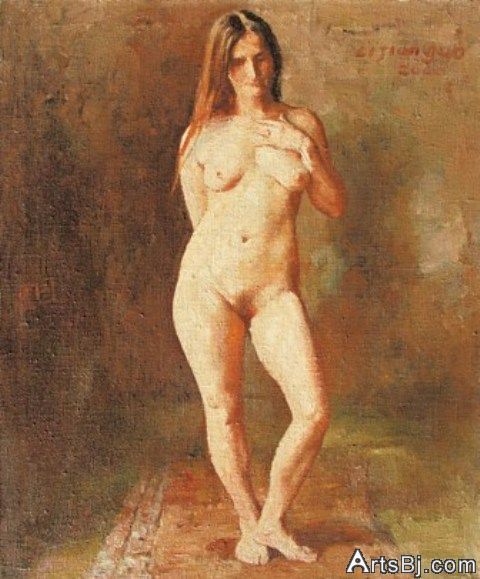

在我记忆里,李建国的穿着总是特别“休闲”,不是一般的潇洒休闲式,而是随意的休闲式。比如任何时候,再重要的场合只见他斜挎挎包,尤其在夏季,配着一件圆领T恤衫,就像一个插队知青一样——他也确是经历了黑龙江农场的知青生涯。联想到他的油画,画中,无论是小孩还是女人体,在朦胧的形、色之外,别有一种淡淡的沉静和忧伤;在朴实无华的形象后面,萦绕着生命的悸动……从这些含蓄、克制而又实在的情感起伏中,仿佛可以触摸到他感情的脉搏。[NextPage]

李建国作品

[NextPage]

[NextPage]

[NextPage]

(编辑:林青)