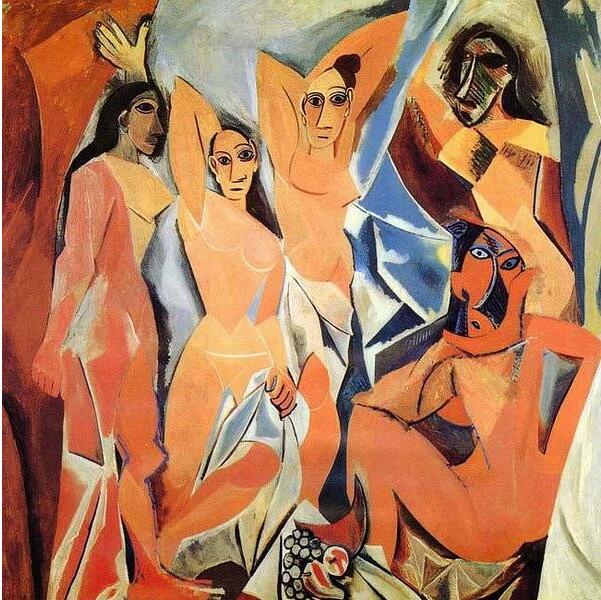

《亚维农的少女》,毕加索作,1907年,油画,纽约,现代艺术博物馆藏。

在当代艺术界,对文化他者的挪用不是新近才有的现象。艺术领域对异文化的吸纳古已有之,不过,它可能是20世纪艺术的一个最主要和最典型的特征。我认为,艺术和文化他者的遭逢交会,留下了一大笔丰富的遗产,并对当下产生着持续影响。

挪用是当代艺术和人类学之间所具有的最为典型而独特的关系,本文主要关注挪用的实质,以及二者介入文化差异的方式。

一、“原始主义”

“原始”一词有大量不同体现,它是20世纪欧美诸多艺术运动中关于差异的一个核心修辞,原始主义深刻影响了艺术和人类学之间的关系。尽管以前就有不少艺术家挪用异文化的先例,包括浪漫派、印象派、野兽派(如高更和马蒂斯)和表现派(如埃米尔·诺尔德、弗朗兹·马尔克、奥斯卡·科柯施卡),不过,1905年前后,毕加索在法国博物馆和收藏家宅第邂逅非洲雕像一事,常被视为艺术和人类学之间的典型交会。纽约现代艺术博物馆1984年所做的展览——“20世纪艺术中的原始主义:部落和现代的亲密关系”,对这一转折点做了著名呈现。观众所看到的,是一系列并置一起形式相似的作品,如来自非洲和大洋洲的面具——尤其是哥达(Kota)圣物箱上的人物形象——和毕加索的绘画《亚维农的少女》(1907)。这一交会不仅被当作现代艺术诞生的重要时刻,而且还是异文化挪用的典型事例,凸显了形式和语境之间的鲜明对比。正如有的学者所说,任何形式上的相似都未必是一一对应的挪移。不过,毕加索后来的一幅金属雕像《吉他》(Guitar)(1912),却是直接从格雷博(Grebo)面具中获得了灵感。于我们后面将会看到,是考虑形式,还是关注象征、仪式或宗教等方面的内容,这种选择一直是当代艺术挪用的特点。

毕加索主要受到了形式类似的影响,亦或被非洲艺术的“魔力”所吸引,这一问题仍然值得探讨。詹姆斯·克利福德(James Clifford)认为:“无论毕加索本人和别人为他回顾性地建构了什么样的灵感和相似关系,有一点很清楚,那就是他收藏的外来物品乃是适合做具体工作的工具。”对展出和收藏的异文化中的人工制品的风格元素的挪用,发生于如下语境之中,即关于艺术家的角色和艺术在社会中的地位的观念正在发生变迁。这些观念受到了诸如列维-布留尔(Lucien Lévy-Bruhl)等人类学家的著作的影响,列维-布留尔探讨了“原始心灵”和艺术家的角色等问题。在这一过程中,艺术家变成了有特权接近原始的人。精神分析这一新科学对此推波助澜,艺术家被其视为与自身的灵魂和原始“原型”相联系。人类学家也是有特权接近原始的人,无论实践上还是理论上都是如此,这一新学科,在20世纪头几十年走向专业化的过程中,花大力气将人类学家与“游客”或殖民官员相区分,认为自己与原始事物有着“更为深入”更为密切的接触。

20世纪早期的“原始主义”为艺术挪用奠定了基调,那是人类学在多年以后所要探讨的主题。例如,爱德华多·保罗齐(Eduardo Paolozzi)1985年在伦敦前人类博物馆策划的展览“消逝的神奇王国”,就将艺术家的作品以及他从博物馆藏品中挑出的物品结合在了一起。在导论中,保罗齐探讨了20世纪三四十年代英法对待原始事物的方法差异,赞扬“法国人的感性,使其可以欣然接受多贡(Dogon)面具、前哥伦布石雕,以及巴洛克教堂或现代机器。而英国人至今仍没有这种感性”。当时,一些人类学家批评展览缺乏语境化,展柜上塞满了保罗齐自己的作品,以及来自迥然不同的文化中的人工制品,没有说明牌告知它们在文化体中的作用。不过保罗齐旨在颂扬它们的“魔力”,无意于去揭示任何民族志语境。展览引发的批评,显示了发展中的人类学对殖民收藏与藏品的批评,以及“博物馆学”的成长,同时亦表明了人类学对当代艺术的担忧。

对艺术家来说,原始事物可能会提供新的“观看之道”,它还为一些人提供了关于高度整合的群体的理想愿景。丹尼尔·米勒(Daniel Miller)认为,它提供了超越现代生活的碎片性的模式,所有艺术都依赖原始主义的模式。事实上,原始文化想象的整体性,首先是要把现代视为碎片化的。然而,20世纪初的许多先锋艺术对集体意义的稳固秩序表示严重怀疑,视其为人为的建构,在意识形态上是令人压抑的。20世纪早期的艺术家推崇原始的冲击力,认为它有能力打碎既有的规则,并非致力于一种想象的总体性,而是试图肢解自身。正如詹姆斯·克利福德(在讨论乔治·巴塔耶的著作时)指出来的,“在反对西方的理性、美和规范之时,主要诉诸外来事物”。原始可以映射投注到它身上的任何事物,艺术家时常称扬原始艺术的“野性”,而人类学家却越来越注重在其文化语境之中加以理解,并将其视为与西方艺术相同的表现方式。

原始的概念,以及从精神分析中采用的理论,导致了我们对下述问题理解上的变化,如何为艺术、艺术何为、艺术要对我们产生吸引、艺术如何影响我们,我们期望从艺术中得到什么等。乔治·E.马库斯(George E.Marcus)和弗雷德·迈耶斯(FredMyers)倡导对西方“艺术界”的人类学研究,他们认为,20世纪艺术和人类学具有同样的来源,二者之所以如此亲近,是因为它们“根植于共同的传统,二者对我们置身其间的‘现代性’都持批判立场”。

尽管异文化提供了丰富渊深的形式和信仰,可用以挑战西方文化,不过,原始的概念从一开始就是模糊不清和变动不居的。现代艺术博物馆里的原始主义展览,一方面取得了开创性成就,不过也遭到了强烈批评。在对展览的评论中,克利福德指出,使用“亲密关系/类同”(affinity)一词表明了一种共有的人性,这一基本关系要比任何形式上的相似更为深厚。他认为,展出的现代艺术以某种范式超越了自身的文化和历史语境,让人看到了“基本的表现模式”;不过,它既体现了原始作为一个范畴的“松散性”,还揭示了它的持久影响。他提到了另外很多对类同,(比如约瑟芬·贝克,安哥拉乔克维人的木雕人物,以及费尔南德·莱热的服装设计之间的类同),它们没有出现在现代艺术博物馆的展览上。

20世纪初艺术和人类学的邂逅,开创了一种体系,相关物品开始被分成两类,要么是“原始艺术”,要么是“民族志人工制品”,这种分类的结果,就是人类学和美学之间的区别,在制度上变得更为牢固。对克利福德来说,这些实践构成了一种审美/人类学的“体系”——艺术品或被视为个人的成果(艺术展览),或是文化的产物(人类学展览)。

20世纪八九十年代的众多展览和出版物,反映出与克利福德所探讨的同样的问题。举例言之,博物馆作为西方挪用异文化的场所,各种殖民和后殖民机构为其提供支撑,在伊万·卡普(IvanKarp)和梁思文(Steven Levine)主编的重要文集《展示文化》(Exhibiting Cultures)一书中,对此进行了批判。不过,20世纪60年代以前,像克里斯蒂安·波坦克西(Christian Boltanksi)等艺术家已对如下现象提出了质疑,即西方人迷恋于博物馆通过各种装置虚构的证据,并且提到了人类学的展览活动。不过,波坦克西的艺术实践和艺术批评却被人类学界忽视了将近二十年。

1988年,纽约非洲艺术中心(现为非洲艺术博物馆)举办的展览“艺术/人工制品”(ART/Artifact),进一步表明了展览的任意性,它们把展品放在不同的房间里,区分为艺术品,以及基于“民族志语境”的收藏品。这一展览显示出,西方人的关注程度以及相伴的分类,决定了一个物品会被视为艺术或人工制品。

巴黎蓬皮杜中心于1989年所做的展览magi原ciens de la terre,试图纠正著名的欧美艺术家和无名的非西方艺术家之间的不平衡,例如,将弗朗切斯科·克莱门特(Francesco Clemente)的作品和中国艺术家黄永(Huang Yongping)的作品并置一起,批评家却指出,这场展览只不过凸显了西方艺术家和非西方艺术家之间的差距。

尽管诸多论著涉及了原始主义在现代艺术中的角色,人们对非西方艺术家和西方艺术的交会,却考虑得很少。这种交会所导致的反向挪用的作品,往往会被视为对西方风格的简单模仿或复制,从而遭到摒弃,对它的讨论强化了艺术的中心和边缘模式,尽管这一问题已经开始受到重视。

尼克拉斯·托马斯(Nicholas Thomas)强调说,最好把挪用理解为一个双向的过程,面对他者,或是给予,或是获取,要么拒绝,要么接受,在这种关系中,有一种内在的“不稳定的二元性”。

同样,我最近也强调挪用的阐释性,它尝试着去“理解”他者,如果不是对话的话。

挪用的双向性,很清楚地见于多哥艺术家埃洛克(El Loko)和约瑟夫·博依斯(Joseph Beuys)的师生关系中。埃洛克遇到博依斯的故事,生动地说明了另一文化是如何想象当代西方艺术中的一位“英雄”的:

1969年,经过深思熟虑,我决定学习艺术。那年我19岁,在加纳的特马工作,是一名纺织品设计师。通过阿克拉的歌德学院,我知道了杜塞尔多夫艺术学院,索取了申请表。没过多久,我收到了相关文件,并且很快准备好了材料,汇集了我的25件作品,主要是水彩、油画和织品设计。我的申请成功了,收到了1971年冬季学期的入学通知书,投在博依斯门下。我当时非常年轻,人也幼稚。我对德国的具体事情一无所知,对在德国的一家学院学习艺术毫无头绪,也从没听说过博依斯。

刚开始,埃洛克很少见到博依斯,后者正在忙着表演他的偶发艺术。埃洛克想找一位导师,能指导他学习的老师,他发现博依斯做不到(尽管他收到学院入学通知书之后,博依斯支付了他的机票费用)。不过,逐渐有了起色,他们开始合作了,埃洛克最终加入了偶发艺术,他提到:

博依斯在他的行为艺术和偶发艺术中所要表现的大部分内容,对我来说都不难理解。他的行为类似于一些非洲思想和仪式,比如巫医举行的仪式,仪式地点和相关物品都被视为禁忌或神圣的。对许多博依斯专家来说,这仍然是一种异己的思想。

关于(大部分殖民)文化和西方文化互为他者的问题,朱利叶斯·立普斯(Julius Lips)出版于1937年的杰作《野蛮人的反击》(The Savage Hits Back)一书中对此做了思考,他考察了土著艺术中对“白人”殖民者的表现——或者换句话说,非西方艺术对西方的挪用。

马林诺夫斯基为这本书写了导言,他指出:“立普斯发展了人类学最富成效的方法。他探寻了土著人心目当中的白人人性。”不过,立普斯的方法在当时太具革命性,后继无人(在美国亦是如此,他受纳粹逼迫,辞掉科隆人类学博物馆馆长一职后,博伊斯邀请他到美国哥伦比亚大学任教)。直至20世纪80年代末90年代初,随着弗里茨·克莱默(Fritzkramer)对恩斯特·奥尔巴赫(Ernst Auerbach)、米歇尔·陶西格(Michael Taussig)对瓦尔特·本雅明的重新评价,对于异文化如何在视觉表达中展现欧洲人作为他者的形象,人类学界才重新关注起这一模仿过程。

二、挪用对当代艺术和人类学的价值

我在此关注的是模仿性的交会,在这一过程中,西方文化(在最宽泛的意义上)借用(borrowing)甚或“窃取”(stealing)异文化。我想强调指出,这些过程对于艺术和人类学的结合提供了实验性方法。当然,挪用的策略问题重重(政治上的和伦理学上的),不过我的观点是,无论对于介入人类学话题的艺术,还是人类学自身,它们都是一个基本特征。

挪用时常被指责涉及一些“不妥”的行为,将某物从一个语境中拿出来,然后放到另一个语境之中。我想提出一个新方法来看待挪用,在考虑其中隐含的不平衡问题的同时,把重心放到学习(learning)和改造(transformation)上。

正是在这个意义上,挪用成为文化差异的中介,有效地影响了艺术家和人类学家的工作。二者都将挪用视为一个创新性的技术,尽管所选取的挪用策略存在差异,但某些基本的特征是一致的。

接下来,我要对挪用的概念进行批判性地再思考,评估它对介于艺术和人类学二者之间的视觉实践的价值。我认为,挪用应该被重新定位成一种解释性的方法——一种对话式的理解活动——借此,艺术家和人类学家协商性地接近文化差异,进入文化差异。

挪用的定义突出了改变的特性,通过复制、剿袭,或将一个形象混入新的语境,有时就彻底改变了它的意义,它的起源和本真性都遭到了质疑。

挪用有时会被界定为这样一种活动,“某位艺术家可能会‘偷窃’已有的形象,签上自己的名字,当成了自己的”,而“再挪用意指从艺术领域之外‘偷窃’形象、符号或表现方式”。库姆(Coombe)指出,由于西方的所有权归属个人,用法律术语说,艺术挪用意味着侵犯版权。

于博物馆人类学家表现尤甚,在殖民时期以及此后,他们大量挪用欧洲以外的土著民的东西。西方人沉迷于把物品从它们的原主人那里分离出来,然后放到博物馆里展览,这种荒谬行为在克里斯蒂安·波尔坦斯基(Christian Boltanski)20世纪60年代末期的装置作品中得到了痛切的展现,远早于人类学家对博物馆活动的批判。

挪用、复制,甚或引用和参考前辈艺术家的作品,在整个艺术史上都是屡见不鲜的行为(在不同的历史时期有着明显不同的内涵),不过,这种现象在“(后)现代”艺术活动中变得尤为显著,罗萨琳德·克劳斯(Rosalind Krauss)特别指出,这挑战了传统(西方)独一无二的作者观念,以及任何公认的原创(高)高于复本(低)的观念。相形之下,一方面,本雅明·布赫洛(Benjamin Buchloh)将20世纪现代艺术中的挪用拼贴策略概括为“寓言式的方法”(allegorical procedures),谕示了此一过程中意义的明显变迁。另一方面,对许多“第三世界”的艺术家来说,挪用延伸并拓展了原作的历程,还为其注入了新的意义,将其作为一种策略进行身份建构。恺撒·帕特诺斯托(Cesar Paternosto)追步乔治·库布勒(George Kubler)的重要论著《时间的形状》(The Shape of Time),提出了更为一般性的观点,认为艺术家超越了不同的文化和不同的历史时期,通过挪用可以重新找到意义,重新创造意义。

正如路易斯·加姆尼则(Luis Camnitzer)对古巴的挪用实践所做的评论:“包括使用一些输入的元素,他们还没有用到这些元素。”

对于文化挪用,我想提出一个拓展的定义:“从异己的文化中提取智识成果、文化表达或人工制品,以及历史和知识方式。”榆对第三世界的艺术家来说,这一定义的问题在于,他们所挪用的文化,同时被视为既是他们自己的,又不是他们自己的。比如,这些艺术家所从事的新身份建构,通过假想的生物和/或文化血统和归属(即使在这些例子中,艺术家也是来自欧洲),时常会唤起与先祖的关联,声称代表了“本土文化”还关联着“艺术界”居于中间地位的国际化的、大量依然西方化的艺术经典。举例言之,里默·卡迪洛(Rimer Cardillo)用覆盖着犰狳外壳模型的大型蚁丘制作装置,让人想到乌拉圭沙鲁阿(Charrua)印第安人的土丘,在19世纪中期的军事活动中,那些土丘全被摧毁了。不平等的权力关系还取决于是一个“西方人”还是某个声称为土著的人进行挪用。

电影制片人洛雷塔·陶德(Loretta Todd)是加拿大的梅蒂人,他提出了不得不面对的问题:

去年六月,在哈里法斯召开的独立电影和视频联盟会议上,我做了一个关于文化自主性和挪用的演讲,其中引用了瓦尔特·本雅明的观点。有人质疑我运用本雅明是对西方文化的挪用。我的回答是,我是西方文化的一分子,也是土著文化的一员,本雅明就是我的文化。“啊哈”,质疑者说,“那么我们使用土著形象和土著故事就像你使用本雅明了,因为土著形象和土著故事已经成了当代文化的一部分。”这是一个聪明的推理?还是一个似是而非的争论?他们所说的这种文化交叉是什么呢?

我最近探讨了对挪用的概念进行界定以及将其应用于当代艺术实践时的困境,追问是否有可能提出一个新的挪用概念,能将关联着艺术家、人工制品(及其源初生产者)以及挪用产生的新作品的过程考虑在内。

三、作为选择和过程的挪用

罗萨琳德·克劳斯提出的“软”原始主义者和“硬”原始主义者之分,是一个有效的起点。一方面,软原始主义者指的是那些受到本土文化的形式和符号——亦即表面的视觉形象(林恩·库克之说)——所启发的人。此类挪用经常发生于书籍和人工制品中,对其文化语境的探究程度各不相同。民族志资源之所以受到欣赏,主要是因其审美属性,而不是特定的象征意义和宗教内容。爱德华多·保罗齐便是一位“软”原始主义者,上面已经分析了他是如何设计“消逝的神奇王国”展览的。尽管对总体的神奇观念感兴趣,不过他关注的是形式上的类同,而不是人工制品的具体民族志信息。

另一方面,“硬”原始主义者开始参与本土仪式的再造,以更为个人化的方式呈现本土,对文化语境有着更大的兴趣。显然,艺术家可以将这两条路线结合起来,不过“硬”原始主义者的一个很好案例是约瑟夫·博依斯,他将自己的作品与传统文化中的萨满相提并论。作为战后最具影响力的艺术家之一,博依斯对待非西方文化的方式非常复杂,本文难以尽述。自从他报告说“二战”期间他驾驶着斯图卡式飞机坠毁于克里米亚,他与救了他的鞑靼人有了密切接触之后,他与“他者”之间的关联就成了他神秘的艺术和生活的基础。博依斯认为他的艺术实践类似于那些萨满(或治疗师),把他的作品称为“社会雕塑”。

尽管“原始主义者”这一术语不可避免地暗示了艺术家的外来人态度,不过,“软”“硬”之分能为构建挪用类型学提供一个初步的指导原则。区分不同类型的“原始主义”,能使我们看清艺术家的作品中所做经验性工作或者说实践(practice)的程度,这是本文所关注的。依照这种方式建立一种类型学的做法很诱人,不过这种形式上的方法,并不能解决艺术家的作品的最初意图和所做改造等问题,也不能处理艺术家与他者所建立的关系。最终,我们还是要追问在挪用的过程中发生了什么。

对此,我上面已经指出,最好把挪用视为一种解释性的实践。当然,也有一些艺术家,他们完全能够理解他者,他们就是着意于形式,而无视具体的民族志意义。批评它们肤浅和唯美主义,针对的恰恰就是这种方法。我们期待艺术家能够广泛地介入异文化,尽管他们的民族志不像人类学家那样深入。

同样,谈到实践,也有各种各样的方法,既包括那些从插图和博物馆藏品中获得灵感的艺术家,也有一些人,深究具体的文献,寻求专业的考古学家和人类学家的帮助,有时甚至和他们展开合作。

另一个例子是阿根廷艺术家阿尔弗雷多·波蒂略(Alfredo Portillos),20世纪70年代,他流亡巴西期间加入了坎东布雷教(Candomblé)。这一与“他者”在精神上的神奇体验,使他创作了许多作品(如Seriedel Vudu aLos Conquistadores Latinomamericanos)。

约瑟·贝迪亚(Jose Bedia)的作品,以他在古巴萨泰里阿教(santeria)的体验为基础,同时参考了其他本土传统,如大平原印第安人的兽皮画。玛雅·德伦(Maya Deren)参加了海地伏都教(Voodoo),为此写了一本书《神圣的骑手》(Divine Horsemen),并且放弃了最初拍摄一位艺术家的电影的项目(尽管在她身后,谢丽尔·伊托根据毛片剪辑出了一部电影),尝试一种民族志式的探究。不过,考虑到德伦的敏感性以及她与伏都教的近身接触,《神圣的骑手》超出了一本标准的民族志(它违离了民族志学者的经验以及“客观”呈现事实的意图),恰好表明了逾越学科边界可以取得怎样的成果。

恺撒·帕特诺斯托有大量简朴而理智的作品是以前哥伦布艺术和建筑为基础创作的,有着抽象艺术的最初形式。帕特诺斯托是一位少见的艺术家和学者;琳达·舒勒(Linda Schele)是一位画家,20世纪60年代出道,早期的作品受到了阿西尔·戈尔基(Arshile Gorky)、胡安·米罗(Joan Miro)和保罗·凯尔(Paul Klee)的影响,她后期的作品成为破解玛雅符文的关键淤——这是人们将艺术的敏感性用于考古学和人类学研究的又一例子。

考古学家和/或人类学家与艺术家之间的合作,为接近他者提供了另一种可能性,时或产生真正跨学科的成果。比如,厄瓜多尔的奥斯瓦尔多·维泰里(Osvaldo Viteri),早年是一名建筑师,在巴西人类学家保罗·德·卡瓦尔奥-纳托(Palo de Carvalho-Neto)的调查中担当制图员。这些考察有一个双重前提,一方面意在研究和调查厄瓜多尔不同地区的民众艺术,另一方面,要同时编制这些艺术的视觉档案,以期给民众艺术家提供灵感和启发,从而提升厄瓜多尔艺术性工艺品(artistic craft)的发展。在20世纪60年代的早期民俗学研究中,对单纯的工艺和更具艺术性的民众艺术之间做一区分,让人感到大有必要,同时限定在了视觉性的民众艺术和物质文化(区别于诸如音乐、说书等其他民众艺术)。尽管后来维泰里克服了艺术和工艺之分,并于1969年和1970年开始使用他在基多(Quito)老镇购买的布娃娃,融合到他的绘画之中,赋予它们精神性的存在,使其象征民众文化中的“民众”。后来,他委托一位女性手工艺人为他大量制作布娃娃。接下来的10年里,维泰里制作了大量此类集合艺术,题目通常涉及本土话题,安第斯、前哥伦布文化(如印加)、征服以及mestizaje——“文化”和“生物学”意义上的混血。

下面是1998年我在基多访谈维泰里时,他对自己的艺术的挪用过程所做的评论:

我是从使用象征物品开始的。每一件物品都有意义、内涵、根基和起源。比如,布娃娃源于前哥伦布,至今还有用场。所以我认为这类事物承传自本土民族,是本土民众文化的一部分。此外,我还使用旧织锦以及其他仪式物品,这表明天主教对本土文化发生了重要影响,欧洲的图案样式混合了本土成分。

然而,这就是拉丁美洲尤其是安第斯美洲的现状。我认为我的作品主要是关于安第斯山的,是高耸的群山和清晰的疆界??????以及厚重的风景的反映。我用粗布或麻布象征了拉丁美洲的边缘化和贫穷,混合了其他元素,表现了安第斯国家触目惊心的现实。

尽管有着深厚的本土文化根基,我的作品同时也传达出了普适性的信息,无论是纽约、东京或布宜诺斯艾利斯,任何地方的人都能看明白。你参与了保罗·德·卡瓦尔奥-纳托的工作,这一研究活动如何影响了你的艺术?

我想知道我的民众是谁,我们是谁?

刚开始,在我们制作民俗物品的草图时,我发现很难理解什么是“客观”。我不得不改变我的心理结构和精神结构,以便适应并完全理解客观的意义。因为我是一个艺术家,一直处于主观、情感和敏感的状态。我感到很难处于“客观的”位置,不过最终,我认为我成功了。那是一个非常重要的经验,使我能从不同的角度看待现实。我们不得不抹除情感,我们没有创造任何事物,不过总是需要抽离现实。

旅行是挪用过程的另一个部分,很多艺术家直接进入本土社区进行田野调查,利用访谈和摄影等人类学方法,与本土文化进行接触。例如,阿根廷艺术家特里莎·佩雷达(Teresa Pereda),在她的作品《以约翰之名》中,比较了加泰罗尼亚的比利牛斯山和阿根廷安第斯山胡胡伊省(Jujuy)两地圣约翰庆典的差异。

她的作品关注到了两个方面,一是安第斯地区冬至的内涵(与印加时期的太阳节仪式有关),二是西班牙殖民所产生的融合元素。为了作品中的安第斯部分,她多次前往科奇诺加的小村庄,最终观察到了圣约翰节上的趟火仪式,并且访谈了一些参与者,她还经常召集布宜诺斯艾利斯胡胡伊省的克拉人,对他们进行访谈。

2000年,我在布宜诺斯艾利斯对特里莎·佩雷达做了访谈,她解释了她为何要这样工作:

很长一段时间,我待的地方远离城市。现在,我在林肯(Lincoln)(属于布宜诺斯艾利斯)住了二十年了。小时候,我住在巴塔哥尼亚内乌肯(Neuquen)省的安第斯地区。我的一生四处漂泊,因为必须要到城市上学。我的内心总有一个二元对立的存在:农村VS城市……我总是在想,在往来奔走于城市的人群中,大家对于布宜诺斯艾利斯这样的大城市以外的世界是怎样的漠视和无知……

另一个二元对立是由晚近我们经历的大量欧洲移民引发的。由于这次移民在数量上远比原住人口庞大,所以就产生了一个不同的国家,并对现有的国家施加影响,我认为这制造了巨大的鸿沟。阿根廷相异于拉丁美洲的其他国家,阿根廷人也感觉自己与众不同。举例言之“种族”,我的祖先是意大利人、法国人和西班牙人。我没有一点印第安人的血统。我的家族在1860年迁至阿根廷,我在欧洲还有亲戚。我的情况在阿根廷很是典型。但是,本土的情形,以及16世纪以来混血儿的情形,不知怎么还是隐而不彰。

因而,我感兴趣的是在我的作品中混合这两个世界,因为我是它们共同的孩子。我从小生活在农场,在马普切人中长大,他们是巴塔哥尼亚的土著民。我很自然地过着那种生活,从他们身上学到了很多东西。

不过,在调查和表现某一艺术主题时,其接近程度并不能通过身体的距离来衡量,实际上,只要观念上接近,完全可以避免田野调查。例如,伊莱恩·雷凯克(Elaine Reichek)的“火地岛” (Tierra delFuego)系列,就完全依靠了人类学家马丁·古辛德(Martin Gusinde)在世纪之交拍摄的照片。雷凯克拒绝作为一种手段的田野调查,她所做的是继续表现那些照片上的主题。通过紧密结合照片上的内容,她复原了那些在摄影过程中就已消失的他者实体。吉米·杜伦(Jimmy Durham)指出,伊莱恩·雷凯克的作品不是挪用他者,而是关于西方体系如何通过图像来挪用他者的:

“土著”的羊毛、编织和照片,会欺骗我们,让我们有一种短暂的满足,认为我们看到我们想看到的东西。正是由于这个原因,对挪用带着可理解的但是过度防御性的敏感,某些“少数民族”艺术家认为雷凯克错误地弄乱了“我们的东西”。这些艺术家一定会想,她说的是我们;而实际上,她用的是她自己文化的体系,“主流的”文化,去面对其体系之内暗藏的压迫。

挪用的另一种形式涉及仪式和表演艺术。对仪式的研究乃是人类学这一学科的重要任务,涂尔干、拉德克里夫-布朗以及其他一些人类学家,对阐明仪式过程做了奠基性工作。维克多·特纳(Victor Turner)对仪式的象征性做了杰出的研究,他和理查德·谢克纳(Richard Schechner)以本土仪式和非西方戏剧为基础,提出了人类学的表演理论。尤金尼奥·巴尔巴(Eugenio Barba)提出了所谓的“戏剧人类学”(theatre anthropology),倡导基于非西方戏剧和表演的戏剧实践。

当艺术家举行仪式的时候,他们更多关注仪式过程的创造性。“皮尔斯河”(The River Pierce)是其中一个案例,那是在1990年的耶稣受难日,艺术家、艺术批评家和当地居民,沿着德克萨斯和墨西哥边境上一条虚构的神圣之路(via sacra)举行的游行活动。还有的艺术家,如阿尔弗雷多·波蒂略或约瑟·贝迪亚,他们将艺术界的空间(博物馆、美术馆)转移到了仪式空间或宗教空间,既指出了这些空间(或“神殿”)在世俗社会中内在的宗教性,又表明了某些艺术活动和宗教活动之间的界线并非泾渭分明。

当然,我们上面所讨论的几种“类型”可能不会表现为单一的形式,事实上,艺术家在创作时通常会综合运用各种方法。

需要着重指出,人们可以“学会”挪用(就像凯撒·帕特诺斯托反复说的),因而也就能够“教授”挪用。不过出现了一个更具一般性的问题,那就是这种知识是如何传达的?是否试着去学习诸文化是如何解释自身的,或者用它们自己的术语理解艺术?比如,埃斯特·帕斯托里(Esther Pasztory)就提出,前哥伦布文化有自己的风格范畴,大多基于特定的族群和政治,不能被归入西方概念之下。

如何公平地对待最早创作那些图案的文化,成为众多拉美国家大量挪用本土形象的艺术家面临的挑战,包括城市平面设计师、陶艺家和纺织品设计师等。

这些挪用的实践者时常会对考古学研究和人类学研究提出批评,他们发现后者往往以非西方社会中艺术生产的抽象观念为基础,忽视了物质实践本身。他们的批评不仅仅基于对西方样式化的范畴的反对,而且创作实实在在的作品的实践经验也为其提供了支持。举一例为证,在考古学的出版物中,对前哥伦布陶器的技艺描述和视觉描绘都是不够好的。对陶器图案的“誊写”(描绘)显示了其中的困难或不完善。亚历杭德罗·费阿多恩(Alejandro Fiadone)是一位平面设计师和前哥伦布陶器的研究人员,他最近指出,这些图案在书籍和文章中都呈现为平面的(在陶瓷书籍中也没有得到很好的呈现),这必然造成了变形,实际上许多陶瓷的表面是弯曲的。

以上案例清楚地表明,在挪用和更为忠实地欣赏异文化的创造的过程中,艺术实践如何有助于促成人类学知识。现在还应该清楚的是,我们不赞成低等艺术和高等艺术,或艺术和工艺之分,这种区别已经显得陈旧过时。正如恺撒·帕特诺斯托所说,有一种视角妨碍了对于前哥伦布建筑和纺织中的抽象艺术,以及美洲当代本土文化的欣赏。在提到这些艺术不应该被归入“纹饰”或“装饰”范畴时,帕特诺斯托善辩地问道:“有人敢把文艺复兴绘画或凡高的作品说成‘装饰着颜色的帆布’吗?”

结语

挪用的过程对于文化交流和文化变迁都是最重要的。这是因为,就像乔治·库布勒后来所说的,于对他者的认知乃是任何挪用的根基,无论是艺术挪用还是人类学挪用。如果我们不能辨别什么不是我们的或他者的,我们就不能将其转化成我们的,在最为基本的哲学的意义上——即使其差异性在新的语境中得到了关切。当然,我们目前所讨论的问题不仅仅是一种认知法则,而且涉及伦理层面。毕竟,他者向我们(艺术家或人类学家)展示出来的,不只是了无生机的物品,还有活泼泼的个人以及个人组成的社群,他们会通过自己的符号遗产表达政治上的、经济上的和文化上的主张。在这个意义上,挪用总是“双向的”。盂当前关于文化财的讨论,就反映了这些正在持续进行的对表征和权力的主张或斗争。

在艺术挪用中采用人类学的信息和方法,并不是发生于真空之中,而总是处于具体的历史语境之中,交织着不同的经济、社会和文化权力关系。许多挪用都是从西方艺术界的视点出发的,所谓“第三世界”的艺术家会同时挪用本土文化和西方文化,时常将他们的实践作为反抗全球化的方式,以及建构新的身份认同的策略。人类学家已经多次表明,认同是多元的、被建构的,随历史语境而变迁的。就像在艺术中没有“原作”,也不存在固定的种族或民族类别——只是族群和个人对它们的不同主张。

在有些案例中,“根脉”可能要从家族血统独立建构,并通过对文化遗产的强调来获得。

智利艺术家和诗人塞西莉亚·维库纳(Cecilia Vicuna)这样看待她和本土根脉的关系:

一方面,我来自一个绵延已久的巴斯克家族,这个家族多年前迁居智利。而我母亲这边的拉米雷斯家族,很可能来自安大路西亚。不过,在这两个家族之中,很可能有一个隐藏的本土存在,尽管他们声称根本没有当地祖先;不过我觉得完全不是这么回事。我们身上有当地人的血液,只是没被认识到,这就是我意识到,感觉到的……

有一个方面起了作用,就是我的家族在安第斯文化的影响下逐步美洲化。进而,这一与美洲大陆的关联,通过我的家族的女性传递下去。

我在欧洲待了三年,那时,我想寻找我与土地的联系,我根本找不到。当我回到南美,回到波哥大,我把脸贴在地上,亲吻它。土地拥有能量和生命,我在美洲能感受到,在其他地方却不行。

我的目的,不是裁决谁能挪用谁不能挪用(合法性的问题),也不是要评判个人的挪用实践。作为一名人类学家,我强烈地认识到,人类学是挪用他者最为杰出的学科——尽管近来的人类学著作对过程更具反思性。

人类学史上提供了无数案例讲述这一学科如何挪用他者,不仅挪用他者的人工制品(贩卖或放到博物馆里展览)、神话、仪式和亲属制度(写成书供西方人阅读),而且还有活生生的人。

艾希(Ishi),加利福尼亚的最后一位雅希(Yahi)印第安人,就帮助了人类学家阿尔弗雷德·克鲁伯(Alfred Kroeber)的研究,这个故事已由克鲁伯的妻子西奥多拉(Theodora)讲述。1990年,克莱尔·彭特科斯特(Claire Pentecost)向美洲当地人分发问卷,用他们的答案制作了一件装置,名为《两个世界里的艾希》。她在一封信中介绍了她的项目,这封信已经成了艺术品的一部分:

我是一名艺术家,不是印第安人,最近我创作了一系列作品,都涉及我自己以及我的文化与美洲本土的历史性关联。殖民文化一方面喜欢将本土美洲浪漫化,同时却又摧毁了他们的文化和土地,这个矛盾是我感兴趣的一个地方。我的作品有一部分聚焦于艾希的故事,西奥多拉·克鲁伯写了一本书,记录了艾希的一生。艾希死于1911年,的确是他的部族中最后一个人了。然而,由于美洲印第安人作为“消逝的民族”的观念,是浪漫化虚构的一个复杂部分,我期待以某种方式找到当代生存的美洲本土社区以及他们关心的事情。

我想让您简要地回答两个问题,我会把您的答案放到作品档案里。您听说过艾希或西奥多拉·克鲁伯的《两个世界里的艾希》这本书吗?

您认为您的社区目前最关注的是什么问题?

现在就很清楚了,我不想重申,在挪用活动中,马上就会有西方艺术家和非西方艺术家的人为划分。不过,我的确意识到,二者之间的确存在历史性差异。依然是北美和欧洲艺术界强势地挪用他者,不仅仅远距离地挪用,还会通过旅行和田野调查近身挪用,还通过它无所不包的倾向,将在大都市艺术中心(如纽约、伦敦、巴黎或柏林)学习和工作的非西方艺术家吸纳进来。然而,在当前“全球化”的氛围下,非西方艺术家——尽管事业千差万别——在面对异文化的艺术和人工制品时,也要问问自己相信的伦理问题。

当然,这里不是要以人类学的标准评判或比较艺术家的调查,前者本身是特定的学科史的产物,其所引以为傲的科学性,现在频繁遭到质疑。相反,对艺术家和人类学家来说,对他者的充分尊重必须成为任何评价的核心。尊重,以及工作中的真诚和严肃,都是负载着价值的概念,应用起来比较困难,这就是为何我们要回到对话原则。在这个意义上,一件艺术家的作品需要表现出与他者的交会和对话。

没有处方告诉我们这种对话要采取何种形式,无论对形式还是文化内容感兴趣,也不管它的资源是直接或中介性的——这些差异大多模糊不清,我们上面已有说明。这一对话的任何观念都不必然是同时发生的(艺术家所挪用的文化可能早已消失),也不是权力均衡的——实际上,大多数情况下并非如此。

在此,对话是一种修辞性的策略——需要交流双方为对话填上内容。

注:文中配图由文章作者提供

作者简介

阿纳德·施耐德(Arnd Schneider),博士,挪威奥斯陆大学社会人类学系教授。

译者:秦佩,博士,北京外国语大学艺术研究院讲师。

李修建,博士,中国艺术研究院艺术人类学研究所研究员。

(编辑:杨晶)