采访本来约在中午十二点,但十二点二十分,邱志杰还没有下课。在一间窗帘紧闭、空气混浊的教室里,只要能塞下一把椅子的地方都坐满了人。对于这样的拖堂,大家似乎早就习以为常,“他还没有讲尽兴,学生们也不会放他走”,邱志杰的助教对界面文化(公众号ID:booksandfun)的记者说。

采访与简单的工作午餐同时进行,因为下午两点邱志杰还要为刚刚结束的中央美术学院首届“EAST-科技艺术季”开总结会,这是2017年邱志杰做的一件大事。EAST分别代表教育(Education)、艺术(Art)、科学(Science)和技术(Technology),同时也是我们认识邱志杰的四个关键词:他首先是享誉海内外的艺术家,是中国新媒体艺术的先驱;其次他是艺术教育,尤其是实验艺术教育重要的实践者和推动者,现任中央美院实验艺术学院院长;最后,艺术与科技之间的关系是他多年来研究和教授的课题,最近几年,他更是致力于普及“科技艺术”这一概念,并推动艺术家与科学家、创新型企业的跨界合作。

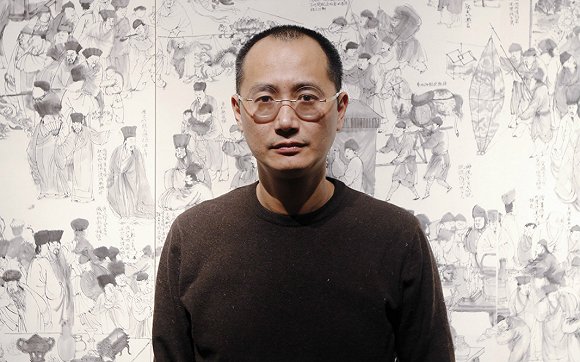

邱志杰

对于邱志杰的专访,主要围绕他的后两个身份展开,用他自己的话说,从上世纪90年代开始,他就一直担任着中国录像艺术“组织部长”的职务。“录像艺术”一词在今天听起来已然陌生而过时,但在20年前却是最新潮、最大胆的艺术形式。当时,为了将中国当代艺术从官方的冷战思维和西方的刻板印象中解救出来,从地下走到地上,邱志杰抓住了“科学技术是第一生产力”这一政治护身符,在中国美术学院率先设立了录像艺术专业,并策划了一系列录像艺术展。

后来,“录像艺术”扩展为“新媒体艺术”,在今天中国大部分艺术院校成为了一个常设的专业。新媒体艺术家的创作媒介也不再局限于单纯的影像,又繁育出了基于编程的互动艺术和多媒体现场表演两个分支。而今天的年轻艺术家似乎更为直播和VR着迷,这让邱志杰感到忧虑,他认为,“新媒体艺术”这个概念已经严重地限制了年轻人的想象力,把他们禁锢在苹果手机创造的世界里,忽视了材料科学、环境科学、生命科学等领域正在爆发的新一波革命,而这些新技术正在广泛而深刻地改变着人类生存的境况。因此他认为,当务之急是用“科技艺术”这一概念置换掉“新媒体艺术”。

从“录像艺术”到“新媒体艺术”再到“科技艺术”,是中国当代艺术运用、回应科技发展的20年。关于这20年的创作和探索,大概没有人比邱志杰更有发言权,界面文化(ID:Booksandfun)的这篇采访也将以邱志杰自述的形式为读者呈现。

用录像艺术将中国当代艺术带出“使馆艺术”的“死局”

中国当代艺术刚刚起步的时候整体处于地下状态,一些文化管理者基于冷战思维,把当代艺术当做资本主义社会的舶来品。当代艺术,或者说实验艺术,明明是中国改革开放的精神产物嘛。他们就因为觉得这个新形式陌生,看着可怕,可怕的东西就多一事不如少一事,先查封再说。所以那时候,时不时发生当代艺术展被警察关门的情况。警察越来关门,老外就越感兴趣;老外越感兴趣,警察就更觉得应该关门——于是,这就成了一个恶性循环的死局。以至于出现了一种被称作“使馆艺术”的东西,或者说是所谓的“政治波普”,警察肯定查封,老外肯定买。这就成了人们对中国当代艺术的刻板印象。

我经常说,老外对于中国有三大刻板印象:一是功夫太极、八卦周易、舞狮舞龙,是唐人街的中国;二是毛主席像、天安门广场,是毛的中国;第三个就是烂尾楼、钉子户、民工的脸,是改革开放的中国。只要把这三种刻板印象堆砌在一起,肯定有外国人买单。

怎么来破这个局?首先要让中国人看到自己的当代艺术,其次要打消政府中的一些人的偏见,让官方看到,当代艺术是国家创新需要的一种力量,不是邪恶的帝国主义和平演变的工具。当时我想了几种办法,如果要在中国的美术学院里面率先设立了当代艺术的专业,那这个专业能不能是实验水墨?能不能是环境艺术?因为我想,不管姓资姓社,都得保护环境。这说明了我当时年少无知,因为环境保护必然牵涉到地方政府和企业的利益,环境艺术不可能不是政治性的。

幸好我当时脑子一转,想到科学技术是第一生产力,第一个出现在美术学院的当代艺术专业一定是录像艺术专业,所以我后来才去策划录像展。通过录像艺术专业,当代艺术突破了学院里的科系体系,紧接着,我们把录像艺术的概念扩大到跨媒体艺术,再扩大到实验艺术,后来连行为艺术的课都能在学院里上了。要知道,当时行为艺术在社会上还被看作是洪水猛兽,被严重污名化。为了能在学院里上行为艺术课程,我们把它更名叫“多媒体表演”、“现场艺术(live art)”。就这样一步一步地,把整个当代艺术教育在中国各个艺术院校展开,这个工作我现在依然在做。

在中国当代艺术的发展历史中,2001年8月底9月初是一个关键的时间节点。随着申奥成功,政府一下子意识到,我们需要当代艺术作为一张文化名牌,证明中国是开放的、自由的、创新的,当代艺术就这样被合法化了,此后才有了798,才有了当代艺术教育的遍地开花,接着在全国美展上就出现了实验艺术的专区。这样,就用科技和录像艺术作为突破口,把中国的当代艺术带出了这个局。

而就录像艺术本身而言,1998年是一个很重要的时间节点。PC革命让每个人都可以在家里剪片子了,同时,VCD和DVD的出现使盗版文化在年轻人中创造出了一批电影粉丝。当时,在每座城市都有一家酒吧靠播映文艺电影来招揽顾客。于是,在展厅录像艺术之外,产生出了独立电影和独立纪录片,涌现出了一批独立导演,包括王兵。当时王兵拿他的片子给我看,我还嘲笑他是“DV鸭”,因为当时的DV青年,女青年叫“DV鸡”,男青年叫“DV鸭”。

独立纪录片导演王兵

到了2000年,各种聊天室、互联网社区开始成型,闪客动画流行起来。第一批闪客中很多都是中央美院版画系毕业的,闪客也有很强的“网络政治波普”倾向,比如老蒋的《新长征路上的摇滚》,就是用Flash做的崔健的那首歌——当然,崔健本身就是政治波普。还有一些人用简单的互动程序来做作品,比如用魂斗罗的形式来做文革的影像,包括曹斐的《人民城寨》,对我来说都是网络政治波普。这些互动作品充满了对刻板印象的调用。

曹斐《人民城寨》

这个风气直到2005年左右才终止。一方面是“Arduino”套件的推出让简单的编程可以被艺术家掌握,由“processing”编程、“Arduino”驱动的互动机械作品成为了一个很大的潮流;另一方面,多媒体现场表演一直在发展,现代舞艺术家、媒体艺术家、声音艺术家以及做剧场艺术的人都加入到了多媒体现场表演的创作中来。

于是,目前的中国是以上这几种艺术类型并存的状态,包括很老派的录像艺术、涉及到编程的互动艺术以及多媒体声音表演。我希望在近期能够迅速哺育出新材料艺术、生物艺术、生态艺术这些新的艺术方向,从而形成一个相对完整的学科框架。这个大学科叫做“科技艺术”,底下有媒体艺术、互动艺术、生物艺术、生态艺术、新材料运用等几个分支。

“年轻人对未来的想象,严重地被苹果手机所绑架了”

在今天的中国,各个艺术院校都设置了媒体艺术专业,或者叫新媒体艺术,或者叫数字艺术,但是这个词如今已经严重地限制了学生们的想象力。在某种程度上,现在的年轻人对未来的想象,严重地被苹果手机,或者说,被消费性电子产品所绑架。他们会做片子做动画,最近VR又成为了新时尚,艺术家纷纷开始为VR做内容;一些艺术家会接触到数据艺术和简单的互动艺术,准机器人状态的互动艺术也非常时髦,这些成为了今天媒体艺术的主流。但是“媒体艺术”这个词在面对更复杂的实践的时候,开始失去了描述力,比如面对生物艺术,那些做人造肉和荧光兔子的艺术家,干脆杜撰出了一个词叫“湿媒体”。这是一种非常勉强的、力不从心的描述方式,但事实上,整个科技的发展已经远远溢出了以IT为中心的行业。

日本曾经组织了7000位科学家用德尔菲法预测未来的科技发展,预测的结果是,IT技术已经基本停滞,下一步只能娱乐化,越做越小,变成可穿戴设备,但技术的本质并没有变化。他们认为,下一波技术革命将会发生在地球科学、生物技术和材料科学领域,这直接影响了日本的科技发展战略,影响了国家和企业的资金投入,像索尼这类电子企业都会转型为娱乐公司,同时又有一批新兴的科技企业正在崛起。

《环球科学》杂志上有一个世界各大科研机构创造产值的排行榜,我惊讶地发现,第一名居然是中科院,第二名是法国国家科学中心,第三名是斯坦福。而在中科院的各个院所里面,最会赚钱的是生物所,因为生物所影响制药业,它们的研究成果转化挣的钱非常多。

这些都给我们很多信号——材料科学、纳米技术、环境科学、新能源、生命科学、基因工程这些领域都正在非常深刻地改变文化、改变历史,但是我们的艺术院校对此非常不敏感,如果我们还被“媒体艺术”这个词汇所局限,学生们都只会天天对着屏幕,没有学生会去研究新能源,将一个风能驱动的装置作为毕业作品。有一些新技术对视觉艺术的影响会非常直接,比如新材料。不用说带传感器的智能材料,就算是最简单的光敏材料、热敏材料,都有大量做艺术的机会,比如温度一升高就会脸红的雕塑等等,但这些都不是“媒体艺术”能够涵盖的范畴。

因此我说,在今天,“媒体艺术”这个词已经对年轻人的想象力形成了限制,他们的知识可能比我还老化,这个问题很严重。所以在三年前,我开始提“科技艺术”或者“艺术与科技”这个概念,在各种场合提,也跟各个院校的负责人谈,希望他们把“新媒体艺术系”改名为“科技艺术系”,迈出了这第一步,才有可能去面对下一波技术革命。上一波技术革命是围绕PC机、互联网展开的,但下一波的技术革命已经溢出了这个范畴。 所以,今天非常有必要用“科技艺术”的概念置换掉“媒体艺术”,这样才能敞开更广阔的探索。

“学生们把直播和VR当做天大的事情,我看得很着急”

今天,美院里的学生们都把直播当做天大的事情,我跟他们说直播是一个非常古老的东西,第一个搞直播的人叫肯尼迪总统,只不过那时是通过电视台进行直播。现在通过移动互联网,每个人都获得了直播权,但是普通人的直播权是不会被尊重的,谁会认真地在意一个快手视频或者给直播颁奖?不要以为直播会改变世界,直播已经改变世界了,但是是在电视直播的时代。可学生会陷入这种“互联网民粹主义”或者“互联网民主化”的话语里面,以为直播可以带来平权,其实不是,谁成为直播明星还是由大资本控制的,谁成为微博网红也是大资本控制的。

全世界的电视观众通过直播看到了肯尼迪总统被刺杀的一幕

而当我看到学生们把VR(虚拟现实)当做全新的思路的时候,我也很着急。VR 50年前就被用来训练战斗机飞行员了,只不过那时候的VR比较糙,现在我们把它娱乐化了。今天的VR,归根到底是一种“穷人的娱乐”、“奴隶的娱乐”。我那天跟科幻作家、VR公司老板陈楸帆聊天,我说你们那个VR技术最广泛的应用就是做主观镜头“毛片”,VR毛片有十几亿美元的市场,可能还不止。除此之外,还有一个应用可能就是传教,用VR给人洗脑,这是很可怕的。

我女儿9岁,有创客小组去她们学校上课,让小孩子们戴着VR眼镜用泡泡搭建筑。我女儿很喜欢,就提出她九岁的生日礼物想要一个VR眼镜。我把桌子一拍说“不行”。我把我女儿带到电脑前,搜一篇文章读给她听:所有的VR眼镜生产商都在产品说明书上明确写着,VR眼镜必须十三岁以上的小孩才能使用。在小孩子身心还没有成熟的时候,就被置于视听在一个世界、体感在另一个世界的状态下,这完全就是在批量生产神经病。现在的小学、幼儿园完全没有这种觉悟,没有人去认真阅读产品说明书,创客小组就为了卖教育服务挣钱,这是一种非常恐怖的局面,大家缺少对技术的批判性反思。

VR眼镜

“中国的企业赞助艺术,不应该只为了在美术馆旁边卖别墅”

举办EAST科技艺术季的另外一个初衷,是想建立平台。我来中央美院之后,做的最有意思的一件事,就是从中科院订了80场讲座,其中有数学家、地震科学家,什么领域都有。我的目标就是先把学生们的脑子打开,不要以为只有苹果公司在创新。我请来的每一个科学家都表现出了与艺术家一起工作的极大热情,他们的领域也有很多做艺术的可能性,甚至他们自己已经在偷偷搞艺术了,比如研究液态金属的科学家在用这项技术做电子纹身。

同时,在与很多企业家的接触中我也发现,中国企业开始有赞助艺术的意识了。这种赞助不像是过去那种,企业的广告部门利用艺术家来提升逼格;而是在这个类似共享单车等创业神话每天都在发生的时代,科技企业发现,可以从与艺术家的合作中获得启示,这种合作,是企业进一步创新的源泉。于是我开始跟一些企业家谈,能不能在他们的企业里设立艺术家访问制度,他们都对这个提议非常开放、非常期待,政府也鼓励。所以我觉得,是时候建立一个平台了,能够让科学家、艺术家、研发型的企业有进一步交流和合作的机会。

在这三方之外,还有消费端。中国有很大的市场,我们每天有20个机场、200个高铁站、1000个小镇的市民广场正在建设,每个地方可能都需要类似脑电波能控制的音乐喷泉这样科技类的公共艺术。市场的需求很大,以后,不仅限于机场、高铁站,景区,高端的住宅小区和幼儿园也可能是这些项目的买单者。因此我希望能够建立一个全球性的联盟,让国外的艺术机构参与进来,让消费端和艺术家、科学家、科技企业有合作的机会。说白了,就是我来给你们发活儿,接下来我们就会草拟这个联盟的章程。

新加坡机场的科技喷泉

我也希望,中国的企业,尤其是制造业可以从这个平台上学到一些东西。中国现在赞助艺术的企业,大量集中在地产业,还有一小部分银行业。地产业主要都是拿艺术来粉饰自己,现在地产商手上没有一座美术馆就没法混了,很没面子。但本质上,地产商是要拿艺术去骗地方政府的地,为地方政府创造文化上的政绩,在美术馆旁边卖别墅。地产商资助艺术,注定了是通过这种模式,通过艺术植入整个地产项目,从地方政府手中拿到更便宜的地。但中国的制造业还没有真正去介入艺术,而像三星、西门子这样有意识地把艺术纳入创新机制、成为企业发展引擎的企业,在中国还没有。所以要先引进、先介绍,我们中国人学得快。

我经常用打乒乓球做比方,乒乓球是英国人发明的,我们先学习和参与,然后做到最好,国际乒联为了防止中国队垄断世界冠军,就不断修改规则,所有中国队擅长的技术都算犯规。以至于到今天,中国人早就重新定义了乒乓球这项运动,所有重大规则已经全部被中国队改写,它自然就成为了中国的国球。这就是学习、参与和做贡献的过程。

(编辑:杨晶)