这是一个经济学概念,原本指设立公用地是为了普惠所有可以享用公用地资源的人们,结果却因为每个个体使用者为了私人私益最大化,竭尽所能地乱砍乱伐公共资源,最终导致公用地资源的衰竭。

这让我想到作为艺术“公用地”的博物馆,设立的本义当然是公共文化的普惠性的生产场所。但是,艺术经纪人、策划人、收藏机构、画廊、拍卖公司、美术博物馆对一些艺术家的同步化的协同和高度一致地推出活动,让我对艺术博物馆的这块艺术“公用地”的公共性产生疑问。

芝诺曾推出一个被称为“诡辩”的逻辑论正即古希腊赛跑名将阿客留斯与乌龟赛跑,没有人相信龟是他的赛跑竞争对手,多跑十歩、百步,阿客留斯都可以轻松超过;芝诺的论征是只要让龟先跑一步,阿客留斯永远都不可能赶上;几何的证明是每一个点都是无限可分的,所以、龟移一个点,阿也只能移一个点,因此,阿永远赶不上龟;同样,同时跑也是同时到达终点。这个数学证明是1/10、1/100、1/1000…可以永远推论下去。这个论证连上个世纪的哲学家柏格森都说在数学上仍然是成立的,但数学之外当然是不成立的。(柏格森《时间与自由意识》,商务印书馆,1989年,第77页)

以艺术博物馆为代表的与各种商业机构、私人利益群体、媒体关注度等的高度协同和一致,让我们看到“龟”与“阿客留斯”不仅在数学之内,而且在数学之外都可以同时到达终点。这个高度的协同,被法国社会学家波德里亚称之为“艺术圈”的利益共谋。

现在,让我们分析“艺术圈”是如何利用艺术公用地的代表--艺术博物馆,找到“龟”与“阿客留斯”同时到达终点的利益逻辑的。

第一、从定性作品来看

当代艺术的作品几乎是没有边界的,什么都可以是“作品”。你有一个被认为是艺术家的人进行命名,然后有一个机构或策展人也认为是“作品”并得到一个展示场所或叫做美术馆的掌控者许可;于是,这个无论多么离我们即定的“作品”概念有多远既被暂时当成了“艺术品”,如垃圾、如大便、如手淫现场表演、如尸体等等。这些理念的奇思异想、行为的恶俗丑陋之被接受,让我们看到了美术馆--这块艺术公用地的无比的公共性和开放性,如此地远离商业目的,让任何观念和思想肆意滋生。“龟”与“阿客留斯”当然是风马牛,根本不可能同时到达终点。

本杰明·布赫劳(BenjaminH.D.Buchloh)《新前卫与文化工业:1955年到1975年间欧美艺术评论集》

现实的状况远非如此。美国学者本雅明·布赫洛这样说:

“20世纪80年代和90年代的文化工业已教会我们,无需那些宣称具有独立批评权威的人的妄自干涉,在艺术生产者、画廊和收藏家之间,现在可轻易形成决定着当代文化走向的契约:80年代画家们的兴衰就是重要例证。现在美学权威的赋予(或被剥夺),判断的依据就是对特定艺术品投资的回报速度,这在各单位的盈亏表或经济投机的数据上一清二楚。即使在这里,事情也并未像萨奇(SaatchiBrothers)所希望的一跃成为蓝筹股,不到一两个季度之后,他们创作的作品重新沦为垃圾。”而在该领域“大部分批评家长期以来不过是工业机构豢养的傀儡,即使偶尔会有个孤独的声音出来反对这种花钱买来的众口一词的喝采,……只会被大众当成是病态的、或干脆就置之不理”。(本杰明·布赫洛《新前卫与文化工业:1955至1975年间欧美艺术评论集》,江苏凤凰美术出版社,2014年,第14页)

在该着中,他研究了两个披露了这块艺术公用地作为商业交易的黑箱悖离公共性的性质的人物和他们的作品。这两个执拗的艺术家尖锐地指出:这块艺术公用地就是商场,是私人谋利的工具,是伪装的“艺术公用地”。一个叫马塞尓·布鲁泰尔斯(MarcelBrodthers),专门讲如何把艺术与商业等同化,充分利用美术馆的公共场所制造公共话题,极力表明美术馆怎样可以成为谋利的场所。另一个人物是汉斯·哈克(HansHaacke),主要揭露所谓扮演着这种公共文化处所---艺术公用地即艺术博物馆等场所的公共文化生产者背后的彻头彻尾的与金钱的种种内在联系。

先说布鲁泰尔斯。

他旗帜鲜明地指出“工业生产”式的极少主义是“理性秩序和技术工具论”在美术创作中的内化,并贬斥为“只会将大脑变为偏执狂的单一性(singleness),即极少主义、机器人、电脑”三者同质化的东西。(同上书,第61页)在1964年,他的作品第一次在布鲁塞尔的圣罗兰画廊展出时,他发布声明称:“商品和艺术从本质上都是欺骗性的”,同时他直言不讳地曝料说,他在展出所有作品之时经纪人告诉他不能说它们是在三个月内完成的;他甚至说不是经纪人说这是艺术,他认为“这不过是一些司空见惯的平常物品”。(同上书,第63页)

在他看来,波普艺术之所以是伟大的艺术,就因为它们就是商品。(同上书,第65页)“艺术实践不可避免地屈从于商品形式,文化产品和商品形式高度一致”,甚至是“物化的同义反复”,因此要求那些对艺术报有幻想的人们“切实地摒弃所有美学幻想(断裂和超越、愉悦或政治批判,以及谋求解放等各种幻想)”。(同上书,第73页)

不仅如此,他还编了一个关于艺术展览的通用公式,换上任一名称即可称之为“艺术”,讽刺之精准异常:“一个立方体,一个球体,一个遵守着海洋法则的金字塔。一个立体,一个球体,一座金字塔,一个圆柱体。一个蓝色的立体。……我更喜欢闭上眼晴走进夜晚。乌贼的墨汁可以描述云朵和遥远的地球。一个黄色的球体。一座黄色的金字塔。一个可以溶解在水、空气和火之中的黄色球体。”(同上书,第75-76页)

布鲁泰尓斯以此说明,所谓的艺术的意义就是如此这般编造出来的骗人把戏。而发生这一社会行为的场所就是所谓的艺术公用地---艺术博物馆。他用这番话描述:

“博物馆--一位长方形的馆长。一位圆形的仆人--三角形的收银员--一位正方形的警卫--对我的朋友而言,闲人免进。你每天都可以在这里玩耍,直到世界末日。”(同上书,第81页)

汉斯·哈克的例子是揭露和质询以公共文化为现代社会典范乃至作为文化圣殿的博物馆是如何与私人利益进行暗中“共谋”的,以及不同的所谓被市场追捧的艺术明星和流行风格如何由背后的赞助人以公共文化的名义进行操控的。

“哈克经常挑衅制度体系化权力和操控,还揭发那些隐秘的行径。”他揭露那些赞助人在第一世界扮演赞助人而在第三世界为了企业利益参与政治压迫,如经由他的作品所揭露的古根海姆美术馆在智利的受托人、在伊朗和南美的飞利浦公司、布尔勒家族、萨奇家族、加拿大铝业集团、卡地亚集团、美孚公司等等。(本杰明·布赫洛《新前卫与文化工业:1955-1975年欧美艺术评论集》,江苏凤凰美术出版社,2014年,第152-154页)如1974年汉斯·哈克的作品《古根海姆美术馆董事会》,就是这一质询的最有力的方式,彻底地把“艺术圈”的“共谋”和伪装出的公共文化的公共性暴露在光天化日之下。时任馆长托马斯·梅塞尔对于拒绝这件作品的理由可谓非常专业,他必须阻止“一种已经入侵到博物馆有机体的异性物质”。(同上书,第155页)汉斯·哈克的影响力,作品人文指向的深刻和尖锐,在国际上人人皆知,但对他的作品收藏却广泛受到抵制,因为他得罪了“全体艺术界”,把“龟”“阿客留斯”同时抵达终点的秘密黑布给撕开;既有断无数艺术家共谋成功之路的嫌疑,又把赞助人的道德和良知的遮丑布付之一炬。他的质询表明:作为文化工业的当代艺术,“已经越来越对权力和利益俯首贴耳”,这股力量才是决定“美学生产的主要因素”。(同上书,第154页)所以,这儿的公共性是大大值得怀疑的!用社会学家布尔迪厄的说法,汉斯·哈克揭穿了这个“场”的“谜底”,当然要付出代价。而大多数情况下“艺术家在甘心情愿地做他们自认为非做不可的事时”,常含有为自己的必要性的屈从辩解;而根本的问题是“一旦艺术家试图实施一种超越艺术场分配给他的职能之时,即实施一种非社会功能(为艺术而艺术)的职能时,他们立刻就会重新发现他们的自主性,其实是很有限的”。(包亚明主编《布尔迪厄访谈录》,上海人民出版社,1997年,第156页)也就是说像汉斯·哈克和布鲁泰尔斯这样的搅局者是极少的,大多数艺术家会积极配合并极力扮演好这儿的利益配比的角色委派。“艺术良知”的一台台大戏持续地在艺术公用地上演,而一次次“龟”“阿客留斯”赛跑总是能同时到达目的地,原因即在于此。

对于这样制造出来的“奇迹”,有一位社会学家为它的“合理性”共谋起了一个准确的名称,叫“艺术圈”。作为艺术家你能不能成功就看你是不是能成为这个“艺术圈”里的共谋的核心成员。

第二、“艺术圈”如何让“艺术公用地”变成谋取私利的工具

与传统艺术相比,诸如基本技术训练、形式表达、色彩运用等等,有诸多明确的硬技术门槛为区隔,决定探索性、历史性、商业性的绘画阶次。而乱象丛生的当代艺术成了一门越来越远离社会问题、越来越与人文状况无关的思想与肉身的戏谑,成了都市消费景观的欲望期待的商品操控,特别是各种各样的现成品和新技术手段挟持的所谓新艺术,没有任何明确的艺术入门门槛,于是乎,谁有权决定由谁命名的物品,进入到“艺术公用地”,谁命名的物品就成了“艺术品”。

在此,这个意义的“艺术品”有两个进入的理由:

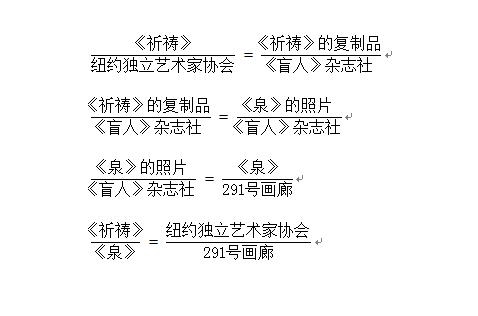

其一是针对“艺术圈”的艺术词语的发明而被认为是艺术。埃利蒂·德·迪弗便提供了这样一个分析样本,《泉》《祈祷》之类物品如何被“艺术圈”认定为“艺术品”;在其《杜尚之后的康德》一书的第二章,分析了纽约艺术家协会、《盲人》杂志社、291号画廊等等如何通过展示、出版、讨论等替代模式指定为“艺术”:

于是,关于杜尚“穆特”事件,便进入了视觉艺术史的圣殿,仿佛永远也无法排除它的“合法性”的“艺术品”的性质了。(蒂埃利·德·迪弗《杜尚之后的康德》,江苏凤凰美术出版社,2014年,第104-105页)

其二是这个“艺术圈”是围绕着被视为“艺术公用地”即作为生产公共文化福祉而组织起来的。

对这个场所所产生的一系列伟大的文化事件和历史影响无可置疑。但是在近年来对在全球发达国家迅速膨胀起来的美术馆充满了疑问。视觉艺术特别是纯视觉艺术这一窄窄的领域,比起建筑、工业设计、比起文学、音乐、舞蹈等等也不能说重要很多很多吧!为什么属于这一艺术类别的空间和场所却如此之多?原因何在?答案是除视觉艺术之外的其他艺术无法进行销售控制、价格操纵、拍卖炒作、炒作集团之间利益的可货币化分配。

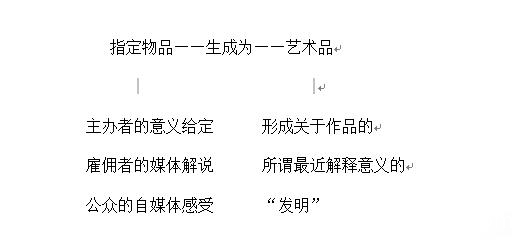

具体地说,这个“艺术公用地”作为当代艺术的主要的展演场所,第一层面是:各种物质媒介的故事编撰,各种行为和媒介的想象性的呈现,控制场所话语和文化支配权的角逐,策展人、艺术家、财团比拼智力和财力舞台;第二层面是:专家委员会的组成与倾向性和偏好性的策展原则的制订,艺术作品的征集和邀约,可预期的一批“艺术品”的预制到“定制”;第三层面是:被指定的“艺术品”的公共演出:

于是“艺术品”的意义成了“悬置的”,可以是外输的、可以是内蕴的、可以是发现的,结果是谁主导就是谁去“给定”标准释义。所以,波德里亚说:“批评判断不再是可能的,只剩下对毫无价值的友好、轻松的分享。这便是艺术阴谋的初始场景,由开幕、布展、修复、收藏、捐赠和投机环节不断传递下去。”(转引自马克·吉梅内斯《当代艺术之争》,北京大学出版社,2015年,第95页)进一步强化这个“艺术公用地”的共谋的艺术价值和商业利益的神话,作为资本征用艺术符号进行资本增值的工具:“现成品事件暗示了一种主体性的悬置,在其中,艺术家的行为只是把一个客体转化成一个艺术客体。艺术从而只是一种近乎巫术般的操作:客体在其庸常性之中被转成一种美学,它把整个世界都变成了一种现成品。”(让·波德里亚《艺术的共谋》,南京大学出版社,2015年,第98页)因此,这种行为即是在“垃圾箱里翻来捡去,寻找废弃物来补救自身”。(同上书,第23页)他赞同沃霍尔的原因就是他让艺术与商品一样,“他赋予它一种可售的形式,商品的道德情操形式,”是一种“在已经无效的时候为了无效而奋斗”。(同上书,第55页、第54页)这个行业之所以有人乐此不疲,原因在于它是“一场共谋,甚至是圈内人的买卖;它包括了一种无效的内行知识,无须轻视,你不得不承认,在那里,每个人都在残余物、垃圾、空无之上工作”。(同上书,第104页)

第三、让我们看一看真正左右“艺术圏”的非艺术的主导力量

在美国艺术品成了投资洗钱避税的完美工具。“美国人可以把毕加索的作品纳入他们的养老基金,等到市场看起来成熟时卖出,不用因为价格上涨而交纳资本收益税。他们也会以个人名义购买毕加索作品,然后向公众展示,并要求按照所展示艺术品100%的价值减免税额。”因此,在当今世界的收藏系统里,再也不是为了荣誉和喜爱而收藏艺术品,目的只有一个:赚取暴利。(戈弗雷·巴克《名利场-1850年以来的艺术品市场》,商务印书馆,2015年,第17页)如何赚取?画廊,艺术家、拍卖行、美术馆形成一个由资本为源头、制造市场陷井为目的的艺术体制系统。美国投机者正是运用这套系统把美国本土的艺术家波洛克、德·库宁、贾斯帕·琼斯、马克·罗斯科、安迪·沃霍尔等人的作品炒上天的。(同上书,第18页)

“精明强干市场操纵者如达米恩·赫斯特等把作品赠送给泰特博物馆或纽约的MoMa博物馆以为抬高价格做铺垫。曼哈顿交易商穆格拉比(Mugrabi)家族十年间聚敛了1500幅沃霍尔的画作。世界上最重要的十到十五位这个级别的收藏家只要合谋就可以“安排”毕加索作品或沃霍尔作品的升和降。不仅如此,连银行家也参与哄抬和操纵艺术品价格,以贷款、抵押、分期付款等方式参与艺术品价格操纵。(同上书,第20页、第24页)

还有就是艺术家直接参与自己作品的炒作。早在19世纪中期有一位叫约翰·米莱爵士的艺术家从1849年150英镑一幅画,到1887年炒作到5000多英镑,而那个时候达·芬奇和拉斐尔的作品也才1000英镑左右。(同上书,第29页)当代艺术家的所谓商业“奇迹”就是由投机商、操盘手、公共展览和捐赠等“艺术圈”合谋的“杰作”。

第四、知识社会学为我们“解秘”

我们无须为此担心,也不可能消解这个利益链的共谋机制;并且,更重要的是也不能简单地说“好”和“不好”,必要的是对由此产生的当代艺术的公共性给予高度警惕。对此,曼海姆的知识社会学给予我们的答案是:场、艺术圈、知识陈述者、作品生产者,唯有形成公共的知识形式,才能最有利于实现相互利益最大化。“各种类型的知识极一致的认识和用来发展各种知识的相应的社会资源,对于理解任何社会都是至关重要的。”在此,“各种知识和学说运动中,知识建构者和陈述者”总是能找到“对自身利益和目的的表达”。(卡尔·曼海姆《意识形态与乌托邦》,商务印书馆,2000年,第21页)

最为深刻地剖析这个“艺术圈”的利益性质的是布尔迪厄。他说“由这些位置所产生的决定性力量已经强加到占据这些位置的占有者、行动者或制度体系之上,这些位置是由占据者在权力(或资本)的占有,也意味着对这个场的特殊利润的控制。”同时也取决于“这些位置与其他位置(统治者、服从性、同源性的位置等等)之间的客观关系”。(包亚明主编《布尔迪厄访谈录》,上海人民出版社,1997年,第142页)根本的目的是这个场的撑控者“企图把最优恵的等级体系化原则加到自己的产品上去”。因此,“每个场都构成一个潜在的敞开的游戏空间,其界线是一种动态的边界(dynamicborder),与场的内部斗争的利害密切相关。一个场就是一个缺乏发明者的游戏,它比任何人们能设计出来的游戏都具有流动性和更为复杂。”(同上书,第150页)

如此体制之系统的互动功能和契约约定、从业经验等等非常完善和成熟,这其中的每一方都是自身利益的充分的知识陈述人和利益关联者,其共生关系一定大于对公共价值和普遍性的“良知之爱”。这是曼海姆告诉我们的真理。

于是,我们看到这个“艺术圈”的利益互惠的系统中的“艺术公用地”的公共知识和人文价值的生产的公共性历来就是要大打折扣的。萨特早就把知识分子的这种利益诉求表述为“职业性的意识形态”。在此,“艺术家或作家,或更笼统地说,知识分子其实是统治阶级中被统治的一部分。他们拥有权力、并且由于占有文化资本而被授予某种特权”,但在根本上“他们也许还会依照权力场内部的斗争的逻辑,提供这种权力任社会场中作为整体的被统治阶级驱使:这样的艺术家们是众人皆知的,从雨果到马拉美,从库尔贝到毕沙罗都是如此”。布尔迪厄对此给予理解,并说:“对他们来说,最重要的是对艺术场、对它的过去、它的将来、它将来的发展和一切有待于去做的事情,都有一种历史感觉,只要做到这些也就足够了。”(同上书,第89页)这个“合理性”的利益互动互惠,让我们看到“艺术圈”的三条各自为本的路线走到了同一个利益点。艺术家的创作的自由流动,批评家的文化?选和批判,赞助人的公共公益的承担--相互看似彼此的“陌生”而各守自己的职业角色,而实际上执行的是同一套脚本。

那么,我们是不是要追问一下:在“艺术公用地”的这种演出,其公共性的可信度还有多少?而“艺术公用地”是同谋还是受害方?

(编辑:杨晶)