徐冰,当代艺术家,1955年生于重庆

在中国当代艺术家中,徐冰是一个在任何意义上都无法忽视的存在。这不仅仅是因为他的名字总是与蔡国强、张洹、关伟等人联系在一起,被看作是国际艺术品市场上的成功者和中国当代艺术乃至中国的代言人,更为重要的是,这位前卫艺术家始终将自己的艺术创作视为对其所身处的社会的体认与思考。

正像徐冰在一次接受访谈时所说的,成功的艺术创作“必须要跟这个时代的问题发生关系”,因此“从《析世鉴》一直到《凤凰》,中间我做了很多很多的作品,但是现在回头看,我发现我能够做的就是跟着这个时代走”。的确,通过艺术手段回答或回应时代与社会不断提出的问题,始终是徐冰作品最为重要的特征。这也使得他的创作没有像很多先锋艺术家的作品那样,往往为了创新而创新,沦为空洞无物的技巧展示,而是始终与近30年来发生了剧烈变化的中国社会保持着非常紧密的联系。在这个意义上,徐冰自80年代以来走过的创作道路,以及他在这一过程中所遭遇的一系列机遇和挑战,在某种程度上也正显影了中国在全球政治经济格局中发生的变化。

一

毫无疑问,徐冰最著名的作品是他于1988年在中国美术馆展出的《析世鉴》(俗称《天书》)。这部作品一改徐冰此前那种清新、朴素的现实主义风格,以前卫、大胆的姿态出现在当时的中国艺术舞台上,获得了广泛的关注,并引发后来被称为“徐冰现象”的讨论。今天重新来审视这部作品,我们会发现它之所以让人们感到震惊,一方面是因为徐冰如仓颉造字般自创了2000多个“汉字”。这些所谓的“汉字”虽然在形式上与通常的汉字并无二致,但却不过是一些并不负载意义的图案而已,使得每个中国观众在观看这部作品时,最初都会感到似曾相识,但仔细一看又觉得茫然不知所云。这也就难怪人们纷纷将这部作品称为“天书”。而另一方面,这个看似调侃、拆解中国文化的作品又是以一种非常严谨的方式制作完成的。徐冰不仅设计了那2000多个“汉字”,并且还用一年多的时间亲自刻了一套活字,按照宋版书的行距、字数以及天头地脚等版式规格,在河北农村以传统工艺印刷成册。于是,《析世鉴》在形式上的复古逼肖,就与其在内容上的空洞无物形成了鲜明的反差。再加上《析世鉴》在展出时,那些“怪字”几乎铺满了房间的四壁和天花板,使得每个进入展厅的观众都被这些“怪字”包围,被迫直面那些似是而非的“汉字”,因而产生了极为强烈的震惊效果。

徐冰《析世鉴》

不过需要指出的是,《析世鉴》的产生绝不仅仅是依靠徐冰的灵感或某种奇思妙想,它的出现直接联系着80年代中期风靡大陆知识界的“文化热”。在那场有关文化的热烈讨论中,对中国文化的反思成了普遍关注的话题。一个最为突出的例子,是伴随着哥伦比亚作家马尔克斯获得诺贝尔文学奖而掀起的寻根文学思潮。在当时中国的年轻作家看来,借鉴印第安人独特的文化,创造了具有民族特色的魔幻现实主义风格,是拉丁美洲作家能够获得世界,或者更准确的说是欧洲主流文学界认可的重要原因。正是在诺贝尔奖的感召下,中国作家也开始尝试从本土思想资源中汲取创作灵感,去创造更符合西方人期待视野的作品。这就是“寻根文学”得以产生的隐秘原因。然而一个颇具悖谬性的结果是,虽然中国作家抱着重新寻找传统资源的目的从事写作,但他们所完成的作品却往往是以极端的方式批判中国的传统文化。于是“寻根文学”最终演变为“掘根文学”。显然,在彼时特定的文化语境下,知识界普遍将50至70年代的中国理解为闭关锁国、受到封建思想荼毒的国家,因此他们所身处的80年代也就成了一个力图改变落后状态、重新与世界接轨的时代。由于这一思维定势的影响过于强大,使得人们在面对中国的传统文化资源时,很难赋予其正面价值,而只能将它看作是当代中国愚昧落后的深层原因。

正像我们在寻根文学的代表作韩少功的小说《爸爸爸》(1985)中看到的,主人公丙崽是鸡头寨唯一能够看到鸟图腾的人。考虑到鸡头寨这一命名与中国之间的隐喻关系,这一身份设定似乎表明丙崽是被当作华夏文明的象征物予以塑造的。然而值得注意的是,小说中那个代表了中国文化的主人公实际上是一个丧失了语言能力,只会说“爸爸爸”的白痴。似乎韩少功在创作《爸爸爸》时,并不是在寻找失落的中华文化之根,而是在批判和揭露这一文化虽然高度重视语言、文字的功能,但实际上并不能真正拥有运用语言来应对其所身处的危机。与此极为相似的,还有陈凯歌最优秀的作品《孩子王》(1987)。正像戴锦华指出的那样,这部电影的基本结构由一组二元对立构成,“一边是竹屋教室的隔壁传来的清晰、高亢的选读课文的女声,那是政治/权力/历史的话语,那是语言的存在与表达方式;一边则是蓝天红土之上不绝于耳的清脆的牛铃声与白衣呼啸着跳跃而去的小牧童。那是一种非语言之物,是真实或曰历史无意识的负荷者,那是无法表达、也拒绝被表达的存在”。而无论是拥有一本字典的乡村教师老杆,还是执拗的抄写字典的好学生王福,都无法运用他们所学的语言知识来改变乡村的原始面貌。他们所拥有的知识——文字——也就成了对他们生活状态的最大讽刺。由此我们可以看出,当知识界在80年代反思中国文化的时候,华夏文明的代表——语言文字——成了被普遍批判、讽喻的对象。这一延续数千年的文字系统似乎成了所谓中国社会的“超稳定结构”最为恰当的象征物,使得人们在否定那个造成中国愚昧落后的封建文化时,会很自然地选择将语言文字作为箭靶予以批判。

徐冰《大轮子》台北市立美术馆

在笔者看来,徐冰的《析世鉴》之所以在1988年产生巨大的影响,最重要的原因就在于,不管这位艺术家在创作这一作品时的实际目的究竟是什么,但他所选择的主题恰好与整个知识界对于中国文化的反思暗合,第一次将“文化热”讨论中提出的命题以美术作品的形式表现出来。正是在这一特殊的历史语境下,徐冰所创造的那2000多个外形逼肖汉字的“文字”就被理解为通过对汉字外形的重新塑造,消弭其原本所具有的神圣性,实现对传统文化的批判与反思。与同一时期主题相近的艺术作品——如韩少功的《爸爸爸》、陈凯歌的《孩子王》等——相比,《析世鉴》没有在传统文化与语言、字典等事物之间创造出某种隐喻或象征关系,而是对汉字本身进行拆解,以简单直接的方式暴露出语言的不及物状态,并按照最经典的宋版书的版式规格,以传统方式印刷装订,使得形式上的保守性与内容上的激进性并置在一起,将其所蕴涵的反讽、亵渎效果直接传递给观众。从这个角度来看,徐冰的《析世鉴》甫一展出就获得轰动性效果也显得顺理成章了。

二

由于徐冰的《析世鉴》在80年代末期被理解为大陆知识界批判中国传统文化的代表之作,因此在1989年后政治氛围骤然紧张的情况下,这位艺术家也就首当其冲地成为官方媒体批判的对象。当时很多评论家在《光明日报》、《文艺报》等媒体上撰文抨击徐冰所代表的艺术倾向,认为《析世鉴》这样的作品由于与现实生活脱节,不过是些“鬼打墙”的艺术,永远转来转去找不到真正的出路。然而极具反讽意味的是,虽然“鬼打墙”一词被官方批评家用来批判徐冰所代表的艺术风格,但艺术家本人却对此颇为坦然地接受下来,并使用这一语汇命名自己的另一部重要作品——长城拓片。应该说,《鬼打墙》这部作品的命名方式带有一定的恶作剧成分,但它却在无意中凸显了90年代初中国以及中国艺术家在国际政治经济格局中的独特地位。

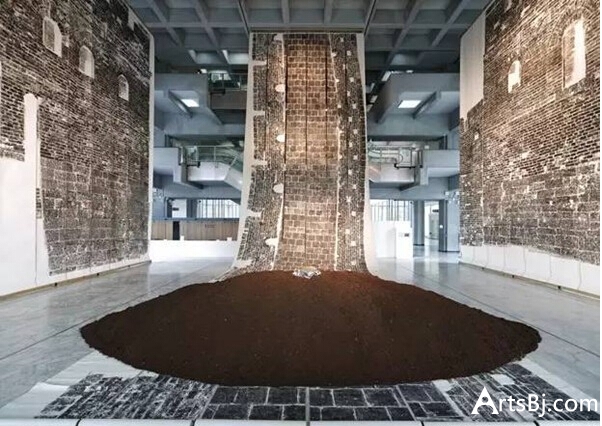

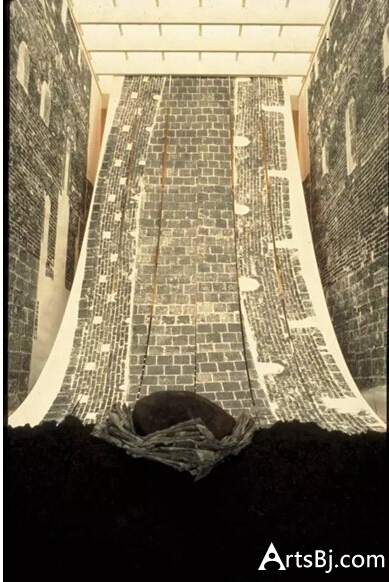

徐冰《鬼打墙》

正像上文指出的,徐冰的作品在80年代与整个大陆知识界保持同步,共同从事着批判中国传统文化的工作。然而这一工作本身并不与当时中国政府奉行的“改革开放”政策相互龃龉。恰恰相反,前者正是“改革开放”意识形态的题中应有之义。因为“改革开放”的基本逻辑就是将50到70年代的当代史指认为封建、保守与闭关锁国,并以此确认自身的合法性价值。从这个角度看,大陆知识界在这一时期虽然表面上是在批判中国的传统文化,但实际上完成的却是否定50到70年代的工作。然而伴随着八九十年代之交的政治风波,知识界与官方之间的“蜜月”已经终结。艺术家们此前所从事的批判性工作在新的历史条件下就成了某种挑衅性行为,因此才会被官方批评家视为“鬼打墙”式的艺术作品。然而一个颇为吊诡的现象却由此出现在90年代初的世界舞台上:一方面是这一时期国际社会针对中国政府进行了严格的制裁与封锁;另一方面则是大批中国艺术家离开大陆,使得国际艺术品市场上前所未有地出现了如此众多的中国元素。中国艺术家第一次真正集体性地登上了国际艺术舞台。在这个意义上,中国作为一个符号又成了国际社会追捧的对象。

可以说,正是90年代初期这一非常特殊的国际政治经济格局,使得徐冰的作品可以脱颖而出,立刻成为国际艺术品市场上的宠儿。以这位艺术家走出国门后的“处女作”《鬼打墙》为例,这部作品最初在1990年创作于北京的金山岭长城,由徐冰与他的学生们共同在脚手架上完成早期的拓印工作。同年,徐冰接受美国威斯康辛-麦迪森大学的邀请赴美从事艺术创作,开启了他在欧美艺术圈的奥德赛。1991年12月,当这件作品在徐冰的第一场美国个展上亮相时,观众们惊讶于长城拓片的巨大,为它所表现出的体积、魄力和历史沧桑而感到震惊。正像艺术家本人在谈到《鬼打墙》时所说,“室外的东西进了室内以后有一种对人的驱赶的感觉,有一种霸道的感觉。你在山上感觉不到,但原大的东西到了室内以后,就特别给人一种压迫感。视觉效果很强”。

徐冰《鬼打墙》

然而我们必须留意的是,脱离了彼时特定的历史语境,单单是体量的惊人其实并不足以解释这件作品为什么会产生那么大的影响力。在笔者看来,有两个因素是不能忽略的。首先,《鬼打墙》这件作品是应美国威斯康辛艾维翰美术馆(Elvehjem Museum of Art)的邀请而展出的。此后徐冰的大多数作品也是在欧美美术馆或策展人的委托下制作完成。而展览方之所以邀请徐冰这样的中国艺术家展出其作品,最关键的原因就是展品有可能具备浓郁的中国元素。这才是那些策展人希望看到的东西。其次,在90年代初期的历史语境下,不管那些身处海外的大陆艺术家自身的政治立场究竟是什么,国际策展人选择展出他们的作品,多少带有一些对“异见分子”予以支持的含义。因此那些以中国元素为其特色的作品为了符合策展人的期待视野,又必须对中国或多或少的采取某种批判立场。这或许就是海外的大陆艺术家不得不面对的悖论性情境吧。由于徐冰作品自身所具有的特质,使得它们往往可以轻易地符合国际策展人对中国当代艺术的心理预期,从而获得艺术品市场上的成功。正如我们在《鬼打墙》这样的作品中看到的,除了其体积巨大所带来的震惊体验,它拓印的对象——长城——显然具备无可争辩的中国元素,标识着艺术家自身的国族身份;而长城这个意象本身所携带的意义,诸如皇权的威严、自我的封闭等,再加上使用大陆官方评论家批判徐冰的语汇对这部作品进行命名,在1991年的历史语境下很容易被批评家们理解为是对当时中国政策的隐喻。这件作品获得美国评论界的青睐也就成了顺理成章之事。

徐冰《英文方块字书法》

综观徐冰这一时期的作品序列,我们会发现他在海外最为成功的作品,如《析世鉴》、《英文方块字书法教室》以及《背后的故事》等,绝大部分具有极为相似的意义结构。它们都以鲜明的中国元素结构作品的表面特征,使观众能够在第一时间指认出作品的国族属性;同时又从内部对这些中国元素予以拆解、变形,开拓出新的意义空间。从这个角度可以说,形式与内容之间的巨大反差构成了徐冰作品最吸引人的地方。以这位艺术家广受欢迎的作品《背后的故事》为例。这件作品由一个巨大的箱体构成,其正面是磨砂玻璃,背面则安放一块透明玻璃。而在箱体的内部,徐冰非常巧妙地安置了一些盆栽、植物纤维、废纸以及砖头瓦块等,并在透明玻璃一侧以强光照射这些事物,使它们的投影映照在磨砂玻璃上。于是当观众从正面观看这件作品时,那些废物的投影就构成一幅传统的中国山水画;而转到作品的背后,则哑然失笑于艺术家的奇思妙想。显然,这件作品在表面上所借重的中国元素,与其在背后对中国元素的解构之间的巨大落差,成为观众赞赏的原因所在。

徐冰《背后的故事》台北市立美术馆

不过,《背后的故事》的意义虽然与前面分析的作品一样主要来自表象与内容之间的落差,但单凭这一点却并不足以解释它所获得的成功。按照徐冰自己的描述,创作《背后的故事》的起因是他2004年应德国东亚美术馆的邀请赴德从事艺术创作。值得玩味的是,这间以收藏东亚艺术品为特色的美术馆,90%的藏品都在1945年被苏联红军运走,目前存放在圣彼得堡博物馆的地下室里,以至于馆内的展品大多是那些“丢失”文物的照片或仿制品。这间美术馆希望通过这种方式,对苏联红军的“野蛮罪行”进行无声的控诉。从某种角度可以说,这也是西德政府在二战后让这家美术馆继续开放的目的之一。而徐冰在《背后的故事》中所仿制的三幅中国山水画,其原作正属于被苏联红军运走的那批文物。因此当这件作品与美术馆内展出的众多照片和仿制品陈列在一起的时候,它似乎也加入了这一控诉红军“暴行”的合唱之中。而在后冷战时代,参与到审判冷战的失败者——苏联——的队列中去,无疑赋予了徐冰一个有利且安全的位置。正是在这一语境下,《背后的故事》的所谓“背后”,也就不仅仅是箱体内部种种巧妙设置的废物,它同时还指涉着第二次世界大战带给德国的巨大伤痛。这也就难怪这件作品在德国东亚美术馆刚一展出,就受到欧洲评论界的广泛赞誉并收获可口可乐柏林奖了。从这里我们可以看出,徐冰作品的特点并不仅仅是巧妙地运用中国元素,通过在表象与内容之间制造落差寻找作品的意义,他同时还特别善于利用作品所身处的环境以及国际政治经济格局的变迁,并最大限度的迎合策展人的期待视野,使自己的作品获得最大的影响。这无疑是徐冰能够在竞争异常激烈的当代艺术界脱颖而出的重要原因。

三

大约自2002年前后起,徐冰开始在大陆频繁展出作品。而到了2007年,他更是出任母校中央美术学院副院长,将工作重心转移到了中国。颇为有趣的是,这位艺术家选择“回归”的时间节点恰好与所谓“中国崛起”论甚嚣其上的时期大致重合。如果说当90年代徐冰在国际当代艺术界大放异彩时,中国正在国际社会的“围剿”中承受着经济体制改革带来的阵痛。虽然整个世界在这一时期已经日益清晰地感受到中国经济实力的增长,但不时出现的“中国崩溃论”却表明国际社会尚未真正把中国看作是世界经济体系中不可或缺的一环。然而伴随着21世纪的到来,中国从贫穷的“世界工厂”一跃成为拉动世界经济增长的主要动力之一,中国富翁们种种一掷千金的“豪举”更是让整个世界侧目。在这个意义上可以说,中国已经从资本主义全球体系的边缘走进了中心。而徐冰选择在这个时间节点回到大陆从事艺术创作,无疑与中国在国际政治经济体系中的变化直接相关。关于这一点,徐冰本人有着清醒的认识,他曾多次表示:“中国大陆在今天的世界上,其实是一个最具有实验性的地区,最有各种各样的问题和各种各样的文化,处在一种重生不定的状态,也最有可能出现一种新的文化方式。所以在这儿的艺术家就应该成为最实验性的艺术家,和最有可能提出一种新的文化方式或者是艺术方式的艺术家。”而他“回归”大陆之后的创作也不再像90年代那样,更多地依靠对中国元素的娴熟拆解和洞悉国际艺术品市场的“游戏规则”取胜,而是重新使其作品与中国社会的现实直接发生关系。正如很多美术评论家感慨的那样,徐冰在美国的创作多给人一种“四两拨千斤”的感觉,而回国后的作品则让人觉得“千斤拨四两”。

徐冰《凤凰》

徐冰在“回归”后产生了广泛影响的作品《凤凰》,或许是他尝试重新建立起当代艺术与中国社会现实之间的联系的最佳范例。这件作品的材料全部来自北京建筑工地上产生的数十吨建筑垃圾。艺术家带领着他的创作团队从2008年1月开始,花费了近两年的时间对这些垃圾进行拼接、组合,最终将它们塑造成两只凤凰的形象。当这两只重达12吨、耗资数千万元的凤凰于2010年在北京CBD地区升起时,它们那略显狰狞的外表与周围明亮、光滑的玻璃幕墙建筑形成了鲜明的对比,似乎不断提醒着人们真正支撑了外表光鲜的新潮建筑的,是这些粗糙、坚硬、朴实无华的材料。而《凤凰》真正值得玩味的地方,就在于徐冰毫无遮掩地将建筑垃圾暴露在外带给人的那种强烈的“未完成感”。与徐冰的大多数作品一样,《凤凰》也是在出资人的委托下开始制作的。按照资方最初的设想,这件作品在完成后将悬挂在香港地产商于北京兴建的财富大厦中。不过出资人并没有履行最初的承诺,在制作过程中突然撤资,迫使徐冰只能在台湾广达电脑董事长林百里帮助下才将《凤凰》制作完成。而资方之所以放弃这件作品,固然与2008年之后世界经济因美国次贷危机爆发而陷入低迷有关,但最主要的原因则是徐冰没有接受出资人的建议,用水晶或类似的材料覆盖凤凰的身体。而我们从这个建议本身就可以看出,资方显然认为徐冰的这件作品并未完成,它还必须用后续工作让那些建筑垃圾“隐形”。在这里需要我们进一步追问的是,为什么出资人执意要让徐冰“完成”这件作品呢?

在笔者看来,徐冰设计《凤凰》时希望将这件由建筑垃圾拼接成的作品植入财富大厦的大堂之中,本身就是对资本主义消费文化的嘲弄。因为那两只凤凰身上曝露的建筑材料其实直接标记着劳动和生产的过程。正像马克思在《资本论》中分析资本运行时指出的,资本要想顺利完成自我增殖的过程,就必须隐藏起生产过程中产生剩余价值的步骤;同样的道理,在消费主义大行其道的后工业时代,资本家为我们带来的是各式各样光鲜、亮丽的商品,而真正制造商品的生产过程却是必须被隐藏的。这就是为什么今天iPhone手机随处可见,但充盈着工人血泪的富士康工厂却很难映入我们的眼帘。在这个意义上,香港地产商中止与徐冰的合作是再自然不过的选择。或许我们可以说,在2008年1月,在全球资本主义体系一片大好的情况下,资本家还能够容忍《凤凰》这类嘲弄资本主义的作品,并愿意将其作为财富大厦的装饰品;那么随着金融海啸的爆发,资产者似乎已经没有足够的自信去面对《凤凰》,而开始要求艺术家用水晶将建筑垃圾遮掩起来,以“完成”这件作品。

徐冰《凤凰》

不过在徐冰与出资人关于《凤凰》是否应该“完成”的分歧中,我们也可以看出这件作品在当代中国所具有的意义。虽然耗资数千万元的《凤凰》处处渗透着资本运作的痕迹,但当那两只凤凰最终在北京CBD地区“飞翔”起来的时候,它们用自己布满建筑垃圾的身体在四周由玻璃幕墙组成的现代城市空间中,打开了一个通向“背后的故事”的缺口。透过这个缺口,我们看到的是无数劳动者为建造现代城市所付出的艰辛劳动,是在资本运作过程中被盘剥压榨的底层人民的血与泪,是现代大都市隐藏在亮丽外表下的残酷与狰狞……如果没有《凤凰》,所有这一切都将在一道道玻璃幕墙所组成的都市镜城中隐遁于无形。这也就是徐冰本人在谈到《凤凰》时所说的,“我真正有兴趣的部分,是谈论劳动和财富积累,工人与资本家之间的关系。我希望这个作品是一种唤醒和提示,关于劳动是什么,关于对下层的关注”。因此我们可以说,徐冰正是通过将《凤凰》放置在北京CBD这样的现代城市空间,找到了一种只能在中国才能创造出的艺术语言,从而把握了当代中国的现实状况的核心所在。

或许下面这段话最能体现徐冰近年来所秉持的艺术理念:“最后我才明白艺术的深度实际来自艺术家用你寻找到的艺术语汇,处理你与自己身处的现实和社会之间的关系;这种处理技术的高下体现出艺术的高下,而绝对不是在风格流派之间来比较。不能够把古元风格和安迪?沃霍尔风格做比较而谈论他们的高下;你只能谈论古元是怎样用他的艺术来面对他那个时代的中国社会,而安迪?沃霍尔是怎样用他的艺术来面对美国商业时代的。他们两个有各自的技术和方法。”的确,从上文我们对徐冰自80年代以来的艺术创作的考察可以看出,这位艺术家虽然长期游走在世界各地,并深谙国际艺术品市场的“游戏规则”和成功之道,但让艺术与自己身处的时代保持紧密的联系始终是他的自觉追求,并越来越清晰地呈现在他的作品中。因此他才会在很多场合做出这样的概括:“紧紧抓住时代,你就可以成为一个有无限创造力的艺术家”。在笔者看来,这才是徐冰在长达三十余年的创作生命中始终成功的秘密所在。

(编辑:杨晶)