从正面看,透过半透明玻璃,眼见的是惟妙惟肖的中国山水画。

转向作品的背面,才让人恍然大悟,中国画的笔法和意境竟是用再普通不过的材料所构成

今年被很多业内人称为“徐冰年”。一方面,国内外展事不断。先是“凤凰”项目于今年年初在纽约圣约翰大教堂进行为期一年的展出;近期徐冰长达十年的“背后的故事”项目又登陆北京中间美术馆展出。学术的推崇之下,市场更不甘落后。刚刚落槌的北京春拍季中,多家拍卖公司便推出徐冰专场。北京保利推出的专场“文本魅影——徐冰的艺术”100%成交。北京匡时推出徐冰作品专题,其巨幅天书作品《桃花源记》成交价为828万元。

近日,借着“背后的故事:富春山居图”研究展在中间美术馆的展出,记者在徐冰北京家中进行了独家专访。追溯徐冰的创作,从上世纪80年代末的《天书》闻名,再到纽约时代的“新英文书法”;此后为了打破各民族交流的屏障,他索性用符号、标志代替了文字,创作了不同文化背景的人均可阅读的《地书》。徐冰一直用艺术的方式在进行着文化、文字的探索或反叛。此次呈现的“背后的故事”也延续了这种创作精神的血脉。

现成品“复制”山水画

我们可能更多的是继承传统文化的一个外壳、样式。但这个文化中内在的部分、流动的部分被忽视了。

这一次在中间美术馆的展览几乎是圆了徐冰多年来的愿望。2008年,徐冰参照《富春山居图》的《无用师卷》做了一件“背后的故事”作品,参加中国美术学院的“四季:第三届中国媒体艺术展。”

这是徐冰对黄公望作品的一次“临摹”,尽管其临摹的笔墨用的是那些干枯植物、麻丝、纸张、编织袋等现成品。不过这一再创作的过程无疑让徐冰对《富春山居图》有了更深的了解,他觉得“由于当时时间和技术条件,做得比较仓促,应该再好好做一次。”而与中间美术馆谈合作时,这里的空间、展陈条件均让他有了实现将两岸《富春山居图》合璧的机会。

为此,徐冰专程去了黄公望村。一个问题始终困扰着他:黄公望隐居在哪,天黑时能干什么?当身临其境时,这位当代艺术家真正体味到了一个古代画家是如何感受自然的。没有现代人所面对的种种诱惑,恰恰让古人可以对周边的事物“观察得特别细致,入木三分。”

这一次的走访把徐冰的记忆带回到了上世纪70年代插队收粮沟村的往昔,“在山村,那几个山形让你的印象特别深。因为一连几年就只看这个。为此,它的色彩变化、日出日落、四季更替,一点点变化都会特别敏感。”此前,徐冰一直困惑于“背后的故事”系列为何只能用于中国画,而不能“复制”欧洲古典油画。这次,他觉得找到了答案。

徐冰说,中国绘画中的光是由画家肉眼瞳孔不断调节的结果,它会将所有东西在一个光的关系中拉平。但欧洲古典绘画则让艺术家生理瞳孔锁定在不变的相机光圈的镜头里面,虽然那时还没有相机。

当然这并不是背后的故事系列让徐冰最着迷的地方。10年来,这个系列从德国柏林国家东亚美术馆到大英博物馆再至北京,徐冰一直想从中不断挖掘出我们文化里面特殊的部分。

“背后的故事”的灵感来源于徐冰在机场转机时,看到毛玻璃后面盆栽植物的影子,这让他想起郑板桥“依竹影画竹”的典故。郑板桥在《画竹》中写道,“凡吾画竹,无所师承,多得于纸窗粉壁日光月影中耳”。

为此,徐冰用干枯植物、麻丝、纸张、编织袋等“复制”出了一幅幅中国古代山水画。从正面看,透过半透明玻璃,眼见的是惟妙惟肖的中国山水画。转向作品的背面,才让人恍然大悟,中国画的笔法和意境竟是用再普通不过的材料所构成。极具东方意味的中国古画与极为当代的创作手法,两者竟可以发生奇妙的化学反应。

不过在对这种奇特效果的惊异之下,更有评论家从中看到了徐冰对待传统文化的智慧。西班牙穆尔西亚大学副教授评价说,在对传统绘画的颠覆和外在疏远之下,徐冰所做的是设法触及中国传统的含义。而且他不是通过一种内在的记忆或一种对过去技巧的僵硬重复来做到这一点,而是通过激活历史,展现着传统的含义。

而在徐冰那,西班牙教授的这番话确实也触及了我们对自身文化的传承问题。这么多年来,“我们可能更多的是继承传统文化的一个外壳、样式。但这个文化中内在的部分、流动的部分被忽视了。”徐冰希望用自己特有的方式来松动这个外壳,看到除了外壳和程式化以外的东西。

徐冰甚至说到,如果现在回过头去选专业,自己有可能选择国画,“学国画并不是我想成为一名国画家。而是通过学习国画,让自己的知识和教育结构补充更多的中国文化。我觉得这对人一辈子都有好处。”

最日常的材料最没有疑问

我们不会对文字有任何疑问。你把文字做一点点的改变,即是对人类文化概念的核心部分的触碰。

2010年,徐冰让两只凤凰“飞上”北京CBD附近。这两只大小分别为28米和27米长,8米宽,重12吨的凤凰其实是由建筑“排泄物”重生而出,其制作材料全取自北京建筑场馆建设过程中的建筑废料,包括了建材、建筑工程设备、劳动工具、民工生活用品等材料。

而伴随凤凰的诞生,徐冰的创作被批“有些土”,“像中国彩灯”、“很民间”。对此,徐冰一笑置之。在去年的“桃花源的理想一定要实现”展览中也用了不少看上去民间的材料,甚至有批判认为是大型盆景。事实上,这一延续了10年的“背后的故事”中所用的也是我们身边唾手可得的现成材料,很民间、很低廉。

在徐冰那,这自有逻辑,“这些最日常、民间的材料,是最没有疑问的。你对它一点点的改变和转用都会有更大的效果,”徐冰说,类似背后的故事都采用了太身边的材料,“但居然可以转换成如此有感染力的画面,这与观众的习惯认知构成强烈的错位,这种颠覆性能将人们带到新的地方。”

而追溯徐冰创作生涯,这一思路早在其《天书》等作品便有,“我为什么那么喜欢用文字,也是因为文字是最日常、最没有问题的。我们不会对文字有任何疑问。你把文字做一点点的改变,即是对人类文化概念的核心部分的触碰。”

1981年毕业留校任教后,随之而来的是与85美术新潮相伴的文化热,聚会、诗会和沙龙不断。对徐冰来说,经过社会实践获得变异又不失精髓的、传统智慧的方法,这东西“深藏且顽固”,以至于上世纪80年代西方理论的涌入、讨论在徐冰那也是一种形式上的在场。而日益加剧的文化喧嚣、文化讨论的浮华最终让徐冰产生了想要做一部自己的书来反思这样的现状。

就这样,1987年,徐冰参照古字典,破天荒地编纂出一套连自己都不认识的“伪汉字”,然后再将其一一刻印在木头上,排列成活字印刷板。为了刻这些字,徐冰在屋子里把门一锁,这种完全像匠人般的工作,让他觉得踏实。他一刻就刻了一年,刻了2000多个字,并于1988年在中国美术馆展出了这件作品。这些谁也不认识的“伪汉字”被视作向人们提出一种对文化的警觉之作。在西方艺术界、知识界也引起了极大的反响。

当然对于文字的厚爱或也可以追溯到徐冰少年时代。他的父母均在北京大学工作。由于母亲工作忙,有时就把他关在图书馆。而周边的老先生个个也是身怀绝技,“我当时生活在北大,身边不少是能写书的人。当时不知道,后来接触文化才发现,原来这些邻居老先生都是那么了不起的学者。”[NextPage]

徐冰的“木林森计划:台湾”,图为在屏东县三地门乡的教课活动。

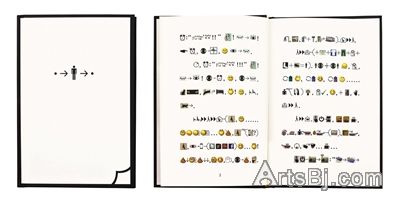

徐冰《地书》作品中使用了网络时代应用的很多符号。

游走于学院和学院之外

自己在东西方参与艺术创作和教育的经验,用在中国艺术教育上。同时让我更好地了解这个国家,是什么东西让它在运转。

“在美院的时候,有个女模特会看手相。她给我看,说你这个人颠沛流离。我们同学都不相信,因为整个一届就我一个人留在本校教书。可事实上,我后来的生活,验证了她说的话。”

这或许只是一句戏言,但徐冰这么多年的轨迹虽不能说颠沛流离,却也是不断地游走于学院和学院之外。

1990年,徐冰接受威斯康星麦迪逊大学的邀请,作为荣誉艺术家(Honorary Fellow)赴美。从学院走出,开始了他18年海外独立艺术家的生涯。

北京人在纽约的最初时光里,徐冰很快便引起了美国艺术界的注意。1991年12月,徐冰凭借《天书》、体量惊人的《鬼打墙》以及木版画《五个复数系列》获得了美国首展的成功,也带给徐冰更多的自信和启示。在他看来,作为他者,你的东西必须可以补充西方文化中缺失的东西,而自己所携带的文化基因便起了大作用。

另一方面,18年的海外生涯也让徐冰获得了另一种视野,“那里毕竟是另外一种社会制度,价值观差异很大。在思维中补充了另外一部分参照内容,对我理解当代艺术、艺术在今天这个世界上到底是什么都有益处。当然最大的收益是对我自己的文化更敏感、更珍惜。”

在对自我文化敏感和他者文化的补充之下,1994年徐冰开始设计“新英文书法”。这种以英文单词为体、汉字为形的方块字,与《天书》里无人能懂的伪汉字不同,它是可以阅读的,这又成为他的一件标志性系列作品。

尽管当代艺术领域盛行样式化明显的创作,但徐冰却用充沛的、多样的创作证明了自己旺盛的创造力,包括《喜马拉雅计划》、《烟草计划》、《木林森计划》、《何处惹尘埃》等国际艺术项目、作品。徐冰说,自己对艺术的态度是,“你生活在哪就面对哪的问题,有问题就有艺术,这是我一贯的态度。我做艺术从来不从形式、风格、流派这些角度去进入艺术。”

在多种风格创作之外,徐冰对于独立艺术家和学院之间也在自由转换。2008年一纸任命,徐冰重返北京,回到了母校,担任起了中央美院副院长。繁琐的事务、具体的会议都需要去面对。为此,徐冰将家安在了离美院很近的地方。

从经济角度看,学院的工作挤压了艺术创作时间。那为何还要去做,这个问题徐冰不止一次地被问道。在他心里自然有答案,“但也有收益,那就是自己在东西方参与艺术创作和教育的经验,用在中国艺术教育上。同时让我更好地了解这个国家,是什么东西让它在运转。”在问及是否在熟知这套运作系统后会萌生重回独立艺术家的念头,徐冰回答得很机智,“这都看需要了。”

2008年回到母校担任中央美术学院副院长,重新又回到中国。在徐冰眼中,中国是现今最具实验性、是有可能找到新的文化方式的地方。为此他开始更深入地探讨传统中国与更广泛的社会问题,凤凰项目的出炉便是一大印证。当然更重要的或许还在于,当今中国当代艺术与经济、资本也发生了更多的关系。为此,此时的艺术家面临的挑战或诱惑更多。对此,徐冰的态度很明确,“我们该怎么借助资本、转换资本的能量来表达你要做的事情,和资本形成一种合理的生长关系。艺术家能守住自己的底线。”

“艺术家其实是一些胡思乱想的人,思维奇异的人。艺术家所提示的东西超越了我们现有文化和知识范畴。

你生活在哪就面对哪的问题,有问题就有艺术,这是我一贯的态度。我做艺术从来不从形式、风格、流派这些角度去进入艺术。”

展览

“背后的故事”其实是在调节光

记者:“背后的故事”这一系列持续10年。它的魅力到底在哪,让你觉得一直有新的东西?

徐冰:我一般喜欢把一个东西挖得比较深。第一次做完全是因为德国特殊的历史。为什么找到这种手法,并不是我要找一种奇特的语言。任何语言都是为了说什么内容。当时我是想再现德国这家美术馆在二战时丢失的绘画,被苏联红军拿走的那些画现在圣彼得堡美术馆地下室藏着。我用“光的绘画”又重现了这些绘画,这个出现有点像艺术品的幽灵一样。而通过背后的故事的创作手段让人意识到每件艺术的背后,都有一段往事。

后来发现这个手段可以发展出新的艺术语言,每一次做都会有新的体会,新的推进和效果。尤其是大英博物馆(注2011年)那次做得效果特别奇特。那之后,我开始意识到这个方向是可以创造出特殊的绘画语言,这是我们过去没有的。这就值得不断地去探索。

记者:这种特殊的绘画也被称为“光的绘画”。

徐冰:我们有油画、国画,但光的绘画可以产生出以往所有绘画没有的效果。这就值得去探索。光是最细腻的、变化最丰富的,可以表达出过去手段中所不能表达的感受和效果。

其实“背后的故事”系列不是一幅绘画。我们看到的是光在空间中的状况。而在创作中,我们的工作是在调节光。摆弄植物、日常材料的同时,其实是在摆弄光。

记者:我看到“背后的故事”系列也提示我们去思考东方文化中的拷贝和西方文化的挪用。

徐冰:我的一些作品涉及拷贝的概念。我对文字有兴趣。文字又与符号发生关系。由于汉字的特殊性,使中国文化中,有一种很强的拷贝文化的概念。在古代,中国画家可以明目张胆地临谁的画。画题就是临谁的画意。这是因为这个文化中的特殊的拷贝观,这一拷贝观直接来自于中国崇尚传统。临摹者觉得我的东西直追传统,就是最棒的。这便将拷贝这个东西放到了很高的位置和很受尊重的高度。

在中国传统中,拷贝是积极的。类似《背后的故事》也是一种对拷贝关系的拷贝。我将其与原件复制件同时并置展出,便是让作品里头这种含义的张力变得更大。

价值

艺术家要说过去没有人说过的话

记者:你曾说过,看艺术家主要是看到底给人类提示了多少有价值的思维和想法,而不是你在艺术界多热闹。此次背后的故事主要是关于“光的绘画”。这除了给艺术圈提供了一种新的造型描绘的方法外,是否也提示了有价值的思维和想法?

徐冰:这其实涉及了艺术家的工作价值问题。我总觉得好的艺术家,其本职工作就是用出色的艺术表达方法,表达此时他对所生活时代的特殊感受和思想。这种思想的特殊性在于只有他所生活的时代才能体会到。换句话说,艺术家要说过去没有人说过的话。同样,哲学家、思想家、作家都要说这样的话。可唯独艺术家不同的是,他要用艺术的语汇、视觉的语汇来说。

文明的进展需要理性、逻辑的分析,但光有这个不行。艺术家其实是一些胡思乱想的人,思维奇异的人。艺术家所提示的东西超越了我们现有文化和知识范畴。他所做的各种各样的实验、探索、奇思妙想最后完成了一种特殊的表达。而理论家、批评家则把这些奇奇怪怪的东西整理成文化和概念,这时候人类的文化就得到丰富和发展。艺术家工作的价值就在这上面。

记者:当代艺术领域盛行样式化明显的创作,你是怎么看风格、流派的?

徐冰:你生活在哪就面对哪的问题,有问题就有艺术,这是我一贯的态度。我做艺术从来不从形式、风格、流派这些角度去进入艺术。[NextPage]

徐冰的凤凰制作材料全取自北京建筑场馆建设过程中的建筑废料,包括了建材、建筑工程设备、劳动工具、民工生活用品等。

徐冰2011年作品《1st Class》(虎皮地毯)

传统

我们并没有使用传统文明的经验

记者:作为当代艺术家,你是如何看待传统的?

徐冰:在我的认识中,传统和当代不是一个样式问题。类似当代水墨的讨论在我看来都是伪命题,本身就掉到了悖论中。我理解的当代也不是一个时间的概念。举例来说吧,我们文化中有天人合一、敬畏自然的思想。你可以说它是传统的。但人类文明发展到现在,敬畏自然和与自然配合的思想变得尤为重要。但在一百年前不重要。

那时推动人类进步的是工业革命,你不可能整天嚷嚷着要与自然配合、要天人合一,当时人类文明发展正处在要科学探索和征服自然的关系中。那时天人合一的思想就不是当代的思想。但在今天,天人合一的思想就成为最当代的思想。因为他能补充调节以往文明中盲点的部分。这个思想的当代与否,取决于特定的环境中是否有价值,是否在推动文明中有用。

艺术当代不当代、传统不传统,我觉得整天讨论这个没有意义。精力都浪费在这里。最后弄得艺术家不知道怎么画画。

记者:西班牙穆尔西亚大学副教授有段评价说,说你是通过激活历史,展现着传统的含义。生活在当代的艺术家面对传统时,激活这一词是否很关键?

徐冰:毫无疑问,在人类文明发展过程中,我们文化中一些优质的东西并没有显示其作用和价值。然而近现代以来以西方文明为主导的价值观取向越来越反映出问题,甚至影响到我们的呼吸与生存。最后让人类的文明和自然之间的关系变得越来越紧张。这个问题你不解决是不行的。

怎么使用我们的传统文明,其实我们并没有这个经验。我们的经验都用在如何学习西方文明中。对于自己的传统,复制也好、继承也好,我们可能更多地是继承一个外壳、样式。面对古人和传统时我们也习惯于样式化地来继承。我们更多地是不断修复文化的外壳,而这个文化中内在的部分、流动的部分或者说它更核心的部分被忽视了。

资本

要借助、转换它来表达你要做的事情

记者:四年前采访你时曾提到那几年(注:2003年-2008年)中国当代艺术的发展是表面发展得迅猛、奇特,这都是由于中国社会发展得迅猛和奇特。是因为西方想通过当代艺术了解中国,了解艺术作品当中所包含的信息,并不是关注艺术本身。如今中国当代艺术仍是因为中国社会发展的利好才吸引世界目光吗?

徐冰:当然也有这方面的延续性。不过现在中国当代艺术被关注的理由变得更多、更复杂,包括当代艺术与经济、资本发生了更多的关系。

类似你去香港巴塞尔,可以看到有富人、房地产商都对当代艺术特别感兴趣,学术界、艺术批评界、博物馆馆长、策展人,还有文艺青年也对此很有兴趣。这完全是两类人,但都有兴趣。另外时尚界、设计界、流行文化领域的,也是大规模与当代艺术结合。当代艺术和这个时代的关系,似乎已经不是旧的艺术与社会的关系了。

之前我便强调人们看不懂当代艺术,感觉被隔住了。其实现在也没解决这个问题。但即使看不懂,社会群体、不同阶层都与它发生关系。这已经不是看得懂与否的问题。整个国际社会对中国当代艺术的关注,也不仅仅是从中获取信息,而是有更多的内容、更多的需求关系了。

记者:你提到在中国当代艺术圈,当代艺术与经济、资本发生了更多的关系,那你对资本的态度是怎样的?

徐冰:今天任何领域都得与资本发生关系,现在没有哪个领域可以与资本不发生关系而独立存在。

但关键问题是,我们该怎么借助资本、转换资本的能量来表达你要做的事情,和资本形成一种合理的生长关系。艺术家能守住自己的底线。

记者:凤凰项目中,资本方并没有兑现之前资助美院学生的承诺,而这原本是打动你做这一项目的理由之一。感觉跟资本合作总会有妥协,你现在适应和资本打交道了吗?

徐冰:哎,我的能力不在(资本)这个系统中。但我在艺术上有我的一个态度和认识。毕竟做艺术的时间长了,再加上有东西方的经验。艺术这个东西比较诚实。其他领域你就很难控制和把握。

记者:你曾说,中国是现今最具实验性、是有可能找到新的文化方式的地方,在这儿工作的艺术家就应该是最具有实验性、最有可能提示出新方法的艺术家。你觉得到目前为止,这个群体增多了吗?

徐冰:不能这么具体地说。

记者:那具体到你,现今的中国有没有给你提示新的方法?

徐冰:比如说凤凰吧。它现在纽约圣约翰大教堂展出,效果很好,成了今年纽约的大事。凤凰拿到纽约为何这么有冲击力和有效?因为它带着中国今天的气息。每一块材料都是劳动之手触碰过的,里面涵盖着各种各样的信息。

可以说,不在中国,今天就没有这件作品。它的力度在于里面带着人民性的问题。这种人民性的态度与西方当代艺术中的“反博物馆”是不同的。比如博伊斯的参与性、艺术的社会化与我们真的不一样。

凤凰带着很基本的底层的诉求,带着一般人的诉求和理想。你可以说凤凰是中国的、今天的、农民工的。但与欧洲宗教的内在部分也有联系。宗教都是在调动普通人现实中达不到的愿望和追求。为此,凤凰在教堂展出这两种东西发酵后有更多的含义。

(编辑:杨晶)