老颜住的镇子,离河北省燕郊7公里,离北京天安门24公里,它就是宋庄。自1994年,方力钧、岳敏君、刘炜等艺术家从北京圆明园搬到宋庄,已过去20年。截至2012年底,已经有近5000位艺术家在此生活创作,这里分布着22座大型美术馆、113家画廊、4500多个艺术工作室,是目前世界上最大的艺术家群落集聚地。

宋庄的一切都与艺术相关——这个村子有自己的艺术徽标;街道两侧画廊林立,门前都张贴有大幅照片,附上画家生平;路边的房子都有着与众不同的线条,棱角鲜明;即使在最深的巷子里,也可能住着一个艺术家……

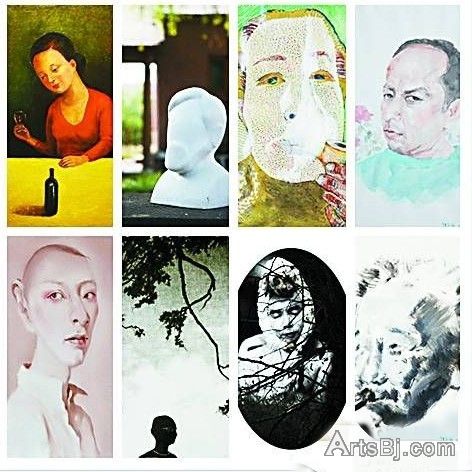

这里的艺术家很少大批聚在一处,但近日,在宋庄美术馆——中国行政级别最低的美术馆中,“我们:1994~2013——中国宋庄艺术家集群二十年纪念特展”正在展出。“宋庄是由每个人构成的,很多艺术家抱怨被忽视、没有机会,我只想做一个公平的展览。”宋庄美术馆馆长方蕾这样说。

于是,那些曾生活在宋庄或仍生活在宋庄的700余位艺术家正共同用自画像“讲述”着自己的宋庄故事。

两个时代:孤独与喧嚣

“就是一个农村”,“荒凉、破败”,“没电话、不通车”……这样描述早期的宋庄,几乎没有人反对。

来宋庄并不是艺术批评家杨卫当时的第一选择,除去搬家成本,还因为这里“没有直通北京的公交车,甚至没有柏油马路,这里很闭塞,信息靠口口相传”。而让艺术家伊德尔感到不便的是,最近的澡堂,骑自行车去都得近20分钟。在他们居住的小堡村里,只有一个小卖部,被大家戏称为“王府井”。

他们共同所指的,是1996年的宋庄。那一年,他们搬进宋庄,当时这里只住着十几位艺术家。那时,当代艺术并没有被广泛了解,还处于“地下”状态,艺术家这个身份就更加边缘化。

“但是‘艺术家’这个身份很特殊,大家好奇这些人没工作,光画画,吃得还挺好。”艺术家杨茂源犹记得,那时的宋庄少有饭馆,大家聚会,常是当时经济条件相对好些的方力均骑着三轮车,到街上买肉、买鱼,路过哪个朋友家门口就吆喝一声“上车”,大家就一起“下馆子”。

起初,由于边缘和闭塞,这里让人感到孤独。

“那一时期,我几乎坠入了人生的最低谷。因为与大社会脱节,我在宋庄有一种被世人遗忘的感觉。”为了弥补这种内心的失落,杨卫常和一些画家朋友聚在一起借酒消愁。醒来第一件事情就是呼朋唤友,以此相互慰藉。“低迷的情绪随着酒精扩散,成为一种传染病。”那一时期,杨卫几乎没有创作新作品,因为他不知道等待的期限是多久,他时常追问自己:我在这儿干嘛呢?

那时的宋庄尚处在严寒之中,外界并不知道这里正在发生什么,当代艺术也没有形成太大的影响力。终于,有人没能熬过宋庄的“寒冬”。

“2005年5月,四川艺术家陶涛在宋庄家中自戕,将自己的青春葬在了宋庄。同年9月,在艺术家赵鲁军的老家山东日照,人们在海边意外地发现了他的尸体,后经有关部门鉴定也属自杀身亡。这是两起惨痛的悲剧,均发生在宋庄迎来春天之前最冷的季节。有人在这个季节‘猫’起来过冬,躲过了严寒。然而,却有人在寒夜中离去,再也没有看到后来的朝阳……”这两件事对杨卫影响很大,他说:“当时,大家太需要认同感了。他们的死折射出大部分艺术家的生存处境。”

2005年是“前宋庄时代”和“后宋庄时代”的分水岭,宋庄在一点点演变。伊德尔看到这种切实的变化。“小堡村的西边修了一条马路,我们戏称有了二环路,紧接着建了小堡广场,广场上有旗杆,就有了‘天安门广场’,后来村口的大马路修好,成了‘长安街’。”伊德尔认为,从这种调侃中可以看到,宋庄越来越像个城市了,这里也愈来愈喧嚣。大批艺术家进驻、建立工作室,甚至是学院派画家也选择了宋庄。

没人能确定是什么导致了这种变化。杨卫认为是宋庄艺术节的举办带来的影响,伊德尔觉得是有人看准了2008年北京奥运会的契机,艺术家张林海则说,是当时艺术市场的泡沫让艺术家看到了希望。

无论原因如何,方蕾说:“宋庄被艺术家选择了,也被历史选择了。”

两类人生:土与金

老颜天天给人送画布、画框,他的顾客差别很大。

“那些大画家我都没见过,全是他们的助手来帮着买画布。”老颜能看到的是那些刚到宋庄来的年轻艺术家,他们中一些人的处境,让老颜看着都心酸。

“有的年轻人很穷,没画布了,就出去帮人卸沙子挣几十块钱,买了画布继续画。天天吃馒头连口菜都没有。住的房子冬天不生火,怕花钱,洗完的衣服在屋里晾着都冻硬了,还说自己不冷。”老颜扁扁嘴说,“这要是我的孩子,我得心疼坏了。”

随着宋庄的艺术家数量增加,分层也更加明显。在宋庄中心广场有座7层塔形的地标雕塑,自上而下的材料分别是金、银、铜、铁、锡、泥砂,大家戏称它为“土生金”。如今看来,它确有寓意。

2005年之后,掘金者、想要成名的艺术家、想为自己创作找个安静之所的人都涌向宋庄。经济基础决定了生活圈,宋庄自然产生了分化,艺术家的不同趣味也促成这一结果。杨卫发现,今天的宋庄分了很多圈子,但在外界被人谈论的还是主线上的艺术家,不超过20个人,“所有进局的人起初都只在最底层”。

2011年来到宋庄的艺术家李永庚对这儿抱有希望,他的作品很少卖出,也与当地的知名艺术家少有交集,唯一一次,是朋友组织了几个年轻艺术家带着作品到某位宋庄“元老级”艺术家的家里,让其品评作品。

他身边已有朋友离开宋庄,因为他们无法在这儿获得自己期望的人脉和成就。

“大家看到的在宋庄成功的艺术家,都是来宋庄之前就已经获得成功,光环不是宋庄带给他们的。”艺术家祁志龙如是说。

但恰恰是那些成功艺术家给其他人带来了一种错觉:宋庄是成功的发端。

作为职业艺术家的集聚地,宋庄的艺术样态已十分丰富。杨卫认为,宋庄格局已经形成,新的艺术家进入后只能对号入座,很难成为代表。并且那些成功者的艺术语言也不可避免地影响着后来者。“这是时代的悲剧,艺术的悖论”。

无法超越,还与时代背景相关,伊德尔认为:“我们那代人的困惑不是来自物质,而是来自你的艺术或对文化价值的判断,与所受教育之间的矛盾。现在更多年轻人被物质束缚,所以,有些艺术家会把对物质的困惑当做对文化的困惑去表达,力度不够。”

宋庄的20年,“土”与“金”并没置换,但它允许有人在这儿“做梦”。

已有的金顶不可超越,似乎已成既定事实,同时,杨卫表示:“悲观地说,对于艺术来讲,不光在宋庄,整个中国,产生最有张力的艺术作品的时代似乎已经过去了。甚至中国的前卫艺术运动也已经到此为止,以后再出现,可能是另外一个艺术浪潮。”

两种未来:艺术还是产业

“起初大家认为一帮没技术、胡子拉碴,住在农村的人与高雅是不沾边的。”伊德尔记得当代艺术没被市场认可时,没人想过它能卖钱。

“从我毕业到现在20多年,目睹了市场的演变。刚毕业时梦想着能到一个单位,跟自己的专业有关,偶尔挣点稿费就是理想状态了,没想过自己的作品能走进市场,还能拿它换钱。”张林海也曾认为卖画挣钱是与自己无关的事。

2006年,在纽约苏富比拍卖行举行的“亚洲当代艺术”专场上,画家张晓刚[微博]的作品《血缘:同志第一百二十号》以接近最低估价4倍的97.92万美元成交,这震动了中国当代艺术界,也不可避免地辐射到宋庄。

祁志龙记得2005年之后,很多地方画家大量涌入宋庄,他们认为机会来了,到了之后才发现,除了要支付生活成本外,一无所获。“艺术家的商业价值是长期努力的结果,不是赶集。以赶集的心态做艺术,不可能成功。”

而宋庄也借着艺术家之名迅速成长。方蕾说:“在2005年以后,诗人、电影人、音乐人、独立纪录片导演、建筑师也加入进来,现在,宋庄艺术家集群不简单只是‘当代艺术家’的群体,更是一个大的文化集合体。”

“此后,与艺术无关的东西也进驻宋庄,这可能是一种‘配套’。”张林海记得小堡商业街建起来后,这里的商业发展便一发不可收。

在杨茂源看来,如今的宋庄已形成链条式的结构:“许多农民转而为艺术家服务,做画框、餐厅、超市。原来的产业逐渐转型与艺术相关。现在产业在逐渐健全,与艺术家相生,如果艺术家不存在了,很多人都要重新考虑转型。”

宋庄的未来谁也没法估量,但宋庄产业化后,大量艺术家可能会被逼退。

“被逼退的将有两类艺术家,一类是富有的,嫌宋庄太闹,还有一类是贫穷的。剩下的可能是‘生产型’艺术家,其作品可以成为产品重复生产,能结合宋庄产业升级的艺术家将会一直存在。”杨卫称,只有早期的宋庄不可复制。“经过这几年折腾,人心也散了,对我们这批人来说,在宋庄的使命可能已经完成了。更多成名的艺术家关注宋庄之外的世界,与宋庄几乎没有‘往来’,甚至不在这里吃饭。”

“艺术家的功能可能就是把一个名不见经传的地方变成一种‘时尚’,而这种‘时尚’你消费不起,只得离开。”作为宋庄的艺术家,伊德尔对这样的转变并不抱怨。

至于在如此境遇下,艺术是否能保持纯粹,方蕾对这一问题的回答是:“现在这个年代再谈纯粹,我都觉得不好意思。做这个展览也是希望大家都能面对自己说话,重新审视自己。”而在她看来,“我们”就是宋庄的一段历史。

为了让更多人看到展览,在宋庄美术馆的展厅中有一台面向街道的电视,昼夜不关,里面循环播放一部关于宋庄20周年的纪录片,只是,闭馆后,隔着玻璃墙,路人只能看到那一位位参与宋庄历史的艺术家在“喃喃自语”。

(实习编辑:杨晶)