然而,过去的一切都像梦一般从眼前消失了,剩下的只是一片大地。——夏目漱石《道草》

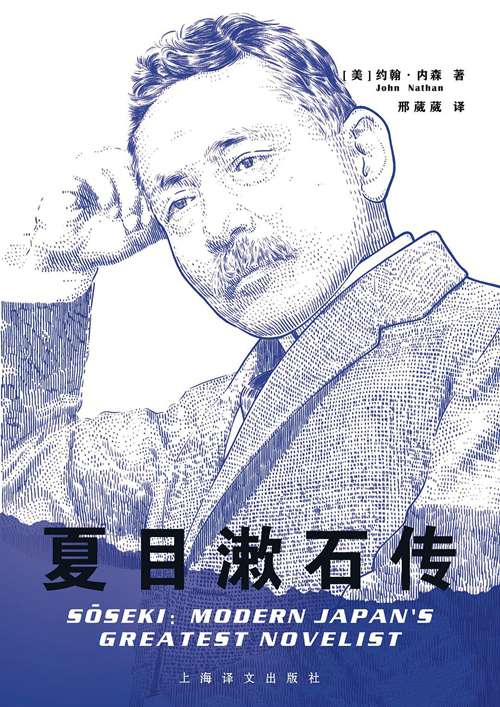

漱石研究卷帙浩繁,我不想对此赘述。我倒是希望能给广大读者呈现漱石作为鲜活个人和情感丰富的艺术家的一面,一起靠近和感受漱石这个人。——约翰·内森《夏目漱石传》

漱石仿佛用望远镜去回看一般,尝试将那四十年如电影胶片一样快放了一遍。如此一来,明治时代的元老也不过成了“虫豸”一样渺小的东西,明治时代的四十年也不过一瞬而已。——赤木昭夫《漱石之心:夏目漱石的文学与哲学》

从文学史的角度来看,夏目漱石对于日本现代文学的意义可以比照鲁迅之于中国现代文学。二者的人生又确实有着诸多的雷同,早年家庭生活的不幸,命运多舛的求学经历,同样是放弃原先的专业走上文学的道路,对于后生晚辈的栽培提携不遗余力,悲剧性的早逝,却不妨碍两人对于自身民族、国家的深远影响。约翰·内森的《夏目漱石传》可谓是一部门槛不高的文学传记,然而他所叙之人是现代日本最为伟大的精神实体之一,通过他的讲述我们或许可以窥见这位日本现代文学之父的只鳞片爪,以一种参照的眼光将夏目漱石的人生放置于三棱镜前,其折射出的爱与哀愁不失为理解“现代”的一种途径。

漱石与镜子:我们夫妇之间

如果用今人的眼光来看夏目漱石那肯定是一场舆论灾难,他对家人恶语相向,不厌其烦地在信件中羞辱太太镜子的“斑秃”;太太给上班的他送去爱心便当,他却熟视无睹甚至连一句谢谢都没说,逼得受窘的镜子跳河自尽……如此离谱的事迹,被翔实地记录在案,成为现代人指摘这位明治文豪的重灾区。

根据夏目镜子所述,双方的结合多少有点“半新半旧”,说新是因为漱石与镜子确实彼此吸引,镜子的父亲时任日本贵族院书记员,社会地位颇高,作为他的长女,若是不满意这桩亲事大可从容拒绝,但是她却毅然嫁给了彼时还在乡下(四国松山)教书的漱石,而我们的作家本人则在相亲之后毫无忌讳地说:“牙齿很不整齐而且还脏兮兮的,但居然并不刻意隐藏,还一副若无其事的样子,这一点特别令人满意。”双方家人都认为这对年轻的“怪人”算是看对眼了。但是这种相亲之时彼此倾心的好感不足以掩盖当时婚姻“旧”的牢笼,养尊处优的镜子没法立即适应家庭主妇的角色,婚后一直被指摘“爱睡懒觉”,厨艺不精的她常常因为漱石的三五好友在家中聚会忙到晕厥。镜子的回忆被改编成了电视剧《夏目漱石之妻》,在这个篇幅仅有四集的连续剧中,当代的人们得以生动地观看这对夫妻的日常,非常忠实地再现了当事人印象深刻的桥段。

约翰·内森根据镜子的回忆以及自己的考证,判断夏目漱石患有严重的双向情感障碍,以至于弟子、门徒眼中的漱石与家人的印象有天壤之别。但是在详细地了解了漱石的早年经历之后,他的过激行为似乎又变得可以解释(至少不应该完全被精神病所概括),在他的自传体小说《道草》(亦译作《路边草》)中,漱石毫不讳言自己的悲剧性童年。作为家中的幼子,他很早就被父亲送给盐原夫妇抚养,虽然这对夫妇对他很慷慨,乐得为他花钱,但是漱石很早就察觉到他们对自己并非是一种“关爱”,而更多的是“投资”。后来,由于盐原夫妇失和,漱石又在年少时期展现出了异于常人的天赋,他又被送回了夏目家,用他自己的话来说,父亲看到自己回去像看见死人一般,就像在说“你回来做什么?”事实上,漱石的生父和养父像参加拔河比赛一样,来来去去地争夺对他的控制权。直到1888年,两人终于达成了协议,是年,漱石21岁。所以用比较现代的表述来说,漱石是“爱无能”的,这主要展现为先天性的缺乏亲子关系,盐原夫妇的投入不过是为了巴结身为当地官僚的漱石父亲,而父亲之所以把自己再接回去,也并非是因为血缘和亲情,他更看重的是这个幺儿身上所具备的天赋,指望着他飞黄腾达,可以光大夏目家的门楣。

“他试图割断自己的一生。可本该彻底抛弃的往事,却又紧跟着自己。他的眼睛望着前方,脚却容易朝后迈。”“自幼童始,我就意识到,我非能够享受家庭幸福之人。”在《道草》里,漱石不无动情地这样写道,即便他已经成家立业但仍旧无法摆脱“两个父亲”所带来的梦魇,而且成名之后,盐原一直以曾经的养育之恩上门索要钱财,这也给漱石带来了极大的困扰。

“我是一个学者,必须要学习,不能花时间照顾你。”这是漱石对镜子的言语,他看似是家中无可争议的暴君,但是实际上他可能只是个彻头彻尾的可怜虫。

文学活动中的漱石

与压抑的家庭生活形成鲜明对比的是漱石自伦敦归国后的文学沙龙,1906年到1916年,直到漱石死去,文学沙龙在他家持续了十年。

沙龙的来客都是一些成长中的作家、批评家和文学学者,他们大都20来岁,比39岁的漱石年轻15岁甚至更多。大部分是漱石在一高和东京帝国大学教过的学生,后者主要来自英语系,漱石当时给他们上过莎士比亚和18世纪文学课程。他们是漱石的忠实读者,视漱石为自己写作生涯的照明灯塔。漱石的门生获得了比其亲人更亲密的对待,不管门生的作品多么不尽如人意,漱石总是真诚地鼓励他们继续写作。有时候漱石口不择言,尖酸刻薄,甚至无情呵斥,这个亲密核心圈子里的门生即便为此愤懑不已、咬牙切齿,他们也会谦卑地全部接受,因为他们笃信,老师如此动气,也是出于对他们的爱,这些弟子中就包括了日后声名鹊起的芥川龙之介。

漱石的唱和者中最为知名的是日本俳句的“中兴之祖”——正冈子规。二人结识于东京的英语学校,漱石的汉语、英语成绩都恐怖得吓人。虽然一直说自己是懒散的学生,但是个不折不扣的天才,在学校内撰写华兹华斯、惠特曼等人的批评文章,成为学校内的风云人物。但是在汉诗、俳句这个领域,子规才是漱石的“师父”。他们的书信多如牛毛,彼此关照对方的精神世界,内森甚至怀疑二人是否有“超越友谊的情愫”。读者大可对此一哂,但是漱石与子规的友谊确实对漱石产生了重大的影响,漱石钟爱俳句,大概是因为在俳句中他可以寻到一方清净,远离各种困惑和烦恼,暂时不去思考“我是谁”和“我该何去何从”的问题。

漱石真正成为一位职业作家是1906年,他辞去了大学的教职,开始为《朝日新闻》撰写连载作品。这时的他已经因为《我是猫》《三四郎》《少爷》等作品名满扶桑,所以当他决定成为职业作家时,东京所有的报纸头条都是夏目漱石从大学跳槽到报纸的报道。他的连载作品极大地刺激了《朝日新闻》的销量,每开一则新连载他必定会亲自撰写广告语,一时间男女老少皆以读到漱石的新连载为荣,这可谓是这位作家走上“国民作家”道路的起点。

然而,卖文为生的高强度工作让身体本就不佳的漱石饱受病痛的折磨,漱石的后半生基本与胃病纠缠在一起,如果说“病的隐喻”是一种文学症候,那么漱石的皮肉之苦与精神压力则更甚,他始终无法解决的问题就是如何安放自我。

无法安放的自我

漱石所生活的年代正处于日本明治维新时期高峰,大量的年轻学子被日本官方派遣到英国、美国等资本主义国家学习先进的西方知识,他们大部分都顺利地完成了使命,回国之后便成为各自领域的巨擘与先驱。然而,这件事在夏目漱石身上则不是那么顺利,我们且看他自己的回忆——“伦敦两年是我一生中最痛苦的阶段。我在英国绅士之中,仿佛是一只流浪狗混在狼群之中,我勉强维持可怜的生存状态。别人告诉我一共有五百万英国人,我就好像一滴水在五百万滴油中,几乎无法生存。”

造成这种情况的原因可能是多方面的,赤木昭夫在《漱石之心》一书中详尽地考证了当时漱石在伦敦的财政情况,按照他的表述,漱石在伦敦的支出不是付房租就是购买书籍,三分之一以上的留学经费被用来买书,以至于他换了五次住处,如此漂泊不定在当时的留学生中颇为罕见。

漱石非常爱去剧院,每每尽兴而归。除了这项开销,他的另一个癖好是每次夜间外出都要隆重着装,穿着夫拉克大衣,戴着丝制帽子。高衣领、长燕尾、丝绸帽和木拐棍,这套行头打造的精致日本人形象,有些滑稽甚至辛酸,但漱石不觉得另类。每一个明治时期的绅士——漱石就是一个非常典型的明治新绅士——都脚踏着两个世界,一脚深埋在日本国民历史之中,另一只脚踏入西式新世界,因而常常两不相顾,不知所措。

日本政府说希求的是留学生带回资本主义国家的先进经验,殊不知漱石看到的是伦敦不断增大的贫富差异,他对于扩大贫民窟、劳工的悲惨生活都颇为关心,甚至开始主动地接触社会主义理论。他在日记里写道:“西洋人眼前有此殷鉴,故此便尽力去做慈善事业(或为宗教之结果)。而日本又如何?绅商者不明是非,无宗教之心,只懂得恣意行事。且拭目以待,终将有闪电临于其顶的一日。”这种体验成了他回国之后撰写《三四郎》时的灵感,以至于从小说人物口中说出了“(日本)迟早要亡国”这样振聋发聩的预言。

“无谓地听课,无谓地毕业。”明治维新所宣扬的“开化”在漱石心中不断地回荡,甲午战争、日俄战争的胜利使得当时日本国内的舆论无比高亢,但是民众的负担却不断地上升,这样的“开化”是真的文明吗?这样的“现代”是大众希图的未来吗?漱石从自身无处安放的自我出发走向了对“个人”“国家”这些概念的探求,于是他的杰作《心》应运而生。百年来无数的日本作家、东亚作家从他这里获得精神的启迪,但是时至今日,就好比中国文坛上也难有超越鲁迅的作家一般,夏目漱石最终被“简单化”“风景化”了,然而他的复杂性以及他所得到的现代经验却着实值得被重新评估。

(编辑:李思)