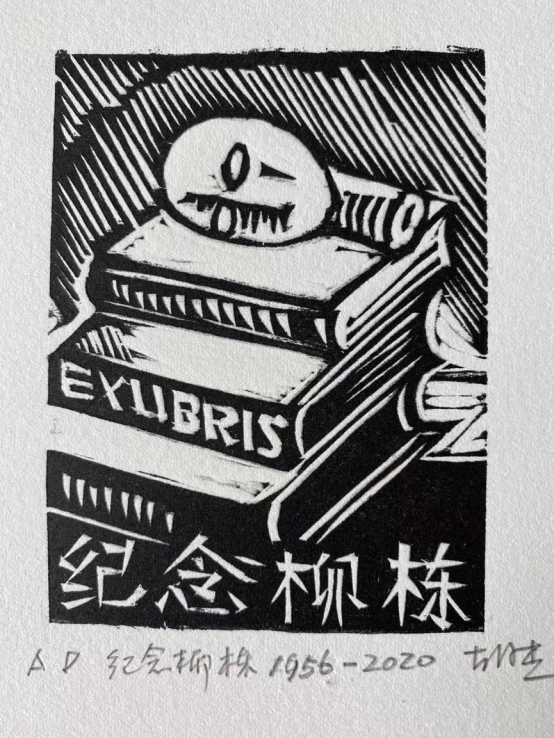

胡杰 木刻作品

编者按:

很多读者都不能理解,为什么一个诗人非要等他死了之后,人们才发现他作品的价值。事实上,这就意味着,我们在阅读这个诗人的时候,同时也就“参与他或他的作品的死亡”。自柏拉图以来,人们就有一种观念,认为写诗是在练习死亡。任何一首诗都会奔向一个结局,而没有结局就无法确定一首诗的形式。当一首诗最终完成,留给我们的才是批评。从这个意义上讲,我们对柳栋诗歌文学的批评,现在,才真正开始。

尽管,我将主要是向读者介绍柳栋的诗歌,但我认为,柳栋的小说、戏剧、随笔、文论和诗歌是一体的,因为它们同样来源于柳栋的文学思想。一个最伟大的作家,其创作的作品也不可能是漫无边际的,因此,我们似乎可以发现,柳栋的整个文学作品有一个最为重要的时间节点,那就是曹雪芹笔下所谓的“康乾盛世”——因为,与此同时,1793年,欧洲版图上,发生了“法国大革命”,全欧洲人民向君主王权发动挑战,口号是“打倒暴君!”——这是一场在当时即将改变人类历史的大震荡。柳栋的文学思想,缘于这一场人类历史的大震荡。这一年,大英帝国派出使团,前来叩响大清帝国的九重君门。通过历史,柳栋清醒地看到了,正是这出动静不大的戏剧性事件,即将彻底震荡与改变古老帝国的命运,乃至彻底地摧毁了龙的文明根基!

在柳栋看来,百年浩劫即将来临之前,曹雪芹书写了《红楼梦》这部挽歌般的史诗之作,可以说,这是一部龙文明的安魂曲!在龙文明历经了百年浩劫之后,柳栋深刻地意识到,我们当代作家普遍缺乏一种属于个体性体验的生死界上的梦魇性磨砺。柳栋认为卡夫卡的梦魇,即是一个世纪的梦魇;黑色的梦魇,是艺术创作最丰沃的土壤。在柳栋的诗里,他所表现出来的梦魇是“贪婪地吮吸死神的乳汁”,是“你可以触到死神骨架充满诱惑的寒意”。

车裂与灭族

是龙族的古老梦魇

……

二十五个王朝逝去了

龙人仍在迷沉

剪断辫子树立旗帜敲响键盘的今天

还能听到滴血的余音

龙啊 何时你不再做为皇权的象征?

——《真理倒下》

可以说,柳栋的文学创作,始终都是在直接面对生死劫。他所理解的生死劫有两重含义:一、命运的生死劫——若曹雪芹亲历了“钟鸣鼎食诗礼簪缨”之族的分崩离析;陀思妥耶夫斯基从绞刑架上幸存下来,又流放西伯利亚;若索尔仁尼琴的牢狱之灾;二、生命的生死劫——若卡夫卡、普鲁斯特、史铁生等。生命成为了惩罚,疾患缠身,梦魇连连。显然,柳栋一生所经受的不是命运的生死劫,而是生命的生死劫。柳栋对自身处境的体会是,“我们渴望爱却没有爱的力量,残缺的心脏将你锢入永久的囚房。”病体,就是柳栋“永久的囚房”。他也是命定的“独行客”,行走越远,越陷入荒凉。因为选定了诗,他必定寂寞;因为走上了信念之途,他必定孤独。在现实生活中,他“穷得只剩下灵性与几根傲骨”。当他成为谎言复制的影子,他仍要面带笑意。而作为生者,他在失眠中体验死亡,直到“睡得比死神还要坦荡、死寂”,“梦幻变得比真实更加真实,死亡也变得比生命更有生命”。因而,他发出“生存还是毁灭”一般的诘问:“为了承受绝望而活在世上,这是一种惩罚,还是奖赏?”

当死亡无法回避,那就直面死亡。所以,柳栋说:“死亡是一扇门,进去的人,从不传递一句有关死亡奥秘的回音,活着的人,无论如何睁大眼睛,也无法看到那扇门后的真情。”这种在死亡门坎上的探寻正是一种勇气的体现。他进一步表达:“让生命能够扼杀自身!纵然违背了宗教戒律,我也要固守住这项权能,它能使你不再为生之重轭病之缠磨死之苦楚而忧心。为此,你活得更加坦然,并玩弄几句诗意的空灵。”事实上,直到柳栋生命的最后,他自带两把利刃,割断了自己的颈动脉而亡,像自己的所言所行,他把生死的权能把握在自己的手上了。他对生命的总体体验是,“在梦的连环中,我们浑浑噩噩幻灭幻生。”尽管,“一切是命——为龙人的口头禅”,但他选择了抗争。就是身体只能病卧在床上,他也要让床“可以秤出灵魂的分量”。他生命的信念是:“宁为自由的空间绝食而死,也不愿做饱暖无忧的囚徒。” 他一直在叹息,他的生命“还没有决斗,真理便轰然倒下。”当然,也许,会有一丝希望,那便是诗歌写作所展示出来的“不灭的灵光”。在他所创作的诗里,有一座“独自沉思的孤坟”,它耸立在宇宙的中心,轻而易举地否定掉所有的神话故事。他会问:“难道,你们没有看懂这座孤坟,向众生昭示的天地奥秘?”

2013年1月28日,柳栋写了一篇随笔文章《中国文坛何以缺失伟大?》,他在文章中慨叹道:历史老人“恩赐”的时间已经无多——中国文坛能否诞生出伟大之作,所剩时光,不会超过十年至十五年。何以言之?很简单,唯有亲历过数十年政治浩劫的一代文人,才有可能创造出大师级的作品。而柳栋正是“亲历过数十年政治浩劫的一代文人”。他发出这一天问时已57岁,他意识到自己的生命:“如果说,一个人的最佳创作时光,在五十岁上下。那么,上天留给各位的时光还剩多少?”事实上,他这一问,不是在问文坛,也不是在问各位,而是在问自己,问他自己那伟大的文学抱负!

柳栋在离开这个世界的时候,曾对亲密的朋友表示过,该写的东西基本完成,他不可能再开始新的文学创作了。就像生命对我们任何人仅只有一次,诗歌文学对于柳栋,也仅只有这么一次;那么,我们注定是,只能在基于他对自己的理解之上,去理解他这样的一位写作者。(陈家坪)

柳栋,本名柳冬冬,1956年12月26日出生,籍贯山东日照。戏剧家、小说家、诗人。1981年,在《花城》发表短篇小说《第八个春天》,被称为“伤痕文学”作家。主要著作《抽屉里的戏剧》(自印)、《抽屉里的小说》(自印)、《枕髑髅斋诗稿》(手稿)。2020年4月27日,在南京中山陵廖仲恺墓园林中用利刃割断颈部动脉辞世,终年64岁。

孤坟 (2003年)

柳栋

死亡之门

死亡是一扇门

进去的人 从不传递一句有关死亡奥秘的回音

活着的人 无论如何睁大眼睛

也无法看到那扇门后的真情

……没有永恒

没有永恒 信仰便无法建成

生命是幻

死亡是迷

这便是人永远的困境!

痛苦的石头

看哪 那块痛苦的石头沉重得如同绝望

将你压成蟑螂的模样

在石缝的下方

你挥洒开诗意的星河万象

闪烁的诗句就像小溪

于痉挛中淙淙流淌

没有掌声没有花香

只有死神的影子

在你生命的废墟间从容荡漾

黑袍的边角戏弄着你的脸庞

冰冰凉……

黑色毒瘾

自杀欲也可成瘾

投胎入世便伴随你的一生

是魔鬼与人签下的秘约?

还是天赐的神恩?

让生命能够扼杀自身!

纵然违背了宗教戒律

我也要固守住这项权能

它能使你不再为生之重轭病之缠磨死之苦楚而忧心

为此 你活得更加坦然

并玩弄几句诗意的空灵

终有一天 在刹那的腥红中归于虚无

而虚无是唯一的永恒

孤坟

在物理的空间

它一闪而逝

在心灵的空间

它却盘踞于绝对的中心

这是一个不可质疑的符号

如同水蛭

吮吸尽你的热血

将你退化成失重的木乃伊

面对它 宇宙万象也顿然失色分崩离析

无需过问 其中葬得何人

你只需知道他的终局

独自沉思的孤坟啊 耸立在宇宙的中心

轻而易举地否定掉所有的神话故事

而列车 仍在极速奔驰

似乎有一个明确无误的目的

车上壅塞满各色各样的热欲

难道 你们没有看懂这座孤坟

向众生昭示的天地奥秘?

麻雀的骨架

我的灵魂 愿意长成麻雀的骨架

宁为自由的空间绝食而死

也不愿做饱暖无忧的囚徒

麻雀的骨架有权嘲笑鹰

百鸟之王在猎人精心的阉割下

退化成八旗子弟肩头的玩物

它也有权轻蔑画眉鸟

为了食罐内的一点甜物

不惜将谄媚嵌入华丽的音符

这付骨架还有权唾弃孔雀王

为了主子的欢心

甘愿露出屁股眼

彩羽缤纷夺人耳目

至于鹦鹉

连祖先的语言都愿出卖

更加令人厌恶

麻雀 的确长得很丑

却有一颗高傲的头颅

无人可以让它低伏

有一天 人类为自掘的坟墓添上最后一锹土

大自然泼洒开的晚霞间

会有麻雀的翔舞

虽然飞得不高不远也不大气磅礴

却自由自在无拘无束

人人若长有这样一付不甘下跪的骨架

历史就不会坍塌成万民皆奴

也不会有垒垒白骨支撑起的“救世主”

失眠的枕头

失眠的枕头

被夜色浸润得太久

生出了一种怪癖

在巅倒迷乱中

贪婪地吮吸死神的乳汁

——虚无 将死神的乳房填得满满实实

丰腴的诱惑令人骨酥神迷——

黑色的液体有透髓的寒意

将你溶解成虚无的梦影

举目张望

天宇中的每一盏星光

都被死神的黑纱罩得严严实实

看得太多太久太透彻

把自己看成了恐龙的化石

狰狞中带着美意

梦魇下透着清醒

于是 恐惧的你大大咧咧地舒坦开战栗

在不幸中 把痛苦捏吧成小丑的滑稽

在无常的流波中

篆刻下游戏生死的碑印

你也会撑开冻僵的眼帘

无望的瞳仁拉出一道彩虹

哪怕一瞬即逝

终于 依着失眠的枕头你不再失眠

睡得比死神还要坦荡 死寂

美

美 会拨动一根神秘的弦

令你感伤 悲哀 想到死

莫非 美是死神最华丽的晚礼服?

透过性感的织物

你可以触到死神骨架充满诱惑的寒意

美 使你的神经更加敏锐

难以承受无常那锋利的犬牙

唉 我们是刻在水面上的影子

或者 美是一种疼

将呻吟绣织成秋菊

清供在梦的磁瓶内

独自玉碎

独自相许

也许 美是一杯致命的春药

使冲动的你要将体内的最后一滴精液喷泻出去

可一泻而尽的你还有什么价值?

大自然的秋波从不赐予枯瘪了的雄性个体

或许 美只是一种谎言

在这枚金币的另一面

歪歪斜斜地挂满虚伪 造做 腐烂 残忍 阴毒 还有无耻

纵然如斯

我们依然饮酖止渴 自我献祭

哪怕被腰斩了一万次

我们仍会用伤口处流出的血

认认真真地涂抹出诗情画意

太虚看了都不禁为之动容 连声叹息

拒绝纤纤玉手

不 不要伸过来你的纤纤玉手

你只会触碰到垮塌中的无望

我们活着是为证明骨子里早已横陈着死亡

自己是命定的独行客

走得越远 便越陷入无边无际的荒凉

荒凉中熟悉的面孔一一远去

只留下记忆内的惚恍

遗恨的是

还没有振翅高举便被折断了翅膀

我们只能仰望兰天 梦想来世的飞翔

同样 我们渴望爱却没有爱的力量

残缺的心脏将你锢入永久的囚房

被自身的生命否决

是过于残酷的荒唐

而那只纤纤玉手

也只是梦中臆像

你只能在大脑皮层间

幻构出童话的芬芳

床

天才 只需睡在木板上

厚重的精神 从不需要绣花枕头的时尚

伟大作品的根基 是夯实了的朴实与沧桑

斫下任何一片文字

可以嗅到泥土沉甸甸的苦香

权欲与色欲打造出的龙榻 金碧辉煌

仍不能熨平圣上心底的张皇

三千后宫叉开玉腿 也繁衍不出千秋帝国皇权永昌

现代人的席梦思上

蠕动着的是一具具脱水的苍白

说什么要在奶油蛋糕上

刻下新新人类的靓丽形象

不过是痴人说梦的张扬……

而古老的婚床 是一样深刻的假相

父精母血的淋漓腥臊

孕育生命 也孕育致命的迷惘

阴阳之道的恩赐有点冷酷

瞬间的极乐

牵引来长劫的轮回无常

濒死者的床

能够证明生死苦海的哀伤

听说禅者可以睡得痛快酣畅

任凭它龙争虎斗

任凭它海枯石烂

不妨老僧石床上的高枕无忧自在安详

大梦中升华起大醒的梵音悠扬

床 可以秤出灵魂的分量

真正的疼

真正的疼无法说出

悄然无声里 耗蚀你的生命之髓

如同吸血蚂蝗的餍足

疼的深处

蠕动着某种屈辱

深感人世的不公与冷酷

这是一场来自宇宙的阴谋?

还是人性的自误?

我们无法弄清楚

深深的疼会裂变出畸态的愤怒

哪怕是造下一场浩劫也心不知足

是的 在这个哈哈镜幻构的世界上

你得在鼻涕虫的软体内长出一付恐龙的狰狞白骨

并高昂起一根钢刺

比蝎尾还要剧毒

在自身被拍成肉泥之前

狠(致)命地刺入对手的头颅

在这个犬儒劣性膨胀成蚁王的时代

可怜的蚁民呀

都应具有这样的残酷

暴政谎言猥琐虚伪

便无力再将我们欺侮

中国人的命运

你穷得只剩下灵性与几根傲骨

斜斜楞楞宁折不弯

在这个富得只有金钱 欲望与犬儒之辈的时代

你显得格格不入举步唯艰

听说 幸运之神是个婊子

为强权者暴富者媚献上大吉大利的八字流年

为反骨者自尊者铸定下劫煞凶关

龙人的命运被安排得巅三倒四离奇古怪

瞧 癞蛤蟆不再垂涎天鹅肉

天鹅姑娘的子宫内早已孕有蛤蟆老公的卵蛋

庸俗穿上了名牌

牵上了名犬

套上了名贵钻戒

拿捏出贵妇人的做派

无耻 则忙着从《辞海》内删除自家的身形

从此后 成功人士可以更加地肆无忌惮

但是你 无论如何绷直躯干

阳光与月光 可以轻易地将你的身影拧弯

更深绝望的是——农民的儿子们

一旦穿上制服

便被锤炼成忠诚的食指

捍卫着红色的荒诞

一声令下

食指会毫不犹豫地扳动枪机

击碎精神刑天者的天灵盖

娼

这是一个逼良为娼的年代

精神的贞洁被不经意地扫入烟花柳巷青楼歌舘

思想的月光 在寂寞中绽开出朵朵霉斑

天地间垂挂满垂涎的长舌尖

“物质决定精神”——被誉为真知灼见

权力者用物质的黑手扼住灵魂的咽喉

让你在半死不活中吟出曲膝的诗篇

只要你跪下了

主子便感到天下平安

也会毫不吝啬地施予艺术家的桂冠

奴才有奴才的荣耀

为此而激动得四肢发颤

聪明的主子明白

富奴才比穷奴才可靠安全

于是 便有了天下美食昼夜狂欢

将奴才们滋润得春光满面

夜夜翘首大红灯笼高高挂

一个个岔开双腿

露出那既能排污纳垢

又能产龙孕凤的虎穴龙潭

渴望主子的专宠专爱

唉 将他们烧成灰

还是一付奴才加娼妓的嘴脸!

穷光蛋

没办法 骨子里你还是一个穷光蛋

虽然你已经腰缠亿万贯

越是摆阔越彰现出灵魂的苍白

把铜臭贴上金粉

所供奉得也只是财神爷的神龛

垂下眼帘 只看见三陪小姐的曲线

睁大双眼 也只看得见龇着贪婪獠牙的美元

你就不能将眼界抬得更高一些

仰望星空洞观大千

采撷一片诗意的晚霞

永存纪念

说实话 写你们是浪费我的才干

奇怪的是

龙的子宫怎会孕生出这类怪胎

将五千年的文明阉割成红墙下的太监

让芸芸众生为之殉葬共埋九泉

大道之运

路走得有些歪歪斜斜

天理何在?令人迷乱!

忍……

据说 忍是我们民族的古老美德

世代相袭

当不公把你践踏成臭鞋垫的模样

当痛苦把你绞扯成狂风中的柳条

当荒唐把你烤炙成精神的木乃伊

当谎言将你复制成谎言的影子

你仍要面带笑意

说是只有这样

你方具有虚无一般的坚韧不屈

刀砍不断火烧不焦

由此诞生出伟大的人格魅力

难道把龙人的基因一一折断

也迸不出一星铁质的火花

洞烧尽大千世界

难道丰盛的人肉宴上

寻觅不到一块公民的骨头渣滓?

天地间却溢满颂君之声

“圣哉尧舜!”

远古的歌谣呲着黄牙

哼着老调子

——顺民 良民 刁民 暴民

我看到太虚枯瘪的嘴角边

漾起一丝嘲笑的恶意

半瘫的舌头

我们有一条半瘫的舌头

时而灵敏时而滞重

主子的脸色 注定下精确的尺度

人人心底都有数

灵敏时 为了蝇头小利幻影虚名

争得怒发冲冠

可以把尊严击得粉身碎骨

僵涩时 哪怕是阳光被谋杀成遍地血海

我们也只会吱吱唔唔

仿佛被截去舌根的癞瘩蛊(癞蛤蟆)的哀鸣

含含糊糊

有人说 我们应当感恩

五千年的劫难没让咱们灭种

反而成为人口最旺的民族

多亏了这条半瘫的舌头

它启迪下一条巅扑不破的真谛——难得糊塗!

龙人之命

我们属于一个最最信命的古老民族

一切是命——为龙人的口头禅

为了解开这个死结

我把忧虑雕刻成满头白发

迎风飘然

满头白发的我

在一个黄昏飘落如秋叶的时辰

揭开了这付秘密的底牌

牌面上书写满猩红色的符号

堆砌起皇宫帝阙巍峨壮观

在它沉甸甸的眼神下

我看到自身的渺小与无奈

皇城的影子也能把人踩得稀巴烂

你所发出的不过是蚂蚁的尖叫

连一颗沙砾都托不起来

实在可怜

还有圣人 到死也不能挺直脊梁

说是“天不变道亦不变”!

“悔恨生于帝王家”的九五之尊

也会充满幽怨

儒生 多有一具跪着出生的魂魄

他们并不为此而汗颜

草民们的一场场燎原烈火

终归尘幻

无数的冤魂将刑具染得殷红

帝国的神话则愈发威严

三寸金莲 优雅地缠裹紧弓起的呻吟

令书生们沉醉迷恋

最后 趟着血河

从西方走来一位救世教义

将东方文明的最后一缕人性光辉蹂躏成垂有狼舌的怪胎

五千年的诗意毁于一旦

唉——所有的底牌都握在时间老人的手里

他从容不迫洗牌出牌

将一代代龙人细细凌迟裂残

沧桑岁月的赌桌上

我们是注定的输家

人的生命人的尊严

化为刀俎的盛宴

我们血本无还

一代代苍老得如同婴孩

未出生

便为不可更变的终局而愁苦满面长吁短叹

秦俑

——死寂的方阵

在冷寂的阴间

你们屹立了两千年

以没有生机的忠诚

捍卫着一个剥蚀了的帝国神话

任凭阴阳的变迁

布满皱痕的皇冠

和你们的魂魄一样地空洞死寂

锈迹斑斑

为了这死寂中心的死寂

你们僵立了两千年

岁月如烟

时光敲裂了你们的膝盖

敲碎了你们的青铜利剑

敲断了你们不会繁衍的生殖器官

你们却毫不在乎

仍然固守着散了架的君王威严

枯朽了的忠诚啊

凝固成恐龙的梦魇

令世世代代睡不安宁 厄梦连连

你们在僵硬中不知疲倦地行进着

走向历史的尽头

走向历史的本源

扬起秦砖汉瓦的残尘

踏破三山五岳的城关

碾碎一座座皇陵帝阙的残垣

窒息死森罗万象的绿色春天

而镰刀斧头的旗帜 染赤了五千年的腐臭

滋生满狰狞的毒菌

秦俑苍老的躯干内蒸腾起猩红色的热梦

梦幻变得比真实更加真实

死亡也变得比生命更有生命

愚昧与残暴 打造出历史的双轮

辚辚碾过

留下一行行的呻吟

谎言 则以绝对的权威

诠释着绝对真理的百科全书

连婴孩都深信不疑

伸出粉红色的小拳头

咿咿呀呀宣誓忠诚

终有一天 庄严的信仰轰然崩塌

也不过是僵尸一具 冰冷枯硬

(废墟一座还有无数寻不回尊严的殉葬品)水晶棺椁 却凝固住那位拒绝腐败的太阳神……

而死寂的方阵 仍伫立在死寂的中心

仍在永不疲倦地行进

驮着死去了无数次又复活了无数次的大一统之梦

走向过去走向未来

窒息死春草青青的希望

注定下炎黄子孙的千古厄运

溃烂的大地上 只留下钢铁履带的印痕

嵌入骨骼嵌入灵魂嵌入龙人的宿命!

承受绝望

为了承受绝望而活在世上

这是一种惩罚

还是奖赏?

熟悉的世界渐渐远去

残缺的记忆 苦涩多于欢愉

现实的悲剧没有诗意

未回头时已成空

何必自欺?

只有死亡的足音在心底飘荡

我们逃脱不掉生之困惑死之迷惘

也许 会有一丝希望

那便是不灭的灵光

梦连环

老态龙钟的夜色

溺入又一场粘连的梦

梦见一个宇宙的诞生

人人是其中的幢幢幻影

为了心头的一团热欲

我们喧嚣着缠绵着忙碌着

个个毫不犹豫地把梦当真

待到夜色醒来

尘尘刹刹跌碎为虚无

我们仍然两手空空

甚至无法证明亲历过的一生

而绝对的无 对这种证明毫无兴趣

它打个哈欠 浸入了另一场幻梦

在梦的连环中

我们浑浑噩噩幻灭幻生

你……

你必定寂寞

因为你选定了诗魔

你必定孤独

因为你走上了信念之途

(唉,我们属于一个多有热欲

而乏信念的民族)

你天生没有奴骨

故而必定困苦

你想守住灵魂的自尊

就得承起现世的屈辱

你脚下的地平线永远倾斜

因此总是伤痕累累周身疼楚

而终局的判决

注定你为孤魂野鬼

死无葬身之处!

真理倒下

还没有决斗

真理便轰然倒下

苍蝇拉出腥红色的弧

为亿万年来的又一次胜利而发出金属般的欢声

车裂与灭族

是龙族的古老梦魇

渗透每一代人的基因

二十五个王朝逝去了

龙人仍在迷沉

剪断辫子树立旗帜敲响键盘的今天

还能听到滴血的余音

龙啊 何时你不再做为皇权的象征?

中国文坛何以缺失伟大?

柳栋

一、当今的中国文坛,理应诞生伟大之作(“大师之作”)

理由如下:

1、中华文化有着五千年的文明史。当今世界,唯有龙的文明完整而厚重地传承(幸存)了下来。

2、尤其是儒释道法、诸子百家、经子史集之文化体绵延数千年;再加上琴棋书画、戏曲武艺、仙术巫咒、卦象八字,及苍茫浑厚如大地的乡风民俗。林林总总,洋洋洒洒,根深叶茂。确可曰:“高明配天,博大配地,悠久无疆”。

还有那数十个王朝的兴衰更替,大荣大辱;及无数蚁民的苟且偷生,命如草芥。

3、自1840年后,人类史上最为强悍的西方文明体,对最为古旧的中华文明体的全方位的剧烈冲击。令整个民族在自信心与价值观上,都发生了动摇、甚至崩溃。各类思潮、各等救世教义纷扰于世。激烈者,导致了龙族大地上的一幕幕惨绝人寰的悲喜荒唐剧。又有多少热梦破碎、多少生灵涂炭!

4、1949年后,误以为“从此站起来的民族”,却跌入一场又一场的人为浩劫中。而这些剧痛重创,有着不同于先人所承受的千年磨难(如:外侵、战乱、饥荒、瘟疫、天灾、王权之争、改朝换代等等)。其具有着极为特殊的内涵与性质(如:父子反目夫妻成仇;读书人沦落为全民轻蔑“改造”的“另类”;私有财产的完全被剥夺; “政治组织”成为一种无所不在绝对神圣的控制者; “群众运动”“阶级斗争”……)。直到连执政党都承认的“史无前例”的“十年浩劫”!

5、1978年后,闭门锁国的中国,被迫又一回地打开了国门。西方文明,再度全方位地冲击了遍体鳞伤、元气大败的“新中国”。过度自虐后的中华文化,已是满目废墟奄奄一息。面对已是全新意义的西方文明的强势与多彩,被深深震撼的中国人,无不充满饥不择食狼吞虎咽的躁动感、冲动欲。我们不得不重新审视自身的文明,及全部的价值观。

直到国人从炫目的震荡性晕眩中,渐渐地缓过神来。逐步地以理性的头脑,冷静地思索东西方文明的价值抉择。

动荡百年的国度,终于有了一个修生养息、相对稳定、相对宽松的时期。也为文人墨客提供了“相对自由的空间”,他们可以立于某个历史高点;确切说:立于古典文明与当代文明、东方文化与西方文化、人类命运与民族命运的交汇高点,做一番透骨透髓的回眸反省、沉思冥想,潜心创作。

——综上所述,中国到了诞生“大师”“大家”,或曰“伟大杰作”的最佳时机。

但是,很遗憾,文化的底蕴、民族的苦难、历史的沉甸、厚重的积淀,所期待的伟大作品,至今没有问世。

——这里申明一点:本文只论及真正意义上的“伟大作品”。致于“优秀之作”“厚重之作”, 不在此文的评述范畴。(公正云:能够创作出以上两类作品,已属不易!经过三十多年的努力,中国文坛上也的确产生了不少这样的好作品。)

既然本文的起点是“伟大之作”,那就得有其至高之境的标准。毋庸置疑,这样的“至境”只能到人类公认的“经典杰作”中去认定。

笔者首推其先的当然是《红楼梦》。其它为《古希腊悲剧》《李尔王》《哈姆雷特》《卡拉马佐夫兄弟》《悲惨世界》《双城记》《等待戈多》《日瓦戈医生》等。

《桃花扇》亦在笔者的推崇中。

古人云:“学上品者得中品,学中品者得下品”。论及“伟大”,当然要立于经典作品的至高境界。

可叹的是:这些世界级的皇皇巨著一列出,当今的中国文坛便黯然失色矣。这也恰恰是本文所要评述的关键所在——

二、在人类性的伟大杰作前,中国文坛神气沮丧的原因,究竟何在?!

1、首先,中国文坛缺乏的是伟大的宗教灵魂

一个精神创造者(哲人、学者、文学家、艺术家),可以没有宗教信仰,但是,必须具有宗教灵魂;可以不是信徒,但是必须要有信念。千古以来,宗教是人类精神的最高境界。一个文人没有宗教性的深邃感悟,缺乏宗教情怀的悲天悯人,缺失生死界上的绝望体验与灵性升华。他就无法立于人类精神的至高点,无法切入人类情怀的最深层次。其结果必然是,无法创造出震撼人类心灵的辉煌巨著。

2、中国文人缺乏对于人类整体命运及终极命运的透彻性醒悟

中国文人大多局限于本民族、本地域众生的命运跌拓;或是拘于本土文化的重新发掘。不少力作,也触及到百年以降,西方文明强烈冲击中华民族所造成的历史大悲剧。

但,多属于形而下(即“深深海底行”)的境界。

但是,伟大之作,还需要作者能够站在形而上的(哲学性、宗教性,与终极性的)境界,对国人的命运做出“高高山顶立”的大智慧性的洞观。

这一点,则严重缺失。

3、中国文坛缺乏大文化含义上的“集大成者”

所谓“大文化”,是指一个文化体(文明体)的整体性展现。可为证明者,首推《红楼》。

有如宿命所定,绵延数千年的龙文明发展到了某个“契机”上,这位旷世天才应运出世了。后代学人大多只意识到:曹翁以毕生精力、如椽健笔,书写下了一部“百科全书”式的鸿篇巨著。却没有领悟到另一层的涵义——那就是,曹翁以他的盖世天才,对龙文化进行的是一场“最后绝响”式的梳理、升华、与总结。此部皇皇巨业完成之后,古典意义的龙文化(文明),将步入万劫不复的深渊!!换言之:在外来文明的强暴,与自家狂热的自虐下,龙人的命运被赋予了全新的内涵。

这就是笔者所云的“宿命所定”之意。

曹雪芹行笔于所谓的“康乾盛世”。其间,有一个不平凡的年头悄然来临——1793年。这一年在欧洲的版图上,发生了“大革命”的法国,向着全欧洲的君主王权发动了挑战。口号是:“打倒暴君”!—— 这是一场即将改变人类历史的大震荡。

同在此年,龙帝国的版图上,也上演了一出戏剧性事件——大英帝国派出使团,前来叩响大清帝国的九重君门。对此,东方帝国的臣民们大多不晓,或曰不屑。全世界更没有为之震撼。然而,正是这出动静不大的戏剧性事件,即将彻底震荡与改变古老帝国命运。乃至彻底地摧毁龙的文化根基!

就在百年浩劫即将来临之前,曹翁书写下了这部挽歌般的史诗之作。简直可以说,是一部龙文明的安魂曲!

曹翁之后,龙族步入了完全不同于先前历史的境地。百年沧桑,东西方文明剧烈撞击;几多浮沉,炎黄子孙惨痛付出。我们承受了其它民族难以想象的代价,也由此积淀下他国之民难以想象的“丰盛素材”。

可是,我们却丧失了一样至关重要的东西——古典文化的传承!

我们是文化断裂的亲历者,亦是其可悲的受害者。我们生来先天不足,后天失调。

在人类文明史中,唯有两大文化主体,培育出了最具文化涵养的精英群。一是西方文明的“贵族式教育”;另一即是中华文明的“士文化教育”。

一个真正意义上的“读书人(士)”,自幼起,便浸润于经子史集、儒释道易、琴棋书剑,即“六艺”之学的熏陶中。十年寒窗之后,自然而然地成长为龙文化的传承者。其中之俊杰者,则成为创新者。龙文明千年不绝,其根因在此。

不幸的是,我们这代人,遇上的是一场“史无前例”的文化大浩劫!结果是:“灵脉残断龙成影/古风荒远凤绝啸”。

龙的文明,由此化为荒墟!

蹒跚于文化废墟上的新一代文人,谁敢自称是龙文化真脉之传人?处于此等困窘状态的中国文坛,又如何能够奉献出无愧于历史的鸿篇巨著?

悲夫。我们体尝了苦难,却无力醒透苦难;我们经历了悲剧,却无力升华悲剧!

欲振乏力的中国文坛,还缺乏着一项必不可少的功夫。那就是——

4、中国文坛缺乏“一生一部书”的“殉道”精神

回顾人类文学史,大多数文豪毕其一生,只创写下一部不朽之作。纵然有少数的巨匠,写出数部长篇。但是,其具有经典价值的代表作,也不过一两部。何况,他们成长于文化主脉完整传承的大环境内,又大多接受过系统而良好的教育——这一点至关重要(可参考别林斯基的专论)。

曹雪芹便是范例,他完整而透彻地汲取了龙文化的全部精粹。加上其超凡灵慧、幻灭阅历,集全部心血灌注于一部书上,才创造出了伟大的《红楼》!(虽然上天无情,折断其笔;幸有高鹗续之,以成伟功)。

审视今日,多产高产之写手林林总总。似乎个个才情横溢,究其实质,不过是心气浮躁、急功近利、浪得虚名而已。其等身著作,既乏独到之见地、深邃之感悟、精绝之笔力;亦缺广阔之视野、深厚之学养、厚积薄发之功力。

既然我们是在文化的废墟上耕耘,要想在文字上确有建树,非得下一番“四深功夫”不可。

“四深功夫”,即:

深根固本——深固性灵之根,生命之本;

深藏厚养——厚积学识之藏,品行之养;

深思熟虑——对个人、家族、民族,及人类命运的深刻洞观;

深机妙用——尊奉“下笔千古不易”的古训,以殉道精神去完成“一生一部书”的创作。

能如此耐得寂寞者,必可创作出不同凡响的力作。中国文坛上能有几人如此?

大多数的当红文人,无不“健笔”如飞,几乎年年出长篇大作。似乎他们的心底渊藏有多么博大精深的内涵似的。纵然其中有博得世界性声誉者,也不过是浪得虚名罢了。

历史会做出证明。

5、中国文人缺乏直面民族悲剧的勇气

很不幸,名副其实,龙族是一个苦难深重的民族。从深为信命这一传统习性来看,就可以知道我们是一个不能主宰自身吉凶祸福的古老民族。

尤其在近现代史中,中华民族流了太多太多的血与泪。

一个作家,当然要有直面民族苦难的责任。对于自己亲历过的历史大悲剧,更当义不容辞地去发掘、洞察、深化、升华,直到创作出惊天地泣鬼神的杰作。

《日瓦戈医生》《古拉格群岛》的作者,便为楷模。

反观中国文坛,大多数文人或是语焉不详,或是王顾左右而言他,或是成为打“擦边球”的高手。似乎都挺聪明,其实是聪明反被聪明误,荒废了可贵的生命与精力。

6、中国作者大多缺失生死界上的梦魇性体验

当代文人,都经历过时代大悲剧的坎坷——此属群体性体验。

但是,普遍缺乏生死界上的梦魇性磨砺——此属个体性体验。

一个长期徘徊于生死劫上的艺术家(思想家),其人生的感悟与心灵的深度,不是一般的文人所可比拟的。

生死劫有两重含义:

甲、命运的生死劫——若曹雪芹亲历了“钟鸣鼎食诗礼簪缨”之族的分崩离析;陀思妥耶夫斯基从绞刑架上幸存下来,又流放西伯利亚;若索尔仁尼琴的牢狱之灾。

乙、生命的生死劫——若卡夫卡、普鲁斯特、史铁生等。生命成为了惩罚。疾患缠身,梦魇连连。

尤其在一个病态至极的世代里(还有比二十世纪更加病态的世代吗?),疾苦与濒死感的体验,会使艺术家更加敏锐地悟透“人类疾病”的畸形实质(宗教性的政治性的文化性的人格性的)。

曹雪芹的幻灭,即是人类性的幻灭;

陀思妥耶夫斯基的恐惧,即是全生命的恐惧;

卡夫卡的梦魇,即是一个世纪的梦魇;

史铁生的底线,即是每一个人的生存底线。

而心灵的深度,决定艺术的深度;黑色的梦魇,是艺术创作最丰沃的土壤。

当今作品描写人物时,往往缺乏透骨透髓的深层次发掘。探其缘由,就在于缺失独到的生命体验(唯有史铁生的笔力不同一般。所惜是:他的身体过于衰残,使其文学视野的广度受到限制)。

——以上六点,束缚了当代文人的精神境界与心灵深度。当然,还有其它的障缘存在。笔者只须论此几点,足以道明中国文坛的窘境。

简言之:中国文坛,缺乏的不是阅历、素材、技巧、勤奋,乃至捧场者;缺乏的是灵性的高度、眼界的广度、文化的底蕴、心灵的深邃、特立独行的胆气,及“一生一部书”的精神。

可叹的是:历史老人“恩赐”的时间已经无多——中国文坛能否诞生出伟大之作,所剩时光,不会超过十年至十五年。

何以言之?很简单,唯有亲历过数十年政治浩劫的一代文人,才有可能创造出大师级的作品。所谓“国家不幸诗人幸”,信哉!

但,衮衮诸公皆已徘徊于花甲之年。如果说,一个人的最佳创作时光,在五十岁上下。那么,上天留给各位的时光还剩多少?

究竟如何,国人只能虚席以待了。

2013.1.28

(编辑:夏木)