黄河在这里转了一个大回旋,然后缓缓向东流去,孕育了一个不知名的小村庄——青海省化隆回族自治县群科镇工农兵村。这个村对土生土长的张维春而言,给他带来了许多美好的记忆和遐想,也承载了他很多美丽的希望和梦想——文学。

初见张维春,他中等个子,四方脸庞,穿着朴素,有农民的坦诚和朴实。张维春初中毕业,是一个普通农民,靠着热爱和一般人难以想象的勤学苦练,先后在省内各大文学刊物上发表诗歌和散文。每当提起他,熟悉他的人都会由衷地说:“不容易,不简单。”

“上学时候不敢说学习成绩有多好,但我擅长写作文。”张维春说,那时最喜欢的就是语文课,尤其是作文,只要提笔写作文,就停不下来,不一会就能完成一篇作文。但是,家庭的原因让他初中毕业后不得不放弃喜欢的学业。

张维春说,文学对一个地地道道的农民来说,除了从心底迸发的那份痴迷外,又多了一份无奈和渺茫。作家梦也伴随着艰涩,陪他走过了一个又一个难忘的时光。

1989年,十八岁的他初中毕业后,就去了青南地区的一个工地上修路。那时候,没有现代化的工程机械,只有一把铁锹、一把镐头,外加三人一组的人力架子车。每当吃饭时,工友们就在路边支起一口大铁锅做饭,上面的面还没熟,下面的面已经煮烂了,每顿饭除了汤就是面,日子过得又苦又累。

工地上,有几位年龄大的工友抽旱烟卷,每个人除了带着一定量的“黄烟”末外,还带着不少旧报纸。每当他们把报纸裁成卷烟的纸条时,他就先要过来看看,然后在惋惜的眼光里,看着他们把整张报纸裁成条。一次,他在工友携带的一张报纸上看到了几首诗歌,于是,他就偷偷把那张报纸藏起来揣在身上,等工友们休息的时候,跑到无人的地方慢慢看,看完后再把报纸偷偷放回去。

后来,张维春养成了剪报的习惯。在垃圾堆里看见废弃的报纸,他会小心地拣起来,抖落上面的灰尘,如果有喜欢的文章就撕下来装进口袋,红马甲的几个兜里常常塞满了各种报纸。

1997年,为了生计的张维春到平安县(现为平安区)城里卖水果。在一个书摊上,他看到了很多喜欢的书,其中就有文学期刊《河湟》杂志,他便用几斤水果换了两本《河湟》杂志。

后来,张维春找到《河湟》杂志社,社长铁进元在编辑部热情地接待了他。临走时,还送给他几本《河湟》杂志。在那个清贫的岁月里,那几本杂志是他在求知沙漠里的一片浩瀚大海。

2002年,张维春以村里的一个真实人物为原型,写出了一篇《苦菜花开》的散文,并发表在《河湟》刊物上,不久又在《河湟》刊物上发表了一篇《是酒馨香·是茶缠绵》的短文。

2003年,因为生活的困顿和劳累,张维春的写作一度被搁置,但他读书、看报的习惯一直坚持了下来。直到2017年5月,一次在微信朋友圈偶然看到了发表在某平台上的文章,张维春潜藏心底多年的文学梦又一次被点燃。一天早晨,他送女儿去上学,在校园里看到孩子们在晨光里读书,便心血来潮地拍了一张照片,回去写了一首《晨读》的短诗,后发表在某文学平台。从此,写作的热情和信心日益高涨,《怀念父亲》《工农兵,我远去的村庄》等文学作品在《西部散文选刊》《荒原春》等杂志陆续刊发。

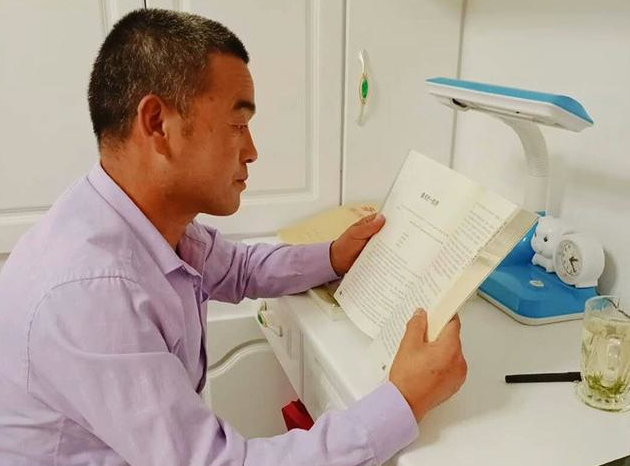

很多时候,他从晚上10点一直写到凌晨3点,天亮后再起身下地干活。夜深人静时,张维春家那盏孤灯出奇得亮,张维春俯身趴在桌子上,写着文字,和自己说话,忘记时空,忘记自己,进入文学的隐秘世界。从这里畅游到无尽的空间,那些美妙的生活世界让他无数次仰望夜空。

2019年,张维春获得了化隆县第四届“化隆文艺奖”突出贡献奖。

谈到多年追梦历程的感悟,张维春谦虚地说:“在我追逐梦想的路上,得到了许多老师、文友和家人以及朋友的鼓励,尤其得到了青海省作协副主席、化隆文联主席李成虎老师的极大关怀和支持,是他们让我重新拾起了自信,看到了希望的曙光。”

目前,张维春的诗歌集《行走的土地》即将出版,正如李成虎在序言中所说:“维春是农民,因此他的身心与文学细胞里,全都是体现着浓烈的乡村情缘、情感、情怀与情愫的分子。”

张维春,这位农民的儿子,秉承了父辈吃苦耐劳的品行。一手拿着锄头和铁锹,一手用手中的笔书写日常劳作和生活的景致。一个村庄、两条河流、三块田地、四季花开,都被他描写在了自己的文稿里。虽然华发早生,但他依旧用爱好文学的激情,描绘着山水化隆的大美画卷……

(编辑:夏木)