人皆有生死,或向死而生,或视死如归。既然死亡是一件无法回避的事情,作为生者,如何面对生离死别?此时此刻,正在全球肆虐的冠状肺炎病毒,来势凶猛,瞬间夺走了我们身边的亲朋好友或同胞。地球上的每一个人,无论置身何处,都在经历一次世界性的灾难与创伤。从1月至3月底,全球感染人数超过80万,逝者高达3万以上,面对骤然离世者,我们怎不会潸然泪下,痛心疾首?

文学中的哀歌、挽歌或悼亡诗不仅记录了每一次发生死亡的具体时间、地点与人物,也以阴郁、舒缓、悲切的词语和曲调链接着生者与逝者,我们的愁苦得以缓解,我们的创伤得以治愈。因此,与其说哀歌、悼亡诗是生者唱给逝者的安魂曲,不如说是逝者留给生者继续活下去的勇气、坚持不懈的信心与无法割舍的感情慰藉。

壹

生者唱给死者的安魂曲

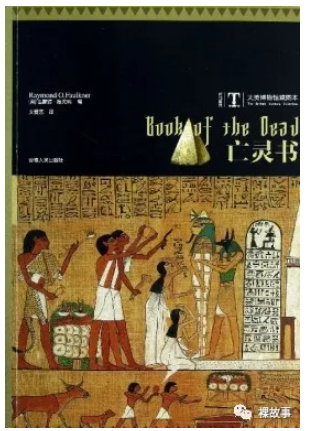

世界上最古老的《亡灵书》是公元前3000—4000前古埃及人写给亡灵们的歌,这些“白昼通行书”通常抄写在纸草卷上,安放在墓中死者(木乃伊)的枕边或绘制在墓室墙壁和棺木上,以此指导亡灵走过冥府,平安地过渡到下一个世界。

也就是说,这些写给亡灵的诗歌是一种祈祷文与咒语,具有特殊的宗教功能。现今留存的《亡灵书》中的诗歌,多数并非嘶天裂地的悲歌,而是对至高神“拉”的赞美诗,充满着温暖和喜乐。如《隐密的拉的颂歌》:

我赞美那隐秘的辉煌者。

噢拉,方碑之厅的公牛,诸神的首领,

我心所爱的神。

他将生命给了一切生灵,……

他倾听受难者的声音,

仁慈回答他们的吁请;

他自强者的手中解放了弱者,

为赤裸者判明了是非。

以“鹰首人身”出现的太阳神“拉”(Ra,Rah或Ré)是唯一的创造者,是“生命、健康和力量的主人”,他充满仁慈、正义,“象尼罗河一样流向爱他的人”。一些古埃及人相信,人类出自拉神哭泣的眼泪。

(图1:太阳神“拉”的形象,图片网上下载)

在冥府中拉神往往与冥王奥西里斯(Osiris)合二为一。奥西里斯会把每一个亡灵的心放在天平左边,右边则是代表正义和正义的羽毛,进行称量。通过考验的灵魂将胜利地穿过黑暗,“从无敌的旅程中平安归来。”在某种意义上,《亡灵书》既是对死者的安慰,也是对生者的慰藉,它让死亡变得可以安然接受,因为灵魂不朽,死不过是生的延续。

(图2:古埃及《亡灵书》,图片网上下载)

作为一种诗歌体裁,哀歌(Elegie)来自希腊文elegi,即“哀伤的歌曲”或“悲伤地歌唱”,是用于葬礼上的挽歌。后来的诗人却将之创造性地变成了带有爱之色彩的抒情诗。从罗马开始,哀歌不仅是沉痛的述说,也是忧郁的抒情。也许这是因为死与爱是人生最值得沉吟的事情。在德语文学中,歌德、席勒、荷尔德林等沿袭古罗马诗人奥维德的写法,以哀歌体写情诗或赞美诗。

里尔克的《杜伊诺哀歌》(1923)是20世纪最美的哀歌之一。这位被海德格尔誉为“贫困时代的诗人”,把诗歌作为自己必须承担的宿命,叩问生与死、存在与虚无的意义:

那些早早离去的人终归不再需要我们,

人们轻柔地断离尘世,就像人们

平和地脱离母亲的乳房,可是我们,

我们需要如此伟大的秘密,极乐的进步

常常发源于我们的悲哀——没有他们

我们能够存在吗?

(林克译)

(图3:诗人里尔克,图片网上下载)

在里尔克那里,肉与灵、生与死、此岸与彼岸的对立似乎被一种隐秘而神圣的力量统一起来,诗人发现了这个“伟大的秘密”:“这些逝者/跟我们奇特相关。我们,逝者中的逝者。”因此,逝者并非远离我们,而是时刻在召唤我们:

无限的死者似已唤醒我们,一种暗示,

看吧,他们也许指着空空榛子

那悬垂的柔荑花序,或者

晓以雨丝,在春季飘落幽暗的大地。

(林克译)

人生虽苦,逃不脱悲剧性的命运,但恰恰是在生命的旅行中,在爱的牺牲中,在纯粹的言说和无条件的赞美中,心灵会日渐敞开,趋向澄明之境。诗人的使命就是用词语赞美这一切存在,唱出“大地上的歌声”。

(图4:2020年春武汉大学盛开的樱花,图片网上下载)

贰

灾难中的哭泣:呼告与悔改

与埃及、希腊、德国的文学传统不同,在希伯来人那里,哀歌成为一种特殊的诗歌类型,最著名的是《耶利米哀歌》,篇名艾卡(Eikha)取希伯来文的第一个字Eh-khah,意为“何竟!”希腊文《七十士译本》把它译为Thre′noi,意即“挽歌、哀歌”;哲罗姆把它译成拉丁文Lamentationes,英文名Lamentation即源于此。后有人把这类哀歌以作者“耶利米”(Jeremiah)的名字称为“Jeremiad”。

(图5:先知耶利米,图片网上下载)

《耶利米哀歌》据说是犹太先知耶利米(前626-前586)所作,以此悼念巴比伦国王尼布甲尼撒摧毁所罗门的圣殿之历史灾难。耶利米为耶路撒冷的沦陷而哀恸:

从前人烟稠密的城市,现在孤零零地躺在那里。

从前为世界所尊崇,现在像寡妇一样寂寞。

从前是诸省之后,现在却沦落为奴婢。

她整夜痛哭,泪流满面。

从前知己的朋友们,现在没有一个来安慰她。

她的盟友都出卖她,都成为她的仇敌。

当耶利米把昔日繁华美丽的耶路撒冷在沦陷之后的惨景,比喻为“寡妇”之时,其内心的悲怆可见一斑。但他并未彻底地绝望,而是在神面前代替罪人倾诉赎罪,呼吁悔改:“上主啊,求你使我们回心转意,归向你。求你恢复我们昔日的光荣!”因此,《耶利米哀歌》不仅仅是一己一时的痛苦发泄,而是先知为一个民族写下的教训、悔改与盼望。

历史依旧在延续,每逢亚笔月(即俗年的正月,圣年的七月),犹太人必定唱《耶利米哀歌》,回顾历史,而圣殿被毁后留下的一堵残墙,成为了耶路撒冷的“哭墙”,来到这里的犹太人都会贴墙哀哭,向神祈祷。如果说儒者孔子提出“不知生焉知死”的命题,那么,犹太人更看重“不知死焉知生”,因为对逝者的哀悼、对苦难的反思将让生者更好地活着。

(图6:耶路撒冷的哭墙,图片网上下载)

在古代中国,《诗经》已经出现“悼亡诗”,如《北风.绿衣》写一个男子目睹了亡妻的遗物而悲痛万分;《唐风.葛生》写一女子对亡夫的深切思念。屈原在《国殇》《哀郢》中哀悼家国之灾;后来逐渐出现了哀辞、吊文、祭文、诔文等,刘勰在《文心雕龙》中专以诔、碑、哀、吊等文类论之。

有意思的是,悼亡诗后来专指丈夫追悼亡妻之作(罕有妻子写给亡夫之作)。这始于西晋潘安的《悼亡诗三首》,后来有中唐的元稹(《遣悲怀》)、晚唐的李商隐都写有悼亡之作。苏轼首创用词写悼亡,名作如《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》:

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。

千里孤坟,无处话凄凉。

纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。

相顾无言,惟有泪千行。

料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

这首悼亡妻王氏之作以“记梦”为主题,明确写下了做梦的日子,不过词中的“记梦”只有下片五句。此诗抒发苏轼对爱妻的相思之苦,睹物思人,在梦中与所爱者相逢,唯有泪千行,这比较符合人情,并不显得突兀。

(图7:宋代诗人苏轼,图片网上下载)

在里尔克的《献给俄耳甫斯的十四行诗》中,书写是希腊神话中的琴手俄耳甫斯以其美妙的歌声打动了冥王,使之答应放行亡妻欧律狄克返回阳间。无奈俄耳甫斯未遵守约定,当他接近地面时,忍不住回头呼唤妻子,结果欧律狄克重坠阴间。在此,俄耳甫斯成为连接生者与死者的歌者,行走阴阳二界,其天职是赞美一切,而对死者的哀悼实际上也是某种赞美,因为“只要语言在,他们就存在。”

在西方史诗中,我们往往读到一些生者勇赴黄泉(冥府),与死者见面的情节。例如《奥德赛》中,奥德赛抵达冥府,探望死去的父亲,寻求帮助。《神曲》中的但丁在罗马诗人、已故导师维吉尔的带领下,在梦境中游离地狱、炼狱,与各路亡灵相遇,悲叹其孤魂游荡、受罚的悲惨命运。在歌德的《浮士德》中,浮士德通过魔法穿越到希腊,与美女海伦结合,生下了一个浪漫主义之子欧福良,可惜这个年轻人在一次独立战争中因为跳得太高被天火所击,骤然而逝。

显然诗人喜欢采用一种象征的表现手法,通过生者与死者的相遇或结合,探索一种来自长辈先贤的智慧、文化传统或者爱之不朽的魅力。无论是维吉尔所代表的理性,还是海伦所代表的古典美,亦或俄耳甫斯与苏轼对亡妻的召唤,这都说明逝者的形貌、精神、灵魂会存活在生者的无意识中。因此,文学成为了一种“招魂”的仪式,歌者的语言具有一种穿越生死、超越时空的神秘魔力,可以追寻逝者的踪迹。

叁

从哭墙到哭网:倾诉与追念

20世纪是一个“巨大的死亡”无所不在的时代:一战、二战、大屠杀、内战、核泄漏事故、911恐怖袭击、地震、海啸、瘟疫……翻开一个多世纪以来的文学,充斥着如此多的哀歌、挽歌、悲歌,死亡的幽灵匍匐在字里行间,触目惊心。1945年,德国犹太诗人保罗·策兰(Paul Celan,1920—1970)写下了令人震颤的《死亡赋格曲》:

我们在空中掘一座坟墓 睡在那里不拥挤

一个男子住在屋里 他玩蛇 他写信

天黑时他写信回德国 你的金发的玛加蕾特

他写信 走出屋外 星光闪烁 他吹口哨把狗唤来

他吹口哨把犹太人唤出来 叫他们在地上掘一座坟墓

(钱春绮 译)

这首诗以优雅的瓦格纳的音乐为背景,揭示了纳粹实施的大屠杀的邪恶本质,它是对批评家阿多诺提出的“奥斯维辛之后写诗是可能的吗”这个问题的有力回应。多年以后,阿多诺终于意识到:“长期受苦更有权表达,就象被折磨者要叫喊。因此关于奥斯威辛之后不能写诗的说法或许是错的。”语言锋利如刀,是唯一未被损毁的事。诗可以抵达灾难的内核,剖开人性之恶,同样“诗歌试图给予它的相遇者的所有的注意”,焕发出启示与救赎之光。

(图8:德国犹太诗人保罗·策兰,图片网上下载)

时过境迁,2020年2-3月,我们经历了这一场突如其来的病毒之灾,武汉被封,按下了“暂停键”,这个城市弥漫着突如其来的凄切、空旷与伤悲、焦虑,几百万人经受着生死劫难。1月19日,诗人游子雪松(原名李雪松)经由武汉,行至荆门,不幸感染新冠病毒,1月30日病中的他曾在朋友圈发表了一首《墓志铭》:

来自老家确切的消息

故乡目前还没有发现一例冠毒肺炎病

这让我释然,欣慰。

千里之外的那片土地

是我一生都无法割舍的牵绊

这里是生养我的土地,现在

依然住着我的亲人、故旧和亲朋

瓦埠湖、古芍陂、长淮和淝水

骨头里浸润着它们生生不息的方言和胎记。这首诗不长,不用公开浏览和发表

假如,在异乡我走不出这次春天的逃亡

当你打开朋友圈,就能读到这首我的

墓志铭

没有想到一语成谶,雪松于2月13日下午在荆门的医院溘然长逝。这首充满无限乡愁的诗成了诗人在异乡写给自己(及其他病逝者)的墓志铭,令人嘘唏不已。

(图9:诗人游子雪松,图片网上下载)

2020年2月7日凌晨第一个疫情“吹哨人”李文亮去世,引发了无数中国人在这个深夜中的哭泣与哀悼,几乎是举国之殇。诗人桑恒昌在《死者不已矣》中写到:“左一眼长江/ 右一眼汉水/ 这一夜/到处是汛期”。诗人姚风在2月8日写诗《眼科医生李文亮之死》:

一个眼科医生死了

但黑夜里无数病人都还活着……

一个眼科医生死了

但在很长的时间里,我们依旧

是他的病人,不仅仅因为眼睛

在他去世之后的一个多月里,为李文亮而作的哀歌与悼亡诗铺天盖地,如雪片纷纷扬扬。至今无数网友还在其微博下写下了上百万条的留言。此时,死者并未缺场,他曾经留下的文字、照片与气息依然历历在目,延续着我们不绝不缕的思念与寄托。正如英国诗人约翰·邓恩所言:“无论谁死了,都是我的一部分在死去,/ 因为我包含在人类这个概念里。/ 因此,不要问丧钟为谁而鸣,/ 丧钟为你而鸣。”

(图10:众人哀悼李文亮,图片网上下载)

这个悲伤如流的冬天注定是不同寻常的历史时刻,人们写下了各种形式的哀歌、悼亡诗或纪念文,向那些为挽救病人而牺牲在前线的医生与工作人员致敬,哀哭那些普通的受难者、突然倒下的病人,赞美那些把生的机会留给他者的殉道者,这些文字形成了一道连绵不绝的世纪“哭墙”。对此,武汉作家方方提出了一个很好的建议:“丧亲之痛,是需要倾诉和哭泣来缓解的。这是疏导心理的最好方式。……我们完全可以建立一个类似‘哭墙’的网站,比方‘哭网’。……人们可以通过这个‘哭网’,哭亲人,哭朋友,以及哭自己。倾吐内心的悲伤,也寄托个人的哀思。”

(图11:戴口罩的武汉作家方方,图片网上下载)

4月4日的清明节即临,我想引用诗人王家新在这个3月28日 写下的诗《我们还活着,一首哀歌》,向在疫情中不辞而别的全世界逝者,寄托我们深切的哀思与永远的牵念,我们与你们同在:

我们还活着,不单是在这里,还在

早上醒来喜鹊的一阵喳喳声里,

还在传来一位护士自杀消息的意大利城市伦巴,

还在我曾访问的戈雅的马德里,还在

法国东南部一座山坡上的老房子里,那里

有人在彻夜翻译杨牧的诗……

(从时差来看,她还没有熄灯吧)

是的,我们还活着,不单是在我们自己

每天扫码登记的封闭小区里,

还在昨天湖北黄梅与江西九江交界的那座桥头上,

还在从前天起每天到殡仪馆排队领骨灰的

长长的伤痛的行列里,

甚至还在纽约,在那个终于安静下来的大都市,

在一阵陡然的急刹车声中——

一位我们每天都读的写疫情日记的作者蓝蓝,

我们从此再也读不到她的日记了!

真是难以置信啊

而我们居然还活着,活在这里,活在

这不仅仅属于我们的悲伤里,

活在那一声致命的撞击里……

(图12:王家新2020年在巴黎郊外的保罗.策兰墓前,诗人提供照片)

作者简介:刘燕,武汉大学本科、四川大学研究生、北京师范大学文学院博士毕业,现任北京第二外国语学院文化与传播学院教授,曾在爱尔兰都柏林大学、美国密西根大学做访问学者; 研究领域为世界文学与比较文学、女性文学、基督教文学、国际汉学等。

(编辑:李思)