路内。丁杨/摄

“你曾经是文学青年,后来发生了什么?”印在作家路内最近出版的长篇小说《雾行者》腰封上的这句话,出自这本书中人物之口。昔日的文学青年,现在是知名作家,路内的文学梦实现得相当完满。十几年来,他陆续写出《少年巴比伦》《花街往事》《慈悲》等长篇小说,评论界的口碑、读者的认同乃至若干文学奖项的肯定随之而至。用五年时间完成的《雾行者》是他的第七个长篇,也是迄今为止其作品中篇幅最长、人物相对众多、叙事与结构上甚花心思的一部。

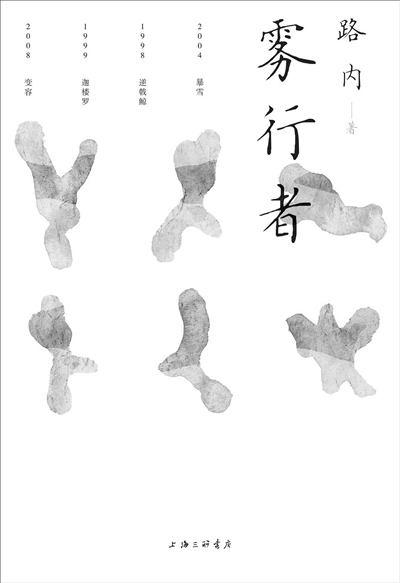

《雾行者》,路内著,上海三联书店2020年1月第一版,88.00元

故事从台资建材企业仓管员周劭前往中国北方某地调查一桩同事死亡事件开始。时值2004年冬天,到达库区的周劭与仓库内外不同身份人员乃至当地的各色人物产生关联,情节逐步推进,寒冷天气与萧瑟氛围里,彼时中国社会的横切面缓缓呈现……路内以相当于五部中篇小说的体量,在《雾行者》的五个章节中用不同人物视角展开1998至2008年间涉及多个城市的叙事。这世纪交替的十年里,发生了不少对于中国人意义非凡、影响深远的大事,故事中的人物命运、情感也在时代背景下起伏、纠缠。书中那几位年轻人的文学情结在初入社会面对世情、为生计奔忙中消磨、稀释、异化,理想主义与严峻现实间既交叉又平行。上一部长篇小说《慈悲》问世时,因语言简洁与情感的克制而被坊间视为路内的转型之作,某种程度上,《雾行者》在所谓转型之路上继续前行,但也有向着路内早期作品回归的迹象。

2020年元月上旬的一个晚上,路内与学者戴锦华和媒体人梁文道在京对谈,说及写作《雾行者》的“幕后花絮”,也延伸出诸如文学与生活、近一二十年中国社会变迁乃至各自对于“文学青年”这个称谓的理解。“有时候,作家会听从某种召唤,还没动笔,故事里的人物已经开始对你说话,等到这些交谈的声音慢慢变得清晰起来,2014年的时候,我觉得可以开始写这部小说了。”路内在活动现场以略带玄妙的口吻谈到为何想好了《雾行者》这个名字几年后才动笔,这也是他继“追寻三部曲”(《少年巴比伦》《追随她的旅程》《天使坠落在哪里》)后又一个“三部曲”写作计划的第二部(第一部《云中人》)。隔天一大早,户外寒冬凛冽,在室内暖意融融的咖啡香味弥漫中,他接受了本报记者的采访。

记者:据说《雾行者》这个名字是你还在写《云中人》时就定下的?

路内:我有个习惯,一边写小说一边想着下一部小说要写什么,这个习惯从我写第一部长篇小说就开始了。而我是个做其他事情缺乏耐心的人,你让我烧菜,我会烧,烧得还不错,但我站在煤气炉前面,头一天还好,第二天就失去耐心。我似乎把做其他事情应有的耐心都挪到写长篇小说这件事上面来了。对我来说,写长篇其实是有点闲的状态,不可能每天不停地写,整天被小说的情绪调动,这样的话两个月内就会把所有情绪调动光。写作的时候总会胡思乱想些另外的东西,哎这部写完了下部写什么呢?估算一下吧。

记者:在此之前你完成的六部长篇,写作的时间都没这么长吧?

路内:是啊。我写《少年巴比伦》用了三个月,《慈悲》也是大概三个月写完。之前写得最慢的是《云中人》,写了两年。动笔写《雾行者》时我发了条微博,说要写一本让我畏惧的小说。当时我已经想好了这五章的结构,但还不知道具体的故事是什么,我写小说是从来不列提纲的。我算了算,如果这么写五章,每章的“动力”都等于重启,时间上也不是顺着来,这就意味着会写得很慢。每一章重启,节奏上会停一下,根据我写小说的经验,这么停一下就不知道会停多久啦(笑)。当时我就想,这部长篇可能会写四年。结果是写了五年。

记者:陆续写了几部长篇,和最初相比,是不是对写作越来越有敬畏和顾虑,所以节奏慢了下来?

路内:我的感觉是,如果一部小说用我擅长的语言方式来写的话,要是情节设计得差不多了,写起来会很快。但是这样写下去就会被说,写油了,我也会自省——能否不用这样很油的方式来写作?《雾行者》这个故事我至少可以用三种方式来写,比如用“追寻三部曲”那种第一人称方式。但那种写法无法顾及《雾行者》中这么多人物。再有,老那么写就没劲了,非常无聊。

记者:三年前因为《慈悲》采访你,你曾说起,在小说写作中,仅有故事是不够的。我把这视为已经具备讲故事能力的你对写作的更高要求。而《雾行者》在具有一个不错故事的基础上,从小说体量到叙事方式特别是小说结构上都有所突破,这些在你动笔前的预计中吗?

路内:其实《雾行者》超过了我的预估。我预计这是一部情节比较复杂、人物比较多的现实主义小说,讲述的都是现实中发生过的事情,带有一点批判性。可是,写着写着,我感到这部作品开始呈现一些魔幻的性质。

书里的这些人物,写到的文学青年,还不是一般意义上的文学青年,他是真的在写小说,想要去发表。这些文学青年在小说中大谈他们的文学理想和文学观念,却又不是正统的文学观念。毕竟,正统的文学观念不是口语化措辞,根本无法在饭局上、在私下闲聊时讲。小说中人物谈到的文学观念是天真、极端、个人化的,那甚至不是文学观,更像是这些人物的世界观,可是这些年轻人根本没怎么接触世界,哪来的世界观呢?

虽然这部长篇在某种程度上超出了我原先的估计,我仍然觉得在某些人物上写得意犹未尽。比如梅贞这个人物,出场不是很多,等到第三章结束,她就再没有出现。我回头重读这篇小说,感觉这个人物在渐渐走远,我抓也抓不住她……这种感觉是我写小说这么多年唯一的一次。假如我再写一遍,这部小说也许会完全不一样,也许会把梅贞写得更好一些。在目前的框架内,我总感觉,哎呀我还欠了她一点什么。

记者:我在包括你在内不止一位作家口中听到过“笔下人物有自己的生命”“我可以与人物对话”之类的表达,这是写作的一大乐趣吧?

路内:这么说吧,写长篇的时候,写得越艰难,越是跟它缠斗,这种乐趣越强烈。其实,作家笔下人物的行为和对话,归根结底还是作家深层心理的反映。

记者:《雾行者》中的好几个人物都一直是或曾经是文学青年,你所理解的“文学青年”的含义是?

路内:从前,“文学青年”这种说法虽然会带有一点调侃意味,但并非像现在这样基于文化环境的调侃或者文化身份上的嘲弄,这是隔着距离的。以前更多是朋友间的调侃。从过往的角度来说,文学青年就是指那些喜欢文学、想要写作的年轻人,他们倒不是一定要从事写作这个职业。包括文学编辑、文学记者,他们虽然不搞文学创作,但是有很好的文学阅读修养,也可以说是文学青年。他们多少受过一些文学教育,而且是在启蒙的时候。这个世界,全是说辞,政治有政治的说辞,赚钱有赚钱的说辞,文学也有它的说辞。如果文学青年不从事文学,那套说辞会出现在哪里?可能会出现在谈恋爱的时候,可能出现在他面对自我挫折的时候,会用文学说辞教育自己。

记者:在从事写作之前,你做过若干不同职业的工作,人生阅历和职业经历相当丰富,事实上,这些经历已经成为你写作的财富,令你的写作从一开始就有浓郁的本色或者自传色彩,你怎么看待写作中的本色成分?

路内:就写小说来说,完全脱离本色挺难的,写诗或许可以。哪怕像乔伊斯那样写小说,其实也还是在写他的爱尔兰,无法完全离开他的“本色”。如果我们把语言也称之为经验的话,没有一个作家的写作能离得开经验。

记者:在与戴锦华、梁文道的对话中,你提到这几年一说到中国文学更多在谈论小说的结构、叙事等话题,关于人物塑造的话题反而提得比较少,《雾行者》中人物很多,说说这些人物的来源吧?

路内:还是来自我的亲身经历、见闻。1998年,我曾在一家台资建材公司工作了半年,我就跟《雾行者》中的人物周劭一样被派到南方看仓库。看管仓库并不是守在仓库里,是要外出去押货的,大半个南方的货都得去押送,我那时就坐在大卡车上。卡车司机们大多沉默不语,看上去很穷困,后来我才知道,有卡车开已经不是最穷困的了,而且卡车司机都是非常聪明、有社会经验的。我就这样跑了南方很多城市,见识了好多人,就有了这样的经历。其实那时候我已经在写作、发表小说了。

记者:《雾行者》前四章以周劭、端木云等人物为侧重展开第三人称叙事,到了最后一章则用第一人称讲述,这样的叙事视角的转换基于何种考虑?另外,我能理解书中以1998~2008这十年为时间背景,但具体在章节架构上,为何以2004、1998、1999、2008这样的时间顺序排列?

路内:先说最后一章为什么用第一人称。其实第四章写到辛未来讲述端木云的时候就说到端木云在写一部叫《人山人海》的长篇小说,这给第五章做了一些铺垫。第五章一开始就提到这部小说,如果还用端木云的第三人称来写,会和第二章高度相似,这种相似会造成小说节奏的重复。另外,第五章要是还用第三人称写,就无法切入到这个人物的内心深处。关于端木云,之前的章节已经铺得那么开了,在这一章如果用第三人称写,是继续铺张还是回收呢?继续铺张,又是一堆人物、那么多想法,小说叙事会有问题。关键的是,我要在第五章把所谓“十兄弟”的故事从头梳理,最后顺一遍。不但要用第一人称叙事,还要让第一人称转述他人的故事,再进入第三人称。这个第三人称是个有限的视角,这样的形式会让这部小说的讲述更有力量。

至于事件时间轴的设定,1998年并不是这部小说的核心,核心还真地就是周劭去外地仓库调查的2004年。在这个层面上,我能清楚地讲述这些人物的生活状态,于是故事从2004年开始,中间带有回忆。好在进入第二章之后,主人公就是端木云了,这样写的好处是,重新以另外人物的另一个年代重启叙事的动力。如果完全按照时间顺序讲述,故事反而容易讲不清楚,会使得一堆人物扭在一起。

记者:在《雾行者》中对打工者的生活与文艺青年的梦想这两条线有并行的描写,这使得小说的质感更丰富,情节推进也更有张力。当然,一部小说只写打工仔的日常,或者只写文艺青年的梦想,也没什么不可以。一方面是现实的生计问题,一方面是怀揣文学梦想,你写这两条线时笔墨侧重上是否有考量?

路内:有考量。比如在第一章和第四章里,文学青年的色彩会降一些,因为这两章牵涉到案件,除了写底层打工仔生存状况之外,还有一些推理成分,文学的东西就会稍微弱一些。当写到端木云的时候,他可是个狂热地喜欢文学、想要写小说的人,这一部分就会更有文学味道。就像你所说的,我干脆写一部文学青年题材小说,或者写一部关于打工仔的小说,也可以。只不过感觉那么写的话会有些单薄。

记者:你在不同场合不止一次提到对智利作家波拉尼奥作品的欣赏,也坦承《2666》对《雾行者》的写作有影响,能具体说说吗?

路内:波拉尼奥教给我如何去控制一个大长篇。第一,我从《2666》中看到波拉尼奥如何处理多线叙事。《2666》没有用太花哨的语言去处理相对庞大的小说体量。小说篇幅越长,作者的主体控制力就越弱,甚至弱到小说分崩离析。波拉尼奥的作品告诉我,控制力一方面是指小说技术上的控制力,语言怎么使用,情节如何设置;另一方面,作者还要预估到自己作为写作主体在小说中如何呈现,如果把你的控制力和意志力都放在一部小说中,那小说将很难看,即使某些局部写得不错,也不成其为完整的作品。

波拉尼奥已经是被封神的前代大师,我总提到他,难免被人笑话,不过我觉得无所谓。读《2666》,我会去估算他写这样的长篇时哪些地方快把他逼疯了,哪些地方他写到那里内心有所触动。

记者:作为读者,你的作品最初令我印象深刻的是一种莫可名状的“少年感”,故事中有力量、速度和属于少年人的热血、冲动,这种感觉直到《花街往事》时仍然强烈,但到了《慈悲》,“少年感”一下子没了,我想这也是你有意为之吧。《雾行者》在许多方面都和《慈悲》是相当不同的作品,类似的是,“少年感”并未在这部新长篇中回来,是不是再也不会回来了?

路内:不!不!你说的“少年感”会回来的,你放心,我还会写有“少年感”的小说,一定会。不妨向你透露一下,我正在写一部关于“老男孩”的小说,主人公四十多岁了还是个“老男孩”,这就是“少年感”吧。

(编辑:李思)