我觉得我不是一个传统意义上的文艺青年,我也反对刻板印象,不应该觉得干什么事的人就一定得是要怎么样的,现在的年轻人都立志要当"斜杠青年"。

在习以为常中找到的小刺激是我的诗,不是直观的刺激,也不是太过飘渺不定的东西,对我来说那些都不是诗的元素。诗是夹缝中的东西,不是轻易捕捉得到的,非常严肃,不能随意对待,惜字如金才是真。

我对词组的编纂、重组饶有兴趣,经常会把它们写成字谜的感觉。我不知道这是不是一种有点儿廉价的写作方式,但自己确实玩得蛮开心。

王奕奕,1999年出生于北京,2018年毕业于中央美院附中并考入中央戏剧学院舞台美术系。

小火慢炖

——陈家坪访谈王奕奕

陈家坪:我们还是从你最近第一次去欧洲谈起吧,从图像的角度你观察到各个国家每个城市十字路口不同的路灯设计,感受到一个城市的文化审美,但它们是否可以入诗?

王奕奕:其实,欧洲有些地方的信号灯真的很有意思,他们主要是在人行信号灯上做文章。柏林的人行信号灯是一个专门设计过的带着帽子的小人形象,这个小人也有着历史渊源,有关东西德时期的一些历史,今天还作为柏林的城市符号印在了各种纪念品上。维也纳的人行信号灯也很有名,众所周知,维也纳以多元包容而闻名,他们的信号灯正体现了这一点。红绿灯里的小人有单人,一男一女手牵手的,还有两男手牵手和两女手牵手的款式,中间甚至还有个小爱心。也许确实人家的经济发展得好,社会运行难度也比较低吧,人们更有精力去追求细节……反正这种有温度的设计在我们国家的城市设计中很难见到。总体上那边的城市与我所生活的北京城差异蛮大,对我的冲击也很大(耳闻和一见无法比拟),带来的是一些强烈而又很实际的思考,所以我其实更愿意写成散文类来记录。

维也纳的信号灯

说到文体,在我看来诗歌是一种更精简的语言艺术,在表达上更富有艺术性,而且往往暧昧不甚明晰,这正是诗性的美感。我觉得在长见识的旅行中有一些具体的想法应当尽量用贴切详尽的文字表述出来,而在此基础上如果还要改编成诗歌,又好像有点辜负了诗歌,所以对把第一次欧洲行写成诗歌反而有所回避。我更愿意让一些过去了的内容入诗,这样我更能体会到其中的微妙。在习以为常中找到的小刺激是我的诗,不是直观的刺激,也不是太过飘渺不定的东西,对我来说那些都不是诗的元素。诗是夹缝中的东西,不是轻易捕捉得到的,非常严肃,不能随意对待,惜字如金才是真(在以往我可能也没有做到这一点,同时是我的目标)。我想让我和诗歌互相别耽误,不能对不起诗歌创作。也正是这个原因,近段时间没怎么写,因为类似远途旅行这类的事情包括环境的变动和很多的要处理的问题让人受到的刺激比较多,有点干扰去体会细微的东西,不如大大方方写成叙述性的文字,也算是在不同的表达方式上尝试和修炼。好诗多磨。

我相信随着生活阅历的增长,我会把这次旅行或是历次旅行体验写成诗,当它们有所沉淀或者我开始司空见惯的时候。科学上讲"梦"无论怎么有别于现实都是人们经历过的事物碎片重组,这跟"过去的印象"十分相似,大家总是会在回忆起什么事的时候有"像梦一样"的感觉。正是按照这个惯例,我的每一次旅行体验以及各种体验在变成回忆以后,我会愿意称之为"变成了一个梦"。去之前对一个地方的了解是"别人的梦",去之后是把别人的梦变成自己的梦。当对一次旅行的刺激彻底缓过劲儿来了才算把梦们收入囊中。到时候它们会成为很好的素材,只是不是现在。现在我见的世面太少,属于"观察阶段",积累经验并加以思考是第一位重要的,这也关乎我三观的进一步确立。不妨等待发酵和未知的化学反应。

陈家坪:你是从什么时候开始意识到在人的生命中还存在着诗性?你是在什么情境下写出了第一首诗?

王奕奕:上高中以后我渐渐感觉到"浪漫"的存在,是一种美学,比如模棱两可、遗憾美、陌生人的默契、Déjàvu等等的东西。当然,跟恋爱并没有关系,是广义的浪漫。并不是说这个时间点就有什么特殊的,只是这时候智力才逐渐健全会思考这些,外加受到的各种熏陶。我高中学艺术,接触了蛮多艺术家和作品,有一些作品打动人的地方就在于诗性。跟老师常谈作品中"感受"的概念类似,是不受技法限制就能表达出的真性情的东西,很微妙。

《那不勒斯湖畔的回忆 》,让-巴蒂斯·卡米耶·柯罗

18世纪法国有一位画家叫柯罗,也是90后,1796年的。这个人技法当然也很好,但是感受性真强,笔触和颜色都没有糊弄观众的感觉,应该是个很善良的人。有一张叫《那不勒斯湖畔的回忆》,我在日本看的原作,当时看得眼泪直流。那是一张风景画,里面有零星几个人,可那画面活生生就是回忆的样子。我没有去过那不勒斯,但是它可以是任何人的回忆,就是那种色调,那种构图,很难描述。他作画时注入的心情是诗性的,如果用客观视角来看,我本人与画作产生的共鸣,也是艺术品诗性的一部分。还有一次流"杰作泪"是在云冈石窟,走进其中一间,窟内一抬头全是密密麻麻的小佛像,每个都很细致,是多少工匠虔诚地一点点凿出来的啊!围绕在四周,贴着岩壁高高地直达天顶,直观感受是很震撼的。另外,还有一尊大一些的造像,是个笑面女神,以独特的露齿笑闻名(一般的佛像都是不露齿微微笑的)。领队的讲,这种像基本上就是一位工匠负责一尊,雕上几十年,一辈子也就雕这一尊。他一直在这个石洞里雕啊雕,倾尽的是真真正正的全部心血。这就是他的人生,所以手里这尊像,肯定就是他心中女神的样子,微微露齿,是最可爱最慈悲的样子。这不就是人文主义的光吗?每提起此事我还是鼻酸。古时候的艺术流传下来都是很纯粹的,这样倾尽心血,仿佛留有余温的作品也是诗性。我那时候在云冈写生画了好多佛像,有个信佛的老师讲,这辈子画了佛,下辈子还能画画。这种有点像信仰的力量,是真实存在的浪漫。

云岗石窟

我第一次写诗是在很小的时候,小学语文课要尝试诗歌写作,儿童诗一类。当时有不错的爆发,不过不太记得内容了。再往前有一句名言,所谓童言无忌,我说水果是用四季煮熟的,我觉得儿童的话天生有诗性,反而成长会消磨掉它们,我们需要很努力去找回童言无忌的浪漫感。人类早期文明跟儿童的诗性很类似,艺术,壁画、雕塑,陶器陶俑等等有崇拜意味的产物,都非常纯粹,都是"诞生"后不久的直接带来感受性的东西。

陈家坪:读你的诗句,如:烈日下的向阳花像速写模特\颜色的搭配总是很令人发狂\天花板上有如不会养花的画家……总能感受到你在画画中的一些经验,除此之外,你写的诗还涉及到哪些生活经验?

王奕奕:我的习作基本上都是从生活中来。就像前面所说,有时会被生活中的一些充满诗性的细节吸引,进而记录成句,有点偏向日记内容。而我对词组的编纂、重组饶有兴趣,经常会把它们写成字谜的感觉。我不知道这是不是一种有点儿廉价的写作方式,但自己确实玩得蛮开心。你会发现,在当时用文字把你要记录的感受和真实内容遮掩起来,隔一段时间再去读,好像自己几乎都忘了写的时候的思路,去猜,去挖掘还原一些灵感内容。作为私人精神财富,我觉得还挺有趣,就是没有什么深刻的意义,很惭愧。当然,如果有读者能破译或者是能对我文字中的一点感受产生共鸣的话,那又是另一种惊喜。我想作为尚不成熟的写作也不应该对自己太过严苛,就算没啥深度,有所尝试,哪怕只是记录当下,记录这些不成熟的句子,随着时间的推移,再观察这些"日记"中的变化,也是一种思路痕迹。

本来,我没有记日记的习惯。读高中以后,我开始感受到生活中的美感,同时也深深意识到时间流逝的迅速和对忘却的恐惧。写一些东西就是怕忘记了不想忘记的东西,我会选择更适合还原那些记忆的文体,诗歌是其中一种。假如整个一件事,所有小细节我都想记住,也就不会选择诗,而是写记叙性的文字;如果是一种很微妙的气氛和心情,我会选择诗。文体的选择本身也是真实表达的一部分。有些诗真的就是我的生活。像我们一个年级一起下乡写生的日子,天天就是在山里看看画画。白天热夜里冷,日出而作日落而息,和校园生活比起来充满了非日常感,却也没有发生什么具体的事件,没有戏剧冲突,但一个画面一个画面总会像蒙太奇一样在脑海里印刻下来,那么我就一个画面一个画面,一句话一句话写成短诗,作为一种提示,也作为一种美化。我对视觉内容更敏感,所以也多会写画面状的句子。不管以后我会不会只停留在记录生活的层面,还是进一步挑战更深刻的内容,我想"感受优先"的字谜诗句还会继续存在。

还有一个有趣的话题,就是面对一个灵感在作画和写文字之间的选择。诗歌就像小速写,有着快捷及时的优势,可以直观迅速地把感受呈现出来。精简确实是一个优势,并不是说写起来一定就快。小速写也是诗歌的好伴侣。而正式的绘画创作又是一个大工程,重在用时间和工作量打磨出不一定丰富但一定充分的意味。画面和文字不一样,文字有文字的语言,绘画有绘画的语言,电影、音乐种种形式都不能相互取代,还是那句话,语言的选择也是真实表达的一部分。它们之间相互转化,二次创作有时也会带来惊喜,不过这种创作艺术性会更强,不在于单纯的诗性。

诗性是艺术性的一种,有艺术性不等于有诗性。诗性能独立存在。一个拙见,我悲观地认为艺术很有可能是伴随着一个文明诞生而诞生的产物,只会存在于文明初期,随着文明发展就逐渐衰落消失了(这只是一种理论,我也并不笃信,它太消极了)。你看几千年前的古文明艺术,那么纯粹那么打动人,沿着艺术史的脉络往近代走,仍然有精彩的东西,但逐渐愈发没有那种原始的震撼。社会的变化、经济的发展,全球文明的交融和科技的进步,市场形成的价值评判,全部都是对人心的干扰。人类自己的世界渐渐失去了它的神秘,艺术也就快消亡了。但愿这只是一句玩笑!大部分传统意义上的艺术性与科学性不大相关,不过硬要说二进制、方程式、材料学这些也是艺术也没错,包括科幻也有它的伟大之处,但那对艺术的定义就不一样了,至少和威伦道夫的维纳斯和红山陶俑这些没有可比性,科学领域的艺术感觉似乎不那么富有精神力量。而诗性可能本来也没有那么高的要求,它是一种触动,会在人的感受中长存。在科学领域也有许多浪漫的东西,像天文学,简直是宝藏。浅显地讲,就拿光的传播来说,距离远的星光要花上数十年数百年才传达到地球,抬眼看夜空就能看到有来自不同时空的对象,这已经足够感动。还有种种比这还要感动人的概念和认知,过分的宏观,不可思议的规律,神秘感就构成了诗的感觉。偶尔我也会借用天文学的概念加入到习作中,仅是一点皮毛。

陈家坪:你是怎么对天文学感兴趣的?它对你有些什么影响?

王奕奕:好像也没有什么契机,就是这类型的事物比较吸引我。从小就对神秘和未知有兴趣,小时候爱看各种版本的《世界未解之谜》,家里的看完了看学校的,多老多旧的盗版书也翻来覆去地看。对天文呢,最早有相关知识,也算不上特别的知识。我有印象的是在4、5岁时,一天夜晚散步,同学的妈妈说头顶红色的那颗好像是火星,我就很惊奇,第一次知道原来行星是能在天上看见的。还有就是看到过有三颗连成一条线靠得很近的星星,我妈说这种场景就是星座(的一部分)。这个场景我一直有印象,后来长大了知道那是猎户座的"腰带",中国民间称福禄寿三星。小时候这个观察过程完全就是模拟了古人的观察,肉眼低配版观天象,星座都是这样被发现的,成就感不亚于数学课上推导出公式。后来也去过北京的天文馆,内容并不太丰富,给小孩子科普的级别,长大后没再去,现在不知道进步了多少。

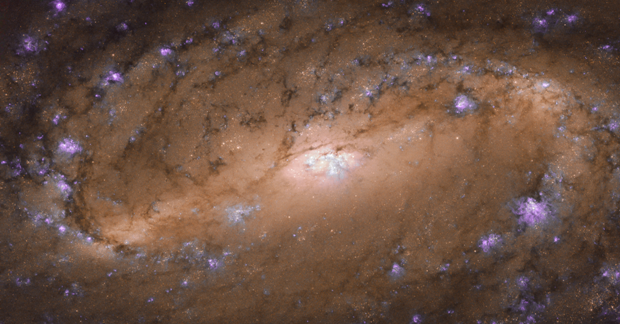

螺旋星系 由哈勃望远镜拍摄

《世界未解之谜》中有不少是谣言和传说。关于外星人的也不少,麦田怪圈啊、ufo目击之类的五花八门,胡扯也好有根据也好,我都看得津津有味。虽然跟天文关系远一些,但是都是天上的事,我就当是一个方向的了。因为专业水平有限,只能做个粗浅入门级的天文爱好者,最深入的学习只不过是假期给天文科普公众号做做编辑校校稿。做这个工作是强迫你一遍一遍逐字逐句读内容,平时看一遍扭头就忘了的知识一下子几乎都背下来了。我校过的稿有火箭相关,有火星探测器,行星基本知识,甚至包括年初《流浪地球》中提到过的"洛希极限"的名词解释等等。不关注的人可能没想过,天文不光是玄乎其玄的星座、相对论这些,还和航空航天是一码子事,这里又包含多少工程机械。地理,地球的科学是地理,其他星球的地理也算在天文里。总之,这是一个覆盖面很广的学科。这些内容和科幻又重合度很高,加上有一阵子喜欢诺兰的电影,近年来可以说我喜欢上了科幻。我算是这个粉丝群体里入门较晚的,一般都是小学生就开始科幻启蒙,我上高中才开始。从赛博朋克入门后,渐渐深入读、看了一些作品,发现科幻又可以不以宇宙为背景,可以是很微观的,是人类你我当中的故事,这下好了,我的兴趣爱好跑到天上去又顺着爬回了人群中。文学和诗又出现了,像做了一次亚轨道飞行。这些也许就是缘分。逗乐的是,因为我是这样的兴趣爱好者,从来不太怕鬼这一类迷信的东西,提到ufo、外星人目击倒是有几分汗毛倒竖。正经来说便是,我知道人自己比鬼可怕多了。

说回天文,这是一个神秘又充满浪漫的学科,我仅做粗浅的歌颂,专业人士笑笑就好。天文学研究的对象远、大,无法触碰,大部分时候靠演算得到结果,实验的部分很少,因为以人类寿命甚至文明的体量不足以去"实验"。至今我们还没有探测器能飞出太阳系(我相信很快会有),而对于银河系、系外的信息却已经有这么多,科研工作者做的工作太伟大了,我要是原始人肯定会把他们当作祭司来崇拜。

天文学中还有很多名词的含义或者字眼本身十分富有意境,其原因:一个是因为无论古今它都是一门很古老的学科,一个是在人们印象中它们离日常生活略远(其实不远,节气、历法等等都与天文相关)。光是命名就已经很有文采了,举些例子,几乎所有人都知道"赤道",它是地球的腰围;一部分人知道"黄道",黄道吉日都听过,其实黄道是太阳相对于地球运动的轨道,黄道和赤道的位面夹角是"黄赤交角",地理会讲这个是地球有季节的原因;很少有人听过"白道",是月亮绕地球的轨道的意思,诸如此类。这些名词放在一个系列来看会发现很有语言特色,因为都是古代传承下来的名词,不是现代汉语,更不是借用日文的单词。古代的星名也有传承下来。苹果手机开辟中国市场以后,有一款老app特别好玩,我从有iphone起一直玩到现在,叫starwalk,有定位定向功能,举起来对着天可以在手机上看同一方向的星图,同步观星。我通过这个记住了很多星名,发现一个星可以有好几个名字,一个中国古名,一个清代中西结合以拜耳命名法命的名,一个西方名。中文的两种命名都非常惊艳,大家有兴趣可以了解了解,天文爱好者群里很多人都会拿一个星名当网名,包括我。除了星名,一些现象的命名也很精华,它们多半简略而信息量大。我偶尔也会用到这些单词放在文字里,或者作比喻或者烘托气氛,比如"天平动",概括了一个复杂的现象:月亮总以一个面示人,因为它的自转公转周期相同,这又是因为它被地球"潮汐锁定"--总之,这一面也不是永远不变,因为轨道不圆以月轴轻歪导致月亮转的时候会左右上下偏转,多露出一点角度,这就被称作天平动,又简略又形象。还有很多这样的内容,有时候真的觉得天文就是文学。还有天象中往往寄托了文明的底蕴,有一次我走夜路,朋友给我发消息聊天,我打马虎眼说你快抬头看南边,最亮那颗是木星,她说我浪漫。可以说这门科学自带了文化属性。

陈家坪:最后一个问题,你想成为一个什么样的诗人?

王奕奕:我也不敢说。我觉得我不是一个传统意义上的文艺青年,我也反对刻板印象,不应该觉得干什么事的人就一定得是要怎么样的,现在的年轻人都立志要当"斜杠青年"。我会观察、阅读、思考,也不耽误我玩手机游戏看电视剧出去玩,作为创作者生活不应该太单调,至少年轻的时候是这样。我不能算是一个成熟的创作者,我承认在这方面专注度也不够高,但我会用我自己的方式积累,这可能有悖于传统的进步历程,不过我还是希望在方式方法的选择上通过自己的尝试来得到。

我不知道以后在创作上我会逐渐选择保守还是激进,这得试出来。我现在很乐于拓宽自己的知识面,我相信它们能带给我灵感,有助于我找到自己的风格,以后我会更加深入的去研究。我希望能一直保持住现在的状态,小火慢炖。现在文艺创作环境并不宽松,我也不敢把本就脆弱的诗性体会太轻易放到市场中去,保持自己很难。纯粹和真诚是我现在最看重的,包括我的艺术家老师也这么认为。好在我所学的专业也跟艺术相关,我还有很多机会去学习、体会,保持热爱和敏锐、脑筋不停歇,是最重要的。我想成为一个不把自己当诗人的诗人,只是"一个写诗的人",但可以是任何样子。

2019.7.12

(编辑:张凡)