余秋雨,1946年8月出生于浙江省宁波市余姚县,以擅写历史文化散文著称,他的散文集《文化苦旅》在出版后广受欢迎。此外,他还著有《山居笔记》《霜冷长河》《千年一叹》等散文作品。

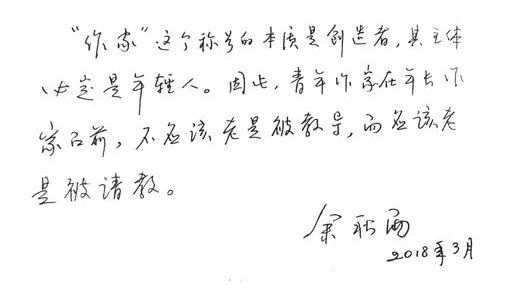

余秋雨为《中国青年作家报》题词

“诗和远方”,触动了很多70后、80后的心灵,成为网络著名鸡汤文。说到“诗和远方”,80、90后一定记得学生时代语文课本里的那篇《道士塔》,正是选自余秋雨的文化散文集《文化苦旅》。

余秋雨说,自己到今天才发现,《文化苦旅》的路线是“丝绸之路”,而《千年一叹》延展到了“一带一路”,“将文化和旅行结合在一起,让我想起中国人的一句古话,读万卷书,行万里路”。余秋雨在接受《中国青年作家报》记者专访时,溯回文化苦旅,想和青年读者聊一聊写作。

记者:您是目前世界上唯一贴地穿越数万公里危险地区的人文教授,也是“9·11”事件之前最早向文明世界报告恐怖主义控制地区实际状况的学者。

余秋雨:当时在古文明地区旅行时,沿途并不太平。我的日记在全世界几十家华文报刊连载,很多稿子是在土丘上写的、吉普车上写的,写完了就装进小旅馆的洗衣袋里,一路抱着,抱着抱着,终于回国了。

记者:有人说从《文化苦旅》开始,您开创了一种新的写作方式——文化散文。

余秋雨:确实有很多文学评论家把我说成是“文化散文”的开创者,但我自己却不清楚“文化散文”的内涵和外延,在我看来,一切散文都是“文化散文”。

记者:您的作品长期位居全球华语书排行榜的前列,仅在作家出版社的总销量就超过450万册,其中《霜冷长河》《千年一叹》单品种再版70余次,单品种销量超过120万册。您觉得为什么从上世纪90年代开始,您的文化散文能成为畅销书?

余秋雨:可能有两个原因,一是当年全国知识界都倾力于“控诉百年苦难”,而我却转过身来要去“寻找千年辉煌”,这对于海内外的华文读者,是一种精神补偿;二是我的“寻找千年辉煌”,必须亲自考察国内大量当时还荒草迷离的遗迹现场。为此,我还辞去了当时全国最年轻的高校(上海戏剧学院——记者注)校长职位,披着一件旧棉袄,孤身一人跋涉荒原。这样写出来的文章,当然与一般“书斋腔”“愤青腔”“小资腔”的散文不太一样了。

记者:有历史文化厚度的写作应该是有准备的。听说您曾于1975—1976年在浙江奉化的一座老藏书楼中苦读?

余秋雨:我在灾难岁月里的苦读,现在回想起来,仍然一次次自我惊叹。那时候的文化标志,就是那几台“革命样板戏”。当时,我通过上海戏剧学院图书馆一位姓蔡的职工,悄悄潜入外文书库,独自编写《世界戏剧学》。这部书出版至今30余年,仍是国内这一基本学科的唯一权威教材。我自己则因为这个勇敢的文化行为,被破格提拔为全国最年轻的高校校长。

职位提拔并不重要,对我自己来说,真正重要的,是通过这部书的编写,我熟悉了东西方14个国家的哲学、美学和各艺术流派,这对我的一生产生了重大影响。

记者:您在艰难的岁月也没有放弃阅读,现在,人们阅读的物质条件已经十分丰富,但出现另一种情况,就是年轻人普遍“轻阅读”“浅阅读”,这个您怎么看?

余秋雨:“轻阅读”“浅阅读”,我觉得也是一种不错的状态。世间读物,似潮如海,远远一看,方成风景,随处深潜,反而危险。一切写作的人都应该懂得,我们的本事,是把那些习惯于“轻阅读”“浅阅读”的读者的目光拉住一会儿。拉不住,不要抱怨,只怪自己没写好。

记者:您从大学校长全面转型职业作家,您觉得作家是一种怎样的职业?

余秋雨:作家作为一种职业是不太愉快的,因为天下任何人都不可能毕生天天挤压出那么多能让陌生读者分享的精神力量。所以,最好让写作处于一种“半业余状态”,另外找一份工作。我年轻时没有职业理想,只是较早的定下了“六字人生守则”,那就是:善良、快乐、健康。我觉得从事什么职业都可以,只要把握这六个字,万事做得。

记者:如果有一个年轻人想成为作家,您觉得需要做哪几方面的准备?

余秋雨:很多年长的学者认为,一个年轻人想成为作家,需要做很多方面的准备。但我的想法不太一样,想成为一个好的作家,首先要尽力维持自己的天性,不受太多污染,也就是以天真天籁的心境,敏感察觉世间不同形态的美,并且不断寻找让自己喜悦的表达方式。如果让各种“准备”扰乱了自己的天性,反而得不偿失。

记者:那您对青年作家有什么建议吗?

余秋雨:青年作家如果出了大名,拥有很多读者,而且长期如此,那就一定会遭受大量“嫉妒性诽谤”。原因很可以理解:你把同行们期待着的读者群带走了。嫉妒的同行毕竟也会写作,有能力诽谤得有声有色、富于想象。

这当然会让你生气,但生气会败坏你的天真心态。你更不要撰文反驳,因为反驳会降低你的文学品质,而文学品质,恰恰是你安身立命之所在。如果很多读者相信了诽谤而离开你,那也没有什么不好,因为他们本来就不是你最好的读者。诽谤淘洗了我们的读者群,真该感谢。

对于诽谤的态度,我说过一句被广泛传诵的格言,今天顺便也送给你们,那就是:马行千里,不洗尘沙。

(编辑:李思)