托马斯·斯特尔那斯·艾略特(Thomas Stearns Eliot,1888年9月26日-1965年1月4日)(通称T·S·艾略特),英国诗人、剧作家和文学批评家,诗歌现代派运动领袖。出生于美国密苏里州的圣路易斯,1948年获诺贝尔文学奖。代表作品有《荒原》、《四个四重奏》等。

T.S.艾略特,无疑是西方现代主义浪潮中一位划时代的人物。他不仅在英美诗坛享有盛名,从当年的徐志摩到如今的文学青年,几代人同读艾略特旷世长诗《荒原》和《普鲁弗洛克的情歌》,构成了中国文学的难忘记忆。

法莱丽(Valerie Fletcher,又译瓦勒莉)在其身后依旧维持着艾略特的盛名。作为艾略特的第二任妻子,她提出在她去世3年之后才能发表之前艾略特从未出版过的作品。于是在2015年,这些作品得以和读者见面。其中写给法莱丽的情诗,与艾略特先前为人所熟悉的现代主义反抒情韵味截然不同,具有相当大的颠覆性。

艾略特的爱情来得似乎很晚。在和维芬(VivienHaigh-Wood,又译作薇薇安)的第一任婚姻中,他不仅从未为其写过情诗,两人更在持久的精神战中心生嫌隙。这样的情绪被他隐藏在诗中,表现为一种几乎绝望的情绪,如其所言:诗不是放纵感情,而是逃避感情。但在与法莱丽的爱情中,他慢慢开诚布公地写着甜言蜜语。

著名作家、翻译家裘小龙认为:艾略特不幸的爱情经历,并不代表诗歌的不幸。在几乎是太迟的爱情中,性情中的艾略特自会忘乎所以,说些溢出浪漫主义激情的私房话。

艾略特的情诗与情史

裘小龙

01

说来惭愧,还是女儿去年年底突然发来的一通电子邮件,让我在稿子堆中一惊而拔出身来,“你读了艾略特的情诗吗?”

对于艾略特的“情史”,我自以为还略知一二,只是“情诗”却好像难以和他联系起来。女儿常嘲我是艾略特的超级粉丝,她电子邮件中的问题,或许多少带有些挑逗的意味。

一九一五年,艾略特在英国写博士论文期间,与维芬·海渥特结婚。维芬聪颖、活泼,是诗人最早的崇拜者和支持者之一,但她体质较差,常苦于神经衰弱,为他们的婚姻生活蒙上了阴影。艾略特从未给她写过所谓的情诗;在近年出版的一些传记中,更有资料披露,早在他们的蜜月期间,维芬就抛下艾略特,独自与英国著名分析哲学家伯特兰·罗素去外地度假了。也难怪艾略特在《荒原》中对她颇有微词,诗中有一个神经质喋喋不休的女人,批评家一般都认为就是以维芬为原型的。

“今夜我的神经很糟。是的,很糟。跟我在一起。/跟我说话。为什么你从不说话?说啊。/你在想什么?想什么?什么?/我从不知道你在想什么。想吧。”//我想我们在老鼠的小径里,/那里死人甚至失去了残骸。

维芬后来的健康状况每况愈下,于一九四七年在疯人院中病故。

新婚的艾略特与薇薇安

02

艾略特为之写“情诗”的,因此只能是他第二个妻子法莱丽。据说还在少女时代,法莱丽第一次听到艾略特朗读诗歌,就发誓将来一定要到他身边去,为此她还专门去读了一处秘书学校,如愿成了他的秘书。接着在一九五七年,尽管两人有着近四十岁的年龄差距,更如愿成了他的妻子。她对他的关爱照顾无微不至,在哈佛大学的一次演讲中,他曾这样说过:“倘若没有这段幸福满意的生活,无论什么样的成绩和荣誉都不能让我心满意足。”

晚年的艾略特为她写过一首题为《给我妻子的献词》,我曾翻译、收录在漓江版的《四个四重奏》中:

这是归你的——那飞跃的欢乐/使我们醒时的感觉更加敏锐/那欢欣的节奏统治睡时的安宁/合二为一的呼吸。//爱人们散发彼此气息的躯体/不需要语言就能想着同一的思想/不需要意义就说着同样的语言。//没有无情的严冬能冻僵/没有酷烈的赤道炎日能枯死/那是我们只是我们玫瑰园中的玫瑰。//但这篇献词是为了让其他人读的/只是公开地向你说着我的私房话。

不过,像这样公开地说的“私房话”,其实颇多传统浪漫主义意义上的抽象,实在看不到什么具体出格的地方。像女儿这样的年轻后现代读者,理应不至于大惊小怪。她电子邮件下面有几个链接,看上去像是连着几家英美报纸的有关评论。点进去一看,真是让我大吃了一惊。

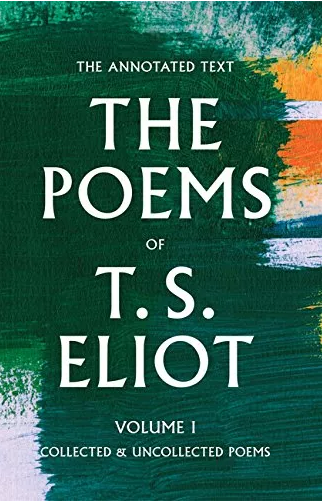

二○一五年底,美国霍普金斯大学出版社出版发行了两卷本新集注版的艾略特诗集,编注者是ChristopherRicks和Jim McCue,两人都是当代艾略特研究领域中的权威。这次出版,是因为法莱丽在二○一二年去世前曾作出安排,有一部分以前从未发表过的艾略特作品,一定要等到她身后三年才可以问世,所以两位编注者其实是赶了第一时间推出。从英美报刊评论中所摘录、引用的那些“情诗”片段来看,其风格、内容与诗人先前为人所熟悉的现代主义反抒情韵味截然不同。先找了书评中所引的诗歌来看全文,读来确实很有颠覆性的感觉。

《集注本T. S. 艾略特诗集》英T. S. 艾略特 著 Christopher Ricks & Jim McCue 编注 美国霍普金斯大学出版社 2015年10月版

大约是十多年前,美国圣路易的电影院放映过一部名叫《汤姆与维芙》的电影。在诗人的故乡播诗人的电影,我自然无论如何不能缺席,硬拉着妻子去了。(出人意料,影院中除了我和妻子外,只有另一对中年夫妻,影片的基调很阴暗、沉闷,妻子看得大为抱怨,为此我还给罚了好几天家务。)

《汤姆与维芙》(又名“诗人和他的情人”)剧照

影片的编导用一种明显带女权主义倾向的视角,把维芬塑造成具有非凡创作(潜)能力的女性,以至于艾略特最优秀的作品,似乎也都显得是在她的影响、帮助下才得以写出的,只是因为诗人丈夫的自私、冷酷,她才华才遭到扼杀,最后更导致她精神崩溃。类似的作品前两年还相当热门,如那部刻画艺术家罗丹情人的电影Camille Calaudel。

倒不是我对这一路作品有什么偏见,但要把维芬说成是艾略特的牺牲品,却不能令人信服,至少编导者拿不出任何有力的证据。不过,影片中关于诗人在个人生活中乏味、不解风情的描述,倒与他作品以及一些批评文章中所呈现出的形象多少吻合。那位风流的哲学家伯特兰·罗素,在把蜜月里的维芬拉去度假就这样说过:“她与艾略特结婚,目的是要把他刺激振作起来,结果却发现她自己做不到这点。显而易见,艾略特之所以结婚,也是为了要让自己受到刺激而振作起来。我想她很快会对他厌了。”不过,这也可能只是伯特兰·罗素使自己的行为合理化的辩护。

03

因此,在新诗集的“未收录的诗”那一部分中(其中有一些曾在其他集子中出现过,而那些先前从未出现过的,也有一部分是诗人的即兴、游戏之作,质量参差不齐,但大都没有太出色之处),最引起英美批评家注意的,自然就是诗人写给妻子法莱丽的“情诗”了。

艾略特与第二任妻子法莱丽

一首题为《一位高个子姑娘的乳房》的诗,是这样展开的:

当我亲爱的姑娘站着,赤裸的身材高挑,/骄傲而充满欢乐,不因为自身的美貌,/而知道她美丽的魅力怎样/刺激我的欲望,我站在她面前,那肢体竖立/因为欲望的高涨战栗。/她的乳房成熟、丰满,/展现夏日的完美//……当我亲爱的姑娘站在我们的床边,/俯下身子,而我躺着看她,/她的双乳像成熟的梨子/晃动,在我凑近去采摘的/嘴上荡漾。

另一首诗歌题为《高个子姑娘怎样与我一起玩》,前面几段如下:

我爱一位高个子姑娘。当我们面对面站着,/她一丝不挂,我也一样;/她穿着高跟鞋,我光着脚,/乳头恰恰贴着对方的乳头,/又痒又热。因为她是高个子姑娘。//我爱一位高个子姑娘。当她坐在我的膝上,/她一丝不挂,我也一样,/我刚好把她的乳头含在唇间,/用舌头爱抚,因为她是高个子姑娘。//我爱一位高个子姑娘。当我们躺在床上,/她仰躺着,我在她身上伸展,/我们躯体的中间互相忙个不停,/我脚趾玩着她的,她舌尖逗着我的/所有的部位都幸福无比。因为她是高个子姑娘。

类似的诗还有几首,不一一在这里翻译。多年前,在译介叶芝写给茅德·冈的爱情诗时,我曾在一篇文章中写过:“不幸的爱情并不意味着诗歌的不幸。”对写出了《荒原》和《四个四重奏》的艾略特来说,同样如此。

艾略特的嫂子特莱莎更这样说过:“维芬把作为一个男人的艾略特给毁了,却让他成就为一个诗人。”只是,在艾略特生命最后几年中写成的这些“情诗”,恐怕得另作别论。诗人也许太幸福了,写出的诗与他早期作品相比,在现代主义感性上难免要逊色一些。但话说回来,在几乎是太迟才来临的爱情中,性情中人的“老汤姆”忘乎所以,说些溢出浪漫主义激情的私房话,也无可厚非。至于“情诗”问世后,评论家众说纷纭,诚所谓“身后是非谁管得”了。

至少,诗人在写这些诗歌时是幸福(性福)的。在此之前,确实也有不少论者煞费苦心,要从他“失败的性生活”或性趋向中,来寻找解读他诗歌奥秘的钥匙。有好几本批评专著甚至以此立论,相当牵强附会地考证、发挥。法莱丽后来因而不得不说:“汤姆(在这方面)是可以的。”在这层意义上,上面所引的“情诗”也可以说是证据,对艾略特进一步的批评研究不无帮助。

对我来说还有更重要的一点,在这部新版诗集中,可以看到《荒原》从最初手稿到最终定稿的具体演变过程。

美国一家出版社在一九七一年出版过法莱丽编注的《荒原》初稿版本,The Waste Land:Facsimile and Manuscripts of the Original Drafts。(这里应该提一下,诗人在一九六五年去世后,法莱丽即全身心投入他文稿、书信、资料的编辑工作。她不仅仅编注上面提到的《荒原》初稿版本,在一九八九年还编辑出版了第一卷艾略特书信集,The Letters of T.S.Eliot:Volume 1,1898-1922。

不过,她所作出最具商业眼光的决定,一般认为是把他的诗集《老负鼠的能干群猫谱》签约授权给音乐剧改编,随即通过Andrew Lloyd Webber的音乐剧《猫》大获成功,她也得以用音乐剧版权收益创立了艾略特文学奖。)在二○一五年这部集子中,有关《荒原》创作、版本,以及背景材料的收集、探讨都要比先前的版本更为详尽。

04

在写《荒原》前的一段日子里,艾略特的生活十分拮据,他写诗写批评,可还得在银行工作来维持生计,他与维芬婚后的关系更出现了危机。著名现代主义诗人艾兹拉·庞德和美国一位艺术资助者约翰·奎因曾私底下筹划给艾略特募一笔款子,使他能专心致志写作,但因故未果。

一九二一年,维芬神经症状加剧,艾略特自己也身心交瘁,只能住进了瑞士一家疗养院,在那里写下了《荒原》的大部分初稿。出院后,他把未定稿交给了庞德,让后者提批评建议;同时,出于对奎因的感激,艾略特把手稿赠送给了他。奎因病逝后,这份手稿一度下落不明,到艾略特去世后才意外地重见天日。

从这本新版诗集中所收集到的手稿、片段及各方面的资料看,艾略特原拟为《荒原》这首诗取名《他用不同的声音做警察》。该名字出自狄更斯的小说《我们的共同朋友》,其中一个名叫斯劳毕的人物,擅长朗读、扮作不同人物而受人们的好评。诗人似乎是要以此来解释诗中种种不同声音集合,试图让看上去不成结构的结构因此得以成立。在初稿与定稿的比较中,诗人这一可能的企图尤为明显。在《荒原》初稿中,一开始就是一大段对波士敦下层社会生活的描写,篇幅长达五十四行:

你还记得那次跳完舞后/带上大礼帽,服装笔挺,我们和丝帽哈利,/老汤姆把我们带到后边,取出香槟,/还有他妻子老简,我们让乔唱歌/“我为我身上的爱尔兰血液自豪,/天下没有一个人可以对我胡说八道。”……

庞德以惊人的直觉对诗稿作了修改,把原来的这一段落大刀阔斧地删掉或移到后面,把下面从“四月是最残忍的月份,哺育着……”开始的那部分移到最前面,用一种不同的声音引出了“死者葬仪”,并对另外的章节也作了相当大幅度的编辑、改动。

这样一来,《荒原》一诗通过不同的角度展开,同时综合人类学、神话、哲学、仪式、历史与当代的现实生活片断场景,更穿插着文化以及文学作品的互文性运用,呈现出独特的、充满现代主义感性的“空间形式”(spatial form)。

这一概念由著名的美国批评家约瑟夫·弗兰克(Joseph Frank)提出,认为现代主义作品用一种虚构的同时性取代了传统的历史叙述的时序,其支离破碎片段不能按通常的时间排列结构来读,而是要在“空间形式”中形成一个有机的、延续性的整体。《荒原》正是“空间形式”最具典型意义的代表作。在这一点上,新版的诗集不仅仅为艾略特研究,也为现代主义诗歌理论与实践的研究,提供了重要的资料。

同样需要提一下,这部诗集另一大特色是详尽的集注,不仅仅有一般的文本注释,而且还深入到作品创作、发表的背景资料中,甚至包括诗人与其他诗人以及评论者之间的互动。不过,所有这些是要结合着艾略特的诗去细细研究的,在一篇书评中再怎么介绍,也不免挂一漏万。

英国《标准晚报》有一篇由David Sexton写的书评,高度评价这部艾略特诗歌集子:“这是一座宝库,不仅仅就诗歌作品来说,就编辑的详尽注释而言,同样如此。”书评前有这样一小段引子:“如果你还未能从头至尾细读一本书,写书评又有什么意义呢?也许只是告诉人们说这本书出版了,大致上描绘一番书中的内容:给人们带去这一信息而已。”

确实,仅仅是要把这本新版艾略特诗集一字不漏地读一遍,没有几个月的时间恐怕也下不来,更不要说去翻译、研究了。不过,那些坚决不让陈探长退下来的出版社,肯定不会给他放这么长的假。因此,我在这里能做的,也只是向国内的读者传递有关集子出版的信息,夹杂着这些年在国外零零星星读艾略特的感受。这也真是说来惭愧。

(编辑:夏木)