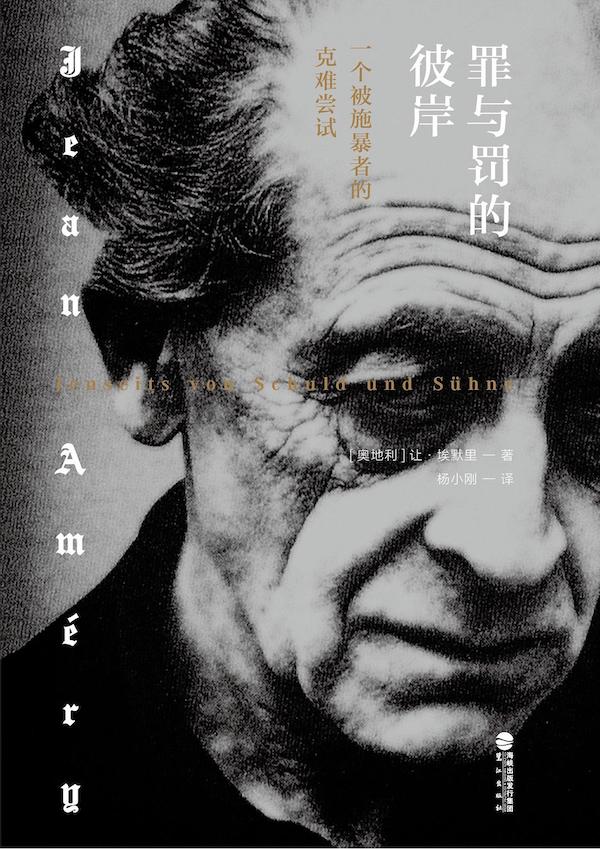

《罪与罚的彼岸:一个被施暴者的克难尝试》,让·埃默里著,杨小刚译,鹭江出版社2018年4月出版,224页,42.00元

《罪与罚的彼岸:一个被施暴者的克难尝试》,让·埃默里著,杨小刚译,鹭江出版社2018年4月出版,224页,42.00元

让·埃默里(Jean Améry,原名汉斯·梅耶Hanns Mayer,1912—1978)是奥地利作家, 1943年因散发反纳粹读物而被逮捕,押往奥斯维辛集中营。苏联军队进驻波兰后,他先后被转移到布痕瓦尔德和贝尔森集中营关押,直至1945年才被释放。战后,埃默里在瑞士多家德语报社做记者以谋生。1966年,他出版了反思自己在奥斯维辛经历中的体验与思想的文集《罪与罚的彼岸:一个被施暴者的克难尝试》,这本书出版后产生相当大的影响。后来他还出版了哲学论著《独自迈向生命的尽头》《变老的哲学:反抗与放弃》等。1978年,在走出集中营三十三年之后,让·埃默里选择自杀结束自己的生命。

在“二战”结束后到六十年代中期,人们关于“奥斯维辛”似乎已经说了很多的话,似乎该说的都已经说过了,就像让·埃默里的朋友说的,已经有足够多关于奥斯维辛的著作和各种各样的奥斯维辛档案,讲述暴行的人再也讲不出什么新的东西。但是埃默里不这么认为,他从奥斯维辛集中营走出来之后沉默了二十年,终于还是在1966年出版了他的《罪与罚的彼岸: 一个被施暴者的克难尝试》(原作名: Jensits von Schuld und Suhne,杨小刚译,鹭江出版社,2018年4月)。为什么还是要写奥斯维辛?在该书“1966年初版前言”里,让·埃默里对自己与奥斯维辛之间的关系所作的思考和提出的强烈质疑应该首先引起读者的关注和思考:他本来以为讲清楚知识分子在集中营里的处境,工作就可以结束了,但是后来他发现“事情不可能就这样结束。奥斯维辛,我究竟怎么到了那里?以前发生了什么?以后还会发生什么?今天我又该如何自处?”(13页)他发现“我与奥斯维辛”的关系绝不是像通常以为的那样简单、那样可以轻易地讲述清楚。一个人文知识分子与一种强加在自己身上的暴力摧残、与产生这种暴力的那个邪恶的政治权力,这之间的关系怎么可能这么容易就讲述清楚呢?问题的关键不在于具体的迫害行为,而在于“我与它”的关系究竟是来自何方、如何形成、意味着什么、曾经发生了什么、今后还会发生什么?……这种思考的意义当然已经超出了一个集中营的具体受难者的经历,而是具有普遍性的思想意义——在许多人看来只是抽象的、无法改变的、个人无能为力的那些关系,其实都与“我”密切相关,与那个内在的“自我”密切相关。只要不自欺欺人,谁也别想装得与己无关——“xxxx,我究竟怎么到了那里?以前发生了什么?以后还会发生什么?今天我又该如何自处?”是的,埃默里说的正是那种其实在“你”、“我”、“他”的内心无时不在提醒自己的关系,他要追问的问题可能是我们无法面对或怯于回答的问题。只有在这个层面上,我们才能真正理解埃默里要写这本书的强烈动机:“一条幽暗的道路打开了,我忽然想说出一切,所以就有了这本书。”(14页)我相信这不是一般的创作动机,而是有着强烈的自我救赎意味的精神冲动,使他必须要“以坦白和沉思的方式”,“对奥斯维辛受害者的生存处境做了一次探究,或者,如果人们愿意的话,可以说是一次对本质的描述”(14页)。所谓“对本质的描述”,应该就是他想说出的“一切”的核心内容。总之,不仅仅是因为自己曾经“进去”过,也不仅仅是因为“走出来”之后的那种创痛记忆需要在书写中获得抚慰,而根本就是“因为它在那儿!”——在这里我突然想起在攀登珠峰的爱好者中间流传的那句名言:“因为它在那儿!”因此我们必须让自己面对它、思考它、讲述它、揭露它……

埃默里还特别要说明,他心目中的讲述对象不是那些“与我命运相同的同伴”,因为他们知道,他们必须以自己的方式承受那些经历所带来的精神重负;他的讲述对象是“那些占绝大多数,觉得自己和第三帝国最黑暗也最独特的事件没有或者不再有关系的德国人”,他的意思其实无非还是希望唤醒民众,因为“这些事情他们或许还不知晓”,希望绝大多数以为自己并不处在那种“关系”之中、因此所有的恶行均与己无关的民众明白,其实没有人能够逃离于那种“关系”之中。因此他最后希望“这份工作可以有好的结果,那样它就会与所有愿意相互共处的人相关”(16页)。应该说,“奥斯维辛”其实已经成为一个象征,一个考验人们如何面对和思考暴力与邪恶的象征。

奥斯维辛集中营

在1977年新版前言中,我们看到埃默里还试图从历史的尺度中把握奥斯维辛的问题实质。“意气风发的年轻政治学家们不要向我讲述被他们的概念扭曲了的历史,对于每一个历史的见证人而言,他们的解释都显得格外荒谬”;“一方面,在德国爆发的极端之恶实际上从未被解释清楚;另一方面,这种恶事实上就其全部的内在逻辑和让人诅咒的合理性而言是独一无二的,不可还原”(第4页)。因此,“我们依然面对一个阴暗的谜题”。是的,在历史的亲历者面前,那些故意扭曲的历史解释都格外荒谬,但是埃默里没有继续讲到,如果亲历者面对这些荒谬而保持沉默,那么扭曲的历史就这样炼成了。

不过颇有深意的是,埃默里看到他所关心的德国青年一代尽管可以滔滔不绝地谈论“法西斯主义”,但是他们实际上对“法西斯主义”并没有真切的了解,“他们只是把没有深思熟虑的意识形态的概念网格罩在现实上面,德意志联邦共和国迫切需要改变的现实虽然掩藏了诸多让人愤怒的不公,比如被称为《对极端分子公告》的法案,但这个现实并非因此就是法西斯的”(第7页)。从历史到现实,他认为充满了因误判而走入歧途的危险。因此让埃默里尤为感慨的是,该书的1966年版出来的时候,他面对的只是那些天然的敌人,那些老的和新的纳粹分子;而在这个新版本出来的时候,他还不得不面对那些年轻的左翼朋友。他最后谈到启蒙与反抗,在今天听起来这些似乎都是知识分子的老生常谈,但是他说的“反抗”未必已经毫无新意:“反抗将不可理喻的事情以历史的方式冷藏,以让人愤怒的方式歪曲。”又比如关于“启蒙”,他说“启蒙必须消除情绪?在我看来,事情正好相反。只有当启蒙考虑到人的情感是,它才胜任它要完成的任务”(11页)。当然!启蒙如果只是一种冰冷的话语,如何才能把人们从迷梦中唤醒?

《罪与罚的彼岸》的正文包含五个部分:“精神的局限”、“酷刑”、“人需要多少故乡?”、“怨恨”和“做犹太人的必然与不可能”,我觉得特别震撼和有意义的就是第一部分,谈论的其实就是人文知识分子的罪与罚——所有的邪恶如何压迫、摧残和羞辱思想。这就是前面所讲的,在埃默里心中的“你”、“我”、“他”均无法逃离的那种“关系”的最大痛创,是覆盖在血肉的伤口之上的“奥斯维辛与思想的对峙”(18页)。是的,读者不应忘记的是:奥斯维辛永远与思想对峙。

既然谈思想,当然要从以思想为业的“知识分子”谈起。“什么样的人是一个知识分子或者说是一个从事精神活动的人?”不是任何一个从事脑力劳动的从业者都是“知识分子”,“一个知识分子,如我所理解的,是在一个广义上的精神脉络里生活的人,与其相联系的是一个本质上人本的或者说人文学科的世界。他有良好的审美意识,秉性和能力驱使他进行抽象思考。思想史上的一系列景象在每一个合适的时机都会在他脑海中浮现。……一个这样的知识分子,一个这样的人,伟大诗篇的诗行烂熟于胸,对文艺复兴和超现实主义的名作了如指掌,对哲学史和音乐史如数家珍。”(18—19页)这当然是非常理性也非常优美的知识分子定义,但是也因为它的理性和优美使它一旦陷入邪恶的险境之中,比如说像奥斯维辛那样的集中营,它无法不是脆弱的、无能的。埃默里就是以它的脆弱与无能揭示“精神的界限”。他对知识分子处境的揭示既有对邪恶政治的批判,也有对“脆弱”或者我们通常说的“软弱”本身的辨证思考,正是在这两者之间的对峙中揭示善良与邪恶的残酷真实。

在埃默里的笔下,人文知识分子由于完全没有专业技能,只会被分派到干苦活、脏活,在野外挖坑、埋线缆、搬运水泥袋和钢梁。更令人感到痛心的是,他们对自己作为知识分子的职业生涯被迫感到是一种耻辱。面对恶劣的工作环境,“许多人因此试图隐瞒他们的职业。……人文中学教师和大学教授在被问到自己的职业时,会胆怯的说‘老师’,生怕招惹党卫军士兵和牢头的羞辱。律师装成普通的书记员,记者可能谎称自己是排字工。在必须提供自己的技能证明时这样做危险较小。大学老师、律师、图书官员、艺术史学者、国民经济学家、数学家,他们拖曳着铁轨、钢管和木材,大多数时候他们笨手笨脚,体力透支”(21—22页)。不难想象的是,“集中营生活首先要求身体矫健和一种必需的、近乎残忍的血性。鲜有知识分子具备这两样长处,而他们经常看重的道德勇气,在这里一文不值”(第22页)。他们无法打出一记表达不满的下钩拳,他们甚至连铺床都是弄得一团糟;更有意味的是,他们面对党卫军的时候连机灵地行“脱帽礼”也不会,更不会以那种卑躬屈膝却又自知自觉的说话方式来迎合对方;更可怜的是,他们连粗话也不会说,而稍有现实生活经验的人都知道,在那种充满敌意与粗鄙氛围的现实中,“粗话是唯一被接受的相互理解的方式”。就这样,人文知识分子在集中营里特别得不到尊重,特别难找到自己的朋友。(22—23页)如果这就是知识分子的全部悲剧的话,那还是幸运的——更悲惨的事实是,在邪恶的强权面前,知识分子既无法像非知识分子那样很快就能清醒地认识到环境的邪恶与生存逻辑,还试图以无力的思想反抗现实,同时更无法像那些非知识分子那样,在看清现实环境之后,懂得如何用各种各样的敷衍了事或屡屡得手的小偷小摸进行着自发的、有效的反抗(35—36页)。所谓“百无一用是书生”是也。

如果这种对比仅仅发生在知识分子与非知识分子之间的话,关于“精神的界限”还显得单纯一点。埃默里作为一名“持怀疑主义的人文知识分子”,同时还坦诚地论述了另外的两类知识分子——那些有宗教信仰的或有共产主义政治信仰的知识分子,显然他们都更为坚强、更有坚定和充实的精神世界。埃默里理性地看到信仰的恩典“对我来说什么都不是”,同时自信看穿了意识形态狂热的的谬误和混乱,因此并不想与那些有信仰的同伴为伍,“不过我但愿像他们一样,镇定、平静、坚强”。(39页)埃默里对于信仰的力量的分析颇为深刻:“那些在最宽泛的意义上有信仰的人——无论他们的信念是形而上学的还是一种内在的归属——他们都超越了自身。……比起无信仰的人,他们更远离现实也更切近现实。远离现实,因为他们抱着目的论式的基本态度,对眼前的现实不屑一顾,他们的眼睛盯着或远或近的未来;切近现实,因为他们正因此才不会被周围的处境所征服,并能充满活力地对身边的人事有所影响。”(39—40页)说得很对,在这里更为残酷地凸显出纯粹的“精神”在残酷的现实中是如何脆弱,这就是既无宗教信仰也没有政治信仰的人文知识分子的“罪与罚”。

最后回到上面一再提到的那种“关系”上。埃默里当然很自然地把这种关系概括为知识分子与纳粹国家权力的关系,他指出,“确实,知识分子一直都依附于权力。他们曾经,而且现在也习惯于从精神上质疑权力,做批判的分析,却在实际工作的过程中向权力屈服。在没有任何看得见的东西与敌对的权力对抗时,屈服将不可避免。……党卫军国家的权力形象以难以置信却又不可抵挡的方式在囚犯面前树立起来,一种无法避免,到了最后变得合理的现实。每一个人,无论他在外面持什么思想观点,在集中营里都变成了黑格尔主义者:党卫军统治在它带着金属光泽的极权的衬托下,显得就是一个国家,理念在其中实现自身”(36页)。当知识分子掉到这个深渊中去,“罪与罚”就会迅速淹没他们。无论如何,“精神的极限”在今天这个世界上会变得更为复杂和脆弱,这可能也是埃默里在最后走上绝望之途的时候已经遇见到的。

(编辑:王怡婷)