酒店、作家,这两者能有什么必然关系呢?

梁文道说:“我有一套听起来很荒谬的作家分类法,那就是把他们分成在咖啡馆写作和在酒店房间写作这两大派。而我自然倾向酒店作家那一派。”

1

现代文学两派作家:咖啡馆作家和酒店作家

很多年前去维也纳的时候,正好住在传奇性的Cafe Hawelka(哈维卡咖啡)楼上,于是每晚也装模作样地去那里读书写字,直至凌晨三点店家打烊。

这是家典型的欧陆“文学咖啡馆”,阴暗破旧十分smoky,但墙上贴满了正在城中上演的各种文艺节目宣传海报,还钉着许多讲座与论坛的通告。有人喝酒聊天,有人下棋,还有人像我一样正在看书看报看杂志。

这种咖啡馆能聚人。

不同学派的知识分子去不同的地方,每个地方都有自己的明星。老一辈的人常爱当年为了结识心中的偶像诗人,刻意去一家他老呆在那里思考聊天见朋友的店,然后写一封情深意切的信与自己青涩的习作,托老堂倌传递过去。

运气好的话,偶像或许会招呼你过去一坐。不少文学巨星就是在这样的环境里诞生的,所以我在Cafe Hawelka呆了一个礼拜,好让自己摸一摸边。

创作者| Jonelle Summerfield

综观现代文学史,我有一套听起来很荒谬的作家分类法,那就是把他们分成在咖啡馆写作和在酒店房间写作这两大派。

在咖啡馆写作这一派比较显眼,出了不少明星,比如波伏娃和萨特这帮巴黎知识贵族。

想象他们坐在咖啡馆的木椅上,包围在咖啡和香烟散发出来的雾气里,就着泛黄的灯光写作读书,这是一幅人人好像都见过但实际上又没有多少人真的见过的画面。

因为这种画面已成为传说,深织进现代都会、公共空间与现代文学交缠共生的历史之中。

遥看19世纪末20世纪初的欧洲各大城市,从布拉格、维也纳、罗马,一直到巴黎,有多少文人每天过着“我不是在咖啡馆,就是在去咖啡馆的路上”的日子呀。

他们真把咖啡馆当作办公室,每天上班,就连人家送信送书报,也都晓得应当送上某间咖啡馆请侍应代转,所以文艺青年,要亲近偶像,也就变得格外容易了,用不着四处寻觅芳踪,只需要跑到他常去的咖啡馆,走到他常坐的那一桌旁恭候便好。

我也曾想感染一下传说中的文艺气息,于是在维也纳入住卡夫卡当年经常下榻的旅舍,夜里走到不远处的“哈维卡咖啡”,自据一桌作状写字。这种傻事干过一两回就够了,因为我发现那根本不是理想的工作环境,很难了解当年那些大家怎能在如此喧闹的空间里创作。

虽然当年那些见惯世面圆熟人事的侍应晓得挡住粉丝的热情,留下一点私隐和宁静给自己的明星老主顾;但是这么开放的场所,人来人往,众声喧哗,难道茨威格他们真的可以安心沉思?于是我自然倾向酒店作家那一派。

2

骆以军总在情色酒店写作

窝在酒店房间里写东西和坐在开放式咖啡馆写作是完全不同的两种状态。

前者自闭内向,仿若闭关修行;后者放开心神,任由外在世界的信息来去出入。

我不知道这两种写作环境会不会在写出来的文字上留下它们的气息和印记;但我知道一份文本之严肃或通俗,沉静或热闹,俱与写作环境无关。

为什么要到酒店房间创作?那当然是图个清静,而且是要比家里还清静。

但我知道有很多人,很多作家,在酒店写作是一种刻意的选择。

比如,我的好友、台湾作家骆以军,但是他比较穷,无法承担那些正经豪华酒店的房间费用,于是他就常常到台湾非常盛行的“爱情酒店”——就是男女开房所用的酒店里写作。

骆以军(中)

你可以想象那个情景:一个大男人每天下午就到一间爱情酒店开个房间,一待就是几个钟头,然后又一个人出来。你说那些酒店店员对这个人会有什么样的奇妙印象呢?

而我也想象过骆以军兄的写作状态:这些爱情酒店的房间据说因为墙体很薄,任何风吹草动都很容易传到隔壁房间去,于是我们的作家就一边抽着烟,一边创作,耳边环绕着四面墙传来的莺声燕语,也是一种浪漫吧。

印度裔英籍作家Pankaj Mishra写过一篇叫做Suite Dreams的小文章,里头罗列了不少大作家和名酒店的配对关系:“托马斯·曼在丽都的Hotel Des Bains写下他的《魂断威尼斯》,康拉德是曼谷东方文华和新加坡莱佛士的常客,诺尔·考沃德在上海和平饭店写出了《私人生活》,奈保尔在克什米尔湖畔花了三个月的时间完成《骑士伴侣》,纳博科夫晚年的大部分时间都住在瑞士的Le Montreux Palace。”

其实酒店和作家相关联的这个名单还可以拉得很长很长:毛姆也是文华东方今天当卖点的名客,格林是河内大都会酒店的嘉宾,亨利·詹姆斯曾经躲在威尼斯的Pension Wildner的房间里经营小说,克里斯蒂在伊斯坦布尔的佩拉饭店造就了《东方快车谋杀案》,更不用提海明威和巴黎丽兹(Hotel Ritz)的佳话了。

然而,每次想起这串名单,或者有幸拜访这些酒店,我依然要纳闷这帮家伙怎么这么有钱。

3

海明威解放丽兹酒店事件

作家和酒店的故事,后来往往都成为美谈。酒店也常以此标榜,认为这也是他们历史上的一个伟大成就。

但是我很难想象,当年如果那些作家也比较穷苦,这些知名酒店是否也能够欢迎他们,甚至提供免费入住,让他们在酒店进行创作。

酒店是否真的如此有眼光、有品位、有文化教养,懂得欣赏这些作家作品的价值呢?对此,我表示怀疑。

今天再给大家介绍一本小书,或许可以部分地让我们看到事情的真相。

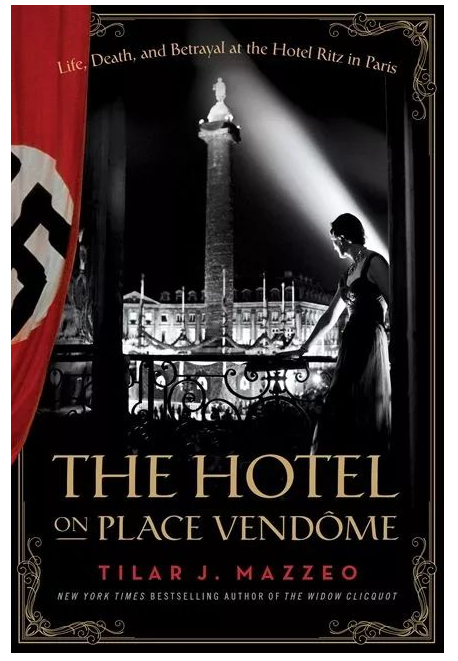

这本书叫做《旺多姆的丽兹》,作者是美国作家提拉·马奇奥。

旺多姆是巴黎的一个区域,这块街区是许多豪华奢侈名店的聚集地,很多昂贵的酒店也在此开设,而其中最有名的一间酒店就是丽兹。丽兹酒店从一开幕以来,就和文艺界发生了不解的关系。

当时丽兹开幕没多久,就有一位“常客”每天晚上都到酒店报到,喝酒吃饭。总是一个人在包厢里吃东西,白天很晚才起床,然后拼命写作。这个人就是普鲁斯特。

普鲁斯特在每晚去丽兹酒店报到的十几年期间,就写完了他的《追忆似水年华》。

可是,丽兹酒店是世界上数一数二的昂贵酒店,普鲁斯特住得起、消费得起吗?其实,很多有名的作家,他们能够长期入住豪华酒店,很多就像普鲁斯特这样,是因为他家真的有钱,或者是后来赚到了很多钱。

如果身上真没有足够的钱,还想凭着自己是大作家的名义,就让酒店免费招待吃喝,或者给到低至一、两折的折扣,那几乎是不可能的,比如海明威。

海明威在那个年代也已经很有名了,他也是丽兹酒店的常客。但是《旺多姆的丽兹》里就提到,酒店酒吧里酒保的下一代,回忆这位作家,其实来到酒店里身上只带着够买两杯酒的小钱,而且每个月只来一次。

这就是当年海明威所怀念的《流动的盛宴》。

其中的事实真相,就是他并非真的常去丽兹酒店,他的确很渴望、很羡慕丽兹酒店里的生活和精美藏酒,但是他又花不起钱长期享受。

但是后来,二次世界大战结束,他终于可以去正儿八经地霸占这个酒店了,这就是非常有名的“海明威解放丽兹酒店事件”。

传说当年盟军光复巴黎,海明威曾带领一支小部队,拿着机关枪就冲进巴黎市区,二话不说来到丽兹酒店,他决定要解放丽兹酒店的酒窖。

丽兹的酒窖有二、三十万瓶上好年份的法国葡萄酒,不知道这些美酒在德国的铁蹄统治之下被糟蹋了多少,于是海明威非常担心,就要回去解放它们,海明威当时就凭着战地记者的身份,跟着战斗部队前进解放。

当然,《旺多姆的丽兹》里又澄清了这其实是有所夸张传说。事实上,当年在海明威带着人马进去之前,就已经有英国军队先行入驻丽兹酒店了。因为丽兹酒店过去是德军占领巴黎之时一个重要的核心基地。

但是当海明威到了之后,他居然是看了一眼英国军人,理由十足地声称:丽兹大酒店他说了算,而且立刻傲慢无礼地吵闹起来,“我就是要占领丽兹大酒店的人”,还气势汹汹地冲英国军队嚷道,“我们是美国人,我们要像过去那样美好生活!”

英国人虽然非常吃惊,但更让人感到吃惊的是,他们居然还服从了海明威的命令。此后,海明威还真把自己当成了酒店主人,霸占了酒店的最好套房,还下令酒店为他提供美食美酒,并且呼朋引伴一起庆祝巴黎的光复。

4

我们只是想配得起酒店的住客罢了

历史上虽然有许多酒店都和文学大作家发生过各种各样的联系,但今天如果你有机会再去参访,恐怕会有点失望,那些传说中的文艺气息通常都已经所剩无几了,剩下的只有奢华。

可是我真的遇到过一家文艺到顶的酒店,这是耶路撒冷的一家酒店,酒店的名字很古怪,叫做“美国殖民地酒店”(The American Colony Hotel)。

但事实上,这并非真的是美国殖民地,而是指的在以色列还没有独立建国之前,英国控制着耶路撒冷,在这里划分了许多不同区域,由于有一小区主要是美国人居住,由此便被称作“美国殖民地”了。

为什么我认为这家酒店的文艺气息已经到了深入骨髓的地步?

酒店里有一家书店,酒店开书店本来并不太稀奇,但稀奇的是这家酒店书店里呈放的书籍,有一整套非常了不起的叙利亚大诗人达尔维什的诗,还有阿多尼斯的诗集,以及刚刚从伊朗逃到以色列的同志诗人费利的短篇小说集。

另外,店内有一边书架上摆放的则是真正的学术书籍,几乎都是关于中东问题的研究。与当下时事相关的书籍也有不少,比如当时的伊斯兰国势力正为嚣张,书店内居然就有七本关于伊斯兰国的研究著作。更不要说小小的书店里,还有许多古典文学,波斯文、希伯来文的文学作品,甚至宗教研究。

这一切都让我非常震惊,一般酒店里的小书店常常摆放的都是礼品书,或非常商业化的畅销书,或一些看起来好看的画册,但是这家酒店里的书店,却是个非常认真、非常有深度的一家书店。

当时我就向店内的店员打探,我先和他打听一本书的信息,结果他给了我一系列非常充分的以色列新史学运动发展近况的介绍,让我学到了不少东西。最后我问他,为什么你们的书店如此厉害?

他给我的答案是:我们只不过是想配得起酒店的住客罢了。

原来,在这家酒店入驻过的人,包括阿拉伯的劳伦斯,也包括约翰·勒卡雷。直到今天,都还有很多大作家,以及知名学者、记者来到耶路撒冷,还会住在这里。

(编辑:王怡婷)