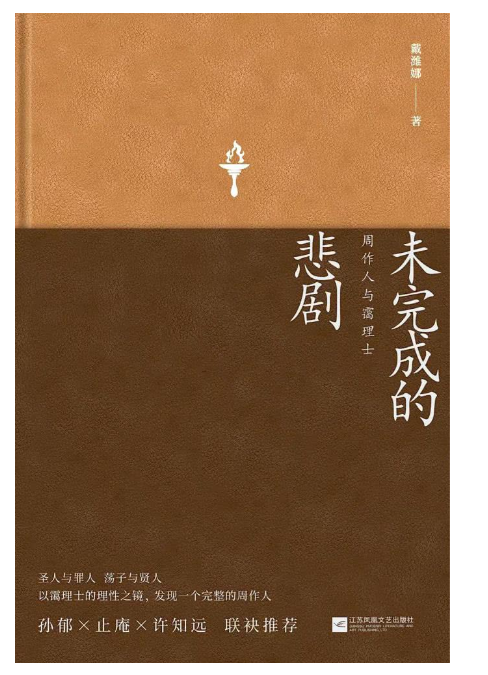

《未完成的悲剧——周作人与霭理士》,戴潍娜著

江苏凤凰文艺出版社2018年8月出版

我的爷爷是个书痴,一辈子挨奶奶训,皆因他是个“书呆子”。年过80,日日还如赶考书生般,一笼笼管子、庄子、黄帝内经、中华道藏……从书架、床头一路摞到阳台上去了。一天,他问我,博士论文写完没,我说早呢;问还需多少字,至少10万吧。大惊,正色道:“写这么多谁有工夫看!”随即拍胸担保,“绝没有人看!”我想,爷爷你对我真有信心。半年后,我论文仍未写出,爷爷劝我随便点,一旁奶奶喝道:“那怎么行!”奶奶读书亦恨书,常数落爷爷的头条罪状:饭饱了碗还没丢稳就急着捧书去。这一回,轮到奶奶和我严肃探讨,“博士论文还不是你一辈子的事,待你百年之后,别人翻时……”我立刻打断她,奶奶你对我真有信心……亏了爷爷奶奶这些年里的哄惯,我可以一直毫不羞耻地当一个“老学生”,从事一桩枯燥的趣味。

金圣叹评才子书曰:“是故作书,圣人之事也。非圣人而作书,其人可诛,其书可烧也。作书,圣人而天子之事也。非天子而作书,其人可诛,其书可烧也。”我辈此等破道破治之妄作,岂不是杀头的罪。惊惶之余,只祈愿自己花费青春建筑的不是垃圾,有一些学术和文学上的叛逆与意义。读博4年,最要感谢的是恩师孙郁先生,他身上的魏晋名士之风,涤荡了圈内的陈弊与腐气,让我在一个“假天下”里见识到了“真人”。博士入学之初,孙老师就为我设计了作家兼学者的道路,希望学术研究不要伤害到我的诗歌和戏剧创作。4年的时间,孙老师亦师亦父亦友,在我学术和人生的重大问题上都给予了毫无保留的指导和帮助。我的博士论文,孙老师从最初选题到研究思路、学术创见等方方面面提点指导,并最大限度地赋予我自由,去逃脱学术八股与腐气,让我得以在论文写作中,自由地选择传统,自由地选择仇敌,并为之奉上我毫无虚情假意的全部的殷勤。

这本《未完成的悲剧——周作人与霭理士》,就是由这恣意妄为的博士论文改编而成。事实上,在写作之初,我心中先有了一部书的影影绰绰的原胎,它天然地站在了论文体的反面。书里两个主人公,一个是周作人,一个是霭理士,他们极具辐射力的性情,也自然而然影响了这本书的调性。

周作人与霭理士1944年,周作人发表《我的杂学》一文,此文共分18个标题,堪称周作人的十八般兵器,计有:非正轨的汉文,非正宗的古书,非正统的儒家,欧洲文学,希腊神话,神话学,文化人类学,生物学,儿童学,性心理学,霭理斯的思想,医学史和妖术史,日本的乡土研究,写真集和浮世绘,川柳、落语、滑稽本,俗曲、童谣、玩具图,外文与译书,佛经与戒律。杂学是周作人终生的读书追求,他曾言“思想宜杂,杂则不至于执一”。作为自始至终的自由主义者,周作人如数家珍般一一开列他喜欢的书,甚至“只足供给要攻击我的人,知悉我的据点所在,用作进攻的参考与准备”。由此戏谑的话,足见他对文章和学问的看法,乃至诚最爱,谋生仅仅是捎带着的事情了。

在其开列的杂学清单中,“霭理士的思想”赫然在列。事实上,十八杂学中的“文化人类学”“医学史与妖术史”“儿童学”“生物学”“性心理学”等超过三分之一的内容都与这位维多利亚晚期的博物学家直接相关。称霭理士为周作人最重要的精神导师毫不为过,周作人本人也同时作为霭理士最重要的中文译者而存在。

1918年,周作人第一次引译霭理士,此后终身宣称自己为霭理士的私淑弟子。民国初兴的性心理学、女权解放运动都是周作人一手肇始。霭理士像一面镜子,映照出周作人不为人知的内在精神,洞悉其生活的艺术。这个终身钻在线装书里的“活古人”,他的悲剧逐步演化为一代中国知识分子集体命运的悲伤剧幕。“人究其本质不过是一个语病”,现代中国社会则是一则巨大的语病。隔着无际时空的霭理士,站在周作人这个“语病”背后,如同那个告解室里静静聆听的精神分析师,揭秘其隐秘的内心生活。

民国时期,拜于霭理士麾下的远不止周作人一人。作为性心理学研究的巨擘,学界虽对霭理士有所辜负,然民国以降,译介而来的霭理士著作几乎得到一致的推崇。霭理士新作的每一次出版,都会在中国的知识界掀起一定的反响,如《性心理学》初版于1933年,潘光旦于1939年即开始翻译。

若论霭理士改变了谁的人生,恐怕还是周作人、潘光旦等大师,以及施蛰存、周劭、胡风等名家。理解霭理士需要渊博知识和西学底子,甚至需要具备一定的自然科学的基础。毕竟,唯真才识得真才,唯真色不妒真色。

大概霭理士的学问和他的情爱一样,是慢热型的。然一朝发动,则连绵不绝如沐春风,影响缓慢而久远。霭理士未曾一夜蹿红,也绝不会轻易过气。他在文艺界的动静,如风和日丽的大海上的浪花般平静,却随时有可能孕育出天风海涛。

永远会有读者因霭理士而思路大开,拥抱新的文明和文化。他靓丽的思想,如永动机般更新着我们对世界的理解边界。霭理士在文学、思想、哲学、科学、文艺理论等方面的巨大金矿,至今仍可谓是一块处女地,需吾辈付之最敏感同时最热烈的神经加以对待。

本文发表于《文艺报》2018年11月28日7版

(编辑:王怡婷)