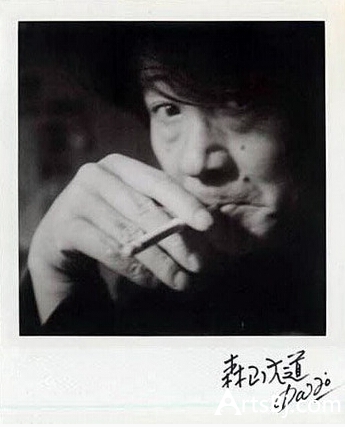

人物丨森山大道

1938年出生于大阪。摄影师。与石内都、荒木经惟等人同时崛起于上世纪六七十年代,曾是日本传奇性先锋摄影团体“挑衅”(PROVOKE)的旗手人物,目前已是获得世界性承认的重要摄影家、日本代表摄影师之一。

极简摄影、使用傻瓜机的影像大师:

森山大道最大的摄影癖好在于喜欢使用傻瓜相机,大多的作品都是使用最一般的傻瓜相机(理光、奥林巴斯、柯尼卡直至LOMO)快摄于街头巷尾”

傻瓜机的魅力可见于森山大道的自白:“袖珍相机太棒了,它相当轻便、轻松、轻廉。即使你搞错了,它也不会拍出很令人心烦的照片。出手轻捷地拍,拍得清晰可爱,拍呀拍的,无法不拍了。

傻瓜机的轻快正好配合森山大道要营造一个摄影之海的野心,把摄影的高度复制性、影像的增量累加性发挥到极致,森山大道仿佛要通过对复制偶然性的过分强调来反讽摄影本身。

是‘废片“还是艺术,傻傻分不清楚:

森山大道以强烈黑白街头摄影闻名,最广为人知的就是作品多模糊、晃动、脱焦、伴有强烈的反差、粗糙的颗粒。猛烈甚于现实本身,冲击观者的耳目。

《摄影啊再见》一书简直已经达到反摄影的极限,无序的影像加上有意的粗糙:露片孔、带毛毛、报纸网纹印刷翻拍、漏光、局部放大、划痕、斑点、晃动、倾斜、失焦点,基本上是由“废片”组成,象征和传统摄影“美”学的彻底决裂,同时向人质问:为什么你那些矫饰的影像能称为摄影,这些真实偶然的记录却会被你扔进废纸篓呢?

森山大道作品——《野狗》

与野狗一般记录城市街头:

跟很多其他的摄影师定好拍摄对象然后前往拍摄不同,森山只是游荡在街头,拍摄主题只有一个:城市和街头。

森山早在儿时就已经开始迷恋街道。1938年出生于大阪,童年的他过著近乎流浪的生活,由于不适应新环境,森山经常跷课,总是一个人在城市的街道游荡。他似乎一直把街道当作学校,甚至是美术馆或电影院。“街道上那些看似廉价、废弃或煽情的事物,未尝不是含有深意,并让人产生相对的共鸣。”

35岁的时候,森山喜欢上了一本书——凯鲁亚克的《在路上》。美国的生活就这样随着他的旅途一幕幕呈现在眼前,带给森山巨大的共鸣。“我想,我可以用相机替代打字机,用摄影替代写作。”于是,森山用了三年时间,走遍了日本所有的国道。三年中,森山不停地拍摄。有时累了,就在一个城市稍作停留,然后继续上路。

他在自己的一本摄影作品集《地图》中这么形容自己:“我以前每天就像一条狗在路上到处排泄似的在街头各处拍摄照片”。

“野狗没有属于自己领域,它们永远为了寻找食物在路上彷徨。这也是我唯一在路边拍摄的理由,因为我对于拍摄也没有一个固定的领域,为了追求被摄物体永远也是彷徨在摄影路上。只有路上,它才是我的学校、我的摄影室、我的全部人生。”

黑衣、鬈发,矮小而矫健,印象里的森山确实极像他那张最有名的作品《野狗》。

1971年,森山开始在青森县拍摄流浪狗,当时他刚好从下榻的旅馆走到大街上,一只狗从面前经过,这个机缘拍下了它。“从那时起,流浪狗就一直在心里跟随着我,”森山曾经这样解说,“我选择直接冲撞方式,背着相机走入城市,如野犬般,浪迹在人群街道间,而这样冲撞的能量越是强烈,反映在作品上也就越明显。”

用一张照片窥探一个时代:

森山大道在他的自传性摄影论《狗的记忆》中说:“我可以看到光中间去,那是被掩埋在历史中的、某一个晴天的光。以一张照片为媒介,某个个人的记忆与历史的记忆就交会在一起。各种各样的光虽然都拥有各自的记忆的背景,但在个人之中复杂交叉,相互反映,作为一种新的光的记忆获得新生,而且它再到处寻找新的光与记忆的觉醒。”

日本美术评论家伊藤俊治曾说,森山的照片是一种“感情与感觉的伤痕的图像组织。”他的照片是在现实这个充满了虚无却又实实在在地存在的世界中成形、脱落的现实片断。

森山将街拍现场的冲击直接带进暗房,精准表达他所看见、所理解的“当下”与“真实”,散发出城市特殊的性格及独有的气味,不论是城市的躁动不安,还是其欲望或魅力。

“在我眼里,摄影就等于黑白,将抽象性、象征性、梦之性格这三个特点融为一体,成为比人的眼睛所看见的更为强烈的印象。通常人们所目睹的,是形形色色的彩色空间,但是,若能通过黑白照片,则可以看见另一个现实。”

森山这么回顾自己作为一个处于时代巨变中的摄影家的心路历程:“在只为自己拍摄与向时代投出自己的意志的夹缝中间,我感到了一种无所适从的两难处境。尽管在这个时代想做到一种超然的拍摄,但结果还是不得不反复地向自己发出本质的质问。每天,斗志昂扬与失魂落魄的此起彼落,无可救药的失眠,这些就是我的不安阴郁的日常生活。”

(编辑:杨晶)