作者:郝建

一、莫谈同志

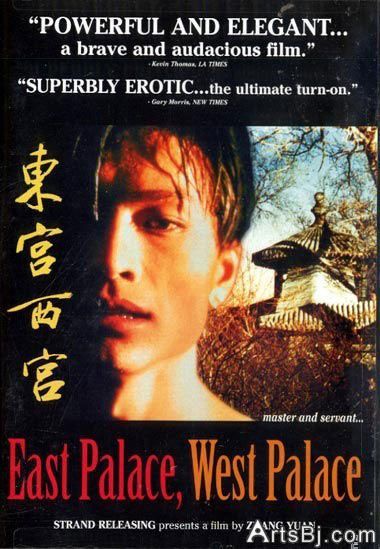

听到片名,我曾望文生义,以为《东宫,西宫》是谈论皇帝和宫里的事情。紫禁城过去是皇帝把自己关起来的地界。知道了《东宫,西宫》是谈论同志们的事情,就知道它必然在禁区中。《东宫,西宫》是多重的禁区。它的制片方式、它的题材领域,它的导演未经允许出国参加电影节,都是犯禁的事情。所以它是地下电影。

其实片名跟以前的皇帝、皇城没关系。北京的劳动人民文化宫和中山公元的厕所是同性恋者经常碰头的地方。劳动人民文化宫的厕所被戏称为东宫,中山公园的厕所被叫做西宫。那两个厕所是我在中国见过的最大、最正式、最讲究的厕所。但我估计也就是劳动人民同志在那里碰头。

编剧是王晓波,但电影剧本的最后有一行小字:此剧本系与张元先生共同完成。最先是张元听说李银河在做一些这方面的社会学研究,他就去找到李银河谈自己想用同性恋题材拍电影,李银河推荐了王晓波来做编剧。根据我了解,王晓波生前没看到《东宫,西宫》。后来李银河看电影的时候就拿着剧本对,看看改了多少。我们也来看看。

《东宫,西宫》的导演、制片人在剧本创作和筹备阶段就打定主意不跟国内大体制电影厂做。它几乎有地下电影的所有外部特征:被禁止涉及的题材、资金是自己筹措的、没有从任何一个电影制片厂走送审剧本、挂厂标这一类手续。

大陆的地下电影有几种,有的是拍成了地下电影。而像《东宫,西宫》、《小武》、《安阳婴儿》这一类是在拍摄时就没敢指望能够被冒号批准。自己想拍的故事,弄到投资,或者自己掏出钱,就拍了。《东宫,西宫》这个题材就是属于我们平时说的“想都不要想”的那种题材。不要说拍,写字都不带提的。我在电影学报的文章中谈论《红色恋人》,其中提到它演员用的是刚刚演过《春光乍泻》的张国荣。当时的主编倪震就要叫我删掉那几个字。现在那几个字还。倪主编很敏锐,很追求点纯净,他觉得我一提那演员演过同性恋电影,革命者的崇高感和神圣性就没有了。

跟一些主旋律影片一样,《东宫,西宫》也首先以题材取得了意义。它是相对于大陆的体制而存在的,勇于去谈论被禁止的话题就是一个重要的意义。但这个地位对导演来说是尴尬的,有点难。由于被禁止谈论,这使他在选择这个题材时就开始有了压力。当然,反过来也使影片得到了一些预置的意义。于是,导演要更多的一点定力,眼光要多一二分穿透力才能将自己的认识和思考进行到底。[NextPage]

二、 那一夜,我们自扇嘴巴又亲亲公仆的嘴

影片的故事很简单,比电影剧本和根据电影剧本写的小说《似水柔情》简单得多。故事的场景是一个公园,里面有派出所的值班室的那一种。警察史小军,带领几个缠着红袖箍的群众专政人士,在一次包围教育公园里的同性恋的行动中看到了阿兰。这里我琢磨了半天用什么词,用抓捕或围捕都不对。似乎警察就是把我们围起来教育或者罚款,不抓也不捕。这里用我们做宾语是因为我觉得我跟同性恋是一们,自己也随时可能犯各种自己都不知道是错误的而错误被警察这样教育。教育的方式包括让我们蹲着骂自己或者扇自己的嘴巴。也许现实生活中的警察或者那地方的警察没这么虎狼?史小军看见了阿兰,盯着他看了两秒种就故意问阿兰是不是路过这里的。谁都明白那是要想放他走。可是阿兰居然说不是。于是史小军骂他“给脸不要脸”,就要把他带回去。走了没多远,阿兰居然捧住史小军的头,在他的腮帮子上来了一嘴。史小军就晕了,就站在那里发愣,眼看着阿兰笑不叽地走了。这一笔在原剧本中是不是亲嘴,而是摸,从背摸到屁股。没多久,史小军收到一个笔记本,扉页上面写着给“给我的爱人”。又一个晚上,史小军值夜班把阿兰抓回值班室。于是,两人就演戏。警察史小军基本上一直在骂阿兰:“贱、你丫就是欠揍”。这谩骂辅助以罚蹲、给阿兰戴手铐等动作。快天亮时,衷心表白,辅助以似水柔情目光的阿兰似乎胜利了,他打破了史小军身上那个施虐者的外壳,剥去了史小军的警服。在史小军用水龙头对阿兰一通狂浇之后。两人走到外面,在街灯发出的昏暗灯光下,在墙上的漏水、地上积水的中,他们终于抱到了一起,亲到了一起。于是,警察和被抓的同性恋把表白/引诱和谩骂/强力拥抱的故事演完了。阿兰在晨曦中愿满欲平地走出了公园。

以我对同性恋有限的了解和知识,导演不是拿一个现实的眼光来写这个题材。我觉得影片里面的阿兰不是按照一个真实人物来写的。阿兰这一个同性恋身上集中了这么多的性质:受虐爱好者、双性恋,在权力和爱人的命令下马上又能成为易装癖。我怀疑这是外人对同性恋的混乱模糊认识的杂烩。导演是用比较符号化的方法来表现同性恋,用比较概念的笔法从外面来描写他们,并不是要写他们的实际心理爱恋关系。对他们的社会环境,也只是展示了政治机器的管理和压制这一方面。王晓波在这剧本里最关心的是虐待与受虐如何互相依存,虐和恋的关系。张元关心的是被迫害者与国家机器、政治结构的关系。也许是因为有一种居高临下的态度,导演在片中特别爱用俯角镜头来拍人物。在我看到的写同性恋的影片中,有几部用比较自然的手法来写的影片我比较喜欢。王家卫的《春光乍泻》是把同性恋者和他们的爱情当成一般的人之间的感情来写。美国一部描写发现爱滋病过程的《世纪哭泣》也如此。我觉得编导是认真地写同性恋的,也有那个功力把同性恋的心理世界和相处关系写出来。影片展示他们的交往时很有质感。一个机位,演员之间的一个眼神和动作就让我可以想见他们的很多状态。《四个婚礼和一个葬礼》的开头,两个男人早晨吃早饭,就让我们从他们的一些小动作和眼神看出他们的关系。后来,他们中一个为死去的另一个念表达情感的诗歌。在我们这里放映时这些表现同性之爱的诗歌被砍掉了。

这就是我的担心。在一个不能正常对待的环境中,在一个没有自由表现的艺术领域,关注更容易变成曲解,同情也更容易成为伤害。政治的禁忌可能加重题材突破的意义,但政治的禁区也可能使许多题材的表现成为生疏,使探索者处在被政治化、被爱国电影工作者指责的境地。这容易使他们陷入非常尴尬的境地,当然,也有的时候是站在非常有利的空白领域。

三、 人民警察人民看

看到王小波的电影剧本,我还是看到一些他偏爱的路数。我们可以在文章的结构手法中看到他的签名。电影剧本将他小说的一些基本风格引进来﹐诸如几个故事并行的多层次叙事结构及颠倒时序﹑迂回曲折的叙述。这种迷宫似的繁复结构及作品中广阔深厚的思想内容往往导致读者可以从各个角度切入其作品并得出多意而丰富的结论。

相对于剧本,影片改了很多。影像的力量大于文字,更不用说张元在许多地方并不见得跟王晓波感觉一样。原作是几个角度叙事,有警察史小军的独白,有同性恋阿兰的独白,还有阿兰写的一本小说。可到电影中,小说变成了笔记本。在技术上讲这不过是电影中一个道具的处理,是美工组管的。但是对于叙事来说,这一笔变化很大。公共领域中的叙述变成了一对一的倾吐衷肠。原来的女贼和衙役的故事也变成了阿兰那天晚上对警察史小军说出的诗歌吟颂。剧本的多角度叙述到电影变成了实际的事件,几乎集中发生在一个晚上。这样阿兰的独白就变成对史小军的表白。我想起主旋律抒情歌里唱的词:早就想向你表白,我心中是多么豪迈……。从影象上讲,影片主要的故事全是发生在一天夜里。张元用了大量的昏暗的夜景、灯光中的派出所值班室和厕所、水、肮脏的滴水的墙壁这一类场景。这让人产生的感觉是阴湿的、压抑的、甚至是龌龊的。这既可以理解为导演有意识传达的对社会环境的感受,也被一些同性恋者认为是无意识营造的灰暗意象。

这个剧中的主人公之一选了警察。这很有意思,对这个故事来说,编导把主人公设置成权力和国家机器的代表就玩起了一个游戏。这就是控制与反控制、尊敬与羞辱、虐待与引诱的一整套二元对立的主题,它有强烈的意识形态性。或许还可以来点痛苦并快乐着的鬼辨证法。

在90年代,多数老导演在拍摄抒情主旋律,在对着一些古今王朝的背影高唱“世间万苦皇帝最苦”(《雍正王朝》主题歌的实际意思)的国家主义凯歌。还有一些年轻导演在艰难地长大或者死去。我在一些青年导演的片子里发现了几个重复率极高的题材。警察形象就是其中之一。90年代,我们电影简直是一个警察的帝国。黄建新的《埋伏》、《睡不着》都是用警察做重要主人公。宁嬴的《民警的故事》完全写警察。陆川的《寻枪》亦如此。贾樟柯的《小武》中,警察是重要人物。结尾时,那老警要去上厕所,就把小武铐在了电线杆旁。王超的《安阳婴儿》中,警察出现了两次。前一次是跟宁嬴、贾樟柯等人电影中的警察差不多,后一次是从地上站起来一把揪住女主角扇了一个大耳光。90年代大陆电影没有警匪片,但要研究一下其中的一系列警察意象是十分有意思的。这其中有我们的集体无意识所必然呈现的原型。就体制内电影而言,我对宁嬴电影中写警察方法和塑造警察形象比较满意。她的影片中能在体制内电影的最大可能性下把警察的生活氛围和他们的社会关系写得比较实在。很多事情和人写得比较有质感。最让我觉得意味深长的是《睡不着》中的一段警察戏。高曙光和江珊演一对要找点异常环境的夫妻,他们两个要在汽车里作爱。被警察抓到派出所来。审了半天才弄明白是夫妻,结果就在派出所楼上过了夜。结果实在让我好笑:国家机器半夜三更把他们抓到派出所来,甭管是误会还是随意性的迫害,居然被写成了对他们的关爱,居然令这一对夫妻“性致勃勃”,在警察所的值班室楼上!我觉得这一段就象是《东宫,西宫》中某些意思的另一个地上版本,看来主导文化是不反感这样写警民关系。何止是不反感,一定是喜欢。我的一个大学同学是检查官,他就跟我说过一个真故事,一对农村夫妻在火车站睡,夜里来了性趣。结果两人被抓还判了刑。这案子是我那个同学去纠正的。

在生活中和电影中,我们是如何看警察的,这是一个大事情。“看”是个多音字,要是念一声就是看守、看管等意思。其实,应该是人民警察人民看。

四、 辜鸿鸣的最爱

王晓波有一篇《洋鬼子与辜鸿铭》的杂文,提到虐恋与中国体制的关系。他说中国的古代把虐待以制度和仪式的形式固定下来,还说这种精神“在文革里达到了顶峰”。

仔细比较了原剧本和小说,我觉得变化较大。就影像和叙事的《东宫,西宫》来说,我发现虐恋和期待受虐的台词要比原剧本强化。比如这一类台词是原剧本没有的:“坐在那打了腊的水泥地上,等待一个高大威严的警察来抓我”、“死囚爱刽子手,女贼爱衙役”。还有的台词是原剧本有,在影像的《东宫,西宫》中得到了筛选和强化:“皮带打在我身上,一下一下的,很煽情,感觉很不错”。

这是我觉得本片最大的危险之处在于:把政治性感化,把虐待游戏化。

我最担心的是政治场景和性爱场景的随意转换。

政治与性是截然不同的。性是我们需要、渴求的,而政治是异化的、强大的但可怕的。同性恋中的虐恋是周渝打黄盖,有愿打愿挨在里面,有两情相悦在里面。政治的迫害在迫害者和被迫害者两方面都是病态的,都是向着人的本质的背离。在受迫害者那里,是绝对痛苦的。我认为《东宫,西宫》中的那个同性恋阿兰的快感是人造的,是导演在这禁宫中硬说出来的,本片中的人物、亲密关系是编导硬性的营造而不是本着现实态度的再现。

在这个意义上,我也不同意王晓波将文化大革命说成是S/M游戏。文革中实际上是有虐待而没有虐恋。性的虐恋说到底是快感,是主体的所欲所求;反之,政治的迫害是不可超越的痛苦,是身体的流血、精神的折磨,甚至生命的丧失。在种种荒诞的历史环境中,是有很多人经过非正常渠道满足、发泄了自己的欲望。但那是病态的,欲望的满足过程恰恰是向着人作为人的背离。即使按照马克思的解释,那种性爱是不道德的。这种欲望的满足也只是强奸。

最近经常在思考政治禁忌与性禁忌、政治场景与性场景的关系。我同意福柯的看法,性是没有任何一个权力能够忽视的资源。也就是说,权力会利用对性的控制来控制人,砍削人的自由空间,使权力得以最大限度地膨胀。但是我们要警惕把政治迫害的场景与性虐待等同起来。在很多情况下,性变态是由政治的压力导致的。深受威尔海姆赖希的影响,我认为在吃饱饭的情况下性压抑是暴力的第一源泉。在《辛德勒的名单》中,集中营司令官高特的杀死没洗干净澡盆的少年和在地下室暴打海伦那就让我们看到这一点。但是,我认为绝不能把权力性感化,绝不能把虐恋和虐待等同。近几年来,我看到一些重要的电影、电视作品就是在试图把皇权性感化,把皇权浪漫化和崇高化。电影大导演的例子有张艺谋和陈凯歌在《荆轲刺秦王》和《英雄》中完成的一唱一和。电视的中最有代表性的例子是他们的同班同学拍的《雍正王朝》。[NextPage]

我一直很注意寻找福柯关于性和权力、暴力关系的认识。我估计,他并不同意将政治场景与性场景完全等同。对于政治压制与性的关系,他是这样看的:“纳粹主义不是由20世纪的一伙色情狂所臆造的……纳粹分子都是些最具贬义的干家务活的老妈子。他们拿着抹布和扫帚干活,想要把他们认为的社会上一切血腥、灰尘、垃圾都清除干净。这是小资产阶级种族纯洁的拙劣梦想,是为纳粹的梦想提供论据的。这里毫无性爱可言。这一点要说清楚。至于在局部地方,在这样的结构范围之内,在刽子手和受刑者短兵相接的对抗过程中,发生性爱关系,并不是不可能的。但是,这是偶然的现象。”(《福柯集》287页杜小真编选,上海远东出版社1998年)“最具贬义的干家务活的老妈子,拿着抹布和扫帚干活”,看到这些句子,我笑出声来。

法西斯需要性压抑,但是反过来的逆命题并不一定成立。就是说,性的满足,性的宜悦,性致勃勃并不一定伴随着虐待,并不一定非压制、暴力不可少。

五、 他要引诱谁?

在王晓波的小说《似水柔情》中,警察史小军也被政治机构中规则所碾压,他也成为一个异类,一个人们要躲避的瘟疫。就是说,这个警察也是受害者,也被机构给吞没了。这就把我们的思考引向社会政治的更深处。但在电影《东宫,西宫》中,故事仅仅止于阿兰成功的击破了警察脸上的职务面具,故事圆满于阿兰将警察史小军引诱到自己口中。在晨曦中,阿兰走出公园,不知脸上是否带着一丝微笑。

英国影评人汤尼雷恩斯给《我的摄影机不撒谎》写了序,有一段话被出版商人删掉了。他说张元的《东宫,西宫》的重要主题是引诱。汤尼雷恩斯还表示了自己的纳闷:他在引诱谁呢?

这部影片并没有呈现同性恋情感,也没有认真地探讨同性恋在中国、大陆、北京的一些具体的生存境况。本片似乎是符合某些理论对于同性恋的想象。那么为什么要营造这种想象?首先,我们能肯定的一点是这个想象中的关系是符合导演内心的一些认识的,尽管他自己不一定有意识地认识到。如果这种关系不适合同性恋,是不是更多适合张元本人。他和警察有这种“逗着玩”的心态,这是怎么回事?难道,这是他本人和权力关系的一个隐喻,是他与权力玩游戏的一个无意识演练?

在这里,我又看到一个经常看到的事实: “自虐比他虐更本质” 。似乎福柯又对了。这才是个恐怖的事实。

从导演来看,不是他引诱以后体制就软化了,体制没改变,投怀送抱的是他自己。很多人不大理解他从《东宫,西宫》到《过年回家》的变化,更莫名惊诧于他后来的言行。朋友中和网上很有些人对他拍摄《江姐》很不理解。要看到,这当中隔着一个护照事件。电影的管理部门给公安部门发了通知,张元的护照暂时不好使。这就会把他与国外的联系全割断,那张元不就只能在这里搞五讲、四美三热爱了。我觉得这是研究张元的重要材料。我们要是看到护照事件就会知道他一定吃了一吓。随着他筹备并成功拍摄《过年回家》,某个艺术管理又通知了出入境管理部门张元的护照有用了。

我觉得张元拍摄《江姐》倒没什么不可理解的,很有趣的是他为拍摄《江姐》说的那些话。值得好好一读。从《过年回家》开始,他就在叙事结构上向主旋律模式靠拢。我认为《过年回家》的结尾是很有意思的一个分析标本。我们看到漂亮的女警察怎样在一个大年三十的晚上参与、旁观了一个家庭的和解。张元让国家工作人员积极地进入私人的家庭空间和家庭生活,藉此来热心地推进主旋律中必要的“与人为善”和“教育改变出新人”的社会认识(参见拙文《请让我回家过个年》载《演艺圈》2000年3期)。张元是中国大陆90年代最早的独立电影制作者。如果从先锋人这个角度来划分,张元现在是远离先锋,走向主旋律电影的导演。他成功地转变为革命叙述的热心导演。他的变化确实是迅速又巨大。2002年3月28日《南方周末》的记者杨瑞春采访他的对话标题是《张元改造〈江姐〉》。可我们看到,采访者强调的似乎是革命样板戏模式如何改造了张元。文章多次提到的张元的“变”,多次涉及张元对革命话语的信念和对样板戏叙事手法的崇尚。我们还清楚地看到张元如何急于将自己的新转变解释为是“high”的,很着力地将自己的新样板戏说成“比紫禁城里的三大男高音和歌剧《图兰朵》更浪漫”的东西。张元说:“我觉得《江姐》里面有很多我赞成的东西。我热爱共产党,我是个坚定的社会主义者,平等和自由是我终生奋斗的目标。”杨瑞春问他:有人在网上说你在做“革命秀“,你怎么看。张元就教育记者:这是向党献礼的作品,怎么能说是“革命秀”呢?……我觉得你现在的采访已经有些不严肃了,对我们的信念有些曲解……。采访者在听了张元的一些政治革命高音区的花腔表白后问了他一句话:“你说的是你吗?” 弄得张元很不悦。

从《妈妈》到《江姐》,张元的影片变化很大。这也正是我们这里大多数人在90年代走过的心路历程。

(编辑:李金桥)