作者:周阅

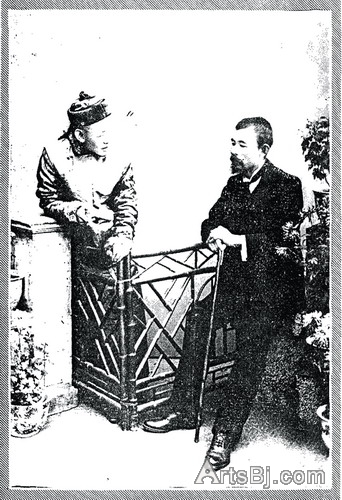

辻听花与京剧界的朋友(右为辻听花)

1898年9月,一个来自东瀛岛国的青年踏上了中国的土地,从此迷醉于京剧,并倾注毕生精力看剧、听剧、评剧乃至写剧。33年之后暑热的8月,这个已过花甲的老人,在北京西城半壁街一个杂乱肮脏的小屋里停止了呼吸。“北京居留日本人会”按惯例给他送来了粗糙的白木棺材,而几乎同时,北京梨园界的知名人士尚小云、梅兰芳、马连良等人也为他送来了豪华的中国式棺材。两口棺木对比鲜明地并置在他的遗体前,仿佛等待着承载他在日本和中国分别度过的30余年岁月。对他而言,更为精彩的人生显然是与京剧结缘的后半。这位客死中国的日本老人就是辻听花(1868-1931),无论在京剧发展的进程中,还是在京剧研究的历史上,他所做的种种努力都不应被忽视。

我最初听到辻听花的名字,是几年前与一位研究日本文学的朋友闲聊的时候。出于对京剧的爱好,便对辻听花产生了兴趣,于是我四处搜集与他相关的资料,不料却发现涉及他的文字意外地少之又少。对辻听花专门加以介绍或从学理层面进行研究的文章,仅见中国社会科学院么书仪的《清末民初日本的中国戏曲爱好者》、阜阳师范学院吴修申的《辻武雄:近代日本研究京剧的第一人》以及旅日学者张明杰的《旧北京的日本戏迷》等有限的几篇。对辻听花的忽略不仅存在于中国,同样也存在于日本,笔者迄今只查找到一篇日本人关于辻听花的专论——天理大学教授中村忠行的《中国戏剧评论家辻听花》。究其原因,恐怕是因为辻听花并非学界人士,而只是一名报社编辑。

辻听花本名辻武雄,号剑堂,日本明治元年出生于熊本县。他写诗时多署“剑堂”,而评戏时则署“听花”,因为“听花”正是取自“听戏”的“听”和“花旦”的“花”。辻听花1898年从受到欧化思潮影响的庆应大学毕业后,为考察中国的教育情况到了北京、天津、上海和苏州,同年回国。在京津两地因友人邀请观看了京剧,他在《中国剧及剧本》中记录了最初的体验:“不可思议的是,从我初次观看中国剧的那一刻开始,就十分喜欢,觉得很有意思。”1905年,辻听花再次来到中国,先后在上海参与编辑《教育报》、在“江苏两级师范学堂”和南京“江南实业学堂”担任教习。这期间,他继续浸淫于京剧并结识了戏园园主、京剧演员等许多梨园界人士,逐渐产生了研究京剧的想法。辛亥革命前后,辻听花返回家乡照料病重的妻子。1912年,妻子撒手人寰,辻听花备受打击,他将年幼的孩子们托付给父母,孑然一身第三次来到中国。此后辻听花不曾再娶,一直在北京担任日本在华报纸《顺天时报》的编辑,度过了长达20年的报人和戏迷生涯。辻听花以京剧抚慰着内心丧妻别子、身处异乡的孤寂,因此塚本助太郎说:“夫人的死决定了中国戏剧研究家听花的命运。”

辻听花既非科班出身的梨园优伶,亦非能唱念做打的京剧票友,但他对京剧的发展却有着多方面的贡献。首先,辻听花利用报人之便,撰写了大量剧评。在他眼中,京剧并非仅为市井之娱,而是深奥复杂、值得研究和推广的艺术。1913年元旦,《顺天时报》(第3279期)上发表了辻听花的第一篇剧评《演剧上之北京及上海》。这篇汉语长文,以辻听花在京沪两地的观剧体验为基础,从观众的观剧方式、剧场的改革、戏剧与新闻媒体的关系以及女伶的活跃程度等方面,细致而透彻地对比分析了两地的差异。同年10月31日,辻听花在《顺天时报》(第3573期)首开剧评专栏“壁上偶评”。此后或频或疏,辻听花一直坚持写剧评,每写满300篇则另取一个专栏题目。据么书仪的统计,经“菊室漫笔”、“东栏雪”、“缥蒂花”等专栏,辻听花撰写的剧评在千篇以上。在剧评中,辻听花尖锐地指出京剧发展所面临的困境:华人对戏剧的喜爱重在声色,却茫然不觉对戏剧应有艺术上的尊崇;学者也轻视曲本,疏于研究;世人鄙视优伶,优伶亦不自重。综观辻听花在剧界的活动不难看出,他正是从强调京剧的艺术性、重视京剧研究、提高伶人地位这几个方面致力于推动京剧发展的。

辻听花感慨于中国“唱戏的是疯子、看戏的是傻子”的现状,想方设法提高演员地位。为此,辻听花利用报纸媒体的力量和自己广泛的人脉策划过不少梨园活动。1927年6月20日至7月20日,《顺天时报》举办了“征集五大名伶新剧夺魁投票”活动。这一活动被中国戏曲研究界频繁提及,是因其与“四大名旦”相关。实际上,投票的目标并非“四大名旦”本身,而是五大名伶的新剧剧目(“五大名伶”中包括了如今所说的“四大名旦”,多出的一人是徐碧云),但此次投票确成为“四大名旦”产生的源头,并且促进了京剧表演艺术由以生角担纲开始向旦角转移。此次活动的发起人和组织者正是辻听花——从活动开始前的预告、进行中的报道直至结束后的总结都出自辻听花之笔。通过这次历时月余、广泛发动群众参与的投票活动,在促使人们关注新剧的同时,提高了京剧演员的知名度,对伶人自身是一种有力的鼓舞与奖掖。

辻听花始终主张京剧是艺术、京剧演员是艺术家,因此政府应该褒奖他们以光大京剧艺术。如今看来,这一主张是有远见的。据说《定军山》主演谭鑫培去世时,辻听花曾上书时任中华民国大总统的黎元洪,要求追赏谭鑫培。辻听花在观剧、评剧的过程中,往往能够独具慧眼,发现人才,倾力推举年轻演员。他曾全力支持尚小云的演艺事业,在报上大加宣传。1919年梅兰芳首次赴日演出时,辻听花盛赞梅兰芳“性资聪敏,姿态袅娜,家学深厚”,“为中国戏曲界的凤毛麟角”(村田乌江:《中国剧与梅兰芳》“梅兰芳序”,东京玄文社,1919年)。这些活动,有点类似于如今流行的演艺与出版界对演员的联袂包装与打造。

更令人赞叹的是,辻听花作为一个日本人,竟然用中文编写过京剧剧本。1912年11月26日、27日发行的《顺天时报》(第3243、3244期)上连载了辻听花的剧本《兰花记》。在序言中辻听花写道:“余颇乏词藻文辞,险涩不免贻笑大方。虽然,兹特一小品,若假梨园弟子,扬厉铺张装点彩色,得以登场演唱供歌舞之,一助裨附庸风雅,则于愿足矣。”

辻听花最为著名的成就当属京剧研究专著《中国剧》。据辻听花在凡例中的自述,该书本拟以中、日、英三种语言同时出版,但最终未能如愿。1920年4月28日,顺天时报社首先在北京刊出了中文版的《中国剧》。一周之后即5月5日,该书再版。日文版《支那芝居》直到4年后的1924年2月26日才由北京的华北正报社出版。1925年11月,该书经过修订,更名为《中国戏曲》,由顺天时报社出版了第5版。几年之内的数次再版,充分说明了该书的影响力。特别值得一提的是,该书初版时,为其撰写序言的,从皇室贵胄到政界要人、从中外报人到学界名士竟有50位之多,包括章炳麟、熊希龄、曹汝霖、林纾、欧阳予倩、坪内逍遥等,可谓古今少见。从这些序言可见辻听花交游之广和该书获评之高。

辻听花虽不是学院派的专家学者,但他对京剧的研究亦有独到贡献。首先,《中国剧》的第一部分“剧史”从“太古”述至“今代”,显示了戏剧研究的“通史”观念。其可贵之处在于,对戏剧的“史”的研究不仅摆脱了作为王朝更迭之附庸的思维方式,同时也摆脱了作为文学史之附庸的研究方法,而是立足于戏剧自身的发展,描画出作为独立艺术门类的“剧史”。如在“剧史”第四节“近世”和第五节“今代”中,就将清王朝从中间切断,按照戏剧本身的发展特点,以“自元代起至清朝道光止”、“自咸丰起至民国止”进行切分。此外,辻听花的研究是把京剧作为汇集了文学、音乐、舞蹈、绘画等的综合性艺术,关注到了其中所包含的诸多因素——既有脚本唱词、名目派别,亦有歌曲音乐、装束脸谱,甚至囊括了剧场道具、营业方式、管理捐税等等,许多都是当时乃至如今的戏剧研究者所忽略的内容。辻听花所做的不是纯书案的研究,而是与生活紧密相联的、带有社会学性质的研究。《中国剧》在第二部分“戏剧”的本体研究之外,还有第三“优伶”、第四“剧场”、第五“营业”、第六“开锣”等几大部分,可见他的研究对象不是仅仅作为文学文本的京剧,而是真正作为戏剧的京剧,这就打破了单纯研究剧本的片面性。从这一点来说,《中国剧》比王国维《宋元戏曲史》的重视文本而忽略演出的研究视野更加开阔。第三,辻听花的京剧研究具有比较的意识,他不仅对中国国内不同地区的戏剧进行了比较,而且将中国京剧与日本“能乐”、与“西洋剧”等进行了比较。第四,辻听花一方面强调了京剧的艺术价值,同时也关注到了其社会价值。他认为通过京剧能够了解中国的历史文化、古今的风俗变迁、华人的思想感情与国民气质,同时还可以学习汉语。实际上,《中国剧》本身收集整理的戏目类别、名伶一览、戏单剧场等,也成为研究近代社会转型期戏曲形态乃至社会风俗的难得史料。

客观地说,辻听花的京剧研究不算细致深入,但其视角与方法确有独到之处。尽管辻听花自称《中国剧》“系就余脑海中所记忆者,拉杂写来,并不引用古书及各笔录等”,但他在研究过程中经常通过留学于北京大学的日本友人黑根祥作从图书馆借阅图书,这从一个侧面说明,其研究并非完全是感性杂陈、空中楼阁。熊希龄称《中国剧》是“剧界刷新之良导”,欧阳予倩言其“足以愧吾文艺界”,实不为过。

张伯驹先生曾诗咏辻听花:“东瀛有客号行家,论戏评人或不差。接洽时常称种种,报端自署辻听花。”(《红毹纪梦诗注》,香港中华书局,1978年6月)可以说,辻听花对中国京剧的研究,是日本近代中国学中一个独具创始之功、却逐渐失去学界关注的组成部分,应当引起我们的重视。

(实习编辑:高雪莹)