施约瑟(Samuel Isaac Joseph Schereschewsky,1831-1906)被美国圣公会的同仁海克斯(J. Hykes)誉为“译经王子”(Prince of Bible translators);大英圣书公会称之为“世界最伟大的圣经翻译者之一”;格雷伍斯(F. R. Graves)赞赏他是“世界英雄之一”(one of the world’s heroes);还有人把他与为德国的宗教改革家马丁·路德、天主教传教士利玛窦相提并论。这样一位为中国的基督教事业、近代教育立下卓越功勋的伟大使徒,大部分中国人却知之甚少。这需要我们拂去历史的尘埃,重现这段湮没已久的历史。

一、第一位来华的犹太基督徒

施约瑟似乎命中注定是一个与众不同的人,其多重复杂的文化身份、杰出的语言天赋与坚定执着的性格,不啻是一个传奇。1831年,施约瑟出生在俄罗斯帝国统治下立陶宛小镇陶罗根(Tauroggen),从小接触到希伯来语和俄语。幼时父母双亡,由同父异母的兄弟抚养,家人希望他成为一名拉比。于是,15岁时施约瑟开始离家漂泊,就读于乌克兰的日托米尔拉比学校(Rabbinical School of Zhitomir)。当时解放犹太人、接受西方文化的“犹太启蒙运动”(Haskala)风靡欧洲,到此地传播福音的伦敦基督教犹太人传道会把《圣经》翻译成意第绪语,吸引了一些像施约瑟这样思想活跃的年轻犹太人。1852年,施约瑟前往德国的布雷斯劳大学(Breslau University,今弗罗茨瓦夫)攻读东方语言课程,结识了伦敦传道会成员、犹太基督徒纽曼博士(H.C.Neumann,1778-1865),得以了解当时德国的现代圣经批评学,并对基督教产生了好感。在移民大潮的影响下,1854年6月施约瑟乘船达到美国纽约,认识了犹太裔传教士里拉德博士(M.G.R.Lederer),不久他在一个逾越节的晚上接受洗礼,皈依了基督教。此后施约瑟继续神学训练,先后就读于宾夕法尼亚州阿勒格尼市的西方神学院,两年后转往纽约圣公会总神学院。此时施约瑟在美国圣公会中国差会首任主教文惠廉(William Jones Boone)的感召下,决意前往中国传教,并许愿要把《圣经》翻译成中文。1859年7月被文主教按立为执事。不久,他以美国圣公会海外传教士的身份前往上海,在航行途中开始学习汉语。

施约瑟于1859年12月抵达美国圣公会总部所在地上海,开始学习官话(普通话)、文言文、上海方言和中国古典文学,并在内地进行了二次远游,逐渐熟悉地理民情。对于多样化的汉语与各地方言,施约瑟深有感触:“与其说我要学会中文,不如说我要掌握多种中国语文。因为一个渴望能够熟习中文的人,必须研习至少两、三种独特的中国语文:第一种是他所居之的地的人所说的方言;第二种是全中国的官员,以及很多省份的人都使用的官话;第三种是中国知识分子们所使用的文言文。”他锐地意识到中国人“对语言的挑剔”的程度比其他民族更苛刻,他们对只会讲“几句破句子”就想传道的外国人,不屑一顾。①

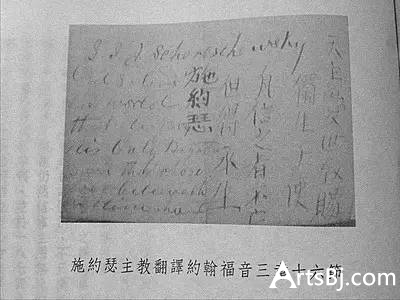

施约瑟主教翻译约翰福音三章十六节

作为传教士和圣经译者,施约瑟所具备的犹太文化身份、特殊的个人禀赋、深厚的信仰根基和坚定执着的性格决定了他事业的与众不同:属于犹太教改信基督徒的犹太裔美国人(在俄国统治下的立陶宛、波兰、德国、美国、中国、英国、法国、瑞士、日本等多国居留,有助于他以平等、同情的态度对待异国文化和不同人群);属于美国圣公会(曾担任美华圣公会华东教区主教);具有罕见的语言天赋(会读希伯来、意地绪语、俄、德、波兰、希腊、英、法、中、蒙古等20多种文字,会讲13种语言),他受到了犹太教—基督教文化、德国启蒙文化、英美盎格鲁撒克逊文化、中国传统文化等多元文化的熏染,视野开阔,治学严谨,博大精深;形成了尊重异国文化的开放精神。所有这一切使得施约瑟成为一名出类拔萃的《圣经》中译者和伟大的传道人,不过,这个过程却是如此漫长而艰辛,充满着无比的恩典和荣耀。

二、北京官话《圣经》翻译第一人

1860年施约瑟按立为会长后的第二年,被文惠廉主教派往大清帝国的中心北京,在刚成立不久的美国公使馆担任翻译,负责开拓圣公会在华北地区的教务事业。在此后的12年(1862-1874)中,他任职于五位新教传教士组成的“北京译经委员会”(The Peking Translation Committee),除他外,其余四位分别是美国人丁韪良(W.A.P. Martin,1827-1916,他断断续续参与译经工作)和白汉理(Henry Blodget,1825-1903),英国人包约翰(John S. Burdon,d.1907)和艾约瑟(Joseph Edkins,1823-1905),他们于1862-1863年间陆续聚集北京,推动《北京官话新约全书》的翻译事工,并于1866年完成出版。鉴于施约瑟精通希伯来语和具有犹太文化背景,他被指派独自承担把希伯来语《旧约》翻译成北京官话的艰巨任务。

《新旧约全书》

当时通行中国的圣经译本主要是用文言文翻译的深文理译本(High Wenli Version),如最早的马什曼(J. marshman)与拉萨(Johannes Lassar)译本(1822)、马礼逊(R. Morrison)《神天圣书》(1823)、委办译本(Delegates’ Verison,1852)、裨治文(E. C. Bridgman)《新旧约全书》(1864)、高德(J. Coddard)《圣经新旧遗诏全书》(1868)等。另外有些仅供东南局部地区使用的方言 译本(如广东话 、厦门话、客家话 和吴语等),但还没有一本是用北方方言(官话)的译本。不过,随着中西双方在政治、经济和文化等领域的不断接触和时局的发展,这种情况逐渐得以改变:“早期中文圣经主要是文理译本,对象是受过教育的中国人。然而,中国教会信徒日益增多,由于教育水平大多不高的关系,在阅读文理译本时感到困难,以致对官话译本的需求渐增。”②施约瑟认识到“官话就是正式语言的意思,它不但是通俗文学所使用的语言,也是自宋代以来,一些哲学及形而上学著作所使用的语言。”③他对于独自承担把希伯来语《旧约》译成北京官话的神圣任务,充满信心:“其他翻译者告诉我,将旧约圣经翻译成人口最多的帝国口语,是特别委托给我的责任。一直到这项工作做完为止,我应该将它看作是我在这个国家的使命。”④1874年12月,在上海美华圣经公会(American Bible Society)的资助下,施约瑟历时十多年完成的第一个北京官话《施约瑟旧约译本》由日本京都美华书院印制出版;1878年,该译本和已1872年修订本的《北京官话新约全书》合并成《北京官话新旧约全书》,作为英美两国传教士和圣经公会共同合作的硕果。这个《圣经》中译本语言清晰明细,简洁有力,虽浅白却不流于俗气,虽庄重敬虔却不舞文弄墨,具有划时代的意义,成为1919年《和合本圣经》之前通行最广、最受中国信徒欢迎的官话译本,并为此后的圣经中译本提供了出色的模板,诚如丁韪良所言:“具有无法被取代的地位,是译者一生的冠冕之作。”⑤

以1874年施约瑟翻译的《创世纪》开篇为例:“起初的时候,天主创造天地。地是空虚混沌,水面黑暗。天主的灵运行在水面上。天主说,要有光,就有了光。天主看光是好的,天主就将光暗分开了。天主称光为昼,称暗为夜,有晚有早,就是头一日。”又如《雅歌》:“这是所罗门所作的歌中的雅歌、愿他与我接吻、因你的爱情胜于酒霖。你的膏、香味甚美、你的名如倾出的香膏、因此、众女子都爱慕你。”我们读到的是如此流畅优美的白话译文,这比1919年出版的和合本《圣经》要早了45年。遗憾的是,《和合本圣经》虽在翻译上借鉴了施约瑟译本,却没有写下一句致谢之片言只语。伴随其权威地位的确立,它遮蔽了施约瑟圣经翻译的开拓之功,许多人逐渐忘记了这位圣经翻译的先驱者。⑥

1877年施约瑟被任命为美国在华圣公会的第三任主教(Bishop)。1881年在武汉视察之时,积劳成疾的他不幸中风,身体瘫痪。1882-1895年间施约瑟在英国剑桥、瑞士日内瓦、美国等各地养病,虽饱受病痛折磨,却依然在轮椅中坚持用二个手指头翻译,不仅继续修订北京官话《新旧约圣经》,还将其翻译成浅文理(Easy Wenli Version)。对于传教士而言,“19世纪末期,可以说是文言文圣经从深文理向浅文理过渡的中间阶段。以前只有深文理圣经译本的出现,是意料之中的事。对中国人而言,浅显的白话只用于日常生活的口语中,而不运用于文字表达中。对传统文化和文字颇为自负的文人来说,他们更不会接受用这种浅显语言写成的书。”⑦英国传教士杨格非(John Griffith)描绘了一种被称为“浅文理”的语言形式,它既像官话一样容易明白,广泛通用,同时又容易被知识分子接受。在1890年上海举行的中国传教士代表大会后,施约瑟却拒绝了该译经委员会的邀请,开始了浅文理圣经的翻译工作,并以残疾之身完成了《和合本圣经》翻译团队花费18年才完成的事业。1902年浅文理《旧新约全书》(又称《施约瑟浅文理二指版圣经》)出版了,这堪称世界圣经翻译史上的一个奇迹。施约瑟以一人之毕生,翻译了白话和浅文理二个版本的中文圣经,几乎是前无古人,后无来者了。正如美国圣公会对施约瑟所做贡献的高度评价:“作为一位从事圣经翻译工作的人,他在译经方面的影响,比他作为一位主教的影响来得深远。中国的基督徒将会存着感谢上帝的心,永不遗忘这位被上帝从软弱变为刚强的伟大学者——他已经适当地和正确地为圣经的中文翻译工作奠定下基础。”⑧

施约瑟墓 杨佴旻/摄

1910年由施约瑟修订的《浅文理串珠圣经》(Reference Bible)出版,但他本人却无缘见到,于1906年10月14日在日本东京去世,葬在东京最大的公墓青山墓园(三区)。在去世的前几年,施约瑟不无感叹地自叙到:“我坐在这把椅子上二十多年了。一开始很艰难。但上帝知道这样的安排最好。他让我从事最适合我的工作。”⑨

在写给施约瑟的悼文中,美国圣公会史蒂芬牧师(W. B. Stevens)称赞道:“世界上最伟大的英雄所达至的最伟大的成就,当拿来与施约瑟主教所作的相比时,都会变得渺小,……因为他使圣经用中文来向人说话,把福音传遍了半个地球。”⑩当我们了解到施约瑟的后半生竟是以残疾之身完成了一项令人难以想象的伟业时,除了惊叹,或许只有深深的感恩了。

上海圣约翰大学

三、上海圣约翰大学的创立者

另一个值得中国人感恩的是施约瑟创建了中国第一所近代意义上的大学圣约翰大学(SaintJohn'sUniversity)。1879年,施约瑟本着“可以使学生兼具中、西文化的知识与基督信仰,以主导未来中国的发展”的教育理念,将上海圣公会下属的培雅书院(The Baird Hall for Boys)和度恩书院(Duane Halls)合并为圣约翰学院(St. John’s College)。1905年注册为圣约翰大学(St. John’s University),首创校训二个:一为“光与真理”(Light and Truth),二为“德以辅才,学以致用”。这所大学兼具了中西文化与教育的信念与理想,共设六年课程,分为预课、神学、学院( college)。开始是西学、国学和神学三门,用国语和上海方言授课;1887年卜舫济(F. L. Hawks Pott)牧师被任为该校英语教习,成为中国首座全英语授课的学校。

虽然这所大学一开始重视的是神学方面的课程,但随着上海作为通商口岸越来越国际化和商业化,急需英语人才,1881年起,学院增加了用英语教学的课程,尤其是科学方面的教学,建立神学院、文理学院、土木建筑学院、医学院(后加农学院)等。到了20世纪初圣约翰大学的学生人数迅猛增长,成为中国首个全英语(后为双语)授课的国际一流大学,被誉为“东方哈佛”和“中国外交人才养成所”,创下了民国教育的多项第一,在体育方面上遥遥领先,培养了林语堂、张爱玲、邹韬奋、顾维钧、施肇基、宋子文、严家淦、荣毅仁、刘鸿生、俞大维、贝聿铭、周有光等一大批影响中国近代历史的杰出人物,他们活跃在政治、外交、农业、医学、军事、文学、建筑和教育等各个公众领域。

圣约翰大学秉持在尊重中国本土文化的基础上,传播基督教文化的精髓,让二种文化水乳交融,呈现出一种新的时代精神与信仰追求,这与施约瑟的高瞻远瞩分不开。他认为在中国传教的目的是建立“中国的基督教”(Chinese Christianity),传教士不应破坏中国的“民族特性”(ethnic characteristics),应原封不动地保留中国人的衣食住行、风俗习惯。中国人在接受基督教时,不必西洋化,其中文圣经的翻译、大学的建筑风格和教育理念都体现了这一目标的达成。例如,校园的设计采中式建筑法,融合了现代的通风和采光概念。其中的标志性建筑是1894年美籍校长卜舫济

位于华东政法大学的怀施堂 刘燕/摄

1952年,作为在华办学时间最长的一所教会学校,历时73年的圣约翰大学被解散,其新闻系并入复旦大学,土建系并入同济大学,经济系并入上海财政经济学院(现上海财经大学),政治系并入华东政法学院(现华东政法大学),理科各系、教育系、中文系并入华东师范大学;医学院则与震旦大学医学院、同德医学院合并成立上海第二医学院(后改名为上海第二医科大学,现并入上海交通大学)。⑪原校址成为现在的华东政法大学,如今校园中耸立着1929年纪念圣约翰大学50周年而建的牌坊(1955年被拆毁,1992年校友捐助在原地复建),前后两面皆刻有校名和校训,既有孔子的《论语》:“思而不学则惘,学而不思则殆”,也有意蕴深长的对联:“环绕平分三面水,树人已半百年功”;“明体达用是为国华天挺之才资造就”,“新命旧邦广开学舍海通而后此权兴”等,如此大度雍容、气势磅礴,让人感受到作为教育者的使命与责任。

在19世纪下半叶中华帝国之门被迫向外打开、逐渐融入到世界进程的年代,施约瑟漂洋过海,徙居中国,心系华夏,通过翻译圣经、传播福音和创立圣约翰大学,开启了希伯来(以色列)—中国两个古老民族在语言、信仰、文学、教育、友谊等方面的跨文化交流。以色列汉学家伊爱莲洞察到其中深藏的奥秘:“他知道自己一生必定处于这两种文化之间,而当时他已不再伫足于自己的文化中,于是希望精通中文的语言和书写,其实是一种表达归属的方式。”如今,当我们打开中文圣经之时,不应忘却施约瑟的翻译硕果及其伟业,让这份被湮没、被遗忘的珍贵遗产得到“光与真理”的照亮。⑫如今,当我们打开中文圣经之时,不应忘却施约瑟的翻译硕果及其伟业,让这份被湮没、被遗忘的珍贵遗产得到“光与真理”的照亮。

作者简介:

刘燕,北京第二外国语学院跨文化研究院教授,文学博士。主要研究方向为世界文学、比较文学、女性文和基督教文学研究。

注释:

①参见http://www.answers.com/topic/samuel-isaac-joseph-schereschewsky

②蔡锦图:《中国圣经翻译的历史回顾和研究》,载梁工主编:《圣经文学研究》第5辑,北京:人民文学出版社,2011年,第202页。

③施约瑟致Denision函,转引伊爱莲 ,《施约瑟传——犹太裔主教与中文圣经》,胡聪贤译,台湾新北:橄榄出版社,2013年,第161页。

④施约瑟致Denison函,转引《施约瑟传——犹太裔主教与中文圣经》,第161页。

⑤丁韪良:‘Notes on Schereschewsky’s Bible in Chinese’, The Chinese Recorder and Missionary Journal, Vol.34, no.3(1903), pp.148-149.

⑥1890年9月上海举行基督教传教士大会,官话修订委员会的报告提及将以施约瑟的《北京官话译本》为蓝本进行修订。1919年《和合本圣经》获得独尊地位,逐渐取代了施约瑟的圣经译本,这体现了英国圣经公会与美国圣经公会之间的较量与平衡。施约瑟毫不隐晦地说:“我认为要再翻译一个新官话译本的提案,主要原因是出于民族本位的与名称上的嫉妒。”参见伊爱莲:《施约瑟传——犹太裔主教与中文圣经》,第210页。

⑦Marshall Broomhall, The Bible in China, London:British and Foreign Bible Society, 1934, p.50.

⑧‘Samuel Isaac Joseph Schereschewsky. Scholar, translator, bishop, patron saint of the Anglican Mailing List Cyberparish’,参见:http://www.stsams.org/photo/SIJSbio.html

⑨http://www.bdcconline.net/en/stories/s/schereschewsky-samuel-isaac-joseph.php, by Paul Claspar.

⑩A Feast for Samuel Schereschewsky,Dan Graves, MSL; Church History Timeline.

⑪1967年10月由圣约翰大学、圣玛丽女校校友出资购地,圣约翰大学复校为台湾“新埔工专”,创校之际,美国渥克兰圣公会救主堂特地赠送一本世界上硕果仅存的《施约瑟旧新约圣经》(1913年版)祝贺,这本圣经成为该校的镇校之宝。2005年8月“新埔工专”升格为“圣约翰科技大学”,以“继续施主教遗志,重整圣约翰雄风”为办学目标,用高清晰的扫描方式再版《施约瑟旧新约圣经》,作为校庆纪念日。

⑫伊爱莲:《施约瑟传——犹太裔主教与中文圣经》,第226页。

(编辑:杨晶)