封面欧立德像:刘筝 绘

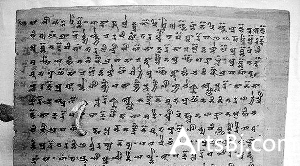

现藏于新疆维吾尔自治区博物馆的于阗文木牍,是关于买卖奴隶的契约文书。

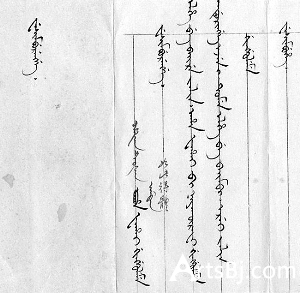

隶属满洲镶黄旗的法海用满文向雍正皇帝上奏折请安,雍正用朱笔将aha(奴才)涂去,改作amban(臣),并批示说:“此语得体。”

10月22日下午,在北京师范大学举行了一场题为“历史中国的内与外”的学者对话。葛兆光、欧立德教授作了主题发言,汪荣祖、宝力格教授随后作了评论。由于欧立德教授是“新清史”研究的领军人物,而汪荣祖教授则堪称中文世界最为知名的新清史批评者之一,在这次对话当中,新清史成了众人关注的焦点。之后,汪荣祖在上海社会科学院11月1日举办的《史林》讲坛上,再一次对新清史提出严厉批评。这使得本来已经平息的围绕着新清史展开的争议,再一次出现在了公共舆论场当中。11月10日,欧立德教授接受了《上海书评》的专访,正面回应了有关新清史的种种争议。

我曾经采访过狄宇宙教授,他本人谈及新清史研究时,认为“‘新清史’是各类舶来学术观点的混合物”,是亲近欧洲、日本旧有的清史研究传统,并没有开创什么新的清史研究流派。您怎么看待他的这个观点?

欧立德:我跟狄宇宙教授的看法基本上是一致的。如果我们想要了解中国与内亚之间的关系的话,这方面很多的文章和书籍都是日本学者写的,尤其是二十世纪前半期。德国学者也是,另外也有俄国的学术传统。当然,我没有全部都读过,但是读过其中相当一部分。我在日本待过一段时间——其实我第一次认识狄宇宙教授就是在日本,我们两个人当时都在东京外国语大学跟随冈田英弘教授学习。所以,我想他肯定知道我和其他搞新清史研究的学者都很看重日本这方面的研究,我在自己的书里也提到了我受日本学者的启发有多大。仔细看我的书和文章就会发现,我在注释里面引用了很多日本学者的研究。这些事情我从不掩盖,相反,我对此感到骄傲。日本学者对中国历史、哲学、文化的研究都非常优秀,成就很大。

关于新清史并不“新”这一点,至少就我自己而言,我从来没有说过新清史研究是空前的,也不会认为,之前从来没有人想要强调内亚史对中国历史的重要性,相反,我倒是一直强调,这种看待中国和内亚之间关系的视角,是受了很多学者包括中国学术传统的影响。西方的学者如伯希和、拉铁摩尔和傅礼初都对我有影响。但凡是学院中人,没有谁做学问不受前人影响。如果有人批评说,新清史受到其他学术传统的影响太大,我想,这算不上什么批评,这只是一个公认的事实。不过,说新清史不外乎是重复以前日本学者或德国学者已经做过了的研究,恐怕我不能同意这种观点。就迪宇宙教授自己的一篇文章而言,把大清国在内亚边疆的政策和制度看作带有“殖民地”(colonial)的性质,那就是“新清史”在发挥作用,前辈日本史学家很少会提到这样的分析。片冈一忠也许是个例外。

关于新清史研究和日本学术传统以及中国学术传统之间的联系,能否请您深入谈谈?

欧立德:有人说,因为新清史受过日本二战之前的学术研究的影响,所以搞新清史研究的学者都怀着和当时一部分日本学者一样的政治目的,为帝国主义服务,新清史是分裂中华人民共和国的大阴谋。当时很多日本学者的确怀着这样的政治目的,现在日本学者承认这一点,我们也承认。如果仔细去看那个年代日本学者的东西,他们用“异民族统治”这个说法,意思就是身为“异族”的蒙古人统治过中国,满洲人统治过中国,日本人一样也可以用类似的方式来统治中国。但是,如果因为新清史和日本战前学术研究有相通的地方,就说新清史学者在政治上都是可疑的,我觉得这就有些过分了。美国并没有像二战之前的日本那样,对亚洲大陆有过什么企图。现在,特朗普当选了总统,就更不会有这样的企图了,他甚至提出要放弃美国在亚洲的一切根据地——我们就像是来到了一个新世界,谁都说不清未来会有怎样的变化。不管是特朗普还是希拉里,不管是共和党还是民主党,我想不会有谁疯狂到想要制定侵略中国大陆的计划。如果有人拿这一点来批评我们的话,我想这是很不讲理的。

说到中国学术传统,我曾经在网上看到有人骂新清史说,欧立德只不过是“贩运日本人战前的旧货”。可是,你去看看二战之前中国学者的研究,谈到中国与内亚,他们对日本学者和德国学者也有很多借鉴或类似的看法。比如顾颉刚,又比如早期的傅斯年。陈寅恪就是这方面一个最好的例子。他讲唐朝的历史,就很看重“中国”这个概念的流动性,中国和中亚的互动的重要性,他还强调研究中国历史不光要利用汉文材料,还要利用其他语言的材料,才可以做出全面的研究。所以我喜欢提醒大家,新清史所处的学术脉络不仅是日本或者欧美的研究,其实也是中国的研究传统——这个传统现在也还存在,但是在清代研究当中比较少见,对更加早的朝代,比如魏晋南北朝、唐代、元代就比较明显。国内专家对汉文之外的材料就比较重视,如粟特文、于阗文、藏文等。对比较晚近的朝代,国内学者似乎认为汉文材料就够了,其他语言的材料都可以不用。新清史也不是说只用满文或蒙古文材料就行,我们从来没有这样想过,只是想提供另外一个角度来看待中国历史。好在,现在国内各个高校也有人开始重视学术方法论上的创新了。

在您看来,新清史对中国史研究最为突出的贡献在什么地方?

欧立德:其实我并不想夸大新清史的贡献。或许它的主要贡献在于给我们一些工具来思考我们共同关心的这样几个问题:假如把清朝当作是满洲人的政权,那么,清代的创建,清代的发展,以及清代和近代中国之间的关系应该加以哪种解释?可以说,新清史给了我们另一个镜头看这个问题,通过这个镜头,我们会发现,清代的整个过程并不完全像——或者在某些方面完全不像——二十世纪初期萧一山等学者定下来的的叙事。他们的叙事当然有其价值,但却属于那个新民族主义时代,站在二十一世纪的我们,回看历史上的中国与近代中国、当代中国之间的关系与作用,这样一种旧的叙事是不是就已经过时了,不够充分,这个问题是不是值得我们再一次地去重新思考呢?我看了国内的反应, 我感到,还是有一些人,尤其是年轻人,觉得光是旧的叙叙事是不够的,我们需要更多的叙事。刚好有新清史的这种“新镜头”。如果这是一种贡献的话,我想这可能就是我和其他一些搞新清史的学者,包括不承认自己在做新清史研究,却采用了和我们类似方法的学者的贡献。对此,国内学术界或者是怀疑,或者是重视,褒扬也好,贬低也好,正面的评价也好,负面的批评也好,都可以讨论。但是,我发现,有一些人一定要执著于新清史的视野是否“正确”,认为这是所谓“历史虚无主义”的一种表现。在我看来,这未免太政治化了。历史有正不正确的标准,对我来说是一种不学术的姿态。争论和争议总会存在,这是做学问的一个最基本的道理。

您刚刚谈到二十世纪初萧一山等学者的历史叙事,这些叙事往往带有非常强烈的汉民族主义色彩,而之前姚大力教授评论新清史研究的一篇文章,标题恰恰就叫《不再说“汉化”的旧故事:可以从新清史学习什么》。可不可以说,您所谓的新清史研究提供的新的叙事角度,就是“不再说‘汉化’的旧故事”?

欧立德:其实我们在北京开会的时候讨论过这些问题。因为新清史很注意族群认同、民族认同这类问题,所以把焦点放在“汉化”这个过程,这是事实。而一开始细致地讨论这个过程,我们就发现每个人对“汉化”都有自己的理解,不完全一样,大家在概念上存在一种(或许不止一种)根本的差距,谁但也不去谈。有的学者在讨论的时候,一般不先对“汉化”这个概念下一个准确的定义,就把自己对汉化的理解当作理所当然的、唯一的理解。然后,去批评别人无知,不懂汉化是什么,其实他们批评的是对汉化完全不一样的理解和看法。

对这些不同看法怎么去梳理呢?开会的时候,葛兆光教授提到“汉化(在明清)被当成‘文明化’”,我觉得这样说有一定的道理,问题是把它翻成英文的时候一样都是“sinicization”。另外,我的同事包弼德教授也提到,汉化是“文化”,是受到汉人文化很深的影响。当然,还有很多别的说法。而新清史认为对汉化这个概念要作批判性的解释。理由之一是因为,对这个概念的理解很大程度上受到二十世纪初满洲人“灭亡说”的影响,好像清末满洲人经过了汉化,就不再是满洲人,全都“汉化”了,等于变成汉人了。但我们看当时的史料,很容易就能看出来,无论从汉人还是满洲人的角度来看,满洲人都不是汉人,虽然的确是“中国化”了。也许我们应该创造一个概念来解释这个现象:这些满洲人汉化了,但没有“汉人化”。对此,人类学提供给我们一个概念叫“涵化”,英文是acculturation, 跟“同化”(assimilation)又不一样。

为什么用涵化这个概念呢?我是这么认为的:如果我们只依赖汉化这个词来描绘中国历史上的文化变迁,无论是近代还是更早之前的朝代,我们就无法把中国和世界其他地区进行比较。我个人认为,我们做历史研究要尽量跳出自己专业的那个小小的井口,站在外面来做分析和比较——这也是从“周边看中国”的一个原则,我很赞成。用了涵化这个概念,我们就可以把中国的涵化过程,和其他地方、其他时代的类似过程来作一个比较,分析这两者的异同。当然,人家对这种比较不感兴趣,也可以继续用汉化,没问题。这个选择完全取决于一个人做学问的时候想要与什么样的对象来对话。

您能从涵化的角度来谈谈有哪些实例可以用来和中国比较吗?

欧立德:举个例子,我们可以进行大清国与莫卧儿帝国的比较,因为莫卧儿皇帝的历史合法性一样来自中亚的政治遗产,莫卧儿统治集团一样是来自外地、一样是少数、一样面临一个已经很完整的文明架构。奥斯曼帝国是另外一个例子。还有中东世界游牧族群建立的政权处于定居文化所碰到的生存困难。甚至可以谈到罗马帝国和希腊之间的关系。在罗马人看来,整个希腊文明都腐化了,希腊人太过文弱,而罗马人是刚强勇武的。时间一久,罗马文化也慢慢起了变化,受到市民文化的影响,他们也开始有意识地去思考罗马文化与其他文化之间的关系。我们去读塔西佗写的《日耳曼尼亚志》(Germania),他一方面觉得条顿人(Teutones)很野蛮,另一方面又给予他们赞美,认为他们带给罗马文化新的东西。再回到中国历史,我们都知道,中国的历史很悠久,有很多研究题目,一辈子做中国历史研究也做不完。我还是说,这是个人做学问的一种选择,如果你满意这种自给自足的状态,那没问题,可是一旦你想拓宽自己的研究范围,做出更广泛的比较,把握中国经验和其他地区经验的不同,促成自己对本国历史更加深刻的理解,还是要运用一些更加具有普适性的概念工具。涵化就是这样一种工具。

内亚、内亚性等概念在当下的中国史研究中非常热门。有趣的是,这些概念的走红,也伴随着新清史研究在中国国内的知名度不断提升。在您看来,这是否可以算作新清史研究对中国历史研究的一种拓宽?

欧立德:对这些研究我都很支持。清代历史在中国历史上并不是空前的,不是之前没有发生过类似的事情,清朝出现的一些现象,比如冲突和融合,之前也都发生过。清人自己也清楚,他们面对的挑战,以前的朝代也都遇到过,元代也好,辽代也好,金代也好,甚至明代,都在清人的考虑范畴之内,他们很多时候都会提到朱元璋的一些政策,作为自己的借鉴。既然当时的人拥有这样的认识,难道我们在做历史研究的时候,不应该利用各种文献材料,尽量去还原当时的历史情境吗?就拿元代研究来说,留下的书面文字材料很少,尤其是蒙古文的,基本上除了《蒙古秘史》之外,只剩下了一些碑文。《元典章》是一个好例子,十年前在韩国也发现了新的一种,现在还有一些官书被发现。更早的鲜卑人更是几乎什么都没有留下来。而清代不一样,留下了大量的满文文献,其中以档案居多,但不止是档案。这就给了我们一个机会,让我们能够看到,非汉族统治者处在什么样的情境之下来进行统治。当然,我不是说,因为这些文献是用蒙古文或者满文来写的,所以就说出了这些非汉族统治者的心里话,而汉语文献就不是心里话了。对这些非汉语文献同样要进行很谨慎的校对处理。我之前打过一个比方,就好像听广播,你调了一下频率,传来另外一种语言的消息,你可以不去听,可是,你不感兴趣吗?不想知道这里面说了些什么吗?这也涉及唐朝和魏晋南北朝,我读的北魏历史不多,但有些学者在做中原统治集团的问题,和清代统治集团的问题。这也是一种有用的比较。

此前《上海书评》刊发了一篇李勤璞先生对《乾隆帝》的批判性书评《欧立德的满文水平有多高?》,不知您看过此文吗,对此有何回应呢?

欧立德:我当然看了。这篇书评的作者是不是看了英文原文,或者只看了中文译本,我并不清楚。这篇书评主要在批评中译本的一些翻译问题,我想这是难免的,任何翻译都会有一些问题。如果这些问题是致命性的,那当然很严重,但如果是把“钮祜禄氏”写成“钮钴禄氏”这样的问题,我觉得这就叫吹毛求疵了吧,这样的问题影响到《乾隆帝》的主要意思了吗?我想没有吧。作为书的作者,我当然有自己的立场和偏见,但如果一篇书评仅仅是在说,这儿有一个错字,那儿有一个错字,任何一本书要找的话,都会找到错字的。这篇书评里面还对我的满文译文提出了批评,我觉得,一种译文翻译成什么样,这里面还有很多讨论的余地,不是说只能翻译成书评作者认为的那样,不能翻译成别的样子。

甘德星教授说,他“将《乾隆帝》一书的英文原著拿来与李勤璞对欧立德的批评作一比对,发现其中的问题,除了一小部分是与译者有关外,李勤璞的指摘大部分是对的”。不知道您对此有什么看法?

欧立德:甘德星教授也是哈佛的毕业生,他在哈佛学的满文,我知道他的语言能力很强,我完全愿意回复他的批评意见。但是,我个人觉得,不少中国学者对新清史的批评,总是说这里写错了字,那里有个小问题,好像意思是说:这些老外的语言能力真是不行,看起来好像在搞中国研究,其实自己也不知道自己在做什么,我们可以不理他们。外国学者读的中文文献的确往往比中国学者要少,如果你在阅读的过程当中,的确觉得没有价值,这也不是不可以,但是,在阅读新清史著作的过程当中,就是为了找错误,想要挑毛病,这样的学者也是有的。当然,我知道,不是每一个学者都是这样,还是有许多学者能够公正地看待新清史研究的,他们也承认,虽然新清史存在一些问题,但是总体来看,还是有值得参考的意见和结论的。

很多人把新清史视作一个学派,批评也好,褒奖也好,都在此前提下展开。您觉得新清史可以称作一个学派吗?其中的成员有共识基础吗?

欧立德:这个问题我们在北京的时候也讨论过了。新清史严格来说不是一个学派,它是一个虚体,不是一个实体。我从来没有组织过一个新清史座谈会,搞出一个大家共同遵守的行动纲领来。相反,所谓新清史学者之间的争论很多。你可以去看一下米华健写的对《满洲之道》的批评,或者看一下其他学者对濮德培和柯娇燕的书的批评。我们彼此也常常会觉得,某个同行的这篇文章写得很好,那篇文章写得不怎么样,不会总是有一致的意见。我很奇怪,为什么在北京开完会之后,汪荣祖教授在上海演讲的时候,仍然把新清史说成一个实体、一个学派,为什么虽然我把自己对“汉化”的意见表达得很明白了,但是他仍然按照他自己的理解,把一些不属于我的观点强加于我。我真的不知道他为什么会这样。我们那个时候有很好的机会讨论这些问题,但是他当面没有提出来,等他到了上海之后才提出来,失去了这样一个机会,我只能说有点遗憾吧。

您前面谈到了利用非汉语文献进行中国史研究的重要性,您能介绍一下现在您的学生或者其他的新清史学者在这方面的研究计划吗?

欧立德:我的学生当中有做这方面研究的,但是我要强调一点,这不是什么在我支配下的整体性的研究计划。我的学生到哈佛来读书,他想研究什么就研究什么,我不会对他们说因为新清史的需要,你去研究这个问题,然后你必须学习蒙古文、藏文……我甚至不会勉强他们学满文,他们愿意学的话就学,不愿意也可以不学。当然,因为大家都知道我提倡利用非汉语材料,所以愿意学习满文的学生自然而然地会到哈佛来跟我念书。我最近几年毕业的学生当中,学习蒙古文、藏文、维吾尔文的都有,我有个学生叫谢健(Jonathan Schlesinger),他关于蒙古的自然环境与边疆的博士论文今年年底或明年年初将要出版了,用的是满文和蒙古文材料。我另一个学生欧麦高(Max Oidtmann)在他的书里用了满文和藏文材料,明年加州大学出版社会出。我的学生当中,学维吾尔文、搞新疆研究的人也不少。这两个学生做的研究,我在中央民族大学开会的时候,宝力格和近史所的刘文鹏教授做评议人,他们提出一个很好的说法,叫“新清史2.0”。马世嘉(Matthew Mosca)在两年前出的《从边疆政策到外交政策:印度问题与清代中国的地缘政治转变》(From Frontier Policy to Foreign Policy: The Question of India and the Transformation of Geopolitics in Qing China,Stanford: Stanford University Press, 2013)也属于“新清史2.0”。这个“2.0”比“1.0”用的非汉语材料多得多。所以,有人批评新清史用的非汉语材料——如满文、藏文等——并不多,还是很公允的,这一点我同意。光强调应该用满文还不够,真正要使用的话是很不容易的。我有些搞民国史的学生就不学满文,我还有做唐代史的学生学的是中亚语言,因为要利用敦煌出土的文书。我觉得这是很有益的尝试。

一直有人质疑新清史跟西方的政治势力之间存在某种联系,您能做一个正面回应吗?

欧立德:美国跟中国不一样。中国官方很看重也很关注各个学科的新的研究方向,尤其是习惯于从政治的角度来看这些研究对国家利益是否有好处,然后采取鼓励或者抑制的措施。我不是说美国官方完全不关心美国的学者,也不去看美国学者的研究,他们会去看的,但是不会看太多,看的原因也不是因为关心它是否损害美国国家利益,而是从政策的角度来看这些学者的研究是否能够为解决某个政策性的问题提供一些视角和数据。他们关心的主要是美国国内的问题,所以主要看的是经济学、政治学、社会学、国际关系的论文,而且都是关注当代问题的,非常实用主义,他们不怎么会去看历史的。中国官员就很不一样。我知道,王岐山就很喜欢阅读历史,而且强调以史为鉴。一年前,美国学者福山和他有过一次对谈。福山和美国官员有过这样的对谈吗?我不知道。哈佛历史系的学者跟任何美国官方学者对谈过国家大事吗?我怀疑是没有的。如果我们对中国历史的研究得到了来自华盛顿的权力上层的关注,这当然是个不错的消息,实际上,我们绝大部分研究并不会得到这样的关注。官方会注意倾听来自智库的声音,但如果有谁认为他们会重视我们这些搞新清史研究的学者的意见,这只能说是彻头彻尾的幻想。

我知道,不少人批评新清史,说这是美国政府分裂中国的阴谋。他们对美国国情还不够了解,我相信其实也不是不了解,我不能说他们是故意曲解,但他们的确应该知道,不可能有这样的事情。如果我在做国家安全顾问(national security adviser)的话,那他们可以这样说,但实际上并不是。老一辈的学者,像费正清教授,或者更老一辈的学者,搞中国学的还不多,真的对中国有了解、有认识的人,数量很少。我的老师魏斐德教授有时的确会被请到国会,这是四十年前的事情了。那个时候,他会时不时地去华盛顿跟官方交流。但我从来没有过。我很怀疑,我们管国家安全或者中国政策的那些官员是不是知道我这个人。我们也都很好奇,刚刚上任的特朗普总统的中国政策官员会是谁。

当然,也有例外。我认识一些人,中文也学会了,对中国历史,尤其是近代史和现代史有一定的认识,但他们毕竟不是搞学问的,而是做政策的。

回到新清史研究本身,能否请您介绍一下您接下来的研究方向?

欧立德:我自己现在关注帝国这个问题,想要了解当时满洲人对自己的帝国、天下是怎么看的,他们怎样看待自己在历史上的地位。当然,他们没有系统的计划,“我们大清国十年之后、二十年之后要怎么样”,但他们也是强调以史为鉴的,那么,他们阅读的是什么样的历史呢?这些经验对他们创建一个大国起到了什么样的作用?整个清代是一个什么样的帝国、一个什么样的中国,跟二十世纪初期的变化有着什么样的关系,都是我感兴趣的。但是我现在行政工作比较繁重,时间不多。

另外,我在搞一部关于清代的满文资料汇编。其实我在考虑要不要把蒙古文、藏文和维吾尔文的材料也都编进来,但这样的话篇幅就太大了。这本书集中了各种各种的满文材料,包括档案、历史文献、信件、诗歌和民间故事,供本科生和研究生使用。今年夏天我们在密歇根大学开了一个满学的会,现在我已经变成了“老一辈学者”了,参加的人很多是我的学生,也有来自国内的、蒙古的、日本的学生。会上我们决定做这样一件事情。有了这样一部集子,将来上课的时候,不具备阅读能力的学生就能够阅读原始史料,而国内的同行也就能够了解到,满文史料有多么的丰富、有趣。

(实习编辑:王怡婷)